11 июня в онлайн-режиме состоялся круглый стол на тему «К 110-летию создания Красноярского общества трезвости», сообщает наш корреспондент. Подобного рода круглые столы, посвященные различным аспектам истории православного трезвеннического движения, уже стали традиционными. Так, в январе 2025 г. первое мероприятие было посвящено приему Императором Николаем II представителей обществ трезвости, второе – дореволюционным кружкам трезвой молодежи, третье – роли женщины в организации и развитии трезвеннического движения. Кроме того, с 2021 г. систематически проводятся видеоконференции, посвященные деятельности Якутского и Енисейского губернатора, покровителя трезвости И.И. Крафта. Всего проведено уже 8 конференций, посвященных этому государственному и общественному деятелю.

Ведущий круглого стола, руководитель Православного Общества Трезвости храма Андрея Первозванного в г. Красноярске Виктор Михайлович Белошапкин, открывая собрание, прочитал одно из стихотворений, посвященных трезвости, особо подчеркнув, что в наше время подобного рода стихи очень необходимы, их, к сожалению, весьма мало, как и делателей в целом. Настоящие круглые столы призваны обратить внимание общественности на проблему изучения истории трезвеннического движения.

Затем В.М. Белошапкин посвятил свой доклад анализу деятельности Красноярского общества трезвости, которое в своем законченном виде было воссоздано 3 мая 1915 г.

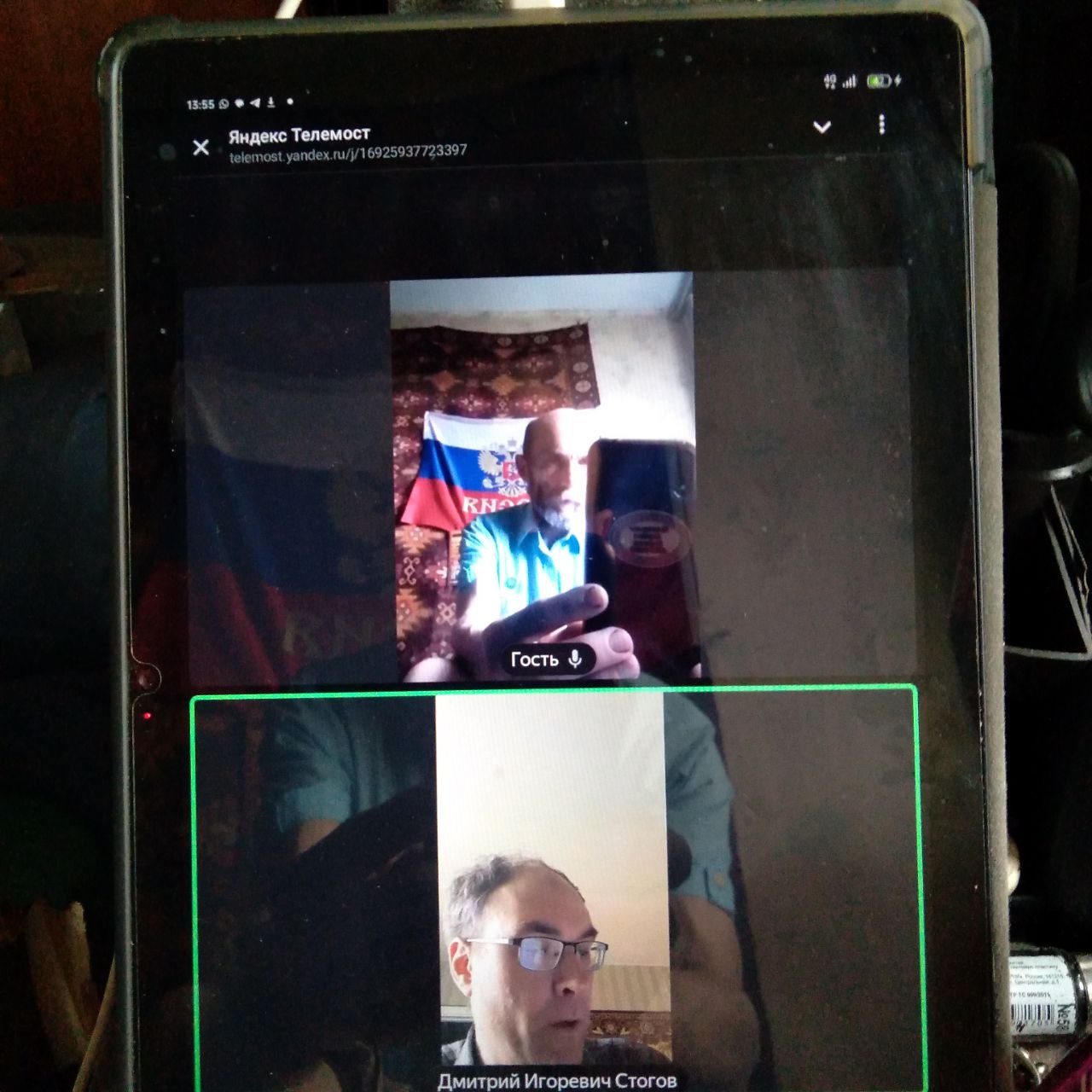

Первое общество трезвости в Енисейской губернии, однако, открылось еще 24 октября 1899 года. Его возглавил мировой судья, а с 1906 года депутат Государственной Думы Евгений Густавович Шольп. В рядах организации состояло около 230 человек.

Общество занималось организацией здорового досуга для населения. Например, в первый год работы было организовано 9 концертов, 3 спектакля и 20 танцевальных вечеров. Для рабочих открылась чайная на Новобазарной площади Красноярска. Однако к 1905 году общество трезвости распалось.

В конце 1912 года под председательством Семена Алексеевича Кузнецова Красноярское общество трезвости возродилось, но в апреле 1913 года общество прекратило свое существование за отсутствием средств.

3 мая 1915 года открылось третье, последнее до революции 1917 года, общество трезвости под председательством епископа Никона (Безсонова), депутата Государственной думы. Впервые в истории общество трезвости возглавил архиерей Русской Церкви – такого не было ни до, ни после. Общество работало в условиях Первой мировой войны и «сухого закона». Еще несколько ранее, 24 сентября 1914 года, гласные Красноярской городской думы приняли постановление о закрытии в городе заведений, торгующих спиртными напитками.

В.М. Белошапкин обратил внимание на некоторые направления деятельности Красноярского общества трезвости:

- Строительство народных домов. Они должны были стать центрами разумного развлечения народа. Здесь планировали устраивать народные чтения, лекции, открывать библиотеки, спортивные и шахматные классы, издавать брошюры и книги.

- Создание института инструкторов трезвости. Они должны были объезжать свои районы с передвижной выставкой и заведовать всей противоалкогольной организацией. Однако местное духовенство, ведшее себя весьма пассивно, как правило, без энтузиазма встретило появление в епархии инструкторов, которые были своего рода «ушами и очами» епископа на местах и докладывали ему о ситуации в благочиниях, не всегда благотворной в плане проведения трезвеннической работы.

- Агитация за трезвый образ жизни. Она началась во всех уездах Енисейской губернии.

- Организация культурных мероприятий. Общество старалось использовать все формы агитации и культурного досуга. Особой популярностью у населения, особенно молодежи, пользовался кинематограф. Речь шла и о развитии «разумного кинематографа», который должен был противостоять пошлости на киноэкране.

Докладчик отметил некоторые события, связанные с работой общества трезвости:

- 20 мая 1915 года при поддержке общества в Канске прошел масштабный праздник трезвости.

- В августе 1915 года в Канске было открыто отделение общества трезвости под председательством Иннокентия Орфеева.

- С июля 1915 года «Енисейские епархиальные ведомости» вели ежемесячную рубрику «Странички трезвости», где инструктора-миссионеры трезвости отчитывались о своей работе по борьбе с пьянством. В наше время В.М. Белошапкиным создан телеграм-канал с аналогичным названием, призванный хотя бы отчасти возродить эту славную трезвенническую традицию, когда каждый месяц целые газетные полосы епархиального издания были отведены трезвеннической проблематике.

В период с 1915 по 1917 год общество организовало строительство народных домов и открытие библиотек в городах и селах Енисейской губернии, проводило лекции, спектакли, праздники, ввело уроки трезвости в церковных школах, организовало кинематограф, две чайных и дешевую столовую в Красноярске. Если в начальный период существования трезвеннического движения существовали исключительно чайные, то теперь трезвенники создали целую столовую. В наше время этот опыт, к сожалению, не востребован. Да, малоимущих кормят благотворители, но осуществляется такое кормление исключительно на улице. В те далекие времена существовала целая столовая, где помимо собственно обедов наверняка осуществлялась культурно-досуговая и просветительская деятельность.

Масштабы деятельности общества трезвости в Красноярске были значительны, что вскоре сделало Енисейскую губернию лидером в трезвенном движении среди регионов Сибири. Однако в 1918 году после революции деятельность Красноярского общества трезвости была прекращена.

Говоря о работе Красноярского общества трезвости, В.М. Белошапкин обратил внимание на деятельность помощника епископа Никона в организации трезвеннической работы – священника Владимира Кузьмина.

Отец Владимир Кузьмин играл важную роль в организации обществ трезвости в Минусинском уезде, по его инициативе и под его руководством создавалось Братство молитвы и трезвости во имя святых апостолов Петра и Павла.

Виктор Михайлович отметил некоторые аспекты деятельности отца Владимира Кузьмина в этом направлении:

- Публикация статей, посвященных вопросам детского алкоголизма и роли школы в борьбе с ним.

- Предложение создания школьного антиалкогольного союза и подготовка собственного проекта этого союза.

- Организация мероприятий в рамках борьбы против пьянства и алкоголизма. Например, одним из организаторов праздника трезвости в Минусинске 9 апреля 1911 года был о. Владимир Кузьмин.

- Выступление на епархиальных съездах с речами по борьбе с пьянством, в том числе предложение о закрытии винных лавок и питейных заведений.

- Участие во Всероссийском съезде практических деятелей по борьбе с алкоголизмом (Москва, 1912 г.), где отец Владимир делился опытом борьбы с пьянством и рассказывал о приемах противоалкогольной работы Братства.

Духовенство Енисейской епархии

Делая вывод, В.М. Белошапкин отметил, что епископ Никон, священник Владимир Кузьмин внесли огромный вклад в организацию трезвеннической работы, честь им за это и хвала. Необходимо изучать по документам (отчетам, докладам, протоколам собраний и другим источникам) деятельность этого и других обществ трезвости. К сожалению, добавил он, до сих пор эти источники остаются малоизученными, в сети Интернет размещено очень мало информации по истории обществ трезвости до революции. Настоящие круглые столы призваны отчасти восполнить эти пробелы.

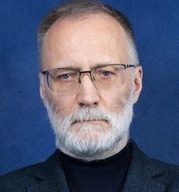

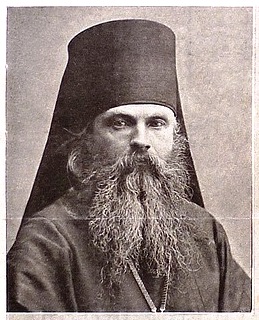

Доцент кафедры истории культуры, государства и права Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), корреспондент газеты «Трезвение» Дмитрий Игоревич Стогов посвятил свое выступление жизни и деятельности епископа Никона (Безсонова). Несмотря на то, что в наше время опубликован рад работ, так или иначе касающихся деятельности епископа (главным образом это труды петербургских историков А.А. Иванова и П.Г. Рогозного), ряд аспектов остается неисследованным.

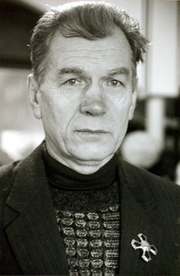

Епископ Никон (Безсонов)

Д.И. Стогов напомнил некоторые факты из биографии епископа Никона. В Российском государственном историческом архиве (РГИА) сохранился ряд документов, посвященных архиерею, в частности, его послужные списки, просмотренные докладчиком. Родился Николай Безсонов (будущий епископ Никон) 10 (23) июля 1868 года в Могилевской губернии в семье потомственного дворянина. В 1891 году он окончил Московский Константиновский межевой институт, после чего поступил в Московскую духовную академию. 2 декабря 1892 года, будучи студентом академии, он был пострижен в монашество ее ректором, архимандритом (впоследствии митрополитом) Антонием (Храповицким). Таким образом, будущий епископ получил два высших образования – светское и духовное, и впоследствии проявлял себя в различных сферах деятельности: пастырское служение, педагогическая деятельность, цензурирование проповедей, благотворительная деятельность, редакторская работа в «Иркутских епархиальных ведомостях». Еще 13 декабря 1892 г. Никон был рукоположен в сан иеродиакона, 22 августа 1895 года – в сан иеромонаха. В 1895 году окончил Московскую духовную академию со званием кандидата богословия. 26 февраля 1906 года в Александро-Невской лавре он был хиротонисан во епископа Балтского, викария Подольской епархии. С 27 февраля 1909 года – епископ Кременецкий, первый викарий Волынской епархии. 26 января 1913 года Никон назначен епископом Енисейским и Красноярским. За свою службу он еще в 1904 г. был награжден орденом Святой Анны третьей степени, а в 1912 г. – тем же орденом первой степени. В послужных списках отмечается, что Никон проявлял политическую благонадежность.

В Енисейской епархии владыка Никон часто вступал в противоречия с губернаторами, которые обвиняли его во вмешательстве в гражданские дела. В РГИА сохранилось письмо Енисейского губернатора И.И. Крафта обер-прокурору Святейшего Синода В.К. Саблеру, в котором губернатор критиковал деятельность епископа, отмечал, что «возбуждает классовую рознь» и является «скорее политиком, чем архипастырем». Тем не менее, Крафту удалось наладить диалог с епископом, и конфликт был улажен. Губернатор и архиерей осуществили множество совместных проектов на почве благотворительности и утверждения трезвости. Ситуация изменилась после болезни и кончины И.И. Крафта, его преемником на губернаторском посту стал Я.Г. Гололобов. Вскоре в силу ряда обстоятельств (о которых подробно повествуется в современных научных трудах – главным образом, в работах П.Г. Рогозного) между ними возник конфликт, Гололобов считал, что епископ Никон слишком активно и грубо вмешивается в светские, государственные дела. Так или иначе, разногласия отрицательно сказывались на ситуации в епархии в целом.

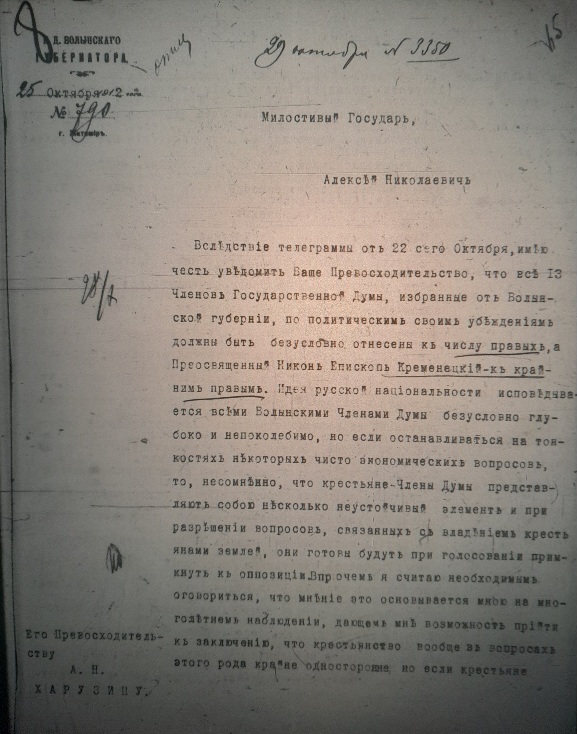

Ряд архивных документов из РГИА касается службы епископа на Волыни. Из них, в частности, становится известно, что в 1912 г. Волынский губернатор М.А. Мельников сообщал в Министерство внутренних дел о том, что владыка Никон является убежденным черносотенцем, крайне правым, стойким монархистом, и многое делает для утверждения монархических идеалов во вверенной ему губернии. Дошли до нас и законотворческие инициативы епископа, который предлагал в малороссийских и белорусских губерниях расширить представительство в Думе крестьянства, учитывая тот факт, что дворянство в западнорусских губерниях практически исключительно польское и, следовательно, не вполне политически благонадежное.

Сообщение М.А. Мельникова о епископе Никоне. РГИА. Ф. 1327. Оп. 2. Д. 195. Л. 65.

Докладчик коротко коснулся и общественно-политической деятельности епископа Никона. В 1912 году он был избран членом Государственной думы IV созыва от Волынской губернии. В фонде 1278 РГИА сохранилось депутатское дело епископа, в том числе анкеты, свидетельствующие о его духовной карьере и социальном положении. Первоначально Никон входил во фракцию правых, однако впоследствии вышел из нее. Причины разрыва епископа с правыми заключаются главным образом в следующем. Никон резко критиковал деятельность правительства по крестьянскому вопросу, призывал дворянство отказаться от землевладения в пользу крестьян. Мало того, он подготавливал радикальные проекты земельной реформы, например, предлагал ввести предельный максимум землевладения в 500 десятин и высокий прогрессивный налог на землю. В целом в Думе сложилась репутация епископа Никона как экстравагантного и непредсказуемого политика, от которого непонятно, чего следовало бы ожидать.

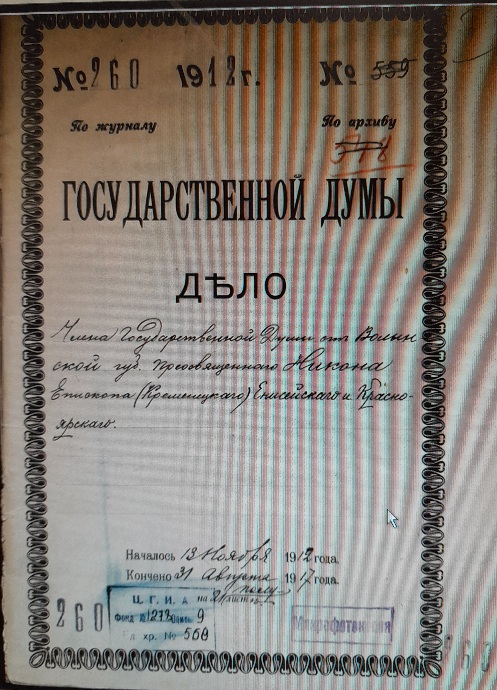

Обложка думского дела епископа Никона. РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 560

Вызывала ряд вопросов и позиция Никона по украинскому вопросу. Он, в отличие от представителей фракции правых, настаивал на необходимости преподавания в западных губерниях на «малороссийском наречии», однако, как следует из его заявлений по этой проблеме, епископ в то время не противопоставлял украинцев великороссам, считая и тех, и других ветвями единого русского народа. На заявления епископа обратил внимание даже В.И. Ленин, опубликовавший в 1913 г. в газете «Правда труда» (№ 3, 13 сентября 1913 г.) статью под заголовком «Как епископ Никон защищает украинцев?» Ленин, однако, полагал, что, став сторонником украинской идеи, Никон в душе остался черносотенцем и не желал каких бы то ни было послаблений для других (неславянских) народов.

Вызывала вопросы у правых и позиция епископа Никона по «делу Бейлиса» (его выступления в защиту М. Бейлиса).

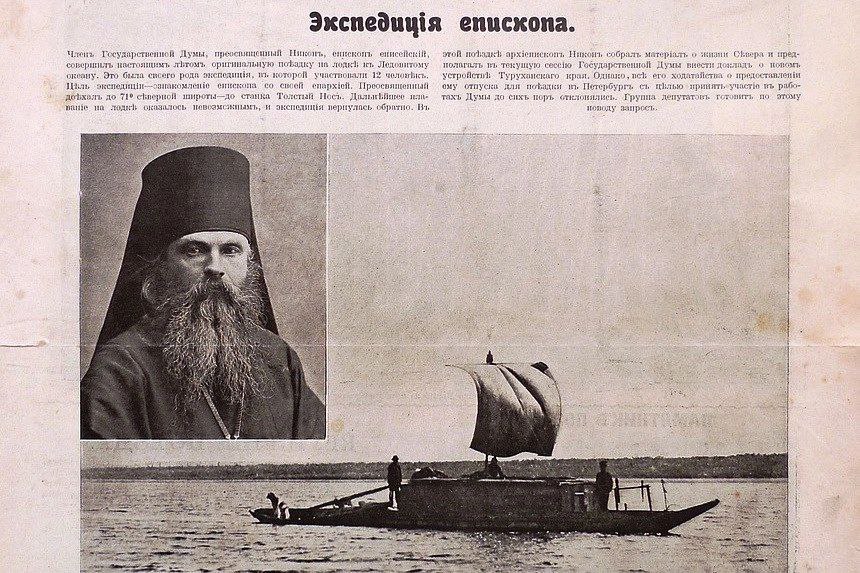

В думском архивном деле епископа сохранились многочисленные прошения архиерея об отпуске в Енисейскую епархию в связи с напряженной работой, которую он действительно там проводил (чего стоит хотя бы упоминание о состоявшейся в 1913 г. экспедиции владыки на лодке по Ледовитому океану для детального ознакомления со своей епархией). Первоначально, в 1913 г., руководство Думы разрешило ему отпуск на положенные по тогдашнему положению полтора месяца. Однако епископ фактически «пропал» почти на целый год. В результате его прошение о продолжительном отпуске не было удовлетворено, и ему было отказано в причитающемся депутатам денежном довольствии. Все это еще более усугубило характер взаимоотношений Никона с коллегами по Государственной Думе. При этом епископ указывал, что его избирал в Думу народ, что сам он за депутатское кресло не держится, но исполняет волю народа, который его избрал.

Журнал «Искры», 1913 г.

Крайне напряженная ситуация в Енисейской епархии сложилась после рокового Февраля 1917 г. После падения самодержавия политическая борьба и конфликты, до того находившиеся в вялотекущем состоянии, резко обострились. Сам Никон, подобно множеству известных политических деятелей, ранее позиционировавших себя как правые (достаточно вспомнить хотя бы лидера Союза Михаила Архангела В.М. Пуришкевича, князя М.М. Андроникова и др.), заявил о своей приверженности республиканскому строю, писал умилительные письма деятелям Временного правительства и, мало того, позволял себе грубые, даже кощунственные выпады по отношению к прежней власти, в том числе непосредственно к Императору Николаю II и к Императрице Александре Федоровне. Всеобщее революционное безумие захватило своей волной и епископа Никона, и в этой связи, к сожалению, он был далеко не оригинален.

12 марта 1917 г. Никон вступил в Партию народной свободы и затем принимал некоторое участие в ее деятельности. Воспользовавшись сложившейся ситуацией вседозволенности (в отсутствии Самодержца), активизировались противники епископа Никона из числа местного духовенства. Многие из них были недовольны «деспотизмом» архиерея, слишком большой требовательностью с его стороны (а надо признать, что за короткое время управления епархией Никон действительно сделал очень многое для ее благоустроения, за что ему были благодарны низшие слои населения). Многим не нравилась и проводившаяся в епархии трезвенническая работа, ведь большинство священнослужителей оставалось «культурнопитейщиками». В итоге против епископа вскоре сложилась своего рода «фронда», которая пошла на него в атаку.

Собрание духовенства Енисейской епархии, проходившее с 16 по 25 апреля 1917 года, рассмотрело вопрос об отношении к епископу Никону. Протоиерей Иоанн Пальмин предложил высказать перед Никоном пожелание об оставлении им кафедры. Он указал на «бироновщину», беззаконие и произвол, которые, по его мнению, выражались в обирании церквей и монастырей, увольнении без прошения многих лиц, а также в привлечении на важные должности в епархии некоторых людей и другие проступки. Большинством голосов (10 против 4 при одном воздержавшемся) предложение о. Иоанна Пальмина было отвергнуто как «грязный пасквиль» и признано «незаслуживающим внимания». Протоиерею было вынесено «порицание» и рекомендовано исключить его из местного Комитета общественной безопасности. На съезде Никона также обвиняли в том, что он «часто менял свою политическую окраску в зависимости от обстоятельств», правил епархией «самовластно» и «самодержавно». Также его упрекали в том, что он «прибегал в епархии к доносительству», допускал грубую брань по адресу служителей церкви, расходовал епархиальные деньги на личные нужды.

Тем не менее, следует отметить, что епископ Никон в целом пользовался поддержкой среди мирян – в том числе среди крестьянского населения, местной буржуазии, интеллигенции. Кроме того, и сторонники, и противники Никона признавали, что, несмотря на множество его недостатков, по крайней мере, в воровстве и мздоимстве он не был замешан. Через епископа текли широкие финансовые потоки, которые действительно шли на развитие епархии, на благотворительность, на утверждение трезвости и пр.

В итоге сторонники епископа стали писать коллективные прошения в Синод. Они сохранились, из источников известно о 75 подписях в защиту Никона (причем подписали петицию в основном именно миряне, за исключением одного архимандрита и восьми священников). Несколько позже епископ Никон вынужден был оставить епископскую кафедру и уехать в Черноморскую губернию, в Новомихайловское (под Туапсе), где поддерживал переписку со своими сторонниками. В мае Синод назначил в Енисейскую епархию временно управляющим епископ Барнаульский Гавриил (Воеводин), однако ситуация в епархии оставалась настолько напряженной, что и он не выдержал давления со стороны местного «революционного духовенства» и вскоре покинул епархию (произошло это 1 августа 1917 г.).

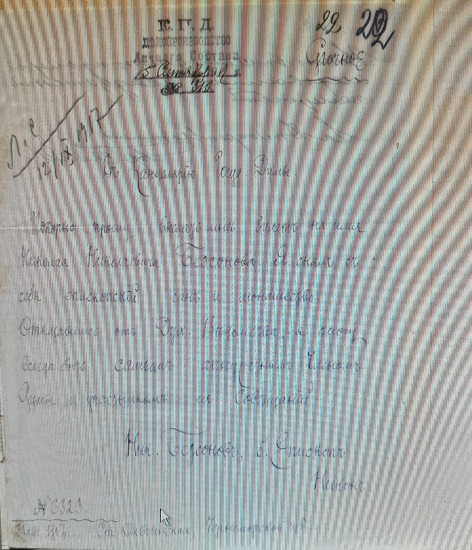

В РГИА сохранилось прошение епископа Никона (Безсонова) в Синод (от 25 июля 1917 г.) о желании снять с себя епископский сан. Вскоре, в августе того же года, это прошение было удовлетворено. Дальнейшие события из жизни Николая Безсонова (именно так он стал теперь именовать себя, вернувшись в мирское состояние, и в особом прошении от 31 августа 1917 г. (хранится в РГИА) даже требовал от руководства Думы поменять ему членский билет на «мирской») весьма печальны. Вскоре он женился на Евгении Соббатович, с которой и ранее состоял в отношениях (через некоторое время жена была найдена мертвой, с револьверной раной в груди).

Прошение бывшего епископа Никона в Канцелярию Государственной Думы о замене ему билета. РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 560. Л. 22.

Уже совершенно не стесняясь своего «украинофильства», Безсонов в 1918 году возглавлял Департамент исповеданий в Министерстве внутренних дел Украинской Народной Республики. Скончался бывший епископ предположительно в 1919 году в Одессе при невыясненных обстоятельствах. По другим сведениям, он переехал на Кубань, где проживал в начале 1920-х годов.

Докладчик в заключение отметил, что драматическая, полная перипетий история с епископом Никоном показательна. Личные амбиции, с одной стороны, светских чиновников, с другой стороны, иерарха Церкви, с третьей стороны, местного духовенства привели к глубокому системному кризису. Разрушение монархии, падение самодержавия привели к резкому обострению всех уже существовавших противоречий. В итоге развитие ситуации пошло по наклонной. Вместе с тем, помня о печальной судьбе Никона – Николая Безсонова, нельзя все же забывать и о том положительном вкладе, который он внес в дело благоустройства вверенной ему Енисейской епархии, в том числе в дело утверждения трезвости.

В заключение круглого стола В.М. Белошапкин подвел некоторые итоги и выразил уверенность, что постепенно «трезвость пробьет себе дорогу». Сейчас, к сожалению, весьма мало делателей на ниве утверждения трезвости, но проводить соответствующую работу необходимо. Известно, что наши воины, приходящие с СВО, крайне нуждаются в поддержке в этом направлении. Сегодня в тылу, ведя трезвенническую работу, мы открываем своего рода второй фронт борьбы с внутренним врагом – процессом алкоголизации общества.

Разнообразная работа, проводившаяся трезвенниками (в том числе аудиенции у Императора Николая II), может рассматриваться как своеобразные ветви на обширном, постепенно разрастающемся древе трезвости.

Надо, подчеркнул ведущий, все более привлекать молодежь и интеллигенцию к трезвеннической работе. Изучая историю утверждения трезвости, мы сможем лучше понимать настоящее и даже видеть завтрашний день. Необходимо проведение уроков трезвости, основанных на изучение ее истории. В этой связи В.М. Белошапкин предложил провести следующий круглый стол осенью и посвятить его малоизвестному Сибирскому съезду учителей по внешкольному образованию (который проходил в Томске). Необходимо найти, изучить и популяризировать труды этого съезда.

_1.jpg)

_Скопинскийеп_Шацкий_союз.png)

.jpg)