Сегодня 120 лет со дня рождения моего деда, участника Таллинского прорыва КБФ. Его я мало помню, мне было 9 лет когда он умер. Отметил его юбилей написанием воспоминаний о войне его жены и невесток. Возможно, эта заметка будет уместна в преддверии 80-летия Победы.

Дед — пример выпускника царского сиротского дома. Сын крестьян Орловской губернии, работавших в Одессе дворником и прачкой, научился петь, играть на скрипке и фортепиано, рисовать (позже писал картины маслом), получил специальность электрика — словом, получил хорошее воспитание и образование. Всю жизнь с любовью и благодарностью вспоминал Одесский сиротский дом в Трушевском переулке.

Моя бабушка и её сестра Капитолина, обе с двухлетними детьми, были вывезены из Ленинграда в сентябре 1941-го в одном из последних поездов. Они не хотели уезжать, потому что верили, что со дня на день враг будет разгромлен. Их убедил уехать специально присланный начальником балтийской гидрографии мичман, который с глазу на глаз обрисовал им реальное положение дел. Этот же мичман помог добраться до поезда с вещами и убедился, что семьи командиров уехали.

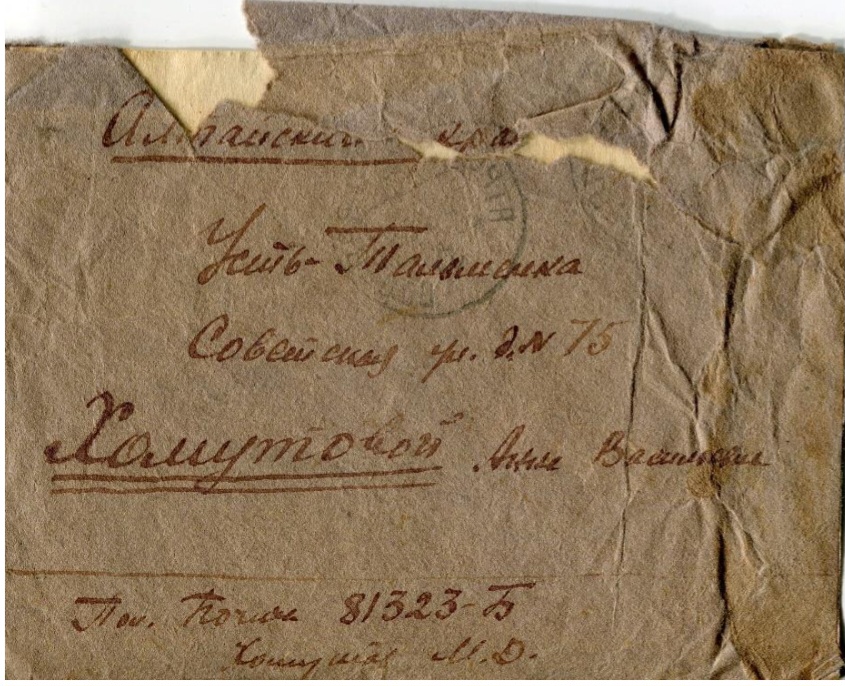

Оказались они в посёлке Усть-Тальменка Алтайского края, где был развёрнут тыловой госпиталь. Работали в госпитале.

Местные жительницы встретили «выковыренных» скорее враждебно чем недоброжелательно. Говорили что их мужей забрали на войну с далёкого Алтая, чтобы защищать города «выковыренных», а самим алтайцам эта война не нужна, поскольку до Алтая война никогда не дойдёт.

Уезжая, ленинградки взяли с собой ценные вещи – драгоценности, меха и подобное. Всё это было сразу же выменяно у местных на кастрюли и детские горшки, причём на самых грабительских условиях. На хлеб драгоценностей уже не хватало. Местные жители ели относительно сытно, а «выковыренные» голодали.

По рассказам бабушки, самым тяжёлым её воспоминанием о войне стали страдания оттого, что двухлетняя дочь неотвязно ходит за ней, держась за юбку, и безостановочно ноет: «мама, дай хлеба, мама, дай хлеба, мама, дай хлеба…». «И никак не выключить», говорила бабушка. У её племянника при виде куска хлеба глаза загорались, и он не отводил от хлеба глаз, пока не съест.

Работали санитарками, тяжело. Когда приходил эшелон, разгружали раненых по 16 часов почти без перерыва. Носили носилки по две женщины, уставали до упаду, и это – на голодном пайке.

Этот рассказ можно считать правдой, поскольку я его слышал из уст нескольких человек.

Позже, в 1942 году, к ним присоединилась третья сестра, которая провела первый год блокады в Ленинграде. В 1943 туда же привезли из Сталинграда её тяжелораненого мужа, который остался инвалидом и не работал, а жил в Тальменке с ними. По его рассказу, очнувшись после ранения, он увидел белые стены, и сиделку у его кровати в отдельной комнате. Видимо, немного было евреев среди рядовых красноармейцев в боевых частях, больше их было в госпиталях. Залман же Моисеевич Городнёв, работавший до войны на Бадаевских складах, летом 1941-го записался добровольцем в ЛАНО (Ленинградская армия народного ополчения) и честно отвоевал рядовым пехоты до Сталинграда, где был сильно искалечен и едва выжил.

В 1944 «выковыренные» женщины все рвались к своим мужьям. Потому что в тылу ходили слухи, возможно преувеличенные, что у мужчин на фронте походно-полевые жёны. Все боялись, что муж после войны сживётся с новой женой. Мужчин стало мало. Страсти кипели нешуточные.

Поэтому второе по тяжести воспоминание моей бабушки: «столб воды опускается в море, и на месте корабля ничего нет, и нет боевых товарищей, с которыми ещё полчаса назад вместе пили чай». Дед командовал кораблём, и приехавшая к нему жена устроилась к нему на корабль баталершей, чтобы быть с мужем. Кончилось это выговором от командующего флотом. Вот почему.

Проездом из Тальменки в Таллин, пятилетнюю дочь бабушка оставила в Ленинграде своей сестре. Кончилось это плохо, и вскоре девочку пришлось забрать.

Жили в Таллине на съёмной квартире. Эстонские националисты, по слухам, вырезали по ночам семьи русских военных. И однажды, услышав за дверью шёпот, шорох и возню, бабушка с дочерью через окно выбрались наружу, и бегом на корабль. И стали жить на корабле. Выговор дед получил на нахождение пятилетней девочки на корабле во время боевого траления.

От такой жизни в эвакуации у всех трёх сестёр появилось безплодие. Мужья были, а дети – только рождённые до войны. Хотели, пытались родить, но здоровье не позволило.

Примечательно, что на открытке написано «Смерть немецким оккупантам!», а не «фашистским». Помню рассказ ветерана боёв подо Мгой. Он был горд тем, что воевал против настоящих немцев, а не их европейских союзников. По его рассказу, немцев отличала высочайшая стойкость в бою, слаженность и прекрасная боевая выучка.

Уходит наше поколение, видевшее живых участников войны. Их было много среди нас, но год за годом становилось всё меньше. Мы должны сохранить память о них, и довести их рассказы – возможно, не всегда точные – до наших потомков.

Вадим Викторович Рыбин, публицист, капитан 2 ранга запаса

3. Ответ на 2, Рабочий:

Ну будь ты мужиком. Скажи , что переселенцы поняли, приобрели, потеряли? Что им казалось? И что не оказалось? Ты, "учитель", учишь ли своих учеников думать? Или такие же , как тут, общие фразы дуешь им в ухи?)))

Ты совсем ни где не учился?

2. Ответ на 1, учитель:

Ну будь ты мужиком. Скажи , что переселенцы поняли, приобрели, потеряли? Что им казалось? И что не оказалось? Ты, "учитель", учишь ли своих учеников думать? Или такие же , как тут, общие фразы дуешь им в ухи?)))

1. 1