Все мы знаем о своеобразной перекличке стихотворений Александра Сергеевича Пушкина и святителя Филарета Московского (Дроздова). Но такая история – не единственная. Сфера идей порой преподносит нам нечто удивительное и, в то же время, закономерное.

В 1941 году в газете «Русские новости/Русская жизнь», издававшейся в США оборонческой частью белой эмиграции, появилась новелла «Сон», принадлежавшая перу хозяйки литературного салона Елены Петровны Грот, урождённой Барановой (1891-1968; её судьба, кстати, связана и с Воронежем). В 1943 году в советском журнале «Смена» был напечатан невольный (точнее, даже непредставимый) «ответ» на вопрошание Грот, за авторством поэта Михаила Дудина (1916-1993).

Для того, чтобы дать адекватное представление об этом диалоге через океан, нужно привести достаточно обширные фрагменты обоих литературных произведений.

Начнём с более раннего. Итак, «Сон».

«Мне снится сон. Мне кажется, что я опять иду по улицам “Блистательного Санкт-Петербурга”. Полночь… Но ещё сверкают глаза автомобилей, несущихся по торцам Невского Проспекта. И весь Невский ещё залит огнями, – прекрасная улица гордого Великого Санкт-Петербурга.

И тихо спускается ночь… Туманно и тихо на улицах… А вдоль набережной Невы, у Зимней канавки, на Дворцовой площади колышутся и что-то шепчут призраки…

Тень Пушкина… Тень Блока… И много, много других… Везде и всюду… И все беспокойно шепчут что-то… Шёпот и шелест… Шёпот и шелест… Под тёмными сводами Петропавловского Собора, где в гробницах спят Императоры всея Руси, где горят неугасимые лампады, где алеют свежие розы на гробнице Мальтийского Рыцаря Павла, – там тоже, – всё кажется только призраком… Да и самый собор и крест на куполе кажутся неясной чёрной тенью… А там на Неве гигант на бронзовом коне, с поднятой к небу десницей, гневно повернул лицо … и медленно тронул коня.

И вот уже я слышу его “тяжёлое звонкое скаканье”, раздающееся в ночной тишине. И злобно, заглушая стук медных копыт и шёпот призраков, вдруг в небесах над городом зажужжал вражеский аэроплан, и бомба с грохотом разорвалась на улицах “Блистательного Санкт-Петербурга”.

И вдруг тени сделались яснее и яснее.

Я вижу русских витязей в кольчугах и шлемах. Князья и простые воины – они все, плечо к плечу тесной стеною стоят, готовые к бою.

А рядом с ними Петровские солдаты… и солдаты, сразившие Наполеона, и Николаевские… они все здесь… они все готовы к бою.

И сплошной стеной идёт призрачная армия навстречу врагу… и впереди всех – Гигант на бронзовом коне, и рядом с ним на белой лошади Святой Благоверный Князь Александр Невский.

И мощный вопль слышится мне…

Господи… защити!.. Господи, не допусти врага в сердце России!

И я не знаю, что со мною… без воли моей, сам собою, у меня из самого сердца вырывается вопль:

“Господи, не попусти!... Господи, защити!”» (Грот Е. Сон//Русские новости/Русская жизнь Сан-Франциско. 19 сентября 1941 года).

А вот второе произведение. Уже поэтическое.

«Старуха на дрова могильный рубит крест.

Кладбище Александро-Невской лавры.

И вот поют на сотни вёрст окрест

Начало битвы медные литавры.

И кони грудью падают на лёд,

И копья с ходу пробивают латы.

На лёд ложится розовый налёт,

А час назад он был зеленоватый.

И в нетерпенье бросив повода,

Откинув плащ и расправляя плечи,

Как вихорь, он врывается туда –

В крутое пекло бесподобной сечи.

Врубается мечом и пикой князь

Воочию, а не в красивой сказке,

Он бьёт в упор и бьёт, оборотясь,

Мечом наотмашь по рогатой каске.

Он вдаль зовёт, стремительный и стройный,

И отступают в панике враги.

Русь спасена. И на воде спокойной

От пузырей расходятся круги.

Враг вновь идёт и задушить нас хочет.

Мы узнаём исконного врага.

Он в той же каске. Только покороче

Железные топырятся рога (вариант «обломанные русскими рога» - 1943 г., А.П.)

Мы в битвах рассчитаемся с врагами,

Спалим уничтожающим огнём,

И эту каску с бычьими рогами

Мы вместе с головою оторвём,

Мы Александра Невского сыны,

Мы Александра Невского потомки,

Истории далёкие потёмки

Сегодняшним огнём освещены».

(Дудин М. Мы Александра Невского потомки//Смена. 1943. №4 (февраль). С. 7).

Здесь следует заметить, что Дудин с 1942 года несколько раз редактировал стихотворение, и в сборниках, изданных после Победы, мне не удалось найти последние строки (про потомство Св. Александра). Последнее не лишено символизма, так как после 1965 года акценты в возобновлённом праздновании Победы были весьма серьёзно смещены (от «русского» содержания Победы к «советскому»). Изменено было и название стихотворения…

Но сейчас не об этом. Посмотрим, что общего в этих двух по-своему романтических обращениях к образу св. Александра. Во-первых, общим местом здесь является неприглядная обстановка блокады (бомбёжка, рубка могильных крестов на дрова).

Затем, фокус смещается, у Грот постепенно, у Дудина внезапно – по звуку литавр, и в центр композиции врывается картина древней истории. И здесь линии актуализации расходятся. У Грот на первом месте мистическое вмешательство в современные события, у Дудина же – кровное родство с прошлым. Впрочем, образ св. Александра является мостом между двумя композициями – мостом, который и мог обеспечить коммуникацию разных поколений и разных сторон минувшей Гражданской войны. И у Грот тени «становятся яснее и яснее», и у Дудина, после прочтения, возникает впечатление, что Св. Александр Невский бьёт по рогатой каске прямо сейчас, в 1942 году (ведь в XIII веке были шлемы). Что же касается Петра Великого, то в военной поэзии Дудина он тоже присутствовал, даже почти в гротовском ключе:

Сквозь сон, сквозь сетку хвойных веток

Я ночью видел у костра

Навстречу буйному рассвету

Тень уходящего Петра.

(Здесь только б жить и грезить Грину… Дудин М. Стихи 1940-1943 гг. Под ред. П. Антокольского. Изд.-во ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». М. 1943. С. 7), причём «тень» покидала место разгрома шведов…

Нельзя не сказать о том, что у Грот картина более целостная, потому что, несмотря на годы изгнания, архетипическое восприятие сохранилось в неприкосновенности (вплоть до роз на могиле Императора Павла, отсылающих к широкому кругу праворадикальных романтиков времён Отечественной войны 1914 года и ранней эмиграции).

У Дудина историческое сознание находится в процессе просыпания (как и у Наровчатова с его видениями 1380 года), из тьмы забвения проглядывает то один край затонувшего исторического времени, то другой («истории далёкие потёмки сегодняшним огнём освещены»).

Так или иначе, перед нами разные грани одного явления – осознания исторической преемственности, которое стало важным, но до сих пор недостаточно оценённым фактором Великой Победы. Эмоциональная сторона этого осознания, проиллюстрированная произведениями Грот и Дудина, гармонично дополнялась практической («Русский военный фонд», Всеславянские конгрессы и митинги, главный из которых – 9 мая 1943 года), о которой, с Божией помощью, мне удастся поговорить с читателями «Русской народной линии» в самое ближайшее время.

А пока завершим наше небольшое исследование заметкой из воронежской газеты «Коммуна» от 23 апреля 1943 года: «Нью-Йорк, 21 апреля (ТАСС). – Американо-русский комитет по оказанию медицинской помощи Советскому Союзу (созданный русскими общественными организациями в США) созвал в Нью-Йорке митинг, посвящённый 700-летию разгрома немецких псов-рыцарей русскими войсками под руководством Александра Невского. Присутствовало 3000 человек, главным образом американских граждан – выходцы из России… Все выступавшие на митинге приветствовали Красную Армию и советский народ».

Алексей Александрович Поповкин, научный сотрудник МКУК «Лискинский историко-краеведческий музей», кандидат исторических наук

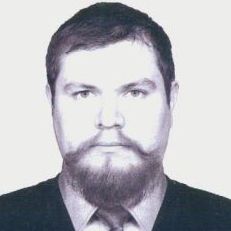

Фото Елены Петровны Грот взято из «Кто есть кто в истории Русского Сан-Франциско»: [Электронный ресурс] = Who’s Who in the History of Russian San Francisco : биобиблиографич. справочник / сост. А.А. Хисамутдинов; [под общ. ред. Т.В. Прудкогляд]. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. – Режим доступа: https://evols.library.manoa.hawaii.edu/. – Загл. с экр.