Посвящается 100-летию со дня кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и 80-летию Великой Победы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Этап идейной подготовки кампании помощи Советской России

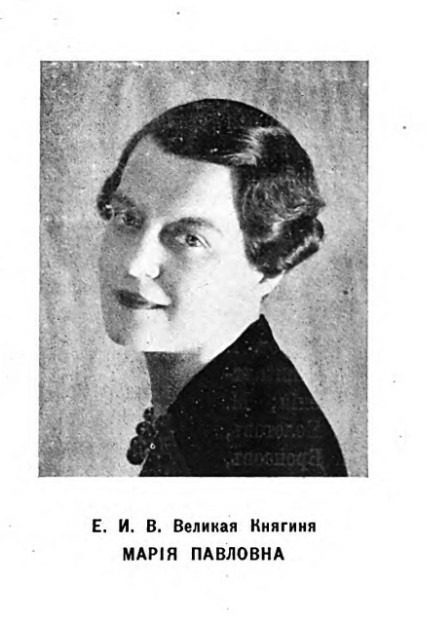

Как русская, я горжусь героизмом русского народа, свидетелем какового является ныне весь мир

(Великая княгиня Мария Павловна-младшая, 1942 г.)

Мировая история ещё раз записана на полях России кровью её народов

(Княжна Мария Александровна Путятина, 1942 г.)

Предисловие

Приступая к описанию, в виде сжатого очерка, патриотической деятельности русской эмиграции стран антигитлеровской коалиции (почти исключительно – в США, из-за большей доступности первоисточников), я должен предварить нынешний очерк двумя необходимыми замечаниями.

Во-первых, понимая, что моя статья выйдет в период острейшего международного кризиса, граничащего с ядерной войной, я считаю себя обязанным самым решительным образом осудить агрессию США против Ирана. Положительные оценки действий властей США, предпринятых в 1941-1942 годах, ни в коей мере не могут быть экстраполированы в современность. Удар по Исламской Республике, являющейся в данный момент одним из главных союзников России на международной арене, является примером враждебной политики администрации Д. Трампа по отношению к нашей стране.

Во-вторых, я осознаю, что для многих моя статья станет неожиданным (если не шокирующим) откровением. Усилиями множества публицистов, а также некоторых профессиональных историков позиция русской эмиграции 1941-1945 годов стала олицетворяться в сознании молодого поколения почти исключительно с высказываниями и действиями П.Н. Краснова, Г.М. Семенова, Доманова, Хольмстона-Смысловского, «Русского охранного корпуса» и его командиров и пропагандистов. Часть вины за это, впрочем, лежит и на послевоенных эмигрантских организациях, которые после чистки, устроенной американскими спецслужбами в 1950-е годы, ещё раз «сменили вехи» и предпочитали писать о РОА, а не о РООВА и Комитете медицинской помощи СССР князя В.В. Кудашева.

Что же до СССР, то в 1957-1965 годах наступило роковое время для памяти о совместной борьбе Отечества и Руси Зарубежной против смертельного врага славяно-русской цивилизации – «третьего рейха». За всё послевоенное время в Союзе вышло всего несколько книг беллетристического и мемуарного жанра, повествующих о «Русском военном фонде» и оборонческих кругах в целом. Для академической историографии это почти что не тронутое умственным плугом поле.

Полагаю, что освобождение нашей интеллектуальной сферы от того явления, которое больше века назад получило наименование «европейничанья», и неизбежное вследствие этого признание факта существования русского народа (и славянской цивилизации в целом) как субъекта мiровой истории с момента обретения способности к устойчивому коллективному рациональному самопознанию, а не только мифологическому (принятие Кирилло-Мефодиевского наследия в результате Крещения) и до скончания века – всё это создаёт исключительно благоприятные условия для осмысления совместных усилий (молитвенного труда, помощи материальной, совместного переживания страданий и побед) тогдашней России (СССР) и Руси Зарубежной в годы Великой Отечественной войны.

Это осмысление, на наш взгляд, целесообразно разделить на несколько этапов. Первый этап – 1930-е годы (рубежом здесь будет октябрь 1938 года). В это время в эмигрантской среде происходит размежевание на «оборонцев» и «пораженцев». Второй этап – я бы назвал его периодом «замешательства» - между заключением пакта Молотова-Риббентропа и нападением Германии на Советский Союз. Третий этап – 1941-1942 годы, когда настроения в эмигрантской среде резко разделились, и большая часть эмиграции стала желать победы СССР. Третий этап – с 1943 по 1946 годы, когда процесс общения между СССР и Зарубежной Русью (я имею в виду русские общины в США, Канаде и Южной Америке) постепенно приобретал бюрократические черты, а «окно возможностей» становилось всё более узким. В 1946 году этап активного общения прекратился из-за начала «Холодной войны», своеобразным реквиемом стал Славянский конгресс в Белграде. С 1948 года даже теоретическая возможность совместного осмысления Отечеством и эмиграцией судеб России стала надолго невозможной, а диалог перешёл в подполье (не считая таких экзотических примеров, как деятельность барона Фальц-Фейна или митрополита Антония (Блюма)). Правда, имелся благоприятный «отложенный эффект» в виде воздействия на новые советские поколения таких деятелей, как А.Л. Казем-Бек, С.Т. Коненков, митрополиты Вениамин (Федченков), Ювеналий (Килин), в схиме Иоанн, Нестор (Анисимов), архиепископы Сергий (Королёв), Гавриил (Огородников), группа насельников Псково-Печерского монастыря – выходцев со «Старого Валаама», с Валаамом и Печорами был связан и Патриарх Алексий II (Ридигер).

И всё же, отчуждение послевоенной эмиграции от России позднее дало о себе знать в негативном плане – вплоть до одобрения некоторыми потомками эмиграции украинской агрессии против Новороссии и осуждения нашей освободительной миссии.

Теперь же, когда все карты раскрыты, мы можем наконец извлечь уроки из всех ошибок – мы, есть надежда, в конце концов сможем уяснить неприемлемость для нашего народа и «Прогрессивного блока» из 1916 года, и КОНРа из 1944 года, и «радикальных демократов» из 1990 года – и благотворность служения тех, кто в 1940-е годы сочетал благоговейную память о Царственных Мучениках с молитвами о Победе над варварами-тевтонами и сбором средств на медикаменты для Красной Армии.

Но нынешняя наша задача более скромная – рассмотреть первые два этапа параллельного, а затем отчасти совместного осмысления и борьбы против гитлеровского блока в 1930-е годы и 1941-1942 годах.

Неотъемлемой частью такого осмысления стало обсуждение «славянского вопроса». После 1917 года казалось, что славянское движение кануло в Лету. Всеобъемлющий разрыв со всей тысячелетней историей славянской цивилизации символизировали два акта вандализма – снос в Москве памятника генералу Скобелеву, а в Киеве – Св. Княгине Ольге (статуи свв. Мефодия и Кирилла, бывшие составной частью киевской композиции, заколотили досками, а в 1923 году тоже снесли). В 1919 году был убит большевиками один из руководителей международного и русского славянского движения профессор Тимофей Дмитриевич Флоринский. На славянофильство была возложена чёрная печать «реакционной идеологии», что закрывало возможность нормальной общеславянской коммуникации (не секрет, что славянофилами были не только русские публицисты, писавшие по «славянскому вопросу», но и представители русского и славянского Зарубежья – от Д. Маркова и Д. Вергуна до К. Крамаржа, Н. Пашича и С. Гурбан-Ваянского). Таким образом, слепо повинуясь догмам марксизма (с осуждением позиции «классиков» по русско-славянской теме И. Сталин публично выступил только незадолго перед Великой Отечественной [1]), руководство СССР, казалось, обрекало на гибель интеллектуальный контур славянской цивилизации. По мере сил, отсутствие всеславянского центра коммуникации и рефлексии пытались компенсировать русские эмигранты (развил бурную деятельность один из корифеев позднего славянофильства Афанасий Васильев [2], выходила газета «Россия и славянство», действовала «Русская матица», сотрудничавшая с аналогичными просветительскими обществами у других славян, и я горжусь тем, что мой земляк Дмитрий Скрынченко активнейшим образом поучаствовал в деятельности «Русской матицы»), а также некоторые влиятельные деятели политических элит Центральной и Восточной Европы (прежде всего, упомянутые К. Крамарж и Н. Пашич). Неустанно трудились карпатские русины, чьи очаги располагались, пожалуй, на всех обитаемых континентах.

Когда наступил июнь 1941 года, оказалось, что все эти труды не напрасны. Славянское движение по всему миру начало пробуждаться и расти. Ему было суждено пережить три подъёма – апрель 1942 года, май 1943 года и март 1945 года, стать ненадолго частью советской официальной идеологии и надолго замереть после 1953 года. Но сначала «славянский вопрос» сыграл важную роль в формировании идеологии зарубежного русского оборончества.

Симпатии к славянам как фундамент оборончества

В 1930-е годы наша эмиграция осмысливала новые политические явления – фашизм, нацизм и родственные идеологии и практики. Известно, что восприятие их было у наших изгнанников очень разным – от настороженности и неприятия до надежды и восторга.

В определённой степени, отрезвление русской эмиграции относительно фашизма и нацизма, после первоначального всплеска интереса, было связано с отношением Муссолини к коренному славянскому населению тогдашней Италии. Первая мировая война способствовала объединению южных славян, но процесс этот не был завершён, и значительное число хорватов и словенцев оказалось внутри итальянских границ. Эмигрантская газета «Россия и славянство», в целом настроенная антикоммунистически, не стала скрывать «неудобные» факты из жизни режима, который кому-то из противников СССР в эмигрантской среде казался договороспособным или идеологически близким. Так, в 1930 году в правой эмигрантской газете «Россия и славянство» была опубликована статья с осуждением политики режима Муссолини по отношению к словенцам и хорватам, оказавшимся в составе Итальянского королевства согласно Версальской системе соглашений и вопреки воле южных славян. «Голландская писательница, госпожа (Кристин) Баккер ван-Боссе, поместила в «Нейе Цюрихер Цайтунг» яркий очерк положения меньшинств в итальянских провинциях у Адриатического моря. Она сама объездила эти области, чтобы убедиться на месте в действительном положении вещей. «Никогда, – пишет она, – нельзя себе составить картину происходящего, если ограничиваться изучением действующих законов и административных распоряжений: главное – ознакомиться с их применением на практике». Представители меньшинств не раз говорили ей: с населением у нас хорошие отношения; притеснения идут сверху…». Первое, на что обратила внимание голландская путешественница – на вытеснение словенских фамилий и имён итальянскими. Затем, имело место «преследование преподавания на родном языке, даже в семье. Несколько десятков человек было арестовано только за то, что у них дома находили учебник словенского языка, по которому родители, у себя дома, обучали своих собственных детей. Аресты часто сопровождаются провокационным подбрасыванием оружия и словенских флагов. Недавно один триестский адвокат провёл два месяца в тюрьме за то. что у него нашли пакет со словенским флагом, оставленный на его квартире неизвестным за несколько минут до обыска.

Третья черта: поощрение эмиграции меньшинств…». За 1920-1930 годы выселилось 120 000 словенцев – практически, можно было вести речь о «мягкой» этнической чистке словенских земель, присвоенных Италией по Версальской системе. Но были и более жёсткие, точнее, жестокие методы.

«Четвёртая мера – денационализация детей. С трёх лет дети попадают в итальянские детские сады, оттуда, с 6 лет, в школу и в фашистские детские организации «Баллила». Словенский язык допускается только в качестве вспомогательного орудия для общения с населением, не понимающим итальянского; на нём ещё кое-где в деревнях преподаётся Закон Божий.

Все газеты на словенском языке одно время были закрыты. С 1929 года правительство, убедившись в том, что население не может читать распоряжений власти, разрешило выпуск трёх словенских газет в Триесте и одной словенской и одной хорватской в Горице, но с тем, что редакторами этих газет явятся члены фашистской корпорации журналистов…». Голландская журналистка делает совершенно справедливый вывод: «Итальянское государство, осуществляющее систематическое угнетение и истребление своих национальных меньшинств, ведёт политику, создающую угрозу европейскому миру».

В статье упомянута «горечь и озлобление» словенцев после казни фашистским режимом борца против диктатуры, выходца из хорватско-словенской среды Истрии Владимира Гортана (1929 г.)[3].

Читая сейчас эти строки, я, как уроженец Воронежской губернии, не могу не вспоминать страшные фотографии, виденные мною на выставке минувшей зимой – то, что сделали итальянские фашисты и их немецкие подельники с Россошью в 1942-1943 годах. А мои убеждения заставляют вспомнить об участи престарелого друга Императорской России Ивана Хрибара, который, не будучи в силах поднять оружие для очищения Родины от итальянских оккупантов, в 1941 году бросился в ледяную воду, чтобы самой смертью протестовать против тирании Муссолини и его покровителя Гитлера.

Так что, совсем не обязательно было иметь коммунистические убеждения, чтобы уже в 1930 году понимать, во что выльются эксперименты тоталитарных режимов – уже развившегося итальянского и существовавшего пока только в проекте гитлеровского.

В 1938 году гитлеровский режим вошёл в прямой конфликт с объективными интересами русской эмиграции в Европе, пойдя на поглощение Чехо-Словакии, создавшей режим наибольшего благоприятствования для русских изгнанников. Наконец, весной 1941 года наступил «момент истины» – русская эмиграция (особенно в США) выступила с осуждением нападения Гитлера на Югославию. «Предательская хорватская пуля унесла из жизни Короля-юнака Александра. Но осталось в жизни его любимое детище - Югославия. Строилась и крепла новая славянская земля: прокладывались новые дороги, закладывались новые корабли, строились новые школы - университеты, гремела новая созидательная жизнь. И в этом творческом порыве на балканских рудниках рядом с рабочим босняком шёл кряжистый кубанский казак; рядом с молодым сербским учёным работал заслуженный русский профессор; по всей стране паутинкой протянулась русская университетская молодёжь - тысячи русских инженеров, врачей, агрономов, землемеров, преподавателей словесности и музыки. Русская речь слышалась в Королевском дворце, в приёмных залах Генерального штаба. Доля русского труда была во всём. Русская культура Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Куприна, Бунина, Мережковского влилась в жизнь молодой Югославии. Вдруг налетел смерч: всё смял, скомкал, растоптал в своём беспощадном порыве. Можно было избежать катастрофы путём сговора, можно было присоединиться, солгать! Так поступили Чехословакия, Румыния, Болгария, так поступила ещё вчера "свободная" латинская Хорватия - злой гений Южно-славянского единства. Но Сербия Короля-мальчика Петра, страна долга и воинской чести, так поступить не могла. Рекою течёт славянская кровь, горят города и сёла, трупами детей, женщин, стариков завалены улицы Белграда, Ниша, Сараева. Страшен стон раненых, ужасен плач детей-сирот, мучительны материнские рыдания. Растут земляные холмики новых братских могил от Дуная через Саву, Драву и Мораву к Адриатическому – Ядранскому морю. К ушедшим дорогим, близким моему сердцу соратникам примкнул новый строй. Сколько нового горя, новых мук в неделю Страстей Господних принесут Славяне к ногам Распятого. За честь Отчизны, за честь Короля-воина, за православную веру и Христа Всевидящего, Всепрощающего, Христа – Целителя душ наших скорбных»[4].

В дни войны Гитлера против Югославии в эмигрантском издании были опубликованы слова, перекликающиеся с (ещё не написанным) обращением Сталина: «Русь, пройдя через горнило смут, внутренних раздоров, междоусобий князей, претерпев ужасы татарских нашествий, не однажды отдав в полон свой стольный град Москву, была не раз спасена дремавшими в ней силами единения, разбуженными такими волевыми людьми, как Александр Невский, Минин и Пожарский, Петр I, Александр I, Кутузов и др.

… И теперь, во время возможных грозных потрясений всех основ жизни, имея перед собой примеры страшных мук, физического и духовного страдания наших братьев по крови в Европе, мы должны, мы обязаны, наконец, мы вынуждены разбудить в самих себе великое, могучее, спасительное начало единения…»[5].

Во всех этих словах слышатся нотки, которые в полную силу зазвучат после 22 июня 1941 года – по отношению к «Родине-Матери».

В июле 1941 года один из участников борьбы за Священное Поле Косово, ветеран Балканской войны 1912 года Сергей Щетинин направил письмо маршалу Тимошенко: «Асунсьон, 10 июля 1941 г. Маршалу Семёну Тимошенко… В момент второй Отечественной войны, как дед нашей авиационной промышленности и участник похода русской авиации в Балканскую войну 1912 года, первой военной операции авиации в Европе, шлю мой братский привет любимой, славной и непобедимой авиации нашей Родины…»[6]. В трагический день 17 июля 1942 года «Новое русское слово» опубликовало стихотворение Софии Борзовой, как нельзя лучше передающее настроение монархистов-оборонцев:

«…Мы Отчизне своей изменили

Разбежались по странам чужим,

Но до смерти ей верными были

Царь и все убиенные с ним.

Помолитесь за нас. Вы – святые!

Испросите прощение нам

И пошлите нам силы такие,

Чтоб отпор дать всем нашим врагам.

Знать бы только и мне недостойной,

Что живой будет Родина-Мать,

С этой мыслью легко и спокойно

За неё я пойду умирать…»[7].

«Родина-мать в огне»: русская эмиграция в США летом и осенью 1941 года

Русская эмиграция в США представляла собой, в определённом смысле, уникальное явление. Нигде более в мире не было столь сложного сочетания различных слоёв – от людей, чьи предки переселились из континентальных владений России в наши колонии в Новом Свете ещё на рубеже XVIII–XIX веков, до выходцев из Австро-Венгрии, с формальной точки зрения не имевших к России никакого отношения, но считавших себя русскими, а своими столицами – Москву, Санкт-Петербург и Киев (именно в такой последовательности). Амальгама русских общин усложнилась ещё больше за счёт левой эмиграции, чьи сторонники стали обустраиваться в США с середины XIX века. Левые эмигранты горячо приветствовали обе революции 1917 года и пытались подержать советскую республику, но большинство быстро разочаровалось и отбыло в привычную среду американского «плавильного котла». Наконец, с 1920 года хлынула масса беженцев из Приуралья и Сибири, к которым примыкали ручейки переселенцев из центральных губерний (в частности, Воронежской). После ухудшения обстановки в Китае через Тихий океан стали прибывать уроженцы и старожилы столицы «Желтороссии» - Харбина, а также Тяньцзиня, русского квартала Пекина… Некоторые эмигранты были уже вторичными переселенцами – в США приезжали те, кому, после ухода из России, стало тесно и в Европе, особенно после 1929 года. Та часть эмиграции, которую мы привычно именуем «белой», в США имела гораздо более левую политическую ориентацию, чем в Европе, даже офицерство. Это объяснялось тем, что вплоть до создания правительства братьев Меркуловых и, затем, Приамурского Земского Края, антибольшевистские силы Сибири и Дальнего Востока содержали много левых элементов (о генерале С.С. Толстове, возглавившем Белое движение в Иркутске в 1918 году и предсказавшем Победу СССР в 1941 году, барон Будберг прямо говорил как о человеке левых убеждений). Вообще же, роль социалистов и социал-демократов в «Белом деле» значительно приуменьшена в нашей теперешней историографии (немногочисленные правые публицисты Сибири, такие как Воевода М.К. Дитерихс, склонны были эту роль, наоборот, несколько преувеличивать – Дитерихс, по его словам, сталкивался с левыми в окружении Колчака чуть ли не на каждом шагу). Одним из самых авторитетных руководителей кампании помощи СССР в 1941-1945 гг. был Питирим Александрович Сорокин, основоположник современной социологии, имевший репутацию левого либерала, с акцентом на первую позицию (бывший секретарь М.М. Ковалевского). В США обосновались именно те русские левые, которые осудили Ленина за Брестский (с немцами) и Рижский (в пользу англосаксов) договоры, а Сталина – за соглашательство с Германией в 1939-1940 гг.

При этом все слои русской эмиграции были пронизаны православными и русскими национальными организациями и кружками, первостепенное значение среди которых принадлежало православным братствам (в 1905 году их было 80, и это число увеличивалось).

Священник Иоанн Чепелев

Как же происходило взаимодействие левых с церковными людьми в русской общине США? Ответ на этот вопрос мы находим в биографии о. Иоанна Чепелева, имя которого нам ещё не раз придётся произносить с благодарностью, говоря о непреклонной патриотической и антифашистской позиции этого достойного пастыря в годы Великой Отечественной войны. «Представители рабочих организаций… до приезда отца Чепелева в Детройт говорили, что «религия – это опиум для народа» и что дверь к ним – рабочим – для священника наглухо закрыта. Однако, эту дверь недоверия о. Чепелев сумел открыть, а на одном из совместных концертов заставил рабочих выслушать священный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», исполненный оркестром детей, стоя… Один из их (рабочих) представителей заявил, что он прислан выразить о. Чепелеву в день его юбилея горячую благодарность, а также и радость, что среди русских пастырей ещё находятся такие, которые понимают душу своих израненных братьев и не гнушаются ими…»[8].

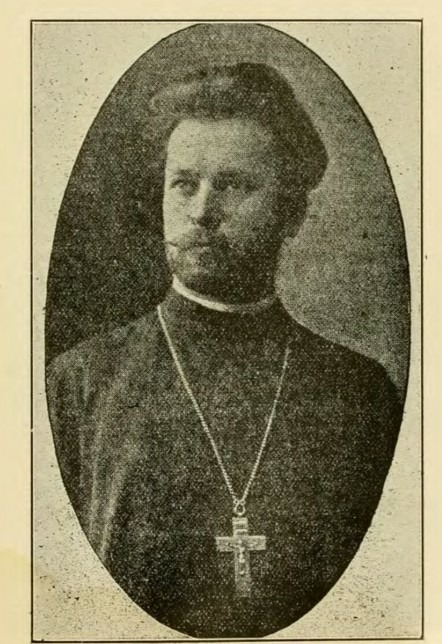

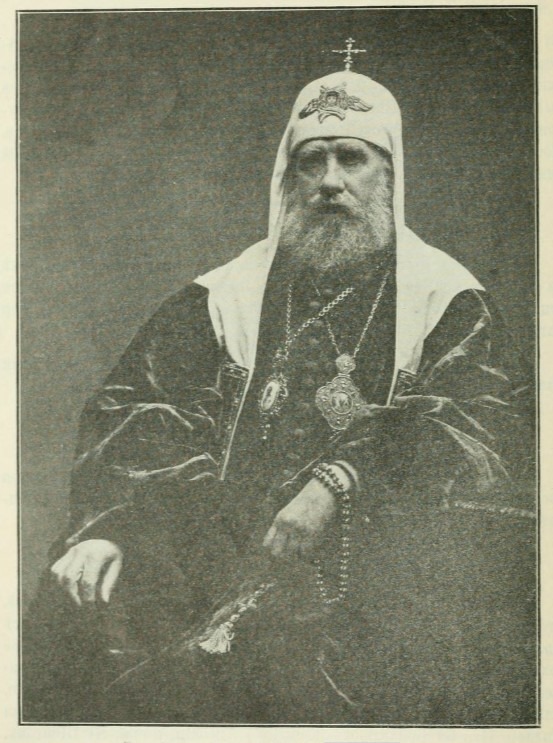

Нельзя в этой связи обойти стороной явление из жизни дореволюционной русской эмиграции в США (сохранившее значение и для новых волн русских переселенцев), связанное с традициями православных братств и удостоившееся особого внимания Святителя Тихона, будущего Патриарха. Это Православное Общество Взаимопомощи в Вилкес-Барре и его печатный орган – газета «Свет». Вот что писал о нём Святитель в 1905 году: «С расширением Православия в Америке явилась возможность завести нам свою собственную организацию, которая задаётся целью не только оказывать помощь при болезнях и смерти своих членов, но преследует и религиозно-просветительные цели, помогает при постройке церквей, издаёт газету («Свет») и брошюры»[9].

Святитель Тихон

Когда началась Великая Отечественная война, газета «Свет», унаследовавшая традиции Святителя Тихона и Св. Алексия Товта (кстати, убеждённого сторонника Российской Империи), заняла твёрдую оборонческую позицию. Это видно из перепечатанных другими изданиями передовиц «Света» за летние месяцы 1941 года. Приведём наиболее выразительные отрывки. «Немцы… объявили войну… русскому народу и его непоколебимому единству. Так это понял сам русский народ, так поняла Православная Церковь здесь и в самой России. Кто иначе смотрит на эту титаническую бойню, тот забывает давно задуманные стремления немцев, забывает книгу Гитлера и построенные германской военной партией планы. К войне с русским народом немцы подготовились давно, посредством украинского сепаратизма расстреливали русских…»[10]. Следует… помнить одно: немцы только в русском народе имеют сильного соперника. Если немцы победят, то они будут всеми силами стараться совершенно разбить русский народ и Россию, они разделят её так, чтобы она в будущем для немцев не представляла никакой опасности. Значится, все те, кто помогает немцам, тот не спасает русский народ от большевизма, а разбивает русский народ и прикладывает свою руку к смертельному удару по своей Родине. Народные массы в этом Каиновом деле участия не принимают…»[11]. Не удивительно, что впоследствии газета «Свет» была представлена на выставке славянской печати, прошедшей в ещё военной Москве[12].

Владыка Леонтий (Туркевич), выступивший за молитву об одолении немецкого нашествия, был сподвижником св. Тихона: Святитель советовался с ним о названии Православной Церкви в Северной Америке (тогда будущий митрополит был протоиереем, и советование совершалось вместе со священномучеником Александром Хотовицким и святым Алексием Карпаторусским Старшим (Товтом)[13].

Обобщая сказанное, можно предположить, что совокупность идеологических постулатов оборончества концентрировалась вокруг социал-патриотизма или социал-консерватизма – причём Вторая мировая война виделась прямым продолжением Первой. Конечно, были и оборонцы без всякой левизны – например, о. Иоанн Чернавин... Одной из организаций, пытавшихся объединить идею верности государственным и национальным традициям старой России с идеей социальной справедливости, была Младоросская партия (ранее – Союз младороссов).

Великая Княгиня Мария Павловна

Великая Княгиня Мария Павловна – младшая, которую Митрополит Вениамин (Федченков) в 1943 году считал «близкой к младороссам»[14], по меньшей мере дважды выступала в поддержку борьбы русского народа против Гитлера – летом 1941 года и год спустя. Приведём второе, более развернутое обращение: ««Сотрудник «Критики» был принят Великой Княгиней Марией Павловной, которая, как всем известно, проживает сейчас в Буэнос-Айресе. На страницах газеты он передаёт о своём визите и что он слышал из уст Великой Княгини.

На наш вопрос, что думает Великая Княгиня и как смотрит на положение вещей по окончании года Советско-германской войны, - говорит сотрудник, - Великая Княгиня в категорической форме заявила:

- Можете передать, что я стою целиком на стороне моего народа. Ни в самые тяжёлые моменты, ни когда некоторые договоры давали повод ложных толкований, я не теряла веру в русский народ. Как русская, я горжусь героизмом русского народа, свидетелем какового является ныне весь мир.

- Россия, - страна неожиданностей. В ней началось крушение эпопеи Наполеона, в ней же потонет и Хитлер. Русский народ всегда проявляет себя в неожиданной форме, в манере, какой никто не ожидал, особенно при сложившихся трудных условиях, при защите своей национальной независимости.

- Затем, я вполне убеждена, - продолжала Великая Княгиня, - что в будущем устройстве мира Россия сыграет главнейшую роль, с точки зрения социальной, экономической и политической»[15].

Скан статьи с интервью Великой Княгини Марии Павловны

Обобщённый портрет русского в США накануне 22 июня 1941 года, на наш взгляд, таков: человек рабочей (или инженерной) профессии, по политическим убеждениям – левый русский патриот, по доходам - представитель нижней части среднего класса, член профсоюза и религиозного братства, православный, семейный, имеющий родственников либо в Сибири, либо на Галичине и в Закарпатье. Нюансы были, но незначительные (имелась прослойка крайних правых и небольшое количество отпрысков титулованной аристократии, впрочем, последние, включая князя Путятина, Пущина (монархиста-легитимиста) и Меллер-Закомельских, часто поддерживали в 1941 году Красную Армию). При всех жалобах на дурное влияние «деловой» атмосферы Штатов, сплочённость и желание работать ради общего блага в русских эмигрантских кругах за океаном была не меньше, а то и больше, чем в Европе. Конечно, было увлечение модными тенденциями в политической, социальной, а в первую очередь - культурной жизни (читателя «Нового русского слова» или «Русских новостей» удивит обилие «пикников», «чашек чая», кинематографических новинок и концертов новой музыки в среде эмигрантских общин), что вызывало нарекания «стариков» (которым порой не было и тридцати). Но за этой шелухой скрывалось весьма твёрдое идейное ядро. Приведу его сердцевину. Во всех многочисленных обращениях, которые мне довелось читать в русских газетах США 1941-1942 годов, подчёркивается одна и та же мысль: мы благодарны приютившей нас великой демократической стране, мы уважаем её законы и порядки, чтим её героев, но наше Отечество – Россия, родились ли мы в Москве, Иркутске, Киеве, Риге, Харбине или Спишской Новой Веси – а хотя бы даже и в Бостоне! И мы всегда будем думать о том, как помочь народу, который нас на свет произвёл – при любом строе, существующем на Родине, даже если мы с ним категорически не согласны и против него сражались. Именно эти мысли можно прочесть и в проповедях пастырей (епископы Вениамин (Басалыга), Макарий и Леонтий, протоиереи Букетов, Чепелев, Чернавин, Курдюмов, священники Гугнин, Ведерко, Самило, Дзвончик), и в статьях военных и учёных – начиная с Питирима Сорокина, генерала Николая Рудсона и полковника Константина Кувязева.

Позицию наследников «Белого дела» выразили несколько групп, причём весьма оперативно: ««Группа русских эмигрантов, в большинстве своём состоящая из участников Великой и Гражданской войны в рядах белой армии, заявляет свой горячий протест по поводу разбойничьего нападения германского фашизма на нашу Родину, под фальшивым лозунгом борьбы с коммунизмом.

Не коммунизм страшен Германии, а нужны ей русские житницы, нефть и бесплатные батраки. Она хочет повторить и с нашей Родиной то же, что было проделано ею с Польшей, Бельгией, Францией, Грецией и Сербией, вообще со всеми, кто не смог вовремя объединиться для совместного отпора немецких полчищ.

В своём обращении к народу, народный комиссар Вячеслав Молотов, говоря о фашистском нападении на Россию, указал на необходимость дисциплины и единения всего народа в тылу, для успешного отражения Красной Армией врага на фронте. Мы, здесь находящиеся и не имеющие возможности принять непосредственное участие в защите нашей Родины, наших матерей, братьев и сестёр, призываем граждан всех народностей, населяющих Советский Союз и здесь проживающих, в ком ещё бьётся русское сердце, забыть свои распри, партийные и классовые разногласия и помнить лишь одно: «Отечество в опасности!».

Объединимся же и мы здесь на чужбине, чтобы оказать хотя бы моральную поддержку тем, кто проливает в данный момент кровь за нашу Родину.

Для этой цели в самом ближайшем будущем будет созвано общее собрание, на которое приглашаем всех, кому дорога наша Страна.

Председатель временного комитета защиты Родины Пётр Пучков, секретари Василий Ложечкин, Владимир Евдокимов (Монтевидео, Уругвай)»[16].

Стоит сказать несколько слов о церковно-иерархической ситуации в США и Америках в целом в 1941 году. Американская митрополия, объявившая о своей временной автономии (попытка объявить автокефалию была признана несвоевременной), Предстоятелем своим американские владыки считали Св. Патриарха Тихона, а затем Патриаршего Местоблюстителя Св. Петра (Полянского)), к 1941 году поддерживала литургическое общение с Русской Православной Церковью Заграницей и юрисдикцией митрополита Евлогия (Георгиевского) в Западной Европе, которая, впрочем, находилась на тот момент на полулегальном положении. Северо-Американскую митрополию последовательно возглавляли Митрополиты Платон (Рождественский) и Феофил (Пашковский, с 1934 года). С 1927-1933 годов русские архиереи в США дистанцировались от Митрополита Сергия (Страгородского), так как не хотели брать на себя политических обязательств, вытекающих из требований, предъявляемых, как полагали владыки, советским правительством устами Митрополита Сергия (Декларация 1927 г. и подписки о недопущении «антисоветских выступлений»). В связи с этим, Заместитель Патриаршего Местоблюстителя назначил в США своего экзарха – Митрополита Вениамина (Федченкова). Кроме того, в жизнь русской/русинской эмиграции вмешивался Фанар – через Епископа Ореста. Была ещё община Архиепископа Адама (Филипповского), титуловавшегося Филадельфийским и Карпаторусским. Этот архиерей, в надежде снискать признание своего статуса со стороны Московской Патриархии, занял, пожалуй, наиболее радикальную позицию в принятии позиции СССР: он перенял советскую символику (некоторые приходы под юрисдикцией Американского округа использовали традиционный бело-сине-красный флаг, который вывешивали и на молебнах в поддержку Красной Армии), отмечал официальные советские праздники.

Однако в целом православные общественные организации и активные священнослужители-оборонцы (такие, как о. Алексий Гугнин и о. Роман Самило), конечно, ориентировались на идеалы славянского единства, унаследованные от дореволюционных времён. Отец Алексий чтил своё казачье происхождение. О.Василий Курдюмов, неоднократно служивший молебны о победе над гитлеровцами, был искренним почитателем Свв. Царственных Страстотерпцев, как и о. Иоанн Чернавин (последний был известен как автор доклада «Фашизм перед судом Христианства» и, в то же самое время, защитник наследия Российской Империи, в частности, против украинских сепаратистов). Кроме того, противники гитлеровского нашествия на Россию, например, из газеты «Свет» (Вилкес-Барре) глубоко почитали Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России [17], и, несомненно, молились ему о приближении Победы над тевтонами.

Американский Митрополичий округ подчёркивал верность Святителю Тихону, поэтому приходилось бороться против некоторого количества раскольнических группировок обновленческого и «мазепинского» происхождения, порой весьма экзотических.

Сильные позиции занимали старые враги Церкви – униаты, в среде которых распространялась ещё с 1910 годов русофобская пропаганда и антиправославная риторика (например, слово «православие» умышленно заменялось в контексте описания жизни приходов Российской Церкви в США на «цареславие», а слово «православный» могли скорее употребить по отношению к католику восточного обряда).

Пресловутая американская демократия давала возможность высказываться и таким образом, и даже в поддержку гитлеровских католических сателлитов – напомню, в июне 1941 года США были нейтральной страной, они всё ещё не участвовали в борьбе против тирании. Поэтому, формально Митрополичий округ был до Перл-Харбора не связан обязательствами о поддержке антигитлеровских сил.

Тем не менее, повинуясь голосу совести, Владыка Феофил принял сторону страждущего русского народа. 6 июля 1941 года по благословению Митрополита были отслужены первые официальные молебны в поддержку страждущего от иноземного нашествия русского народа (самостоятельно служили молебны в некоторых храмах Американского округа с 22 июня). На этих молебнах яблоку было негде упасть.

«В прошлое воскресенье в Скорбященском соборе после литургии состоялось молебствие о русском народе и спасении Родины в виду новой страшной войны… На молебне присутствовало довольно много народа. Службу совершал Архиепископ Тихон[18] в сослужении протоиереев В. Шапошникова и С. Лебедева, священников М. Баранова и И. Метелицкого и протодиакона И. Гвоздева.

После литургии Архиепископ Тихон сказал с присущим ему красноречием слово по текущему моменту, произведшее, очевидно, большое впечатление на молящихся» [19].

Настроения эмиграции прекрасно передаёт приводимая ниже статья. «Родина – мать в огне. Полчища испытанной жестокости гуннов топчут её поля и луга своими сапожищами, сёла и города оглашаются сотнями гибнущих от огня ни в чём не повинных женщин, детей, стариков. Реки русской братской крови льются, к небу несутся вопли о спасении, страна оглашается рыданиями, зарево пожаров стихийно носится по всей нашей многострадальной Родине – России…

«Иззуйте прежде обувь из ног ваших», и только тогда приближайтесь к нашей купине несгораемой – Родине России. Иззуйте обувь вашу греховную и не говорите – мы ещё посмотрим, что нам сказать – сочувствовать или не сочувствовать несчастью России.

Кафары – мнящие себя чистыми, слышите, что говорит Слово Божие: «Иззуйте прежде обувь из ног ваших». В исходили в ней землю в течении более 20 лет в поисках радости и не нашли её. И не найдёте до тех пор, пока будете за пазухой носить камень злобы и мщения в отношении Родины своей.

Нам противен теперешний строй государственный, мы не приняли его и ушли за границу. Но мы не можем выплюнуть любовь к Родине своей, и чем она несчастнее, тем должно быть сильнее и чище наше чувство любви к ней, ибо любовь есть обратная сторона сострадания. А Христос сказал: «Никто не имеет больше той любви, чем тот, кто душу свою положит за други своя». Или вы скажете, что русский народ вам не друг и не брат? Это будет не искренне.

Наш Первосвятитель, сам бывший военный священник времён Великой Войны, лично пережил все ужасы её, он был свидетелем неописуемой красоты души русского солдата – этого исповедника за заветы Христовой Любви. Ему дорога каждая капля русской крови, пролитая за Родину. И он немедленно подвигнулся на исторический призыв к Молитве за спасение Родины – России. Земной поклон ему и глубочайшая благодарность за этот акт патриотический.

Первосвятитель Московский своим подвигом воскресил в сознании русского народа былые времена, когда Церковь звала под своё знамя самоотверженного христианского подвига русский народ.

Воскресают времена Сергия Радонежского, Великого Гермогена.

О, как радуется душа за то, что есть ещё, не иссякло на Родине нашей Пастырское Мужество в Церкви.

На молитву, Русский Народ. На молитву за спасение Родины нашей России. Да поможет Ей Бог мира и любви в её борьбе за сохранение оставленных ей по завету отцов границ своих… Протоиерей Иоанн Чепелев»[20].

Нам удалось обнаружить ещё одно обращение о. Иоанна, с планом объединения эмиграции для помощи Родине. Приводим его, ввиду крайне малой известности. «Моё слово пастыря Церкви Русской к Русским людям в Америке.

Русские люди! Вот уже более полутора месяцев Русская Земля орошается кровью её сынов – русских солдат. Враг не ожидал того единодушия, с каким Россия встретила его подлый вызов. Там, на Родине нашей, весь русский народ, как один человек, стал на защиту Земли отцов наших. Там теперь решается судьба России.

Весь мир содрогнулся от удивления перед сказочным богатырством Русской Армии, зубами, что называется, защищающей каждый клочок Русской Земли.

Церковь Русская, всегда и неизменно делившая со своим народом его горе, устами старца – Митрополита Сергия благословила русский народ на борьбу с врагом.

Наш Первосвятитель Митрополит Феофил призвал Американскую Православную Русь к молитве за Родину – Россию.

Очередь за русским народом, проживающим в Америке. На нём лежит ответственность перед будущим России. Русские в Америке должны немедля мобилизовать все свои силы и возможности, и прежде всего свою волю. Для того дела, которое предстоит сделать Американской Руси, нам необходимо иметь сто процентов единодушия и единомыслия. Поэтому надо заранее сказать: с нами только те русские люди, которые убедились, что дело идёт о том, быть России или не быть.

Все, кто колеблется, кто не верит в Россию, кто проповедует злую мысль о том, будто бы немцы пошли на Россию войной лишь для того, чтобы уничтожить коммунизм, а не для того, чтобы расчленить и уничтожить Россию, - все эти люди нам не нужны. Нам нужна жертвенность. Только жертвенность. Чем Американская Русь может выразить свою жертвенность в это ответственное время? Здесь я буду говорить языком воли.

Все русские люди, проживающие в Америке, и готовые на самопожертвование для России, обязаны дать свой однодневный заработок в фонд помощи России в войне с немцами. Как это сделать?

1. У нас в Америке есть 7 больших Обществ Взаимопомощи. Эти общества объединяют около двухсот тысяч русского народа. У них есть выработанная система сборов для своих членов. Вот эти общества:

1). Православное Общество Взаимопомощи;

2). Общество Русских Братств;

3). Православное Соединение;

4). Общество «Любовь»;

5). РООВА;

6). РНзОВ («Русское независимое общество взаимопомощи»);

7). Громадное Общество, объединяющее русских униатов, так называемое Соединение.

Эти общества объединяют около двухсот тысяч русского народа и обладают капиталами в десятки миллионов. У них есть давно отработанная система сборов обложений. Помню, когда Православное Общество Взаимопомощи, что в Вилкес-Барре, выдавало субсидии на постройку новых храмов, дело обстояло просто: в готовый бланк ежемесячных раскладок по Братствам вносилась причитающаяся с каждого Братства сумма на постройку того или другого храма. Эти раскладки получались на местах, и каждый член Братства вносил причитавшуюся с него по раскладочному листу сумму. Все эти суммы высылались в Центральное Управление Общества, которое от себя уже переводило эти суммы либо непосредственно приходу, либо через Епархиальное Управление.

Что должно сделать в настоящее время.

Созвать конгресс из представителей всех поименованных обществ. Этот конгресс должен иметь право делать обязательные для всех обществ распоряжения, связанные с прямой целию оказания материальной помощи России…

Конгресс принимает постановление об обязательном самообложении всех членов представляемых им Обществ в размере однодневного заработка. Конгресс избирает из своей среды специальных лиц для контроля за способом израсходования собранных чрез Общества сумм.

2. На Американской Руси существуют клубы – а) объединяющие американских граждан русского происхождения и б) объединяющие нашу русскую молодёжь.

Эти клубы являются громадным моральным фактором в жизни русских людей в Америке. Они должны созвать Конвенции по своей линии. Инициатива должна принадлежать в этом вопросе Федерации Клубов Русской Молодёжи.

В задачи этих объединений русского народа, кроме сборов денег, должно входить ознакомление американского народа с историческою ролью России, расположенной на грани двух миров – языческого на востоке и неоязыческого на Западе, как хранительницы в прошлом основ правого порядка, христианской государственности и возможностей культурной работы народов Европы. Конференция этих объединений русского народа делегирует своих представителей в группу лиц, уполномоченных конференцией Обществ Взаимопомощи для консолидации работ…

Моление о спасении России есть самодовлеющее событие в Церкви. Наш Владыка Митрополит особо подчеркнул это в своём распоряжении о совершении молебных пений о спасении России.

Горе имеим сердца, дорогие отцы и братия. Исторически русский священник засвидетельствовал преданность своему народу…

Встрепенись, Русь Американская. Подымайся, как один человек, на защиту Родины – России… Нашу Родину-Мать варвары-немцы хотят уничтожить. Это непреложная правда… Помни. Ни одной капли своей немецкой крови не прольёт немецкий народ за спасение России. Он был, есть и будет непримиримым врагом нашей Родины… Итак, за дело с Богом. Помните, русские люди, Родина–Мать ждёт от нас помощи»[21]. Нельзя сказать, чтобы это был голос вопиющего в пустыне. Эмигрантские организации образовали не один, а несколько центров объединения усилий, и эти центры сотрудничали с «зонтичной» структурой, отвечавшей за гуманитарные контакты с СССР – «Русским военным фондом» (Russian War Relief, РУР).

Следует подчеркнуть, что граждане СССР уже в первые месяцы войны знали о движении в поддержку Красной Армии среди русских эмигрантов и зарубежных славян. Знали, конечно, и мои земляки, воронежцы. Вот доказательство: «Как сообщает газета «Русский голос», в Детройте состоялся митинг проживающих там сербов. Участники митинга приняли на имя Сталина приветствие, в котором они заявляют: «Проживающие в Америке сербы горячо приветствуют вас, Красную Армию и весь советский народ. Мы будем бороться вместе с вами до полной победы. Мы решили послать в Советский Союз полевой лазарет и 3000 долларов в фонд помощи СССР. Красная Армия героически защищает интересы свободолюбивых народов всего мира». По сообщению газеты «Новое русское слово», знаменитый композитор и пианист Рахманинов внёс в фонд оказания медицинской помощи Советскому Союзу три тысячи фунтов стерлингов» (из воронежской областной газеты «Коммуна»)[22].

Алексей Александрович Поповкин, научный сотрудник МКУК «Лискинский историко-краеведческий музей», кандидат исторических наук

День Св. Равноапостольного Князя Владимира, 15 (28) июля 2025 г.

Продолжение следует.

Примечания:

1. Сталин И. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (письмо членам Политбюро ЦК ВКП (б)) // Коммуна, 3 июня 1941 г.

Возможно, Сталин использовал приём «найденной рукописи», датируя важнейший идеологический документ, позволивший начать «русский ренессанс» в годы Великой Отечественной, 1934 годом, хотя именно в этом году начался постепенный отход от классической марксистской русофобии «школы Покровского», в школы был возвращён курс истории родной страны и т.д. Так что для нас не столь важно, когда он появился из-под пера «отца народов». Главное, что Сталин успел его обнародовать до того, как бомбы начали падать на русские города. Процитируем главный вывод. «Если, наконец, русский царизм представляет последний оплот общеевропейской реакции, – то не ясно ли, что война буржуазной Германии с царской Россией является не империалистической, не грабительской, не антинародной войной, а войной освободительной, или почти что освободительной? Едва ли можно сомневаться, что подобный ход мыслей должен был облегчить грехопадение германской социал-демократии 4 августа 1914 года, когда она решила голосовать за военные кредиты и провозгласила лозунг защиты буржуазного отечества от царской России, от «русского варварства» и т.п… Стоит ли после всего сказанного печатать статью Энгельса в нашем боевом органе, в «Большевике», как статью руководящую, или во всяком случае глубоко поучительную, ибо ясно, что напечатать её в «Большевике» – значит дать ей молчаливо такую именно рекомендацию? Я думаю, что не стоит».

Прагматичный Сталин понял, что в условиях нарастания русофобии в Европе в ходе победного шествия фашизма и нацизма (если статья действительно писалась в 1934 году, то мирного, если в 1941 году – то уже военного) по Европе статья, направленная на оправдание войны Европы против России, будет, во-первых, саморазоблачением русофобской сущности марксизма и стимулом для деморализации населения СССР, вынужденного обороняться от немецкого нашествия (в более или менее скором будущем), а во-вторых, поводом для троцкистов и иных антисталинских леваков начать пораженческую кампанию на пользу ведомства доктора Геббельса (что и так произошло при участии бывшего председателя коммунистической фракции в Рейхстаге, а затем – сотрудника Министерства пропаганды Торглера). У Сталина хватило мужества признать неправоту Энгельса – и это дало многие благие плоды. Плотина, разделявшая пространство идей СССР от пространства идей эмиграции, к 22 июня 1941 года дала течь уже в нескольких местах. В 1942 году СССР и оборонческая эмиграция почти синхронно праздновали годовщину победы Св. Александра Невского… Жаль, что не хватило мужества разрушить это средостение полностью. Итог плачевен – стоило Горбачёву дотронуться до саркофага, куда была замурована идеология СССР, как он стремительно стал превращаться в пыль. А самое страшное – вдруг выяснилось, что народы СССР больше ничто не скрепляет. Единого самосознания граждан СССР к 1991 году просто не было, житель Риги не дорожил единством с Ереваном, а житель Рязани – единством с Ташкентом. И Киев больше не был «матерью городов русских», а лишь столицей УССР. Такова была цена, заплаченная за отказ интегрировать эмигрантскую идею «Единой и Неделимой» в советский идеологический арсенал. С течением времени цена ещё возросла. Теперь это цена крови, пролитой и всё ещё проливаемой за освобождение русской (в имперском, а не только этническом смысле) Новороссии.

2. Афанасий Васильевич Васильев (некролог) // Двуглавый орел, 1929, №29, 17 (30) июня. С. 1415. Авторы некролога подчёркивают, что Васильев работал до конца своих дней, защите славянской идее он посвятил всю жизнь, выйдя на общероссийское поприще, как деятель Славянских комитетов во времена Балканского кризиса 1875 года и последовавших войн Сербии и Черногории, а затем и России против Османской империи. За пять дней до кончины он председательствовал на заседании созданной им неославянофильской организации.

3. Славянское меньшинство в Италии. Впечатления голландской писательницы // Россия и славянство. 15 марта 1930 г.

4. Челищев А. Над братской могилой // Новая заря (Сан-Франциско), 16 апреля 1941 г.

5. Константинов П. Грядущее // Новая заря (Сан-Франциско), 20 апреля 1941 г.

6. Щетинин С. Братский привет нашей авиации. По ситрадио. Асинсион, 10 июля 1941 г… // Русский в Аргентине, 26 июля 1941 года.

7. Борзова С. 17-е июля // Новое русское слово, 17 июля 1942 г.

8. Пыза А., прот. К юбилею протоиерея И. Чепелева // Русско-Американский Православный вестник. 1938. Май. С. 75-76.

9. Тихон (Беллавин), свт. Отчёт о состоянии Алеутской епархии за 1905 год. Публ. А. Ефимова, П. Грюнберга // Богословский сборник ПСТГУ. Вып. VI. К 75-летию кончины святого Патриарха Тихона. М., 2000. С. 194-195.

10. Обзор печати // Русская жизнь, 18 июля 1941 г.

11. Обзор печати // Русская жизнь, 1 августа 1941 г.

12. Адорин Б. Выставка славянской печати // Вестник (Торонто), 28 июля 1943 г.

13. Попов А., прот. Из истории Православной Церкви в Америке // Русско-Американский Православный вестник. 1973. Март. С. 213-214.

14. Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М. 1994. С. 379

15. Великая Княгиня Мария Павловна заявила: «Россия сыграет главную роль» // Русский в Аргентине, 27 июня 1942 года.

16. Пучков П., Ложечкин В., Евдокимов В. Отечество в опасности! // Русский в Аргентине, 5 июля 1941 г.

17. В нашем распоряжении имеется единственный доступный полноценный номер «Света», в электронной копии, и там с благоговением упоминается Св. Тихон: Антоний (Репелла), Наша духовная литература в Америке // Свет, 22 октября(4 ноября) 1937 года; в том же номере князь А.А. Кропоткин приравнивает Патриарха Тихона к пострадавшим за Веру Христову в статье «Сущность Православия». В годы Великой Отечественной и Второй мировой войны действовала Пастырская школа имени Святейшего Патриарха Тихона (Беллавин И., прот. От Пастырской Школы имени Святейшего Патриарха Тихона // Новое русское слово, 26 мая 1943 г.

18. Тихон (Троицкий), годы жизни 1883-1963. Примечательно, что он представлял в управлении Американского митрополичьего округа Русскую Православную Церковь Заграницей. Так что все ветви Русской Церкви имели молитвенников о Победе над «новыми тевтонами».

19. Лучше поздно, чем никогда (К молебствию в Скорбященском Соборе) // Русская жизнь, 11 июля 1941 г.

20. Чепелев И., прот. Купина несгораемая // Новое русское слово, 7 июля 1941 г.

21. Чепелев И., прот. Спасайте Родину – Россию // Русское обозрение (Чикаго), 16 августа 1941 г.

22. Движение солидарности с СССР в США // Коммуна (Воронеж), 16 ноября 1941 г.

2.

1.