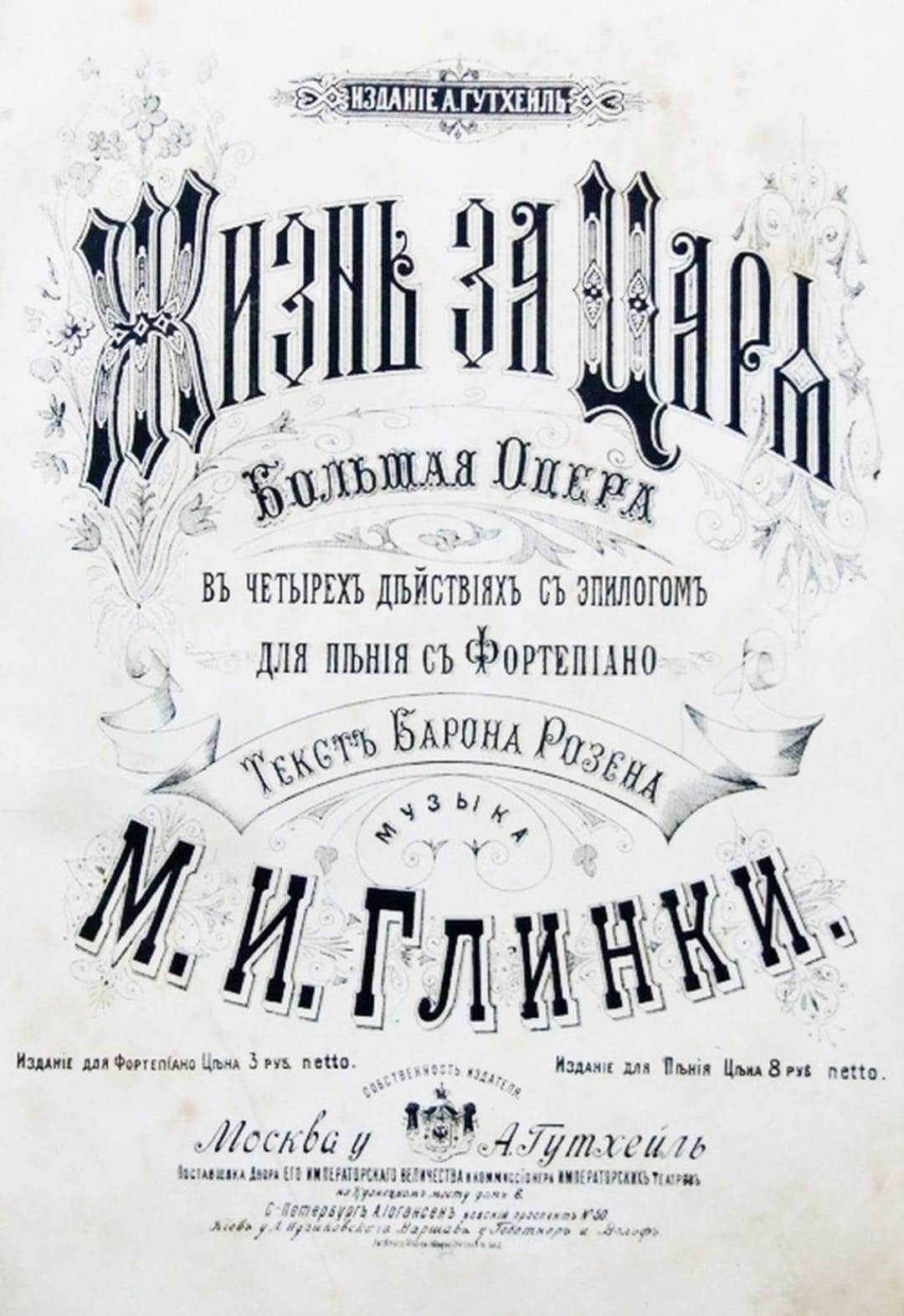

Имя барона Егора Фёдоровича Розена известно сейчас благодаря бессмертному произведению русской классической музыки, не оставляющему равнодушным ни одного человека, любящего и ценящего историю своей страны, – либретто к опере «Жизнь за Царя», музыку к которой создал великий композитор Михаил Иванович Глинка.

Но творчество барона Розена не было ограничено одним только этим знаменитым произведением. Он создал множество литературных трудов, был известен в области прозы, поэзии и драматургии. Будучи ценимым Государем Императором Николаем I, оставаясь под покровительством будущего Императора Александра II, а также другом Александра Сергеевича Пушкина, барон Розен имел множество недоброжелателей, резко отзывавшихся о нём и принижавших его достоинства в печати и личных воспоминаниях.

Сведения из его биографии, как и множество произведений, в большинстве своём рассеяны в дореволюционных периодических изданиях. Только теперь они стали доступны для всех, кто может использовать Интернет и современные устройства, позволяющие взглянуть в прошлое.

В 1952 году вышел фильм Григория Александрова, посвящённый Михаилу Ивановичу Глинке. В связи с идеологической направленностью фильма Егор Фёдорович Розен был изображен в нём карикатурно.

Современники о Е.Ф. Розене. Стоит обратиться к воспоминаниям современников и дореволюционным изданиям, чтобы как можно подробнее раскрыть образ настоящего барона Розена.

Читая «Записки» Михаила Ивановича Глинки, можно встретить не только историю создания его великой оперы, но и первое упоминание его о бароне Розене:

«Жуковский искренно одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в ней много оригинального, характерно-русского. Жуковский хотел сам писать слова...

Занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона Розена, усердного литератора из немцев, бывшего тогда секретарем Е. И. В. Государя Цесаревича.

Мое воображение предупредило однако ж прилежного немца; как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке – польскую…

Ему надлежало подделывать слова под музыку, требовавшую иногда самых странных размеров. Барон Розен был на это молодец: закажешь, бывало, столько-то стихов, такого-то размера, 2-х, 3-х-сложного и даже небывалого – ему всё равно; придешь через день, уж и готово. Жуковский и другие в насмешку говорили, что у Розена по карманам были разложены вперед заготовленные стихи, и мне стоило сказать – какого сорта, т.е. размера, мне нужно и сколько стихов, он вынимал столько каждого сорта, сколько следовало, и каждый сорт из особенного кармана...

Когда же размер и мысль не подходили к музыке и согласовались с ходом драмы, тогда являлось в моём пиите необыкновенное упрямство. Он каждый свой стих защищал с стоическим геройством. Но тщетно бился я с упорным бароном; убедить его в справедливости моего замечания возможности не было, он много говорил с жаром, причем тощее и бледное лицо его мало-помалу вспыхивало ярким румянцем. Прение наше окончил он следующим образом: "Ви не понимает, это сама лучший поэзия"».

Михаил Иванович раскрыл образ барона Розена не в лучшем свете, и этот эпизод истории ещё много раз повторяли все, кто знал Егора Федоровича лично, но по-своему, в зависимости от личного к нему отношения.

В 1876 году вышла книга Барона Андрея Евгеньевича Розена, родственника писателя, под названием «Очерк фамильной истории Баронов Фон Розен», содержащая в себе биографические данные с 992 по 1876 год.

Автор сообщал о своем древнем роде: «Розены сражались под знаменами датскими, польскими, шведскими, русскими, французскими. Они распространяли христианскую веру, охраняли церковь, дрались за честь, исправляли коронные и общественные должности, стерегли интересы своих государей и страны своей, и где долг повелевал, там охотно жертвовали собственным достоянием и жизнию».

Отдельной главой шло повествование о службе представителей рода Розен Государям Российским:

«В русскую службу Розены в начале XV века: Николай Розен служил в княжении Василия II Васильевича Темного, и сына его Иоанна III Васильевича Великого. – Рейнгольт Розен в 1547служил при царе Иоанне IV Грозном. – Георгий Розен справлял различные должности при Петре Великом, особенно по делам с Австрией.

Со времени присоединения балтийских окраин в России увеличилось число служащих в России баронов Розен, а в царствование Екатерины Великой встречаем их православными потомками от смешанных браков отцов с девицами греко-российского вероисповедания.

При Александре I почти в каждом полку и в каждой артиллерийской бригаде можно было встретить Розена. По окончании войны 1812, 13, 14, было в русской армии семь Розенов в генеральском чине; все они отличались храбростью и бескорыстием; достоинства эти были признаны всеми начальниками, товарищами и подчиненными».

Далее автор отметил отличительные черты во внешности своих предков:

«Розены имеют особенный свой тип, как в физиономии, так и в характере. Наружный вид их описывал генерал барон Владимир Иванович Лёвенштерн, партизан 1812 года, по-своему, по-кавалерийски: – "почти все Розены сухощавы, всегда хвост трубой, а голову задирают вверх" – Я никогда не встречал между ними тучного толстяка».

Среди множества имен барон Егор Федорович Розен был выделен отношением к ветви Ликгольм и был третьим сыном барона Федора Розена (Фридриха Готтлиба), наследственного владельца Ликгольма, родившегося в 1771 году. С 1819 по 1834 год Егор Федорович служил в гусарском полку.

В упомянутой книге говорится: «По болезни вышел в отставку майором с мундиром. По Величайшему повелению от 20 августа 1835 (ст.ст.) назначен в секретари к Государю Цесаревичу, сопутствовал Его Императорское Высочество в путешествии 1838 и 1839; но по совершенно расстроенному здоровью должен был оставить свою должность и был переименован в надворные советники».

Егор Федорович оставил о себе автобиографическое повествование, которое Андрей Евгеньевич включил в свою книгу:

«Я родился и воспитывался в Эстляндской губернии. Рано пробудилась во мне страсть к поэзии. Моими первыми любимейшими поэтами были Вергилий и Гораций; они жили со мною на берегах Дона и Волги, когда я начал служить в гусарах, а я гостил у них в пустоши Сабинской виллы или на берегу Неаполитанского залива. В былое время, в училищах наших остзейских (Прибалтийских) губерний, очень слабо учили русскому языку. На службе можно скоро научиться языку до известной степени. Довольно успешно мог я обучать гусар в манеже».

Далее он рассказывал о своем отношении ко всему русскому, национальному, что впоследствии помогло ему сочинять произведения, в основу которых была положена русская история:

«Быв совершенно отлучен от немецкого духа и от немецкой жизни, и в таком возрасте, когда сердце стремится вдаль, в образованный мир, я должен был довольствоваться русскою национальностью. Первые мои любовные излияния должны были выражаться на русском языке. Часто приходилось мне с гусарами стоять в степной деревне, в ста верстах от полкового штаба, идиллически принимать участие в играх деревенской молодежи, слушать старинные сказки от краснобаев, веселые и унылые песни парней и девушек, одним словом – участвовать во всех отношениях народной жизни, и я неприметным образом всею душою обжился с духом национальным. Могу сказать положительно – моё суждение будет беспристрастно – что в действительной жизни моей я ничего не встретил привлекательнее русской народной жизни, как мы находим её вдали от столбовой дороги, в природном состоянии».

Далее в повествовании речь шла о первых его публикациях:

«Через семь лет учения послал я первые мои опыты на русском языке Н.А. Полевому, для напечатания в журнале "Московский телеграф". Мне уже не нужно было переводить мои мысли с немецкого языка, я прямо мыслил на русском, когда писал мои драмы: – "Россия и Баторий" – "Осада Пскова" – "Басманов" – Эти произведения имеют такие народные оттенки и окраски, что я сам не отважился бы перевести их на немецкий язык. Если в названных драмах господствует русский элемент, то в лирических стихотворениях моих, писанных для моего альманаха "Альциона", преобладает элемент немецкий. Но в трагедии моей "Дочь Иоанна III" уравновешены между собою оба элемента».

Андрей Евгеньевич закончил повествование о своем родственнике словами: «Последние годы своей жизни барон Егор Федорович Розен провел на Петербургской стороне в болезни, в уединении и забвении».

О бароне Розене существуют воспоминания и других его современников. Ещё раз подчеркну, что отличаются они личным к нему отношением.

Авдотья Панаева, в доме которой проходили спевки и репетиции оперы «Жизнь за Царя», вспоминала об участии в них барона Розена и Михаила Глинки:

«Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен – тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение».

Так как премьера оперы состоялась 27 ноября по старому стилю, то это воспоминание могло относиться к 1836 году.

Её супруг Иван Панаев в своих «Литературных воспоминаниях», вышедших в 1876 году, в свою очередь, изобразил не только барона Розена, но и других литераторов того времени не в самом лучшем свете, тем возвышая собственную персону. Он описал их поведение на обеде, посвященном открытию новой типографии:

«Барон Розен, еле державшийся на ногах, расхаживал по зале, кричал, что он создаст настоящую русскую драму, что "Ифигению" Гёте может перевести один Жуковский под его руководством, натыкался на всех, обнимался и даже плакал.

Между тем смеркалось, и залу осветили двумя или тремя плохо горевшими лампами.

Пьяные тени шатались и бродили в этом чаду, освещенные тусклым и красноватым светом ламп, крича, болтая всякий вздор и натыкаясь друг на друга. Полевого и Кукольника начали качать, каким-то образом даже Розен очутился потом в объятиях Кукольника. Кукольник кричал:

- Ты немец, но талантливый немец: в твоей "Осаде Пскова" есть дивные места. Ну, братцы, выпьемте за здоровье Розена!

Воейков начал обнимать Кукольника и Розена и говорил, что он счастлив, что на его празднике совершилось примирение двух наших первых драматических писателей. Кукольник провозгласил в десятый раз тост за процветание новой типографии.

Литературная оргия окончилась пляской. Полевой и Кукольник пустились в присядку.

Через несколько дней после этого Степанов принес к Краевскому отличный карикатурный рисунок, на первом плане которого были Полевой и Кукольник, охватывающие присядку».

Ныне забытый музыкант Юрий Арнольд вспоминал о бароне Розене более сочувственно:

«Либреттист оперы "Жизнь за Царя", к сожалению и не совсем справедливо, ныне только и известен ещё в таковом качестве. Между тем, однако же, барон Розен в 30-х годах считался очень уважаемым русским драматургом, и в тогдашнем репертуаре как Петербургской, так и Московской драматической сцены значились несколько его трагедий, напр., "Дочь Иоанна III-го". Розен во всех отношениях был замечательная личность, в русской литературе во всяком случае оригинальное явление, а от природы, неотрицаемо, истый поэт (как выражаются немцы) "von Gottes Gnaden", т.е. по Божьей милости, поэт от рождения. Уроженец Эстляндской губернии, остзейский барон, он пользовался домашним, видимо, классическим и к тому же весьма солидным воспитанием. Он значительно владел латинским языком (даже писывал на стихи на оном) и мог справиться с древнегреческими авторами; он имел глубоко-основательные познания в истории, в этнографии и в науке о древностях и был знаком с философскими учениями не только древнего мира, но и более новых и новейших эпох. А что касалось начитанности его в сфере европейской литературы, в особенности немецкой и русской, то она была изумительна, как и память его: он любил цитировать отборные места из лучших писателей и крайне редко ошибался. Был у него один, впрочем, недостаток: на каком бы языке он ни читал или говорил, даже на немецком, слышно было, что он остзеец, да именно: Эстляндской губернии».

Далее Юрий Арнольд повествовал о долгом самообучении барона Розена русскому языку, литературе и истории России:

«Вот он и выписывает себе сочинения Жуковского и Пушкина, да грамматики Востокова и Греча, и обрекает себя на затворническую жизнь: долбить безустанно правила русского языка и изучать поэтов, анализируя их творения, и перекладывая их письменно на прозу своими же словами. Покончив с Жуковским, он принялся за "Илиаду" Гнедича, за "Душеньку" Богдановича, за трагедии Озерова, за историю Карамзина. А потом, чтобы добраться до корня русской литературы, он перешел к всё более старинным писателям: Фон-Визину, Державину, Сумарокову, Ломоносову, даже к Кантемиру.

Через полтора ли года, или через два он послал Жуковскому несколько стихотворений, которые Василию Андреевичу так понравились, что он их отрекомендовал какому-то из редакторов появившихся в 20-тых годах довольно многочисленных поэтических альбомов и альманахов. Позже Розен выступил на поприще также и сценической поэзии. Когда Глинка задумал создать коренную русскую оперу, то Жуковский, указав ему на сюжет, хотя и составил сценарий, и даже написал слова для Вани в эпилоге ("ах, не мне бедному"), по множеству других занятий, увидел себя вынужденным отказаться от писания либретто. Тогда маститый наш поэт рекомендовал Глинке барона Розена, как стихотворца, преимущественно подходящего к подобному роду сотрудничества. И действительно, я не помню никого из числа тогдашних, в Петербурге живших поэтов, который мог бы сравниться с Розеном в огромном терпении прежде всего, а затем в способности писать под строгую мерку и в указанной рамке – стихи предписанного содержания. Кроме того, требовалось, буде, ради музыки, окажется нужным, где убавить один, либо два стишка, а где и добавить столько же; а в ином месте и заменить одно, другое слово именно вот таким-то словом, то это учинить бы так, чтобы от этих изменений смысл сцены ни малейше не пострадал. Розен показал мне порядочную пачку записок, которые содержали сказанных родов требования. На Розена нападали, и ещё поныне нападают за стихи под музыку оперы "Жизнь за Царя", за стихи, писанные под гнетом весьма затруднительных условий...

Когда я познакомился с бароном Розеном, ему было уже лет за сорок. Он состоял тогда частным секретарем при Великом Князе-Цесаревиче Александре Николаевиче, и жил в доме на конце Лиговки, неподалеку от Кавалергардских казарм. В конце 40-вых годов он вышел в отставку, купил себе небольшую дачу близ сада графа Кушелева-Безбородки и, переселившись туда, женился на своей экономке, с которой он уже прижил двух сыновей. С тех пор он никуда более не выезжал, а вел затворническую жизнь, вполне посвятивши себя каким-то лингвистическим исследованиям. Раза два или три ещё я и там его посещал. Умер же он после 1858 года, когда меня в Петербурге уже не было».

Воспоминания Юрия Арнольда были изданы тремя выпусками с 1892 по 1893 год.

Сборник исторических статей и материалов «Памятники новой русской истории», издаваемый В. Кашперовым, во 2-м томе, вышедшем в 1872 году, также содержал отражение образа барона Розена. Автор под псевдонимом «Петербургский сторожила» (Владимир Петрович Бурнашев) представил Егора Федоровича в карикатурном виде, одновременно показывая и собственных современников. Действие происходило на встрече, происходившей «На четвергах» у знаменитого издателя Н. Греча.

«Лифляндский барон Федор (Так в тексте первоисточника. – Авт.) Федорович Розен, ротмистр какого-то армейского гусарского полка и старший адъютант инспекторского департамента, был добрый и честный человек, благородный, услужливый, но фантастик, нервозный и капризный, иногда как светская дамочка».

На встречах присутствовал обычно и издатель Ф.Булгарин. В печати он отзывался о творчестве Розена отрицательно.

В упомянутой книге говорится: «Вот, что мне не раз случалось слышать из отзывов Розена о Булгарине: "Пожалуйста, скажите этому вашему Булгарину, что я при первой встрече сломаю стул об его голову". "Только, пожалуйста, не одним из моих стульев, любезнейший барон", подхватывал забавник Греч; "я только что обзавелся новой мебелью"».

Но его недовольство оставалось обычно только на словах. Издатели и авторы тесно сотрудничали, и в свет выходили новые номера журнала «Сын Отечества».

Князь Петр Андреевич Вяземский 23 декабря 1833 года в личном письме И.И. Дмитриеву упомянул барона Розена в рамках темы отечественной литературы:

«Государь был очень доволен трагедиею барона Розена "Россия и Баторий". Желая видеть её на сцене, требовал он некоторых перемен, и Розен уже перекроил трагедию свою на новый лад. Вот что значит немецкое трудолюбие! Впрочем, в Розене точно замечательное дарование».

В журнале «Русский архив» за 1883 год был опубликован ряд писем Василия Андреевича Жуковского к Государю Императору Александру II «в бытность Его Наследником Цесаревичем».

Письмо, датированное началом 1840 года, стало судьбоносным для барона Розена. Жуковский, заботясь о дальнейшей жизни Егора Федоровича, писал:

«Барон Розен получил свою отставку; всего на все у него теперь только 400 рублей годового пенсиона. Этого достаточно только для того, чтобы в первую треть года не умереть с голоду. Прошу Вас не оставить Розена. Если Вы сохраните ему то, что было ему от Вас определено сверх того жалования, которое он получал на своем месте, то для Вас большой траты не будет; а у него будет верный, хотя, впрочем, весьма скудный, кусок хлеба».

И в следующем письме к Цесаревичу Жуковский благодарит его за оказанную помощь: «За Розена целую Вашу благодетельную руку; Вы меня очень этим порадовали, и Вам самим хорошо быть благотворителем своих приближенных».

Жуковский много лет являлся воспитателем Цесаревича и один из немногих имел возможность лично обращаться к нему. Василий Андреевич также являлся автором сюжета знаменитой оперы «Жизнь за Царя», музыку которой написал великий композитор Михаил Иванович Глинка.

Через 18 лет после премьеры оперы «Жизнь за Царя» имя создателя её либретто было забыто. Оно нигде не упоминалось. При этом автором оставался барон Розен, даже после того, как дирекция Императорских театров приобрела текст за 1500 руб. ассигнациями.

В 1854 году газета «Северная пчела» в номере 185 опубликовала статью музыкального критика Феофила Матвеевича Толстого под псевдонимом «Ростислав». В ней автор делал разбор оперы «Жизнь за Царя». Касательно текста оперы он приписывал авторство самому Глинке, как и выбор сюжета всей оперы. Сюжет, как известно, создал Василий Жуковский, а либретто написал барон Розен.

Ростислав рассуждал о тексте, хваля Глинку за то, что его не «уговорили бы заставить Сусанина выражаться по-мужицки и говорить: таперича, этнаго, мужик-от-экой ражий, и прочие милые выражения, восхищающие господ реалистов в новейших повестях и драмах, но которые, переложенные на музыкальный язык, вышли бы ещё несноснее и отвратительнее».

После выхода этой статьи автор либретто отправил публичный ответ в ту же газету. Она вышла в 197-м номере в том же году. Статья называлась «О странном похищении авторства». Приводя ту же фразу Ростислава, Розен писал:

«Каждое слово текста, как драмы, принадлежит исключительно мне – Барону Розену…

Его, вероятно, не было в Петербурге во время появления этой оперы. Несколько тысяч экземпляров напечатанного текста разошлись в немного дней. Без сомнения, Ростислав не видал этого с моим именем напечатанного текста».

Про создание сюжета Розен тоже упомянул, рассказывая историю, как лично Жуковский указал на Розена в помощь Михаилу Глинке:

«Не Глинка и не я избрал этот сюжет, а незабвенный В.А. Жуковский задал эту тему молодому музыканту, пожелавшему испытать свои силы в сочинении оперы. Жуковский из всех живших тогда поэтов избрал именно меня, как человека, который, по терпению и другим свойствам, один в состоянии совершать этот труд достойным образом. Глинка сам сознавался, что неспособен возвышать свою грациозную лирическую музыку до поэзии драматической. Отсюда можно было предвидеть тысячу между поэтом и композитором столкновений, которые действительно и произошли».

Далее барон Розен в подтверждение положительных свойств своего писательского таланта приводил слова Александра Сергеевича Пушкина, с которым был близко знаком:

«Если бы вы не написали уже кое-чего, то я подумал бы: вы избраны судьбой, вы родились на свет лишь для того, чтоб быть произвольным мучеником этой оперы!»

Вспоминая совместную работу над оперой, барон Розен сравнивал труд поэта с супружеской жизнью. Так же, как Глинка в своих «Записках» вспоминал о бароне Розене с насмешкой и неприязнью, так и барон Розен отзывался о Глинке со своей стороны высокомерно: «Бывало иногда разногласие из-за метров: давай ему метр короче воробьиного носа! Даже и в этом я ему однажды угодил».

Исправляя цитату Ростислава, который ориентировался по партитуре, Розен представил читателям оригинальный вариант текста начала оперы – «хор, дышащий мужеством и самоотвержением Русским, в прообразование судьбы Сусанина, и потому истинное драматическое начало пьесы»:

«В бурю, в грозу

Сокол по небу

Держит молодецкий путь...

В бурю, на Руси

Добрый молодец

Песню Русскую ведет:

"Страха не страшусь,

Смерти не боюсь,

Лягу за Царя, за Русь!

Мир в земле сырой!

Часть в семье родной!

Слава мне в Руси святой!"»

Много лет подряд после этой статьи про Розена как об авторе либретто «Жизни за Царя» почти не вспоминали.

Титульный лист оперы. 1885. Источник

Только в 1900 году газета «Новое время» открыла имя барона Розена заново. 16 декабря отмечалось столетие со дня его рождения, и автор статьи «Музыкальные наброски» М. Иванов как будто подвёл черту всему опубликованному о бароне Розене ранее:

«Барон Георгий Фёдорович заслуживает гораздо большего внимания, чем обыкновенно отводится ему».

Автор объединил все ранее опубликованные материалы и отразил собственный взгляд на личность Розена беспристрастно:

«В своё время он был хороший драматург, которого очень ценили Пушкин и его кружок.

Кто хорошо знал лично барона Розена, относился к нему иначе, чем Глинка, – напротив, с уважением к его личности и его литературным способностям. Недаром он пользовался уважением у Жуковского, при посредстве которого получил место секретаря у наследника престола и сопровождал его в путешествиях».

Автор сообщил новые подробности о создании оперы «Жизнь за Царя» после разговора с дочерью Егора Фёдоровича.

«О сотрудничестве его с Глинкою в семье мало помнят, кроме того, что Глинка часто приезжал к Розену (Бассейная, 56) и по часам совещался с ним, причём оба – композитор и либреттист – распевали вместе, наводя уныние на родных Розена, пока ещё не знавших, чем может разрешиться эта подготовительная работа. Глинка неизбежно являлся при этом со скрипкою, на которой играл свою музыку. По словам родных покойного барона Г.Ф. Розена, мысль вообще о русской опере «в народном духе» существовала и у самого Императора Николая I, который в разговоре по этому поводу с Жуковским указал между прочим именно на Розена, как на человека, который мог бы выполнить подобное дело. «Он хотя и немец, – сказал император, – но хорошо владеет русским языком; ему довериться можно». Вот почему, – по словам семьи барона, – Жуковский и предложил именно Розена, а никого другого Глинке в сотрудники».

После премьеры оперы в 1836 году Император Николай I наградил Егора Фёдоровича перстнем «в 3 тысячи ассигнациями, и его вызывали в театр на сцену вместе с Глинкою».

Позже, в 1901 году, в той же газете «Новое время» появилась ещё одна статья, являющаяся продолжением статьи М. Иванова. Называлась она «Забытый писатель».

Автор статьи, подписавшийся «М-е», сообщал, что в руки ему попались «рукописные сочинения, оставшиеся после покойного Георгия Фёдоровича Розена».

Рассматривая рукописи, автор находил в них различные достоинства и, вернувшись к эпизоду из «Записок» Глинки, отмечал, что Розен «не заслужил той презрительной клички «пиита», которою наградил его Глинка».

Далее в защиту личности Егора Фёдоровича он добавлял:

«Редкое явление в нашей литературе этот чистокровный остзейский барон, получивший тщательное немецкое и классическое образование, под влиянием русской жизни и обстановки сделавшийся не только русским человеком, но и писателем. Император Николай I назначил его секретарём к Наследнику престола, знал, что делал, и ценил не только прекрасный русский язык Розена, но и весь русский душевный склад».

Автор подчеркивал дружеские отношения Егора Фёдоровича с Александром Пушкиным:

«Пушкин ценил Розена, и последний платил ему глубокою симпатиею и уважением. В бумагах Розена осталось стихотворение А.Пушкину, написанное для дня рождения последнего (26 мая) в 1831 г.

Вспоминая о весне, когда родился творец "Онегина", Розен говорит:

Есть празднество отрадное для света:

Как торжество, как лучший день весны,

Мы празднуем рождение поэта,

Чьею жизнею мы все оживлены!

Сей день богам в хвалу и честь мы ставим –

Так Гения сошествие мы славим!»

Полными достоинств находил автор такие произведения Розена, как «Царевич», «Петр Басманов», «Баторий», «Галимор», «Князья Курбские» и «Дочь Иоанна III».

Имея на руках первоначальный рукописный вариант либретто оперы «Жизнь за Царя», автор находил текст схожим с печатным экземпляром, «за исключением нескольких слов»:

«К этой сцене (3-го действия) сохранился листок с требованиями Глинки (отчасти на французском языке) необходимого ему размера целиком для всего номера и тут же требование 8-стопных ямбов для Сусанина. Листок украшен рисунком носа и глаза, сделанным, очевидно, Глинкою. Так, например, в арии "Ты придёшь, моя заря", вместо теперешних слов "Ох, горький час" и пр., ария кончалась такими словами:

Подкрепи меня, Боже,

В истязаниях смертных,

Возложи на меня

Всетерпения силу!

Отходящей душе

Покажи одоленье

Над мечом и огнём

И над мукой немерной!»

Из статьи можно было узнать, что Барон Розен не только написал текст для музыкального произведения, но и составил подробный план декораций для постановки:

«Я не боюсь сказать, что барон был талантливый писатель и поэт, дарованию которого только обстоятельства не позволили развернуться вполне. Ему пришлось пройти свой век "с нуждою, с горем, с жизнью в борьбе", в борьбе с обстоятельствами. Но всё это не позволяет забывать его».

В 1860 году в 46-м номере газеты «Северная пчела» был напечатан некролог:

«23-го сего февраля, в шесть часов пополудни, скончался здесь, в С. Петербурге, известный литератор надворный советник барон Егор Федорович Розен. Погребение будет завтра, 27 февраля».

Сейчас прах Егора Фёдоровича покоится на территории Некрополя мастеров искусств Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Изначально Егор Фёдорович был похоронен на Малоохтенском кладбище, которое было частично уничтожено до 1950 г. В 1944 году прах был перезахоронен, и надгробие перенесено.

Могила Е.Р. Розена в Александро-Невской Лавре. Источник

Барон Розен – друг Александра Сергеевича Пушкина. В 1830 году в альманах «Царское Село», изданный Н.Коншиным и бароном Розеном, было включено стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». Среди всех произведений оно было самым первым. Также он состоял из прозы и стихотворений Ф. Глинки, самого барона Розена, Дельвига, Н. Каншина и других.

Позже, с 1831 года, вышли три альманаха под названием «Альциона», изданные Егором Федоровичем. Они содержали также в основном прозу и стихотворения самого Розена, А.С.Пушкина, Ф. Глинки, Е. Баратынского, Жуковского. Из Пушкина были опубликованы «Пир во время чумы» и «На перевод Илиады». В альманахах сначала была представлена проза, затем стихотворения. Книги были небольшого формата, страниц в них было примерно 100.

В «Литературной газете», которую в 1831 году издавал О.М. Сомов, было выражено отношение к альманахам Розена и к нему самому:

«В слоге барона Розена пристрастие к некоторым словам, охоту блистать новостью выражения и даже составлять такие речения, которые не клеятся в Русской прозе, особливо разговорной».

Примеров представлено не было. Здесь, как и в других случаях негативных отзывов, о бароне Розене руководствовались личным к нему отношением.

В 1832 году в газете «Северная пчела» был опубликован отзыв Егора Фёдоровича о книге стихотворений А.С. Пушкина, вышедшей в том же году, особенно выделяя «Сказку о царе Салтане»:

«Русская сказка у него золотозвучными стихами извивается по чудесной области народно-романтического. Гений старины, омывшись, как лебедь, в Касталийском ключе Пушкинской Поэзии носится мимо нас легким мелодическим полетом! Удивительно счастливо здесь соединена народность выражения со всею очаровательностью Пушкинской дикции!»

Статью, посвященную творчеству Пушкина, барон Розен опубликовал и в другом номере газеты «Северная пчела», №38 за 1855 год.

Рассматривая новую книгу «История Пугачевского Бунта, соч. Пушкина», он отмечал достоинства этого произведения:

«Какая полнота, какое богатство слога при такой простоте и сжатости! Вот, как надобно писать Историю! Всякая строка огненная черта, из которой воображение читателя себе рисует великие картины».

В номерах 69 и 70 газеты «Правительственный вестник» за 1904 год были опубликовали письма барона Розена в А.С. Пушкину, переведённые с французского языка, по поводу сочинения им либретто для оперы «Жизнь за Царя». Статья была приурочена к 100-летию со дня рождения М.И. Глинки.

Дружески обращаясь к А.С. Пушкину, барон Розен писал 13 декабря 1836 года:

«Мой милый друг! Вот вам либретто оперы. Никто не замечает неимоверного труда, какого мне стоило это сочинение; я им горжусь: это доказательство, что я победил трудности».

Александр Сергеевич предлагал перед тем барона Розену не выдавать своего настоящего имени и быть опубликованным под каким-нибудь псевдонимом.

Далее в письме он отвечал ему:

«Я обдумал то, что вы мне советовали насчёт псевдонима. Вы совершенно правы, если взвесить все преимущества этой мистификации; это не согласуется с моими принципами, с системой, какой я до сих пор следовал; это значило бы отступать перед глупостью публики, – глупостью, которой я всегда с презрением шёл навстречу и которую я до конца буду презирать».

Автор статьи признавал, что Егор Фёдорович «стал русским литератором и отдался вполне чувствами и душой России».

Больше всего своих сочинений в области поэзии, прозы и критики Егор Федорович оставил в журнале «Сын Отечества». С 1832 по 1849 годы он публиковался там, и в 1849 году тесно сотрудничал с редакцией.

В июньской книге журнала «Сын Отечества» 1847 года, задавая вопрос, дозволяется ли ссылаться на мнение тех, кого уже нет на этом свете, барон Розен сам отвечал: «Очень выгодно ссылаться на мертвых: они безответны!» Когда Егор Федорович в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя нашел ссылки на тогда уже покойного Александра Сергеевича, он решил оставить свои воспоминания о нём в этой статье.

«Я хорошо знал Пушкина, пользовался его полною доверенностью, относительно литературных мнений его; мы с ним, в приятельской беседе, неоднократно перебирали критически всех наших писателей, в том числе, разумеется, и Гоголя – а в последней книге Гоголя – не узнаю Пушкина!»

По мнению Розена, Гоголь исказил образ поэта. Далее он продолжал вспоминать о своих отношениях с Александром Сергеевичем, из-за которого решил взяться за литературно-критические труды:

«Пушкин неоднократно вызывался метать свои меткие стрелы в тех, кто не признавал литературного достоинства моих произведений. Я всегда останавливал его то теми, то другими доводами...

Пушкин посмотрел на меня своим проницательным взглядом, и, разведав в моей душе совершенное равнодушие к журнальной критике – что было весьма естественно, при благосклонности Пушкина – протянул мне руку и сказал: "Вижу, что вы не нуждаетесь в моей защите! Извольте, я буду молчать об вас, единственное потому, чтобы научиться из ваших критик!"».

Барон Розен сообщил о том, что у него одного помимо Н.В. Кукольника и А.С. Хомякова Пушкин признавал драматический талант, и эти слова поэта не включили в посмертное издание, посвященное Пушкину.

«Во всех собственно житейских делах мы были совершенно чужды друг другу; единственною между нами связью, почти исключительным предметом наших разговоров была поэзия, литература и всё, к ней относящееся. Мы встретились уже в зрелые лета: ему минуло уже 30 лет; я был немногими годами моложе!

В 1829 году, находясь в Петербурге, я, посредством Шевырева, отъезжавшего за границу, познакомился с Пушкиным, жившим тогда в гостинице Демута, №33. При прощании он меня просил о продолжении моего знакомства, довольно крепко сжимая мою руку».

После этого они совместно посетили барона Дельвига:

«Очень хорошо помню первое на меня впечатление, сделанное Пушкиным. Тотчас можно было приметить в нем беспокойную, порывистую природу гения – сына наших времен, который не находит в себе центра тяжести, между противоречиями нашего внутреннего дуализма. Почти каждое его движение было страстное, от избытка жизненной силы его существа; ею он ещё более пленял и увлекал, нежели своими сочинениями; личность его довершала очаровательность его музы, в особенности, когда, бывало, беседуешь с ним наедине, в его кабинете».

К одним из последних публикаций Егора Федоровича относится статья в №149 за 1856 год «Северной пчелы», где он оставил сообщение о «конкурсе для драматических сочинений по случаю столетнего юбилея Русского театра 30-го Августа сего года». В честь этого события русским литераторам предлагалось сочинить за короткое время драматическое произведение.

«Сам Шекспир стал бы в тупик перед задачею: в один месяц на подобный сюжет написать пьесу, которая была бы достойна юбилея!

Всем известно, что день этого юбилея, 30-го Августа, есть и тезоименитство нашего пламенно-любимого, обожаемого Государя, в кратковременное царствование которого совершились уже два мировые блистательнейшие дела: геройская, до последней крайности, можно сказать, выше сил человеческих выдержанная защита Севастополя и заключение мира!»

Чтобы всесторонне раскрыть значение творчества барона Егора Федоровича Розена для современности, нужно рассмотреть издания, где опубликованы его литературные труды. Стоит обратить внимание на оригинальность и красоту речи русского поэта и драматурга. И тогда золотой век русской литературы раскроет ещё одну личность, которая долгое время была не только забыта, но и находилась под запретом из идеологических соображений.

Только с 1989 года в России в оперу «Жизнь за Царя», которая до этого в советский период называлась «Иван Сусанин», вернулся первоначальный текст, созданный бароном Розеном.

В настоящее время опера Глинки постоянно входит в репертуар самых больших театров нашей страны, и имя писателя барона Егора Фёдоровича Розена остается незабвенным. Только благодаря его либретто музыка Глинки раскрывает истинно патриотические чувства, создавая правдивую картину русской жизни.

Мария Сергеевна Сверликова, Санкт-Петербург

Верхнее фото: Новое время. 20 декабря 1900 (2 января 1901). № 8915. Источник