Михаила Ивановича Глинку называли незабвенным. Его талант был отмечен ещё при жизни. Пройдя через века, его творчество раскрывается новыми смыслами. Его прекрасная музыка вызывает истинные патриотические чувства, а духовные произведения приближают к осознанию величия Господа. В своем творчестве он смог передать все стороны человеческой жизни. От красоты природы и легкости нежных фантазий до глубокого трагизма прощания с земным миром на благо родины и Государя.

Детство Михаила Ивановича было полно музыкальных впечатлений. Он с радостью внимал колокольному звону и прислушивался к церковному пению. Во всём этом покровительствовала его бабушка, которая была для него одной из дорогих его сердцу людей.

Родная сестра Людмила Ивановна (в замужестве Шестакова) на протяжении всей жизни композитора поддерживала его, а после его кончины спасла от забвения его труды и приумножила память о нём. Так, благодаря ей был опубликован документ, подтверждающий точную дату крещения Михаила Ивановича.

Согласно данным из метрического свидетельства за 1804 год, опубликованного в Русской музыкальной газете (Далее – РМГ) №47 за 1901 год, «мая 21 дня, – Рославльского уезда села Новоспасского у капитана Ивана Николаева сына Глинки с женою его Евгениею Андреевою родился 20 числа законно-прижитой сын Михаил, крещенный 21 числа священником Иоанном Стабровским, с кандидатом Иоанном Марковым, с дьячком Лаврентием Марковым, с пономарем Павлом Дубинским, а при крещении его восприемниками были того же села Майор Николай Алексеев сын Глинка, да села Шмакова подпоручица Елисавета Петрова Глинкина».

По просьбе своей сестры Людмилы Ивановны за 3 года до кончины он написал «Записки» – воспоминания о своей жизни. Они остались самым главным источником знаний о Великом русском композиторе.

«Я родился 1804 года, мая 20 дня, утром на заре, в селе Новоспасском, принадлежащем родителю моему, капитану в отставке, Ивану Николаевичу Глинке», – писал он.

Людмила Ивановна оставила воспоминания о своей семье и жизни, при которой воспитывались её братья и сестры: «Дед мой со стороны отца, Николай Алексеевич Глинка, с женою своею Феклой Александровной, жили в своём родовом имени – селе Новоспасском, близ города Ельни, Смоленской губернии. Дед был человек тихий, добрый, очень богомольный; он даже ездил в город Тихвин, снял мерку с явленного там большого образа Тихвинской Божией Матери, заказал такой величины образ в богатой ризе и пристроил вверху церкви своей в Новоспасском придел в честь этой иконы; 26-го июня там престольный праздник».

И далее: «По рассказу матери, после первого крика новорождённого, под самым окном её спальни, в густом дереве, раздался звонкий голос соловья, с его восхитительными трелями, и мой отец, когда был впоследствии недоволен тем, что брат оставил службу и занимался музыкой, часто говаривал: "Не даром соловей запел при его рождении у окна вот и вышел скоморох".

Невольно приходит на мысль: ежели бы отец услышал "Жизнь за Царя" и "Руслана", уже, верно, даже в минуты гнева, не назвал бы брата скоморохом».

Приведу еще несколько свидетельств сестры композитора:

«Самое любимое занятие брата было рисовать церкви мелом на полу и, быв вообще кроток, он выходил из себя, ежели кто-нибудь наступал на его рисунок: топал ножками, сжимал кулаки и горько плакал, приговаривая: "На церковь наступили!"»

«Он был с детства кроткий, способный, богомольный и до конца жизни остался верующим. Доказательством служит то, что он умер, держа в руках образок – благословение матери».

«Почти самоучкой начал он читать церковные книги: священник, который бывал у бабушки, показал ему титлы и, придя через несколько дней, был удивлён, что он уже порядочно разбирал книгу».

Михаил Иванович хорошо запомнил свои детские годы: «Одним из любимых моих занятий было ползать по полу, рисуя мелом деревья и церкви. Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли душу мою живейшим поэтическим восторгом. Выучась читать чрезвычайно рано, я нередко приводил в умиление мою бабку и её сверстниц чтением священных книг. Музыкальная способность выражалась в это время страстию к колокольному звону (трезвону); я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили малые колокола в комнаты для моей забавы».

У Михаила Ивановича было шесть сестёр и два брата. Многие скончались в детстве, а кто-то дожил только до юности. Только одна его сестра Людмила Ивановна достигла пожилого возраста и скончалась в 89 лет.

Будущий композитор рос и развивался, воспринимал русские песни, и его впечатления детства создали желание «разрабатывать народную русскую музыку». Обучался игре на разных инструментах он вначале с гувернанткой, выпускницей Смольного монастыря и «одним из первых скрипачей дяди».

В 1817 году Михаил Иванович был отправлен на обучение в Благородный пансион при главном Педагогическом Институте. В Петербурге он познакомился со знаменитым композитором из Ирландии, Джоном Фильдом, который в то время работал в Российской Империи. Глинка смог взять у него три урока игры на фортепиано, после чего Фильд уехал в Москву. О его игре Михаил Иванович вспоминал: «Казалось, он не ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчуга по бархату».

Семья Глинки интересовалась музыкой. Михаил Иванович приезжал домой из пансиона и играл в оркестре своего дяди, а также занимался с разными преподавателями – талантливыми музыкантами. Обо всех он не забыл упомянуть в своих «Записках». Посещение петербургских театров вместе с родными и их знакомыми благоприятно влияли на будущего композитора. «Оперы и балеты приводили меня в неописанный восторг», – вспоминал он.

Летом 1822 года Михаил Иванович был выпущен с правом на чин 10-го класса. Он часто видел Александра Сергеевича Пушкина, так как брат поэта учился в том же пансионе. Во время обучения в пансионе ему удалось увидеть Императора Александра I: «Мы пошли на площадь и увидели, как Государь вышел из дворца. До сих пор у меня ясно сохранился в душе величественный и уважение внушающий вид нашего Императора».

Михаил Иванович часто жаловался на свое здоровье и доверял себя множеству врачей, которые использовали собственные методы лечения и вещества, влияющие на его организм. Некоторые из этих веществ сейчас запрещены, как наркотические и ядовитые, такие как меркурий (ртуть), опиум, а некоторые используются по сей день. Они влияли на его настроение и самочувствие, а также и на творчество.

Для лечения глаза он, например, находился в тёмной комнате и принимал слабительное. Лучшим решением проблем со здоровьем он считал перемену климата и путешествовал в Германию, Италию, Испанию и другие страны, выбирая при этом активный отдых. Он поднимался с риском для жизни на Везувий, знакомился с историческими местами и достопримечательностями разных стран. В годы его молодости в Российской Империи не существовало ещё железных дорог, поэтому путешествия за границу Глинка совершал «на лошадях».

Во времена, когда он долго находился на одном месте жительства, Глинка держал особую комнату для певчих птиц: «Соловей вылетал из клетки, которая не запиралась, и садился на ёлке, стоявший посреди моей гостиной, где пел, не только не боясь меня и посетителей, но ещё заливался тем громче, чем громче говорили и шумели».

Но не только прекрасные звуки певчих птиц вызывали у Михаила Ивановича творческие фантазии. Женская красота и забота вызывали у него желание творить. В своих «записках» он оставил описание обстоятельств и имена женщин, благодаря которым были созданы красивейшие романсы.

Отец Михаила Ивановича скончался в 1834 году, а мать он потерял в июне 1851 года. Самым близким человеком, которому он доверял, была его сестра Людмила Ивановна Шестакова.

И.Е. Репин. Портрет Людмилы Шестаковой. 1899. Источник

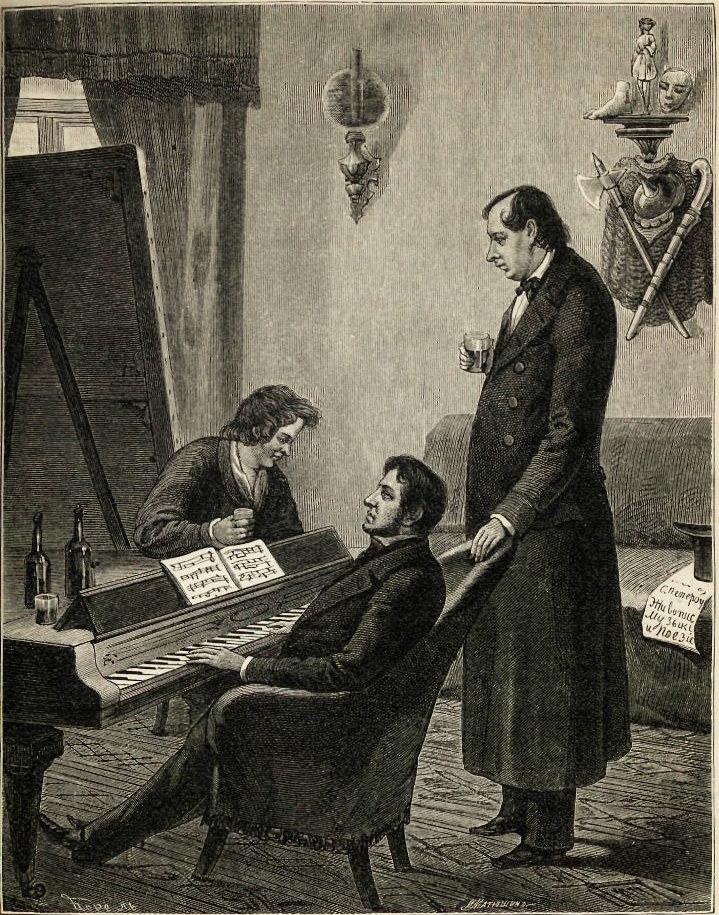

Талант музыканта на пользу Отечества. Внешность Глинки. Михаила Ивановича объединила крепкая дружба с людьми, много сделавшими для искусства нашей страны. Художественному триединству XIX столетия была даже посвящена карикатура. Так, изображено было содружество Михаила Глинки, олицетворявшего собой музыку, Карла Брюллова, являющегося одним из лучших живописцев, и Нестора Кукольника – драматурга и писателя Императорской России. Карл Брюллов положительно оценивал способность к рисованию Глинки.

Дружба с Нестором Васильевичем Кукольником принесла Михаилу Ивановичу плодотворную деятельность. Нестор Васильевич сочинял тексты для вокальных произведений, а Михаил Иванович создавал проникновенную музыку к драматическим произведениям Нестора Васильевича, которые шли на русской сцене.

К.П. Брюллов, М.И. Глинка, Н.В. Кукольник. Гравюра с рисунка П.А. Каратыгина, сделанного с натуры в 1842 году.

Рисунок 1842 г., гравюра 1889 г.

Нестор Васильевич Кукольник, автор истинно патриотической драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла», вспоминал о знакомстве с М.И. Глинкой: «Пение (М.И.) прошибает до слёз! Благодарю Тебя, Господи, благодарю тебя за это знакомство! Ты посылаешь мне то именно, что я так давно ждал в моих мечтаниях. Теперь я не один на этом свете!..»

В совместном их творчестве были созданы романсы, музыка к драме Нестора Васильевича «Князь Холмский» и вокальный цикл на его слова «Прощание с Петербургом».

После завершения своих «Записок» Михаил Иванович попросил Нестора Кукольника просмотреть их и вернуть ему. Нестор Васильевич сделал всё, как обещал, при этом на полях рукописи оставил и свои замечания, которые были дружески поддержаны ответами Глинки.

Ещё один близкий друг Глинки, Василий Павлович Энгельгардт, известный астроном и общественный деятель, вспоминал: «Я помню М.И. ещё в то время, когда он обладал хорошим тенором и пел так, как не спеть никакого оперному певцу. Он пел только свои романсы».

В 1824 году Михаил Иванович занял должность помощника секретаря в канцелярии Совета Путей Сообщения, но в 1827 году от этой должности освободился. В этот период в 1826 году он написал Пролог и кантату на кончину Императора Александра I и восшествие на престол Императора Николая I.

Внешность Глинки была представлена через прошение о паспорте: «Дело о снабжении титулярного советника Михайлы Глинки на проезд в чужие края паспортом»: «на 7 листах», «начато 28 февраля, кончено 19 апреля 1830 года».

«К "делу" приложено составленное вчерне довольно курьезное описание примет М.И. Глинки, которое сделала администрация. Привожу этот чиновничьей кисти "портрет" дословно: "25 лет; росту малого (зачёркнуто 2 арш. 2½ вер.); лоб средний; волосы тёмные (зачёркнуто "чёрные"); брови чёрные, глаза карие, нос умеренный (зачёркнуто "продолговатый"), рот – умеренный; особые приметы: на левом виске небольшие бородавки и вихор на правой стороне головы». Так сообщал «Русской музыкальной газете» А.Жирневич из Смоленска (№24-25, 1907 г.)

Если переводить эти меры длины на сантиметры, то рост Михаила Ивановича был чуть более 153 сантиметров.

Знаменитый маринист И.К. Айвазовский познакомился с Михаилом Ивановичем в 30-х годах XIX столетия и так описал его внешность и свои впечатления о нём:

«Очень маленького роста, худенький, черненький, с лицом бледным, тёмными, рассыпанными в беспорядке волосами – вот портрет Глинки, и он вовсе не носил на себе отпечатка гордости и величия, которые отличали, например, А.Г. Рубинштейна с могучим вдохновенным видом его в минуты артистического подъёма...

Серые маленькие глаза Глинки, когда он просил меня что-нибудь играть на скрипке, казалось, пронизывали меня насквозь, и только в них мелькали искорки. Я часто наигрывал на скрипке ему татарские песни, слышанные мною в детстве в Крыму.

Однажды, когда я писал небольшую марину, Глинка сел за рояль и с увлечением сыграл их, восточные танцы и из "Руслана". После того он пропел нам с большим чувством и уменьем и романс Антониды "Не о том скорблю, подруженьки", я в первый раз слышал его, и он своим пением меня совсем очаровал. Владел своим голосом он чудесно».

Глинка писал в своих «Записках» о своём браке: «В конце апреля, около 25 или 26 числа 1835 года, я женился. Венчал нас, в церкви инженерного училища, мой духовник и законоучитель в пансионе, протоиерей Алексей Малов; посажённым отцом был почтенный родственник мой, тайный советник Александр Васильевич Казадаев, а шафером моим, генерал-майор, командир 3-го учебного карабинерного полка, Пётр Александрович Степанов».

Семейная жизнь его не оказалась счастливой. С супругой он развёлся.

Опера «Жизнь за Царя» была впервые представлена 27 ноября 1836 года на сцене Большого театра. «Глинка через Гедеонова получил разрешение посвятить оперу Государю Императору, и потому вместо "Ивана Сусанина" названа она "Жизнь за Царя". Успех был огромный», – так описывал это событие профессор Санкт-Петербургской Консерватории А.И. Рубец.

Николай Иванович Компанейский, русский духовный композитор, написал статью, посвящённую влиянию сочинений на церковную музыку и историю назначения Глинки на должность капельмейстера придворной певческой капеллы (РМГ №19-20 за 1904 г.). Отмечая произведения «Херувимская песнь», «Да исправится молитва моя» и оперу «Жизнь за Царя», он отметил влияние на Михаила Ивановича в Бозе почившего Императора Николая I:

«Государь, увидев на сцене автора, тут же, под впечатлением новых звуков, глубоко откликнувшихся в русском сердце, обратился к нему с знаменательными словами: "Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны во всей Европе и следовательно стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами". Глинка был назначен капельмейстером придворной капеллы, занял место, принадлежавшее когда-то Галуппи, Сарти и Бортнянскому.

Так, кажется, понял и Глинка слова Государя и тотчас на должности капельмейстера капеллы усердно начал подготовлять себя к церковным композициям. Глинка, никто другой, проложил широкий путь для проникновения в церковную музыку русских начал».

Компанейский подчеркивал: «Желание почившего Государя, чтобы церковные певцы не были итальянцами, осуществится влиянием сочинений Глинки, и тогда с клиросов русских храмов прольются сладостные родные мелодии, узорчатая полифония, свободный народный контрапункт, издревле милый сердцу русского человека, тогда обогатятся наши храмы такою красотою, пред которою драгоценные парчи, самоцветные камни поблекнут как грубая мишура, недостойная дома Божьего».

Компанейский назвал Глинку «одним из величайших музыкальных гениев всех времен и народов» и «виновником проникновения в нашу церковную музыку русского стиля, свободного, родного и прекрасного».

В 1838 году Михаил Иванович стал заниматься православной церковной музыкой, но считал свои знания недостаточными. В письме к своему другу Н.В. Кукольнику в 1838 году он писал: «В свободное от хлопот, по поручению, время изучаю круг церковного пения, и если моё здоровье совсем не расстроится, то, по приезде в столицу, надеюсь быть докой и по этой части».

И далее: «Я час от часу более и более знакомлюсь с церковным нашим напевом, и главнейшее моё музыкальное занятие состоит в выправке обедни и изучении круга простого пения».

В этом же году Михаил Иванович отправился в Малороссию для набора певчих. Михаил Иванович вспоминал: «Я имел счастье представить их (певчих. – авт.) Государю Императору. Это представление было в знаменитой зале, возле кабинета Его Величества. Я расположил певчих полукругом, сам же я стоял посредине в мундире, со шпагой и трехугольной шляпой в левой руке и камертоном в правой (так угодно было А.Ф. Львову, который тут же присутствовал). Император явился в старом военном сюртуке, без эполет, в сопровождении министра двора. Государь с весёлым лицом обратился ко мне, почти в следующих словах: "Ах, какие молодцы! Где ты их подобрал себе под рост?" Потом спросил, что я держу в руке? Я объяснил, что такое камертон и его назначение...»

Государь проэкзаменовал вновь набранных певчих. 19 мальчиков и два баса отлично исполнили «Спаси Господи люди твоя». Глинка вспоминал: «В знак удовольствия, Его Величество поклонился мне весело-шутливо до пояса, пропуская меня». И далее :«Однажды, увидев меня на сцене, Государь подошёл ко мне и, обняв меня правой рукой, прошёл, разговаривая со мною, несколько раз по сцене Большого театра».

Глинка вышел в отставку в конце 1839 года и государственной службой больше не занимался.

Друг Глинки К.А. Булгаков вспоминал, как часто в 40-х годах собирались у Михаила Ивановича гости, приезжал даже «Старик Крылов». Играли музыку, рисовали: «Глинка иногда до того был восторжен, что, певши, сам разревется, да и мы поплакиваем». В благодарность за творчество Михаил Иванович получал подарки от Государя и Императрицы. Например, в 1841 году он получил перстень с изумрудом, осыпанный бриллиантами, «который тогда же отослал матушке».

Венгерский композитор Ференц Лист положительно оценивал творчество Михаила Ивановича и был с ним лично знаком. Так он вспоминал встречу с Великим Князем Михаилом Павловичем, когда они коснулись творчества Михаила Ивановича. «Вместо того, чтобы посылать моих офицеров под арест на гауптвахту, я их посылаю в оперу Глинки», – сказал ему Великий Князь.

При первой постановке оперы «Руслан и Людмила» в 1842 году публика стала покидать театр, так как «двор не присутствовал» и «публика приняла её холодно». Михаил Иванович переживал из-за этой неудачи.

В 1851 году Михаил Иванович составил духовное завещание, по которому всё его имущество передавалось его сестре Людмиле Ивановне Шестаковой (оно было опубликовано полностью в РМГ № 5-6 за 1907 г.).

В 1855 году Глинка сочинил полонез по случаю коронации Императора Александра II. Он писал: «По окончании 6 недель по кончине в Бозе почившего Монарха – следуя влечению чувства, я написал "Торжественный Польский" (полонез), который желаю иметь счастье посвятить Государю Императору для бала в день его коронации. Главная тема заимствована из настоящего Испанского болеро». По приказу Императора сочинение Глинки было исполнено.

Людмила Ивановна вспоминала о желании брата создавать церковную музыку: «В 1855 году Великим постом брат хотел слышать сочиненную им перед этим церковную музыку: эктении на обедни в три голоса и "Да исправится". Через князя Волконского устроилось так, что архимандрит Сергиевской пустыни был сам у нас и пригласил брата и меня приехать в назначенный им день в пустынь; брат был не очень здоров и ехать не мог, но отправил меня одну. С того времени брат начал подумывать серьёзно о церковной музыке и начал понемногу заниматься церковными тонами».

Племянник М.И. Глинки статский советник Владимир Дмитриевич Стунеев относился к своему дяде с большим уважением. Он также вспоминал о желании своего дяди сочинять духовную музыку: «В одно из моих посещений, после обеда, дядя меня обнял и подвёл к рояли, спросил: "Володя, ты пел в хоре, у тебя при твоём отце был хор певчих; я помню, пели концерты, пели и ирмосы греческого напева; что на тебя более действовало, что более заставляло молиться?" Понятно, я высказывался за тихое пение старинного греческого напева. Моё мнение, видимо, пришлось по сердцу дяди. Он сел за рояль, взял аккорды своей херувимской и потом несколько аккордов из финалов концертов Бортнянского. – "Бортнянский был итальянец, Львов немец, похвальнее же мне быть русским", сказал дядя, и в его чудных глазах показались слёзы. Немного погодя, он отвёл меня в сторону и сказал: "Когда я сочиняю духовную музыку, я чувствую, что я весь в Боге"».

Теоретик музыки Зигфрид Ден являлся не только преподавателем теории у Михаила Ивановича, но обучал и знаменитого русского композитора Антона Рубинштейна. Он был старше Глинки примерно на 5 лет. Глинка учился у него в молодости, потом не виделся со своим учителем почти 20 лет.

В письме к Василию Павловичу Энгельгардту в 1856 году Михаил Иванович объяснил свою главную цель поездки за границу: «Я остаюсь в Берлине до будущей весны; причина этому следующая. Главное: кроме здоровья, меня привлекло сюда в Берлин желание изучить с Деном церковную музыку глубоко и навостриться к канонам и другим музыкальным кунштюкам, дабы впоследствии написать опыт (а не образец) Литургии Иоанна Златоуста в Русско-Славянском Православном роде, но опрятно на 3 и 2 голоса не для хора, а для причетников. Материалы для сего, сиречь собрание разных старинных напевов, со мной привезены».

27 апреля 1856 г. (ст. ст.) Глинка уехал в Берлин к З.В. Дену – вместе изучать теорию церковно-православной музыки. Но до следующей весны композитор в Берлине не остался. После непродолжительной болезни он умер в ночь со 2 на 3 февраля (ст. ст.) 1857 года.

Знаменитый художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов был знаком с Михаилом Ивановичем ещё при жизни, поддерживал его, а после смерти композитора сотрудничал с его сестрой Людмилой Ивановной. Благодаря Стасову она в 77 лет написала воспоминания о своей семье, брате. Стасов работал в Императорской Публичной библиотеке, где впоследствии сохранилось с его помощью самое большое количество рукописей и документов, связанных с Глинкой. Он делал все возможное, чтобы сохранить память о композиторе. Вспоминая их знакомство в 1849 году, Глинка называл В.В. Стасова «весьма основательным музыкантом, весьма образованным человеком».

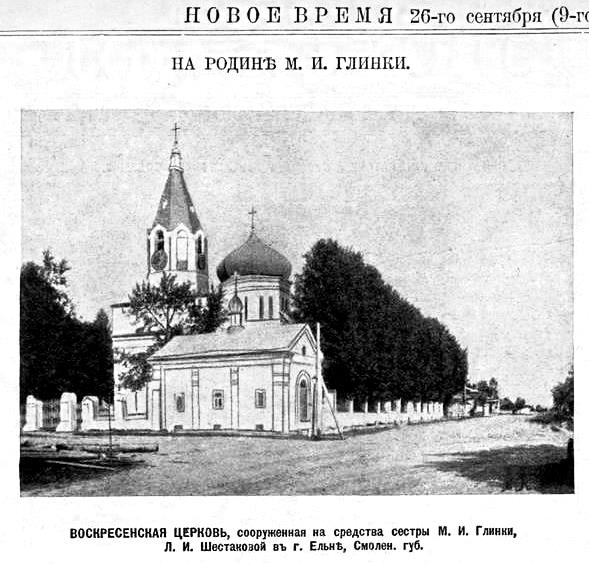

Владимир Васильевич Стасов оставил воспоминание о постройке в городе Ельне храма Воскресения Христова силами Людмилы Ивановны: «У Людмилы Ивановны было два сына, но она лишилась их обоих в 1849 году. Она приезжала иногда через ближайший к их деревне город Ельню, и ей было больно видеть, как бедные женщины с грудными детьми стоят на коленях вокруг церкви, единственной в городе, тогда как прихожан с окрестных деревень было более 5000: поэтому всякий раз Людмила Ивановна думала, что ежели бы имела средства, то непременно выстроила бы там другую церковь.

Лишившись детей, она долго думала, за какую бы ей приняться деятельность, чтобы хоть немного забыть свою горькую участь. И тут она вспомнила бедных женщин с грудными детьми, которых она видала проездом в городе Ельне. Она немедленно поехала в Смоленск, выбрала Тоновский план, который ей понравился и, пока утверждается в Петербурге проект, принялась сама подряжать крестьян возить каменья для бута на место, принадлежавшее её покойному отцу в городе Ельне; приговорила мастеров делать кирпич, вывозить дубовый лес из её имения для деревянных построек церкви».

Разрешение на постройку было дано через 3 года. Михаил Иванович помогал ей устроить это дело, и с помощью митрополита план утвердили. «Людмила Ивановна с любовью следила за всем, и в 1857 году, в самый год кончины Михаила Ивановича, церковь была, наконец, освящена. Утварь для неё была куплена Людмилой Ивановной в Петербурге».

Фото из иллюстрированного приложения к газете «Новое время», 1907 г. Источник

К сожалению, в настоящее время церковь Воскресения Христова в городе Ельне не сохранилась. Она пострадала во время Великой Отечественной войны и была снесена в 1950-е годы.

Похороны и перенос праха на родину. Друг Глинки В.П. Энгельгардт присутствовал на его похоронах 6-го февраля (ст. ст.). В Берлине он и ещё несколько человек заботились и делали всё необходимое, чтобы помочь Людмиле Ивановне и выполнить указания Государя. Постарались сохранить и памятник, поставленный при первом погребении: «Находившиеся там памятники были свалены в кучу и предназначены к уничтожению. Почтенный о. протоиерей Алексей Петрович Мальцев разыскал надгробную плиту от могилы Глинки и поставил её на пьедестал на русском кладбище, на земле, принадлежащей России».

Людмила Ивановна вспоминала это печальное время: «Я распорядилась обить гроб золотым глазетом, а в вечерню многие из близких брата принесли его в Духовскую церковь, где 24 мая, после литургии, и совершено отпевание».

В мае 1857 г. разрешение на перевоз и погребение на кладбище Александро-Невской лавры было дано Императором Александром II. По приказу Государя панихида была совершена в Санкт-Петербурге, с придворными певчими в домовой Конюшенной церкви. Как отмечала Людмила Ивановна, «за 20 лет раньше, и также по велению Императора Николая I, там было совершено отпевание тела Пушкина».

Она также вспоминала о благодеянии Государя, связанного с переносом праха композитора в Санкт-Петербург: «Просьба увенчалась успехом, превзошедшим мои ожидания. Государь Император не только разрешил это, но милостиво вник в тогдашнее моё положение и приказал, чтобы все хлопоты по этому делу правительство взяло на себя, а расчёт издержек был произведён после. Всё это я считаю величайшею для себя милостию».

Сестра композитора на свои средства возвела на кладбище Александро-Невской лавры «чудесный памятник по проекту Горностаева».

Русская музыкальная газета Н.Ф. Финдейзена и хроника событий в память о композиторе. Николай Фёдорович Финдейзен, редактор-издатель «Русской музыкальной газеты», посвятил много лет своей жизни на поиск, опубликование и распространение всех значимых материалов, посвящённых Михаилу Ивановичу Глинке. Он создал особый раздел в своей газете, называвшийся «Глинкиана», включающий в себя воспоминания его современников, письма к нему и от него, публиковал фотоматериалы и портреты, карикатуры и партитуры.

Н.Ф. Финдейзен. 1908 г. Источник

Николай Фёдорович Финдейзен вспоминал о своих первых впечатлениях, посвященных музыкальному искусству: «Чем больше я знакомился с музыкой, чем больше я стал прислушиваться и понимать русскую музыку, в особенности, Глинку, тем более я чувствовал, что ничто не может удовлетворить моей жажды знания». За свою жизнь он узнал множество деятелей в области культуры и музыки. С сестрой М.И. Глинки Людмилой Ивановной он был знаком лично на протяжении 12 лет, ценил её сердечное тепло и непосредственность.

Н.Ф. Финдейзен отмечал, что Глинка по силе и по разнообразию творчества родственен А.С. Пушкину (РМГ, №21-22 за 1899 год). Он провел параллели между жизненным путем каждого.

Музыковед отмечал: «Как и у Пушкина, так и у Глинки был один и тот же покровитель Император Николай Павлович, который играл столь крупную и своеобразную роль в биографии поэта и далеко не незаметную в судьбе первой оперы Глинки».

И далее: «Вряд ли необходимо здесь снова указывать на то значение, которое имели и будут иметь всегда Пушкин и Глинка в истории русской литературы и музыки. Силою их божественного дарования им обоим было суждено разрушить все основы – старые, заимствованные и неуклюжие, которыми держалось и питалось молодое, нараставшее русское искусство; их Богом данный талант создал русскому искусству новые основы, новые заветы, новые пути. Раз эти основы, заветы и пути были заложены и великим совершенством эти гениальные работники показали свои изумительно яркие, полные божественного смысла труды – будущему поколению, будущим художникам и работникам был уже этими двумя героями показан надлежащий путь».

Государь Император Александр III также не оставил творчество Михаила Ивановича без своего покровительства, как и его отец. В Русской музыкальной газете №2 1894 год сообщалось: «По случаю 300-го представления "Руслана", Государь Император соизволил пожаловать сестре Глинки Л.И. Шестаковой – подарок ценностью в 800 руб. из Кабинета Его Величества».

Русская музыкальная газета за январь 1897 года сообщала об открытии первого музея в честь композитора: «27 ноября, днём, состоялось освящение и открытие постоянного музея Глинки в новом здании СПБургской Консерватории. Музей занимает несомненно большой продолговатый зал. Ко дню открытия музея был отпечатан подробный каталог музея. Музей для осмотра открыт (кроме летних месяцев) по воле учредительницы (Людмилы Ивановны Шестаковой), два раза в неделю, днём, от 12-2 часов, по пятницам и в воскресенье».

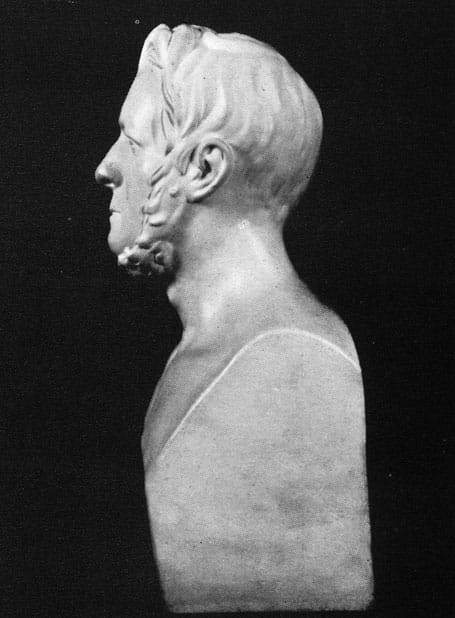

В числе экспонатов, впервые представленных широкой публике, были «в 1887 г. написанный И.Е. Репиным масляными красками портрет М.И. Глинки. Увеличенная фотография», «бюст М.И. Глинки, сделанный с маски, снятой с него при жизни Брюлловым, Яненко и Н. Степановым 1844 г.» и многие другие предметы.

М.И. Глинка. Скульптура Брюллова, Степанова и Яненко по маске, снятой в 1844 г. Источник

Газета отмечала: «Прежде всего, обращает на себя внимание крайне любопытный образок знамения Божией Матери, представляющий благословение родителей М.И. Глинки, в день его рождения, 20 мая 1804 г. В руках с этим образом он и скончался (в Берлине в 1857 г.)».

В 1899 году музей Глинки состоял из одной комнаты, поэтому не все вещи, приносимые дарителями, могли поместиться там.

Высоко оценивали портрет Глинки работы И.Е. Репина: «Портрет М.И. Глинки, писанный в 1887 г. масляными красками И.Е.Репиным, по праву считается лучшим портретом великого композитора, появившимся после его смерти. Глинка представлен здесь больным, сочиняющим своего Руслана (в начале 1840-х годов). Оригинал картины принадлежит московской городской галерее братьев Третьяковых; уменьшения копия с него (масляными красками), сделанная под наблюдением автора, находится в музее М.И. Глинки, в СПб».

В 1903 году в музей Глинки поступила Библия, принадлежавшая Михаилу Ивановичу: «Библия в кожаном переплёте, на крышке которой на красной бумаге напечатано: "За благонравие и успехи в науках". Ниже на белой бумаге написано: "СПб. университетского пансиона Михаилу Глинке за благонравие и успехи в Законе Божием, российской словесности, истории, статистике, математике, физике и латинском языке. Июня 29-го дня 1821 г. Директор Дмитрий Кавелин". В правом углу листа напечатано: "Цена 20 р. Издана библия по повелению благочестивейшего Государя Императора Александра Павловича"».

РМГ также следила за судьбой памятника Михаилу Ивановичу, поставленного ещё в 1885 году на его родине в Смоленске.

В 1900 году художественная решётка вокруг памятника Глинке в Смоленске была сломана вандалами, а вокруг памятника был поставлен «досчатый заборчик». Исправлять решётку решили «в мастерской заведующего городским водопроводом».

Главные творения композитора, которые были отражены на сломанной решётке: «Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила», «Князь Холмский», «Комаринская», «Аррагонская Хота», «Ночь в Мадриде», «Романсы», «Церковные хоры». Автор статьи призывал охранять памятники культуры: «К этому нас обязывает не только долг уважения к памяти людей, имеющих все права на признательность потомства, но и религиозное чувство, долг христианина».

В номере 23-24 за 1903 год РМГ сообщала о закладке памятника М.И.Глинке в Санкт-Петербурге: «Ровно в 2 часа прибыли Великий Князь Константин Константинович с Его Высочеством Герцогом Георгием Георгиевичем Мекленбург-Стрелицким; встреченные всеми присутствовавшими вошли в шатёр, и начался молебен. Первый камень положил Великий Князь, второй – за Л.И. Шестакову положил тоже Его Имп. Высочество, вследствие того, что Л.И. не могла наклониться. Вообще Его Императорское Высочество изволил выражать особую заботливость о сестре композитора и после молебна долго беседовал с Л.И.».

В этот день Великий Князь Константин Константинович оставил запись об этом событии в своём дневнике: «Днём со старушкой Людмилой Ивановной Шестаковой (ей 86 лет) закладывал памятник Глинке на площади Мариинского театра».

1906 г. Открытие памятника М.И. Глинке. Источник

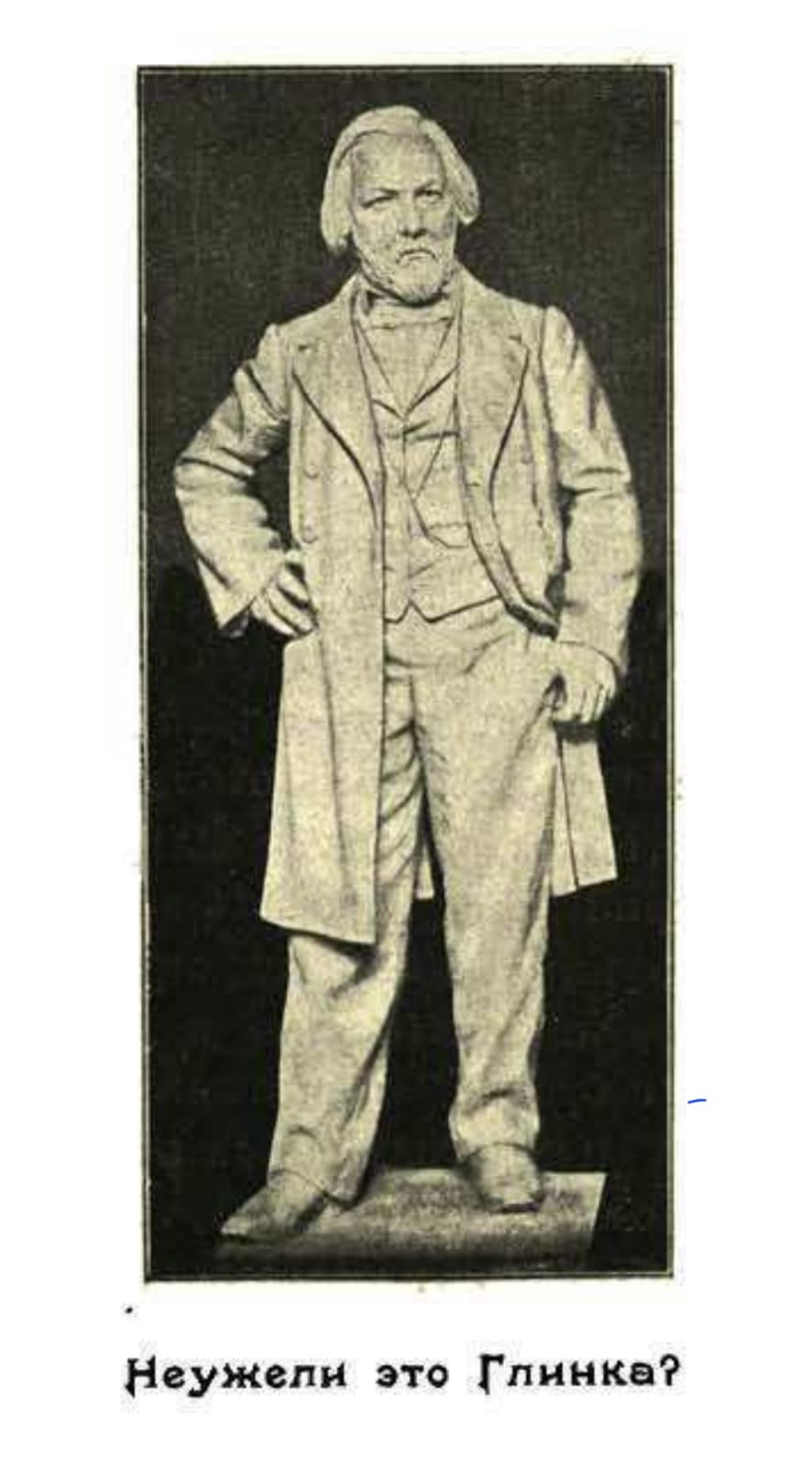

Один из авторов РМГ под псевдонимом «Русланист» (похоже, что это был сам Н.Ф. Финдейзен) оставил свои замечания в номере 23-24 за 1904 год. Он посчитал скульптуру, выбранную комиссией, неудачной и мало художественной.

Приведу несколько цитат из публикации РМГ:

«Неужели таким – банальным добродушно подбоченившимся, склонившим головку на бок чиновником хотят увековечить Глинку?»

«Глинка не похож здесь ни на один современный портрет или рисунок, которых у Брюллова, Степанова, Самойлова, в дагерротипах и фотографиях сохранилось не мало. Ни костюм (нынешний сюртук!), ни ещё менее поза – ничто не даёт сходства с характерной фигурой настоящего Глинки».

«Такой Глинка, каким его изобразил г. Р.Р. Бах, не мог создать "Жизнь за Царя" и "Руслана". Глинка такого памятника – не заслужил!»

Скульптор Р.Р. Бах. Источник: РМГ. 1904. № 23-24. С. 569

Николай Фёдорович предложил в качестве бюста настоящего Глинки работу скульптора Як. Яненко, созданную по прижизненной гипсовой маске.

«Русская музыкальная газета» сообщала: «Бюст композитора был пройден знаменитым Карлом П. Брюлловым».

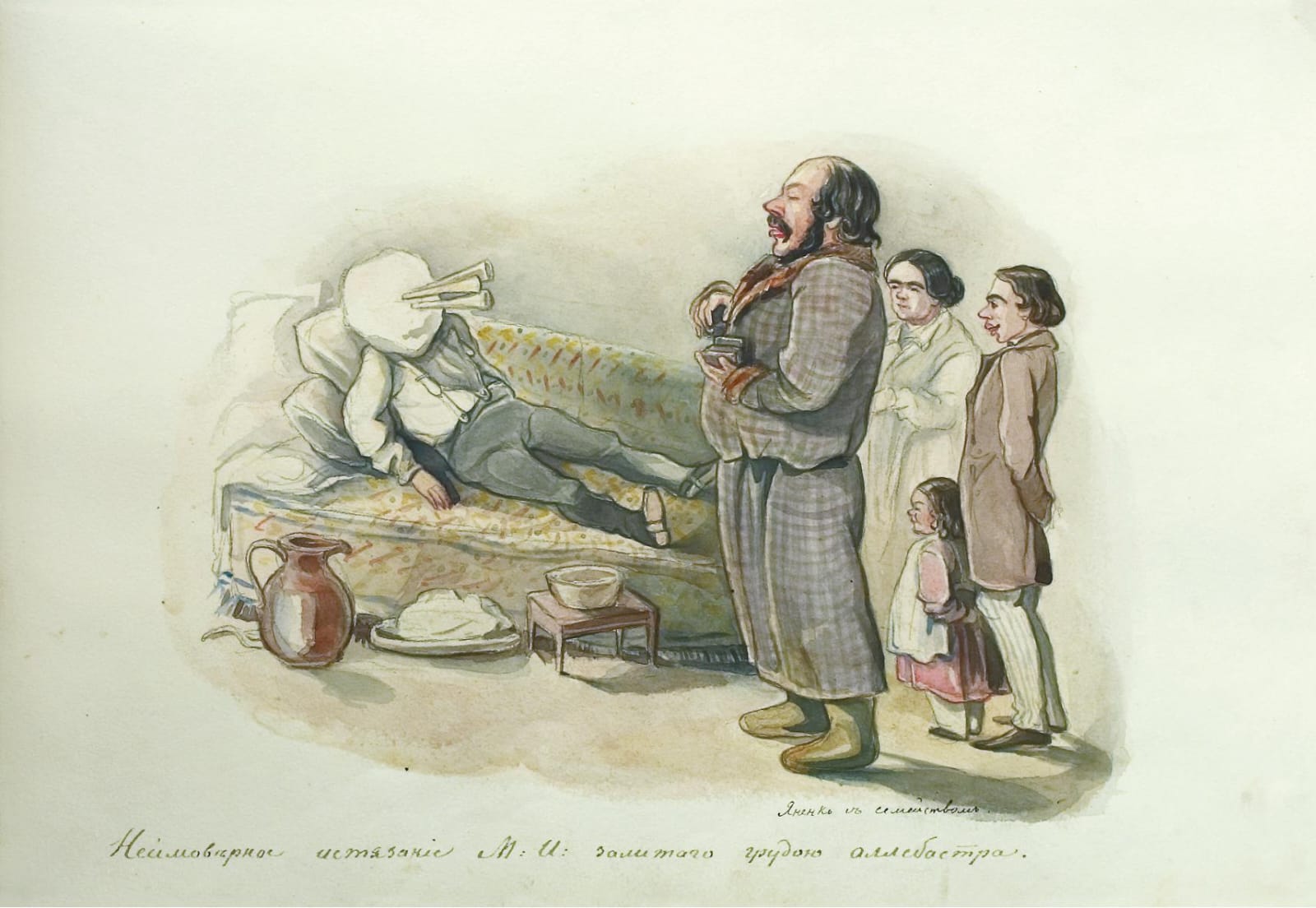

И далее: «Эта любопытная сцена даже запечатлена в одной из карикатур Н.А. Степанова в его известном акварелью альбоме».

«М.И. с примерным мужеством обрекает себя на бессмертие» (Яненко с сыном). Источник

Михаил Иванович Глинка глазами современника: альбом рис. Н. А. Степанова из собр. Российской нац. б-ки / [предисл., коммент. к рис. и указ.: Н.В. Рамазанова и Е.А. Пережогина]. СПб.: Рос. нац. б-ка, 2005. 159 , [2] с.: ил., нот.; 20х29 см.; ISBN 5-8192-0228-7

«Неимоверное истязание М.И., залитого грудою алебастра» (Яненко с семейством). Источник

Михаил Иванович Глинка глазами современника: альбом рис. Н. А. Степанова из собр. Российской нац. б-ки / [предисл., коммент. к рис. и указ.: Н.В. Рамазанова и Е.А. Пережогина]. СПб.: Рос. нац. б-ка, 2005. 159 , [2] с.: ил., нот.; 20х29 см.; ISBN 5-8192-0228-7

В честь открытия памятника Глинке была создана кантата на слова В.П. Глебова, победившего в конкурсе. Н.Ф. Финдейзен, принимая данное событие близко к сердцу, взывал через свою газету к разумному выбору текста и качеству творческого дарования композитора, которому доверят произведение такого масштаба. В итоге музыку написал русский композитор Милий Балакирев.

М.И. Балакирев. Кантата на открытие памятника М.И. Глинке. Источник

В 1904 году все готовились отмечать 100-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Николай Финдейзен призывал отмечать это событие, как особо важное в области отечественной культуры.

№19-20 РМГ за 1904 г. был посвящен столетию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Открытие памятника отложили по причине войны на Дальнем Востоке, в честь уважения к личности Михаила Ивановича, во множестве городов Российской Империи прошли различные музыкальные мероприятия:

«В Петербурге 20 мая в соборе Александро-Невской лавры была отслужена торжественная литургия (пел хор митрополичьих певчих), а на могиле композитора – панихида. Присутствовали Великий Князь Константин Константинович, многие выдающиеся музыкальные деятели, профессора консерватории, директора И.Р.М.О. и мн. др.; во время богослужения митрополичьими певчими была исполнена "Херувимская" Глинки. На могиле творца "Жизни за Царя" и "Руслана", украшенной цветами и зеленью, присланными сестрой Глинки Л.И. Шестаковой, была совершена панихида и возложены венки. В 2 часа дня на могиле композитора была отслужена панихида.

В то же время была отслужена панихида в музее М.И. Глинки, в здании консерватории, в присутствии многочисленной публики. На панихиде пел хор А.А. Архангельского».

В других городах памятные торжества проходили в основном в отделениях Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и других общественных организациях, том числе и в Вятском губернском комитете попечительства о народной трезвости.

В №7-8 за 1906 г. сообщалось об открытии памятника Глинке в Санкт-Петербурге.

Николай Фёдорович Финдейзен присутствовал на торжественном событии при открытии памятника Глинке на Театральной площади около Мариинского театра: «Ясный морозный день. Памятник, освобождённый от своей деревянной клетки, ещё закрыт покрывалом. Городовые двумя шеренгами уже охраняют площадь от мнимого напора толпы. В 11 часов утра идёт заупокойная литургия в консерваторской церкви.

Во втором часу любопытство толпы на улице удовлетворяется. После краткой литии и провозглашения вечной памяти "незабвенному композитору" – покрывало с памятника спадает. Вместо генерала для одних, или художника, нервного, проницательного и одухотворенного – для других, – открылась большая бронзовая фигура плотного господина купеческой складки, подбоченившегося одной рукой и заложившего палец другой руки в карман. Во всей внешности бронзовый фигуры, позе её, в деталях её – ничего глинкинского, ничего, чтобы на долгие-долгие годы запечатлело образ самого первого и наиболее дорогого нам художника-музыканта».

Николай Финдейзен также был огорчён и надписями с произведениями Михаила Ивановича на постаменте. Он предложил оставить на память надпись:

«Мир в земле сырой,

Честь в стране родной –

Слава мне на Руси святой».

«И всё-таки, – отмечал музыковед, – самый факт его постановки и открытия – великая радость каждого любящего родное искусство. Это – первый памятник, поставленный в Петербурге музыканту».

В этот день была исполнена кантата, написанная специально для этого события Милием Балакиревым. Николай Фёдорович отметил прекрасное исполнение кантаты под управлением Э.Ф. Направника.

Людмила Ивановна не дожила до этого торжественного дня в начале февраля 1906 года. Она умерла 18 января 1906 г. (по ст. ст.).

Ещё в прошлом веке памятник был перемещен для свободного движения транспорта и в настоящее время находится около Мариинского театра.

Отмечая очередную годовщину памяти великого русского композитора, стоит обратить внимание на слова Н.Ф. Финдейзена, который смог по достоинству оценить значение М.И. Глинки для нашей родины и патриотизма. В наше время его слова звучат так же значительно и действительно сейчас, как и во времена Русско-японской войны 1904-1905 годов: «Его художественные создания составляют такую же славу и гордость России, как дела и творчество очень немногих других великих сынов России. Но и в это тяжкое для народа время нельзя забывать о последних: память о них, слава их бодрит чувство народного мужества, а в великих песнях Глинки вылилась и многовековая красота русской силы, любви, правды и преданности родине. Народное чествование памяти Глинки произойдёт в недалёком будущем, когда, вслед за победой над врагом, народ громко воспоёт "Славься, славься святая Русь" – лучшую песнь, созданную его лучшим творцом-музыкантом».

Мария Сергеевна Сверликова, Санкт-Петербург

Верхнее фото: И.Е. Репин. М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила». 1887. Источник

.jpg)

1.

Михаила Ивановича там знают? Слушают?

Знакомят ли вездесущие "кадры" Европу с композитором русским?

Воппрос не к "кадрам".

Вопрос к русским людям. К русскому восприятию.

...кадры не вечны, а вечность приближается.

Там , в вечности ,Свиридов , если кому нужен кто-то " поближе"

А мы пока не там - значит нужно хоть что то делать.

Памятники дело хорошее. Но они из тех материалов, которые сносятся кранами. А картины, может случиться, никто не купит. Даже Государство....