«Только одна мне родная...

Руси я только одной...

Сердце, любовью сгорая,

Руси я отдам святой!»

В.М. Васнецов

Имя Виктора Михайловича Васнецова известно в нашей стране. Он знаменит как замечательный художник, творец образов русских сказок, портретист, художественный деятель. Его работа в области православной церковной живописи остается признанной в настоящее время. По мере создания новых произведений мнения о них не менялись. Рассматривая множество примеров, можно раскрыть значение не только его влияние на русскую культуру, но и заметить неподдельное уважение и признание его художественного таланта.

В настоящее время в самых крупных городах России проходят выставки, включающие в себя произведения Васнецова из всех областей его творчества.

При жизни художника для публики была раскрыта его религиозная живопись. За такие выставки, как выразился сам художник, он «имел обыкновение не оставлять в свою пользу чистого дохода».

Составленная им самим краткая автобиография отображала воздержанное отношение к себе. «Родился в 1848 году 3 мая в селе Лопьял Вятской губ. Сын священника. Образование получил в Вятской духовной семинарии. Художественное образование получил в Петербургской Академии художеств»...

Виктор Михайлович Васнецов был крещён в 1848 году 6 мая в селе Лопьяльском в Троицкой церкви (сейчас Кировская область).

Главной задачей изобразительного искусства Виктор Васнецов считал поиск образа Христа:

«А где же и когда же Дух Божий отразился полнее, глубже, шире и могущественнее в человеческом образе, как не в Христе?!» – писал он Е.Г. Мамонтовой в 1889 году.

Виктор Михайлович был близко знаком с семьями знаменитых меценатов искусства – Третьякова и Мамонтова. Одним из общих их интересов была классическая музыка, исполняемая в присутствии друзей и близких. Из самых любимых композиторов Васнецов выделял Баха, Бетховена и Моцарта.

С.И. Мамонтов написал в 1891 году шутливое стихотворение, в котором был упомянут Виктор Михайлович, при этом были отмечены духовные особенности Васнецова:

«Какой художник Вам более всех нравится?

Отв. Мне больше всех приятен Васнецов.

Хоть скромен с виду,

Акафист прочитать всегда готов

И твердо знает панихиду».

Художник Михаил Нестеров присутствовал вместе с Виктором Васнецовым на похоронах Павла Михайловича Третьякова 7 декабря 1898 г. (по ст. ст.). Третьяков был для Васнецова не только покупателем его картин. Он стал близким для него человеком, ценителем его самобытного таланта:

«Церковь была полна народом. После слова священника гроб подняли на руках художники во главе с В.Васнецовым и Поленовым, художники же несли его и до кладбища, потом долго, долго не расходились».

Васнецов много лет являлся членом товарищества Передвижных выставок. Побывав на одной из них, С. Мамонтов поделился с Виктором Михайловичем своими впечатлениями:

«Твой "Царевич на волке" привел меня в восторг, я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Всё это моё, родное, хорошее! Я просто ожил! таково неотразимое действие истинного и искреннего творчества».

Виктор Михайлович вспоминал, как он помогал создавать церковь в имении С. Мамонтова.

«Теперь любопытные ездят в Абрамцево смотреть нашу маленькую, скромную, без показной роскоши Абрамцевскую церковь. Для нас, работников её – она трогательная легенда о прошлом, о пережитом, святом и живом творческом порыве, о дружной работе художественных друзей, о дяде Савве, о его близких...»

В 1880 году он писал П.П. Чистякову: «Хотя бы малую искорку Духа Божия отразить в картине – и то великое счастье».

Печатные издания, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, сообщали о новых выставках и давали свои оценки.

В 1898 году вышла книга Стефана Васильевича Кульженко, цель которой была иллюстрированно описать собор св. кн. Владимира в Киеве, где Виктор Михайлович оставил множество своих трудов. В ней было 105 иллюстраций в тексте и 42 иллюстрации на отдельных листах. В оглавлении значились его история постройки, архитектура, личности тех, кто потрудился в области живописи, орнамента, скульптуры, а также другие виды предметов, связанных с собором.

Автор книги, говоря о самом соборе, называл самым сильным впечатлением при первом посещении – «образ Богоматери Васнецова на запрестольной стене».

«В золотом полусвете высокой ниши, прилегающей к главному куполу, на легких облаках, холодной и нежно освещённых зарёй, Небесная Царица и Земная Мать Бога несет грешному миру Сына Своего Единородного».

Далее автор противопоставляет образ Богоматери работы Васнецова иностранным живописцам:

«Величие искупительных страданий за грехи мира и великая покорность этим страданиям – этот главный мотив русского религиозного настроения отразился со всею полнотой в божественно-прекрасных глазах нашей русской Мадонны. Это не смиренная и не сколько тупая покорность неведения Россетиевской Ancilla Domini, не божественное спокойствие Дрезденской Мадонны Рафаэля, не экстаз ничем неомраченных непорочных дев Мурильо, – это человеческое проникновение в Божественный замысел и любовная покорность ему наряду с великим страданием и самоотречением. В глазах Васнецовской Богоматери то же сознание неотвратимости и неземной важности предстоящей жертвы, с каким Христос в изображении Евхаристии на той же запрестольной стене простирает апостолам чашу с “кровью Нового Завета”».

В.М. Васнецов. Богоматерь. Источник

Автор отметил ещё одну особенность живописи Васнецова:

«Глаза почти всех его фигур – традиционные глаза византийской иконографии – преувеличенно большие, все одинакового разреза, одинакового цвета, но разнообразие и богатство оттенков в их выражении поразительное».

Автор рассмотрел все живописные труды Виктора Михайловича, оставленные в соборе. Их было более тридцати.

Говоря в целом о религиозной живописи Васнецова, Кульженко отмечал в его работах «поворот к глубоко национальному творчеству»:

«В религиозных сюжетах Васнецовым сохранены византийские традиции, некоторая условность техники, композиции и самих образов, – но, тем не менее, перед нами образцы чисто русского искусства, как по настроению, по глубокой верности духу изображаемых эпох, так и по особому чисто русскому реализму».

В №3 «литературного и научно-популярного журнала для самообразования» «Мир Божий» за 1899 год вышла заметка С. Маковского «Выставка картин В.М. Васнецова», описавшая выставку его произведений за разные годы.

Лучшей картиной, по мнению автора, была «Витязь на распутье», где «Илья Муромец, верхом на белом коне, задумчиво остановился посреди поля и глядит, опустив поводья, на "горюч камень", на котором видна загадочная надпись:

"Как пряму ехати – живу не бывати,

Нету пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному"»...

Сам Виктор Михайлович в письме за 1898 год благодарил знаменитого критика Владимира Стасова и раскрывал задуманное для картины:

«Следуемые далее надписи: "направу ехати – женатому быти; налеву ехати – богату быти" – на камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью. Надписи эти отысканы мною в публичной библиотеке при Вашем любезном содействии».

Работая в Императорской Публичной библиотеке, Владимир Стасов внес неоценимый вклад в распространении старинных материалов, которыми с благодарностью воспользовались как светские, так и духовные лица, сумевшие посетить его.

Владимир Васильевич Стасов не оставил в стороне вопрос о религиозной живописи Васнецова. О его творчестве он высказался на страницах журнала «Искусство и художественная промышленность» в №3 1898 года.

Он отметил «особенную национальную русскую самостоятельность» на примере картин «Преддверие Рая» и «Страшный Суд».

«Ни один наш художник до сих пор не создал так много, и так оригинально, так сильно, для русской церковной живописи. Ни один не изучал до такой степени, и не овладел в такой ширине и подробности, как он, всеми деталями русского костюма, убранства, украшения и вооружения, начиная с древнейшего времени».

Стасов также отметил красоту и разнообразие орнаментов, созданных Васнецовым для храма Святого Владимира в Киеве.

Отвечая на письмо Стасова в 1898 году, Васнецов писал:

«Что касается религиозной моей живописи, то также скажу, что я как Православный и искренне верующий Русский, не мог хоть копеечную свечку не поставить Господу Богу. Может быть, свечка эта и из грубого воску, но поставлена она от души. В Православной Церкви мы родились, Православными дай Бог и помереть».

Владимир Васильевич для своих статей о художнике, спросил Васнецова о «его вере в искусство». Виктор Михайлович отвечал просто и скромно:

«Мы тогда только внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда все силы свои устремим к развитию своего родного Русского искусства, т.е. когда с возможными для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов, – нашей Русской природы и человека – нашей настоящей жизни, нашего прошлого... наши грезы, мечты, – нашу веру, и сумеем в своем истинно национальном отразить вечное, непреходящее».

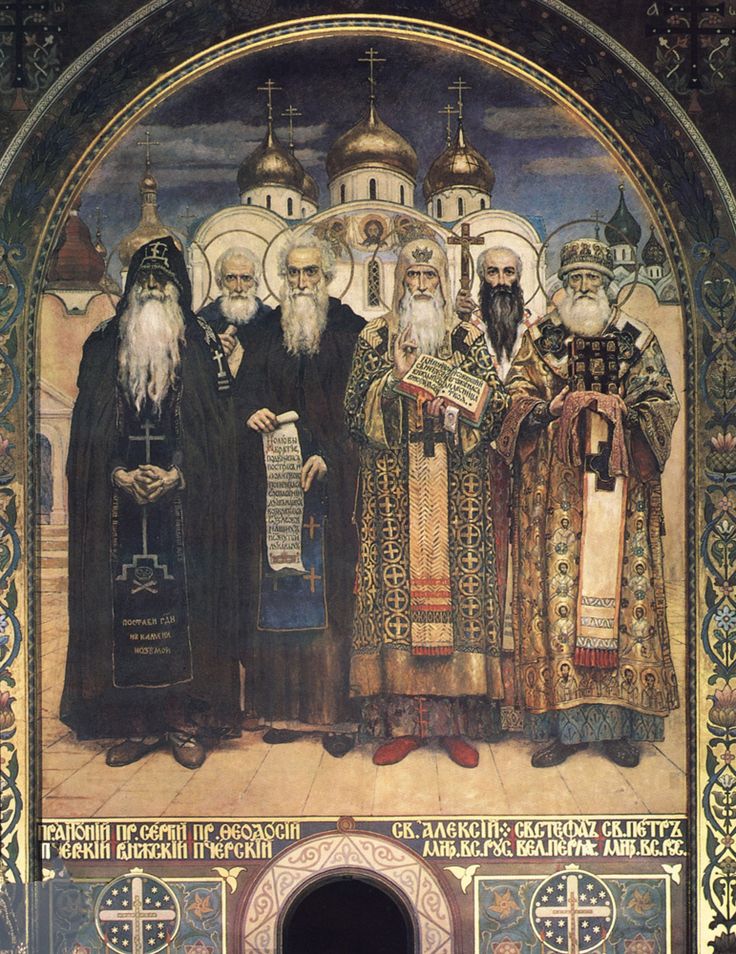

В научном и политическом журнале «Жизнь» за 1899 год (книга 1), где автором статьи «Характерные течения современной русской живописи» был сын художника Ге, была описана картина В.М. Васнецова «Отцы Церкви».

В.М. Васнецов. Собор святителей Русской Церкви. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве, 1896 г. Источник

Рассматривая творчество Васнецова, автор причислял его к художникам-идеалистам и после описания его ранних работ, подошел к сути повествования: «полное выражение талант Васнецова нашел в русской религиозной живописи. Этот предмет, как нельзя более, соответствовал всему нравственному складу В.М. Васнецова. Вполне русский человек по всему существу своему, близкий народу по духу и обладающий способностью наблюдать духовную жизнь людей и облекать образы народной фантазии в реальные формы, он один способен был дать изображения, которые соответствовали бы русским народным верованиям».

Описывая деятельность Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, Ге назвал работу художника выполненной так, что она «вполне упрочила за ним славу художника-идеалиста, творца нового русского церковного стиля».

«Вся средняя часть собора расписана им лично. Там изображена история первых людей, Спаситель, Божия Матерь, Бог Отец, громадная композиция преддверия рая, апостолы и отцы церкви, и тысячи очень сложных и оригинальных орнаментов».

Ге нашел в росписи Владимирского собора не просто фантазию художника, но «что каждое лицо и каждое изображение находится в соответствии с народными русскими религиозными верованиями, которые Васнецов, как бы объясняет зрителю».

Отличительной чертой работы художника Ге посчитал «чисто народный дух, которым веет от его работы, как от некоторых описаний из жития святых».

Предоставляя в статье снимок с «Отцов церкви», автор счел её «замечательной по типичности и экспрессии каждой головы в отдельности. Всё это чисто русские лица, хотя каждое из них и имеет своё особое выражение».

Подводя итог вышеописанному, Ге выразил свое мнение, запечатлев тем самым одно из важнейших составляющих всего творчества художника:

«Он подвинул вперед русскую иконопись и дал видоизмененный тип русского народного православного изображения святых, который был принят русскою церковью, как родственный по духу её учения и отличается несравненно большей художественностью и красотой, чем всё, что было сделано в том же направлении до него».

Чтобы увековечить «состояние культуры и прогресса к концу XIX столетия» на Всемирной художественной, промышленной и земледельческой выставке в Париже, в типографии Министерства Путей Сообщения в 1900 году вышло богато иллюстрированное специальное издание, отразившее масштаб проведенного мероприятия.

Произведения Виктора Васнецова «Алёнушка», «Витязь на распутье», «Битва скифов с варягами», «Богоматерь, запрестольный образ в соборе св. Владимира в Киеве», «Триптих: Христос – Богоматерь – св. Ольга», «Гамаюн птица вещая» и «Пруд» были представлены на Всемирной выставке в Париже, как примеры русского живописного искусства. Также там были представлены произведения множества других художников, таких как Иван Айвазовский, Елизавета Бём, Аполлинарий Васнецов, Владимир Маковский, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Василий Суриков, Иван Шишкин и другие.

Газета Новое время № 8947 в 1901 г. нашла интересным поведать о картине «Царь Иван Васильевич Грозный» Автором статьи был В. Дедлов.

«Васнецов прославился своими религиозными картинами, но это не весь Васнецов. Его религиозные образы навсегда останутся в истории русской живописи. Они дают не только религиозные идеалы святости и чистоты, но что для нас ещё важнее, национальные русские идеалы. Допетровская религиозная живопись была византийскою, в XVIII и XIX столетиях – итальянскою, и только Васнецов сумел впервые уловить и передать истинно-национальное религиозное настроение».

В.М. Васнецов. Иван Грозный. Источник

«На Западе Грозный был бы Людовиком XI, коварным и ненавистным тираном. В России по народному представлению жестокий царь – "гроза", наказание божеское за грехи, посланное для того, чтобы люди покаялись, образумились и исправились. Народный Грозный не гадок, как тиран Людовик, а величественен, как Божий гнев. Он не зол, не наслаждается своими жестокостями; напротив, он страдает под тяжестью своего назначения».

Также была упомянута картина «Богатыри»:

«Перед нами два красавца: могучий, массивный, простодушный Илья и молоденький, лукавый черноглазый попович Алёша. Рядом с ними сухощавый Добрыня, спокойный, мудрый и правдивый мужик. Лица типично-русские. От фигур людей и лошадей веет спокойствием и силой. Все трое стоят твердым оплотом, крепкою "заставой" Русской земли среди её безграничных равнин и степей, открытых для набегов всякой вредной "погани". А русский народ не налюбуется на своих богатырских защитников, украшая их и богатыми одеждами, и блестящими дорогими доспехами, одаряя их конями редчайших былинных пород, рисуя их себе красавцами и умницами, – рисуя так, как рисует их Васнецов, – с патетической силой и вместе с тем бережно, нежно и спокойно».

В газете «Московские ведомости» за 1904 год № 125 во время Русско-японской войны была опубликована статья Клавдия Степанова, посвященная картине «Страшный суд» Васнецова.

В.М. Васнецов. Страшный суд. Источник

Объединяя эту картину и стихотворение Алексея Хомякова «России», автор напомнил о переживаемом страной нелегком времени.

И встань потом, верна призванью,

И бросься в пыл кровавых сечь,

Борись за братьев крепкой бранью,

Держи стяг Божий крепко дланью,

Рази мечом – то Божий меч.

Картину Васнецова автор назвал выраженной в «столь грандиозном и цельном изображении»:

«Пользуясь средствами народного представления, сохранившегося в преданиях и памятниках церковной живописи, Васнецов сумел сосредоточить в этой фигуре человеческой души весь смысл картины Страшного Суда».

И дал подробное описание виденного:

«В верхней части картины представлен Христос, пришедший судить живых и мертвых, Матерь Божия и Иоанн, окруженные святыми и ангелами, а с правой стороны – удостоенные вечной блаженной жизни; с левой – грешники, осужденные, в центре – Ангел, держащий весы и рядом слева диавол; в нижней части: справа – выходящие из гробов, а слева – огонь ада».

Также в 1904 году в № 9 сборника «Художественные сокровища России» была опубликована статья, посвященная картине Васнецова «Страшный суд», представленная на выставке в Москве в Историческом музее. Описывая подробно каждую деталь картины, Н. Романов также признал творчество художника глубоко национальным:

«Великий толкователь и выразитель идеальных свойств русской народной души, В.М. Васнецов своим замечательным изображением "Страшного Суда" снова показал нам, что неоплатны долги наши перед народом и в духовном отношении».

В 1905 году Васнецов устраивал выставку в залах Академии художеств. Об этом событии в газете «Новое время» в №10615 анонимный автор «Р.» оставил заметку и отразил своё мнение о картине «Страшный Суд»:

«По замыслу и трактовке сюжета едва ли не самая грандиозная картина, какую давали когда-либо русские художники».

О творчестве Виктора Михайловича было написано с уважением:

«Русский талант новою и могучею волною обозначает путь родному религиозному искусству, и пока равного ему нет».

Отдельным изданием в 1910 году вышла книжечка Протоиерея И. Соловьева, посвященная религиозной выставке Виктора Михайловича в Историческом музее Москвы. По словам автора, на выставке было «всего пять картин, но по своим размерам они были так велики, что заполняли собою два громадных зала Музея».

а именно: «Сошествие Спасителя во ад», «Евхаристия», «Распятие», «О Тебе радуется» и самая большая их них – «Страшный Суд».

Протоиерей И. Соловьев высоко оценил религиозное творчество Васнецова, указывая на выставленные картины: «их место в храме и в храме, что называется, соборном...»

Особенно отметил автор картину «Страшный Суд»:

«Нет слов, основная идея, вложенная в изображение страшного суда и так живо в данных на картине образах воплощенная, вполне согласна с учением православной церкви; и в целом, и в частях, верная традиционным иконописным подлинникам, картина дышит, так сказать, духом церковности».

Корреспондент газеты «Русское слово» встретился с Васнецовым в 1910 году в здании Исторического музея.

Художник показал свои работы:

«Здесь работа почти 12-ти лет, так как эскизы к ним я начал приготовлять ещё с 1898 года».

Заметка была опубликована в номере 42 от 21 февраля (6 марта) 1910 года. В ней подробно была описана картина «Страшный Суд», названная «грандиозным полотном».

В 1923 году Виктор Михайлович, пользуясь всеобщим уважением, спасал старинные иконы. Он писал в V отдел наркомата юстиции: «В храме Святой Троицы, что в Троицкой слободе, на Самотеке, в г. Москве в 1922 г. под моим непосредственным руководством художником-реставратором Е.И. Брягиным была произведена реставрация икон (числом до 15)».

Он писал о художественной ценности и относил некоторые к XV и XVI векам, называя имя мастера Ушакова.

Васнецов до конца жизни поддерживал и находил возможность сохранять русские святыни.

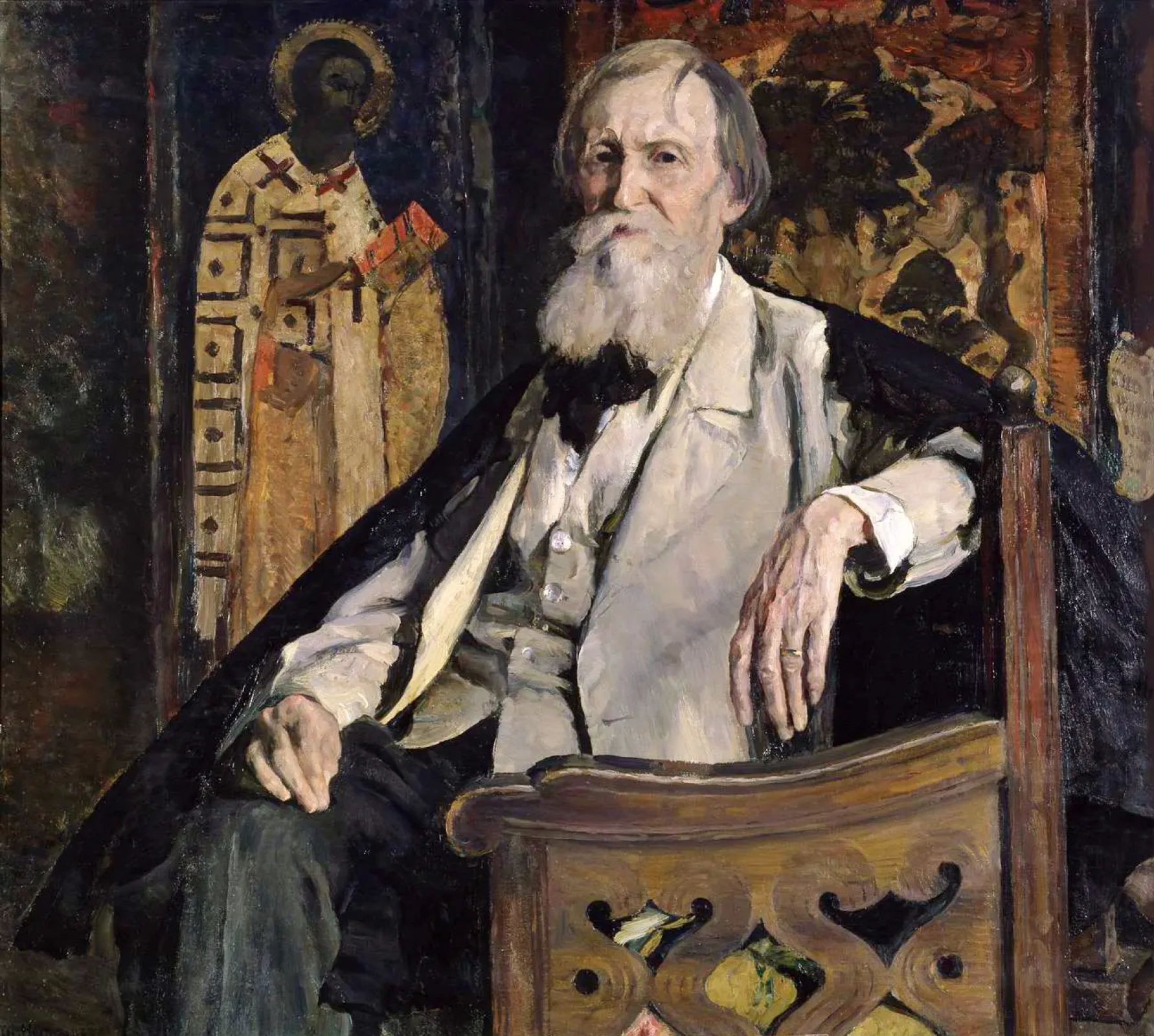

Михаил Нестеров – близкий друг Виктора Васнецова. На протяжении многих лет Михаил Васильевич Нестеров был близок Васнецову. Он оставил значительные воспоминания о нём, раскрывая события своей жизни, неотвязно от судьбы своего друга и наставника.

Познакомились они во время росписи собора Святого Владимира в Киеве.

20 августа (по ст.ст.) 1896 года состоялось торжественное освящение Владимирского собора.

Михаил Васильевич так описывал прошедшие события. 19 августа (по ст. ст.) была совершена первая всенощная, о которой Нестеров и Васнецов «мечтали несколько лет, ещё на лесах собора»:

«Торжественность службы, красота её, неземное пение, масса народа, сотни свечей у образов, которые когда-то писал я, над которыми думал, мечтал и волновался, все это так трогало чувство, душа была полна таким умилением и восторгом, что слезы катились непрерывно, хотелось рыдать, молиться, радоваться, высшего торжества духа трудно пережить. Всенощная длилась 4 часа, и мы с Васнецовым достояли до конца. Этот вечер был единственный и незабвенный в своем роде».

На следующий день прибыли Государь и Государыня, а также «митрополит, Великие Князья, министры и проч.».

Нестеров также присутствовал при освящении храма, был на крестном ходе.

«После обедни Государю был представлен Васнецов. Государь подал ему руку и благодарил, как и Государыня, и обещал быть в соборе для подробного осмотра его».

«После обеда Государь подошел к Васнецову и беседовал с ним более четверти часа. Беседа была простая, сердечная, Государь благодарил за собор».

Осмотр Государем собора стал незабываемым для Нестерова. Были отмечены работы его наставника Васнецова, высоко были оценены и его собственные, и он мог гордиться таким высочайшим вниманием.

О судьбе картины «Страшный суд» Михаил Нестеров в 1923 году писал П.И. Нерадовскому – в то время музейному работнику, прося помощи для спасения полотна. После революции 1917 года, где оставались работы художника, «Храм был обращен в кинематограф, а картины после разных мытарств, оказались во Владимире».

«Страшный суд» был «накатан на большую жердь, разорван более чем на аршин внизу и наскоро зашит бечевкой».

Нестеров просил Нерадовского забрать картину в кладовые Русского музея, чтобы «спасти от полной гибели», и написал, что «Страшный суд» он «считал и считает лучшим из церковных произведений Васнецова после алтарной росписи киевского Владимирского собора».

М.В. Нестеров. Портрет В.М. Васнецова. Источник

Виктор Михайлович скончался 23 июля 1926 года. Михаил Нестеров присутствовал на его похоронах и смог оставить об этом свидетельство.

«В воскресенье, 25-го, за панихидой было очень многолюдно, а вечером был парастас, и народу нельзя было вместить в комнаты, он стоял на дворе. Все такие яркие русские лица, знакомые и вовсе не знакомые. Все пришли попрощаться, помолиться о новопреставленном рабе Божии Викторе».

26 июля были похороны. Михаил Нестеров был одним из тех, кто выносил гроб, помогая сыновьям художника.

«Гроб поставили перед "Распятием" – одной из самых последних работ Виктора Михайловича, подаренной своему приходу. Служил о. Александр, сослужило ему восемь священников и два диакона, один из них – великолепный протодиакон – сибиряк. Прекрасный хор, певший все время песнопения старых композиторов Бортнянского и Турчанинова».

«Прекрасное чтение Евангелия о. Иоанном Кедровым. Простое, трогательно-задушевное слово о. Александра».

Виктор Михайлович Васнецов нашел упокоение на Лазаревском кладбище Москвы.

«Всю дорогу несли гроб на руках. Так много было желающих, такая была ревность в этом, равно у старых, как и молодых».

При жизни художника множество печатных изданий раскрывало достоинства и критиковало творчество Виктора Михайловича. Можно сделать вывод, что к его работам невозможно было относиться равнодушно, в них искали национальные и духовные образы. Сейчас, через много лет существования его работ, когда они бережно сохраняются для будущих поколений, можно увидеть их в залах различных музеев страны. Они являются отдельной страницей в культурной и религиозной жизни России.

Можно взять в пример высказывание М.В. Нестерова о значении художественного творчества Васнецова для потомков:

«Чудный памятник по себе оставит Васнецов русским людям. Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучеников, всех тех, на кого они хотели бы походить и что есть их заветные идеалы. Вот как живые стоят "Феодосий", "Сергий Радонежский", "Филипп Митрополит Московский", повыше "Пророки".

"Христос" Васнецова традиционен, но исполнен красоты внешней и внутренней».

Мария Сергеевна Сверликова, журналистка, Санкт-Петербург