Ежегодно в нашей стране вспоминают о великом русском композиторе Петре Ильиче Чайковском. Его творчество является неотъемлемой частью русской культуры. Ещё при жизни Петра Ильича ценили как талантливого музыканта, а произведения его постепенно стали известны всему миру.

Но не только светские произведения, но и духовная музыка, созданная по чистосердечному стремлению прославления Господа, составили творческое наследие Чайковского.

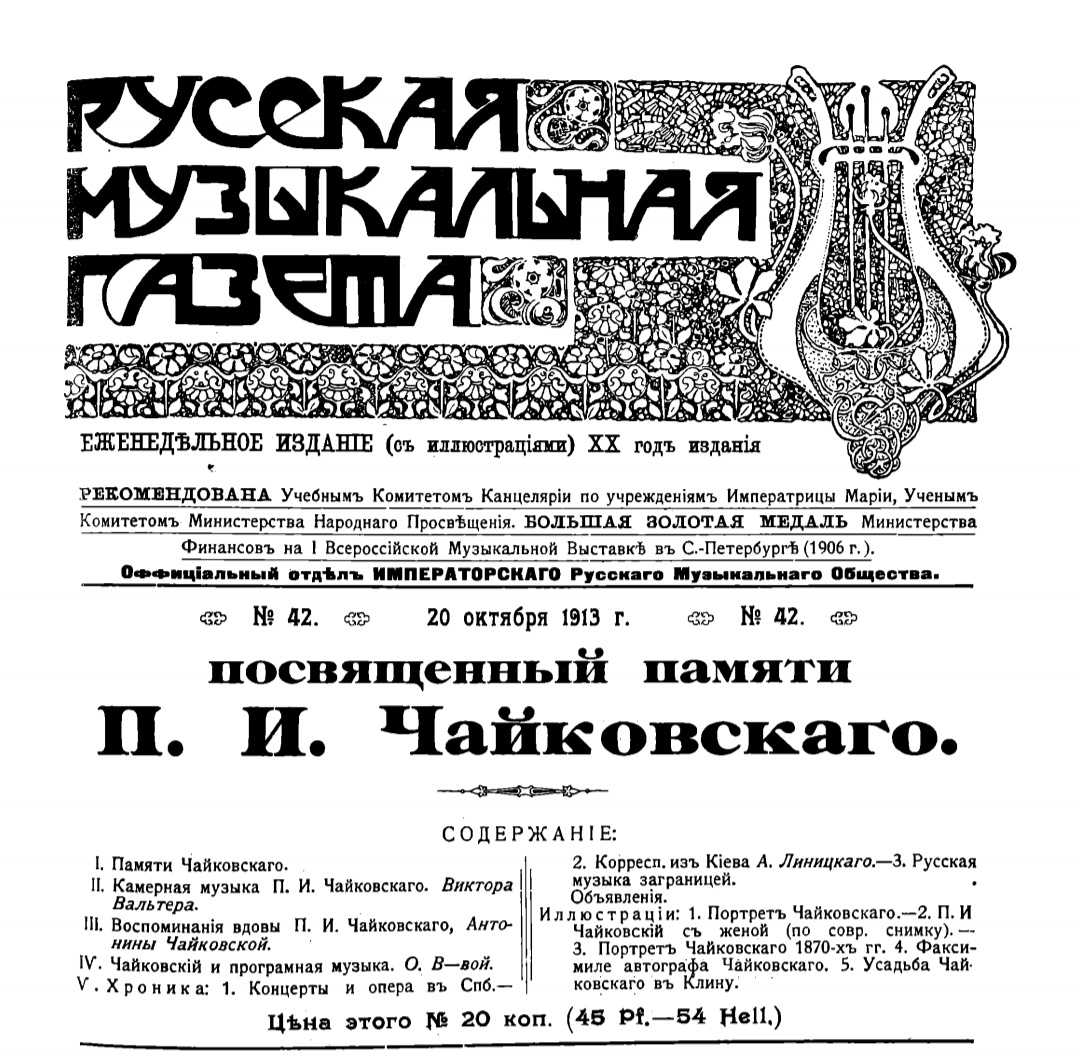

«Русская музыкальная газета» существовала с 1894 по 1918 год. Почти в каждом номере упомянуто было имя Петра Ильича Чайковского. Корреспонденты из разных городов Российской Империи пополняли газету впечатлениями о прошедших событиях, публиковались неизданные письма, подробно разбирались сочинения, а сам редактор-издатель Николай Фёдорович Финдейзен старался не только находить и добавлять в свою газету самые интересные и значительные материалы о творчестве Петра Ильича, он уважал его личность и чтил память о нём. Например, в № 25-26 за 1912 год он опубликовал воспоминание доктора В. Бертенсона, который провёл несколько дней рядом с Чайковским, уже смертельно больным. Слова доктора должны были пресечь «грязные намёки на причину самоубийства Петра Ильича».

Н.Ф. Финдейзен. Источник

Роль Государя Императора Александра III в судьбе Чайковского имела большое значение. Петр Ильич по высочайшему Указу получил пожизненную пенсию в размере 3000 рублей и мог жить спокойно в своем имении в Клину, а когда Государь узнал о смерти композитора, «принял похороны на свой личный счет», то есть взял на себя все расходы и сделал соответствующие распоряжения.

В «Русской музыкальной газете» существовал раздел «Периодическая печать о музыке», в котором дублировались самые значительные статьи из других периодических изданий. Модест Ильич Чайковский оставил в своей статье для «Северного Вестника» воспоминания о юности и молодости своего брата, а Николай Финдейзен включил эту статью в свою газету за 1897 год. Там он выделил личность протоиерея Михаила Измайловича Богословского – человека, сильно повлиявшего на Петра Ильича, особенно на его мировоззрение.

В публикации говорилось об отце Михаиле: «Он сразу ещё в приготовительном классе поразил впечатлительность нашего мальчика. В памяти Петра Ильича осталась навсегда картина, как однажды наверху этого спуска появилась фигура отца Богословского, показавшаяся ему необыкновенно прекрасной. Во всех отношениях, из тогдашнего персонала руководителей училища он был несомненно самый выдающийся и по учености, и по талантливости, и по цельности, и по стойкости убеждений. Доктор богословия, составитель высокоценимой "Священной Истории Ветхого Завета", он был законоучителем в младших классах и профессором церковного права, логики и психологии – в старших.

Петр Ильич особенно любил его чтение Св. Евангелия и Покаянного канона Андрея Критского на первой неделе великого поста. Та любовь к церковным службам и пению, которая заставляла Петра Ильича до самой кончины по возможности не пропускать обедни в праздничные дни, да и интерес к церковной музыке, желание что-нибудь сделать для неё – имели несомненно источником впечатление, произведенное на него о. Михаилом Измайловичем Богословским».

В № 1 газеты за 1897 год музыковед Александр Петрович Коптяев раскрыл духовные начала юного Петра Ильича через те же воспоминания брата композитора: «У Чайковского весьма рано проснулась потребность высказаться, выразить в чем-нибудь свой внутренний мир. Мальчик 5-ти, 6-ти лет пишет уже стихи, слабенькая детская ручка очень чисто выводит на тетрадке слово "Бог", как бы символизируя свои духовные запросы».

Далее А.П. Коптяев привёл строки письма 9-летнего Петра Ильича к своей гувернантке, где сообщает о прочтении им «Кануна Рождества» и хочет прочитать «Дух христианства».

Критический очерк «П.И. Чайковский как духовный композитор» (№ 9) протоиерея Михаила Лисицына был один из первых, где подробно разбирались творчество Петра Ильича в области духовной музыки.

Автор признавал, что «без внимания были оставлены его церковно-музыкальные композиции».

«Всенощную и литургию он написал в несколько месяцев, а другие композиции – время от времени».

«Чайковский не только писал оригинальные произведения на тексты церковных песнопений, но и гармонизировал древнецерковные напевы».

Особенно выделил автор произведения Петра Ильича:

«"Достойно", "Отче наш" (из Лит.), "Отче наш" (ор.8), "Блажени", 103 псалом, "Блажен муж", "Свете тихий", Тропари по непорочных, "Воскресение Христово", "Свят Господь Бог" и Великое славословие. – "Достойно" – дышит девственной чистотою, "Отче наш" исполнено детской, спокойной простоты, какая и подобает христианину в обращении к Богу, своему Отцу. "Свят Господь" – маленькая, но чрезвычайно выразительная пьеса. Великое славословие изложено образцово, отступления от древней мелодии художественны; "на всяк день" и "сподоби" – места подсказанные композитору вдохновением».

Называя М.И. Глинку отцом нашей национальной музыки, он признал Чайковского продолжателем «дела, завещанного русским композиторам».

Но критический очерк Лисицына содержал множество попыток найти у Петра Ильича недостатки, обусловленные, по мнению автора, недостаточностью его теоретических знаний в области церковного пения. В то время не утихали споры о различных теориях, касающихся православной церковной музыки. Различные мнения были также отражены в газете Н.Ф. Финдейзена.

Также в 1897 году в «Русской музыкальной газете» частично был опубликован «Словарь русского церковного пения» Антонина Преображенского – одного из самых значительных исследователей русской церковной музыки, в котором были указаны главные произведения лучших духовных композиторов и их краткие биографии.

Имя Петра Ильича Чайковского в этом словаре также присутствовало. О нём говорилось:

«Писал оперы, симфонии, и др. произведения. Умер в расцвете своей музыкальной славы, пользуясь уважением и любовью всего музыкального мира.

В области церковного пения Чайковский оставил "Литургию св. И.Златоуста для четырехголосного смешанного хора", как свободное сочинение, и – переложение – "Всенощное бдение", несколько отдельных песнопений; затем – "Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовно-музыкальных произведений в России". Им же были просмотрены и снабжены примечаниями сочинения Бортнянского».

Чайковский П.И. Литургия Св. Иоанна Златоуста для четырехголосного смеш. хора, Ор. 41 / Чайковский П.И. — Москва: П.Юргенсон, ценз. 1896. — 63 с. Источник

В 1898 году «Русская музыкальная газета» через хронику событий в Москве сообщала о мероприятиях, проходивших в честь 5-летия со дня кончины Петра Ильича. Автором здесь являлся Иван Липаев – московский корреспондент, занимающийся в том числе и вопросами духовной музыки.

«Долг годовщине отдал и хор певчих синодального училища, певших на литургии в церкви Большого Вознесения. Чудный, слегка морозный день способствовал обильному притоку молящихся. Церковь была совершенно полна, что называется, яблоку негде было упасть».

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое Вознесение»). Источник

В 1899 году во втором номере газеты за этот год появилась статья «Чайковский о русской церковной музыке» К.М. Конинского — в то время регента и учителя пения.

Автор вспоминал о Петре Ильиче с теплом, упоминая о личной переписке с ним ещё с 1888 года.

«Покойный П.И. Чайковский, живо интересовавшийся церковной музыкой, оставил и в этой области следы своего творческого таланта: его "опыт гармонизации древних напевов", а также и самостоятельные духовно-музыкальные сочинения свидетельствуют о направлении и желании, как он выразился в одном из своих писем ко мне, "служить только переходной ступенью от водворенного в России Бортнянским пошлого итальянского стиля к тому стилю, который введет будущий Мессия"».

Далее К.М. Конинский представил ещё фрагмент из письма Петра Ильича, в котором так ярко было обозначено желание способствовать развитию церковной музыки:

«Новый путь заключается в возвращении к седой старине, и в сообщении древних напевов в соответствующей гармонизации. Как должно гармонизировать древние напевы, надлежащим образом не решил ещё никто, но есть люди, как например Разумовский, Римский-Корсаков, Азеев, которые знают и понимают, что нужно русской церковной музыке, но все это вопиющего глас в пустыне! Не подумайте, что я подразумеваю свои сочинения».

Автор статьи напомнил, что Михаил Иванович Глинка держался тех же взглядов на церковную музыку и называл Бортнянского «Сахаром Медовичем». Целью статьи было не только показать мнение Петра Ильича в его переписке, но и обратить внимание общественности на возможность «уничтожить одним ударом все не церковное и чуждое русской церкви и возвратить приличествующий нашему православному пению величественный и строгий стиль гармоний».

В 1900 году (№ 45) «Русская музыкальная газета» пополнилась ценными воспоминаниями современника Петра Ильича — Павла Михайловича Пчельникова, уже бывшего тогда управляющим конторой Московских Императорских театров. Статья была опубликована в «Московских ведомостях», и Николай Финдейзен решил продублировать столь ценный материал в честь 7-летия со дня кончины композитора.

Павел Михайлович поведал о встрече с Петром Ильичем в одном из домов, куда они были приглашены. Чайковский, однажды услышав, что в этом обществе шутят над религиозными вопросами, «сначала надулся, а затем, не выдержав, заявил хозяину, что находит неудобным для себя слушать все эти острословия, касающиеся предметов, к которым он привык относиться с благоговением, а потому просит извинить его, если он уйдёт домой. Тогда хозяин был вынужден просить присутствовавших прекратить неподходящий разговор. Заявление Петра Ильича имело такое благотворное действие, что впоследствии достаточно было появления его, чтобы всякие неприличные шуточки на религиозные темы мгновенно прекращались».

В 1902 году газета была пополнена уже несколькими статьями, где Петр Ильич рассматривался как композитор православной церковной музыки. Одновременно здесь была отражена уже и память о нём, выраженная в исполнении его духовных произведений.

Так в 1902 году вышли сразу три статьи Николая Ивановича Компанейского, композитора духовной музыки и литературного критика в этой области.

Николай Иванович поведал о посещении им заупокойной литургии в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Встретив в трамвае неравнодушную к судьбе творчества Петра Ильича молодежь, он подумал: «Вот времена-то отрадные пришли, в салонах появилось демество, раздались звуки церковной музыки. Спасибо Чайковскому, что заставил светское общество интересоваться религиозною музыкою, давно этого на Руси не было».

Далее Компанейский через беседу других пассажиров напомнил ещё об одном важном факте, связанным с духовными произведениями Чайковского, – о запрете их исполнения в церкви:

«Никто не запрещал музыки Чайковского, она не разрешена духовною цензурою к исполнению в церкви, а не запрещена, и только потому, что право это принадлежит директору Придворной певческой капеллы; Чайковский же не захотел представлять своих сочинений на его суд, находя это унизительным для художника».

На это «Русская музыкальная газета» обратила внимание более подробно уже позже, раскрывая подробности в литературно-юридических воспоминаниях Степана Васильевича Смоленского.

Далее Компанейский писал:

«Ни один из русских композиторов не был так доступен большинству своею душою, как Чайковский. Кто знаком с произведениями Чайковского, тот переживал его ощущения, в нём есть частичка его души, а потому он близок ему, он родной ему, но не плотью, а духом. Таких родных у Чайковского на Руси десятки тысяч, и все они теснились бы здесь на площади, стремясь в церковь помолиться, по русскому обычаю, в годовщину его кончины, если бы не заботы будничного дня».

Заупокойная литургия совершалась в небольшой церкви Святого Духа. Компанейский отмечал, что «за 10 минут до начала обедни церковь была переполнена до тесноты».

«Какая-то таинственность и торжественность чувствовались в храме в ожидании литургии. У всех одно имя было на устах, одно желание: молиться за упокой души, оставившей на земле свои откровения. Но, вот послышался звонкий бой часов, прозвучало одиннадцать так ясно, будто храм был пуст, и тысячная масса, притаив дыхание, устремила взор на диакона, выходящего к Царским вратам. Хор ответил на возглас священника мягким, но мощным аккордом: – аминь. Почти все песнопения, за исключением не находящихся в партитуре, и некоторых припевов, состояли исключительно из сочинений Чайковского».

Компанейский, лично присутствовавший в такой памятный для всех день в церкви, рассуждал о значении церковной музыки Петра Ильича:

«Теснота в храме и благоговейная тишина красноречиво свидетельствовали о музыкальной ценности сочинений Чайковского. Мы должны быть ему благодарны, прежде всего, за то, что он первый из больших русских композиторов, при своей колоссальной музыкальной деятельности, отдал много времени для церковной музыки. Но главная заслуга его перед церковной музыкою та, что в некоторых, хотя и немногих, своих духовных сочинениях он, силою своего вдохновения, а не мудрствуя лукаво, влил в неё русскую народную струю, русский стиль...».

Исполнение литургии Компанейский назвал доведенным до высшего предела:

«Молящиеся в храме, кажется, не проронили ни одного звука. Вся великая и малые эктении сопровождались припевами "Господи помилуй" сочинения Чайковского. Музыкальное разнообразие припевов освежало внимание молящихся, а потому и слова каждого прошения диакона, прекрасно декламированные, западали в душу».

Говоря о Херувимской песне, он сравнивал её с «орнаментом узорчатых русских мелодий»:

«Он открыл ставню в темный храм, и яркий солнечный луч брызнул в окно, осветив узоры древнерусского орнамента».

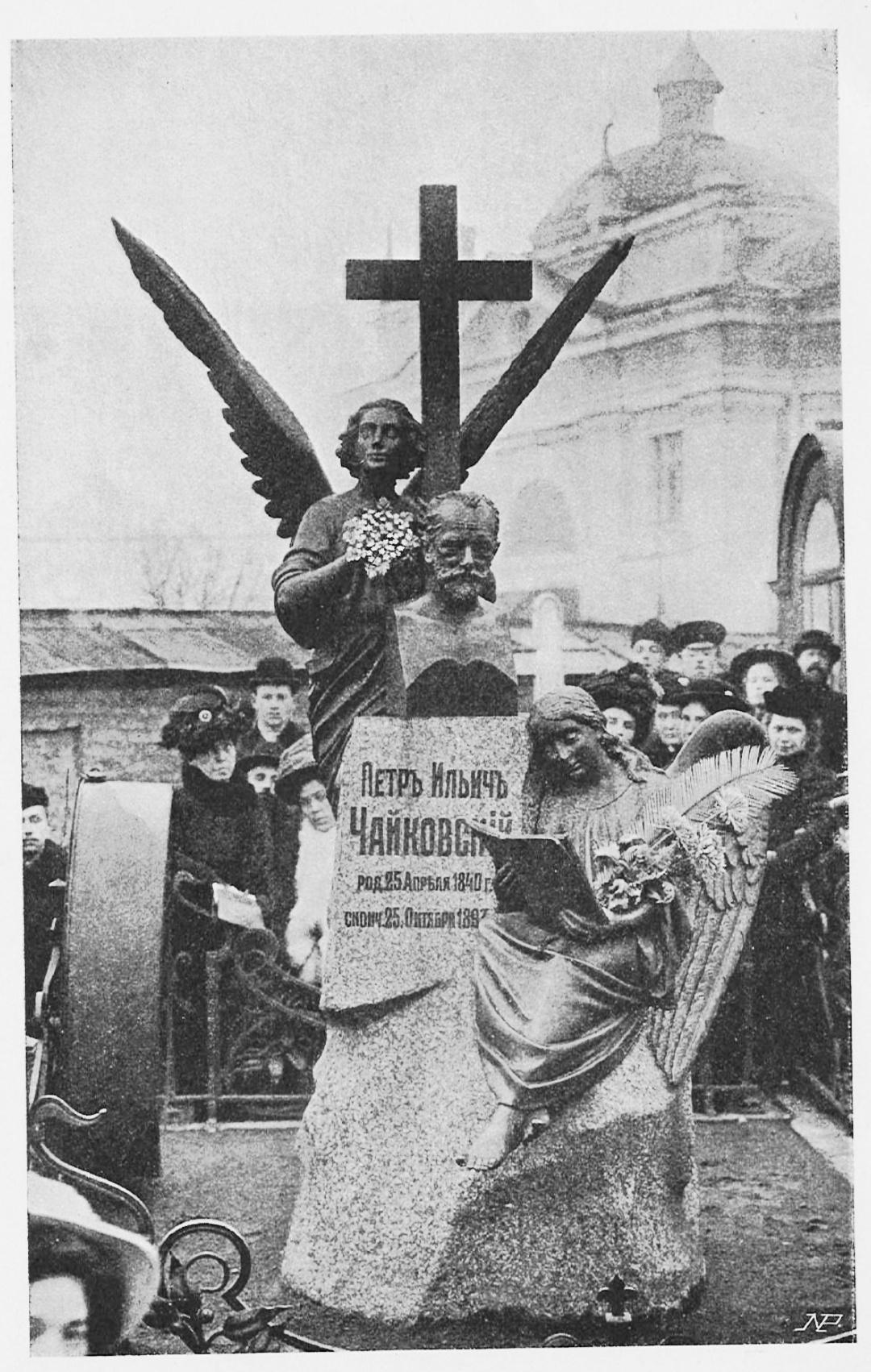

Николай Иванович посчитал именно Александро-Невскую лавру местом, где «над прахом обожаемого композитора изваянный ангел с распростертыми крыльями охраняет его бюст», можно было услышать духовные произведения Чайковского в самом совершенном толковании. Там, куда публика пришла в храм с молитвой за упокой души Петра Ильича Чайковского.

В другой статье, посвященной духовному концерту хора Архангельского и «Херувимской» Чайковского, произведения, входящего в тот концерт, Николай Иванович отметил значение этого произведения для русской церковной музыки:

«Появление "Херувимской" Чайковского – событие громадной важности. После сочинений Бортнянского херувимская эта есть первый ценный вклад».

Николай Иванович подробно рассмотрел данное произведение с точки зрения музыковеда и сделал вывод:

«Херувимская Чайковского имеет характер народного творчества, мелодия её типична, содержательна и ясна, гармонична между частями и в целом, понятна всем богомольцам, а потому песнопение это церковно и русского стиля».

Позже Николай Иванович рассмотрел и произведение «Достойно есть» Петра Ильича Чайковского. Оно было исполнено 3 февраля 1902 года в духовном концерте под управлением Архангельского.

Начал он со слов: «Песнопение в нашей церкви установлено Самим Господом Иисусом Христом. Песнопение есть единственное из искусств, избранное Богочеловеком для сообщения душевного настроения и излияния скорби Его сердца».

Далее Николай Иванович представил изречение апостола Павла, через которое он хотел передать, как именно следует относиться к песнопению: «назидая самих себя песнопениями духовными... воспевая в сердцах ваших Господу».

И добавил: «воспевать Господа следует непременно в сердце нашем, или с душевным настроением, – тогда только оно будет назидательно для ума. Церковь наша отвергла инструментальную музыку не потому, что она не в силах передать душевное настроение, а потому, что красоты её, отвлекая внимание от мысли слов, лишают их назидательности. Цель песнопения не наслаждение, а назидание».

Построив на этой мысли свой музыкальный разбор, Компанейский сравнил сочинение Петра Ильича с одноименным произведением Бортнянского, притом не умаляя «громадное значение Чайковского в истории нашей церковной музыки».

Позже, в 1902 году московский корреспондент газеты Иван Васильевич Липаев, сообщил о музыкальных событиях, происходивших в день смерти Чайковского 25 октября, отмечая исполнение хором Синодальных певчих «Литургии» Петра Ильича в церкви Большого Вознесения.

Николай Финдейзен, присутствовавший на торжествах, посвященных 200-летию Санкт-Петербурга, рассказал о произведениях Чайковского, которые вошли в программу юбилейных празднеств:

«В день "юбилея" русские оперные театры гг. Михайлова и Ярона поставили "Евгения Онегина". Днём 16 мая в Михайловском манеже была поставлена "Мазепа" Чайковского. Насколько юбилейны и праздничны в ней сцены пытки и казни Кочубея – судить не берусь».

Был дан концерт, в котором прозвучала увертюра «1812 год» Чайковского. Николай Федорович добавил, что написана она была по поводу освящения храма Христа Спасителя в Москве.

В № 42 газеты за 1903 год была опубликована статья в честь 9-летия кончины Чайковского, подробно описывающая события, происшедшие в эти дни.

В статье не указано авторство, но человек, описывающий происшедшее, передавал слова очевидца тех событий:

«В половине восьмого вечера первого дня вошёл никому не известный священник с большим наперсным крестом. Он спросил – нет ли священнических облачений. – "Отслужим ещё одну панихиду и помолимся", – сказал он. Публика всё входит и выходит, и ей хотелось бы помолиться... Я начну служить панихиду. Может быть, кто-нибудь найдётся умеющий петь, а нет, так я и сам пропою. Такой великий артист, вся Россия его знает. Грешно не помолиться...

Через минуту у гроба раздалось "Благословен Бог наш"... – Аминь, робко запел один голос в публике. Началась ектения. К первому голосу присоединился другой, затем третий, и, наконец, запели все присутствующие. Пение было не стройное, не в такт, с диссонансами, но зато все пели от чистого сердца, кто как умел. Панихида вышла редкая, своеобразная и трогательная; многие плакали... Окончив богослужение, сященник снял облачение и, поклонившись гробу, молча, тихо вышел, не сказав никому своего имени...»

В день кончины Петра Ильича панихиды совершались повсюду. В Большом театре Москвы артисты прекратили играть «и немедленно отслужили панихиду».

Всесторонне вспоминали о Петре Ильиче в 1902-1903 годах. Этот период стал самым плодотворным для «Русской музыкальной газеты» – о Чайковском говорили как о композиторе духовной музыки.

По случаю 10-летия со дня кончины композитора газета посвятила весь № 42 за 1903 год памяти Петра Ильича Чайковского.

Особое место в этом номере заняла литературно-юридическая статья Степана Васильевича Смоленского, в то время управляющего Придворной Певческой капеллой.

Его воспоминания коснулись долгого судебного дела, которое происходило между известным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном и директором Придворной Певческой капеллы Николаем Ивановичем Бахметевым из-за выпуска в печать «Литургии» Петра Ильича Чайковского в 1879 году:

«После первой годовщины Синодальный хор неопустительно поет ту же "Литургию", ежегодно поминая 25 октября Чайковского как своего благожелателя. И до сих пор полна народом в этот день огромная церковь Большого Вознесения. В тот же день полон народом и огромный собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, – звуками той же чудной "Литургии" поминается её автор. Как-то само собою установился обычай поминать Чайковского при пении его "Литургии"».

После выхода в свет этого произведения все экземпляры были конфискованы. Бахметев ссылался на закон 1816 года, где было указано: «Печатать и петь только те духовно-музыкальные сочинения, кои одобрены будут Директором Придворной капеллы», то есть им самим, одновременно считая произведение Чайковского «слишком оперным». Но издание, напечатанное Юргенсоном, уже было разрешено к печати Московским Комитетом духовной цензуры.

Бахметев обратился к Московскому обер-полицмейстеру Козлову, и тот конфисковал все экземпляры «Литургии Святого Иоанна Златоуста».

«Главное управление по делам печати сейчас же признало не только незаконность действий Бахметева, но и право Юргенсона взыскать с него убытки».

Поверенным со стороны Юргенсона в этом деле стал брат знаменитого русского критика Дмитрий Васильевич Стасов.

«Святейший Синод признал, что, так как духовно-музыкальное сочинение Чайковского под названием "Литургия Святого Иоанна Златоустаго" было представлено Юргенсоном в Московский Духовно-цензурный комитет только для разрешения к напечатанию и выпуску», то на этом основании конфискация была незаконна. А получение разрешения «к употреблению в церквах» не просили ни автор, ни издатель.

Бахметев имел право одобрять рассмотренное им произведение только для «употребления в православных церквах при богослужении» и не мог запрещать его для печати и исполнения вне церкви.

В итоге дело рассматривал Правительствующий Сенат. С Бахметева и Козлова взыскали 286 рублей убытков за отобранные сочинения. После этого «Литургию» стали исполнять на духовных концертах.

В 1903 году, когда была написана статья, «Литургия» ещё не была разрешена «для употребления при богослужении», о чем сожалел Степан Васильевич Смоленский.

В № 44 за 1903 год московский корреспондент Иван Липаев описал все мероприятия, которые прошли в честь 10-летия со дня смерти Чайковского:

«Едва ли другой какой город почтил ещё так имя Чайковского, как Москва. В день десятилетия Синодальный хор пел литургию покойного в Большом Вознесении, при огромном стечении народа, в два же часа пополудни – состоялась панихида в консерватории».

Так же он упомянул об исполнении по всему городу различных произведений Петра Ильича – его симфоний, опер и романсов:

«Вообще дни Чайковского прошли в Москве прекрасно, и память по нем отличалась искренностью, достойной имени музыканта».

В следующем 1904 году он сообщал, как прошла 11-я годовщина памяти Петра Ильича Чайковского:

«Уже одиннадцать лет минуло со дня смерти Чайковского, а Москва всё-таки старается поддержать живое воспоминание о нём. В нынешнем году особенно был сильный приток желающих помолиться о упокоении души Петра Ильича, и храм Большого Вознесения был переполнен. Синодальный хор пел всю обедню и панихиду».

1904 год ознаменовался радостным событием. В разделе газеты «Церковно-певческое дело» Н. Компанейский писал следующее:

«Херувимская Чайковского, партитура которой состоит всего из 6 страниц, разрешенная к печати в 1885 г. в течение 20 лет, только ныне, 25 октября 1904 г., в первый раз дождалась исполнения в храме, да и то случайно, благодаря существованию в Петербурге прекрасного хора Высокопреосвященного митрополита, находящегося под руководительством такого талантливого истолкователя соч. Чайковского, как Иван Яковлевич Тернов».

Компанейский назвал «Херувимскую песнь» Чайковского великим произведением искусства, а последний её стих «Аллилуиа» «одною из блестящих страниц певческих партитур музыкальной литературы всего мира».

В качестве приложения к газете в 1907 году был опубликован «Краткий очерк истории церковного пения в России» некоего автора под псевдонимом А.П. В очерке было перечислено множество имён известных духовных композиторов и других деятелей, связанных с русской церковной музыкой. В нём Чайковский был назван выдающимся светским композитором. Там был выделен его труд «Всенощное бдение. Опыт гармонизации богослужебных песнопений». О характере переложения была дана цитата Чайковского из предисловия к изданию: «При гармонизации церковных мелодий я держался тесных границ так называемого строгого стиля». И в уточнение о процессе создания этого произведения приведу цитату из письма Петра Ильича, опубликованного во 2-м томе «Жизни П.И. Чайковского», написанной его братом Модестом:

«Если удастся выйти победителем из всех затруднений, я буду гордиться, что первый из современных русских музыкантов потрудился для восстановления первобытного характера и стиля нашей церковной музыки».

В № 44 за 1907 год в разделе газеты «Концерты» сообщалось о 15-й годовщине со дня кончины Чайковского. Автор не оставил подписи. События касались Санкт-Петербурга:

«В день годовщины в Троицком соборе Александро-Невской лавры была отслужена заупокойная литургия и панихида. Прекрасный хор Тернова, под его мастерским руководством, спел обедню Чайковского. В церковь и на могиле Петра Ильича собралось много его почитателей, профессоров и учащихся».

Могила П.И. Чайковского. Фотография 1913 года, издание Своб. Худож. Марценко «Чайковский в нашей церковной музыке». Одесса, Типография Епархиального Дома. Александровский просп., собственный дом № 6.

В разделе «Хроника» в № 40 за 1912 год был описан концерт, прошедший 18 сентября в Санкт-Петербурге. Берлинский придворный хор в зале Дворянского собрания (Сейчас Большой зал Санкт-Петербургской филармонии) исполнил помимо различных духовных произведений европейских композиторов «Херувимскую песнь» Аренского и Чайковского на русском языке.

«Обе были спеты с хорошим пониманием их стиля».

В 1913 году № 42 «Русской музыкальной газеты» был посвящён, как и 10 лет до того, памяти Петра Ильича Чайковского.

В 1916 году газета опубликовала некролог, посвящённый Модесту Ильичу Чайковскому – брату композитора. «Им была издана 3-х томная биография П.И. Чайковского, заключающая наиболее ценный биографический материал. М.И. устроил в доме своего брата в Клину музей П.И. Чайковского».

Никто лучше близкого и родного человека не смог бы с таким теплом и уважением подробно описать жизнь великого русского композитора. Ещё ранее, в 1902 году Николай Финдейзен как редактор и издатель счел своим долгом создать краткий обзор изданных книг, а в 1903 году все три тома были выпущены, о чем сообщалось в разделе газеты «Книги».

В заключение можно сказать, что те ценные сведения, которые были собраны в «Русской музыкальной газете» и изданы Николаем Федоровичем Финдейзеном, смогли представить личность Петра Ильича Чайковского не только как композитора духовной музыки, но и человека, осознанно взявшегося за такой ответственный труд – создание православной церковной музыки.

Сейчас духовные произведения Чайковского уже не запрещены для исполнения в православных храмах. И по всей нашей необъятной стране может раздаваться славлению Господа посредством творчества Петра Ильича Чайковского.

И лучшим действием в память о русском композиторе может быть только «молитва за упокой души, оставившей на земле свои откровения», – как писал о Чайковском Николай Иванович Компанейский.

Мария Сергеевна Сверликова, Санкт-Петербург

Верхнее фото: П.И. Чайковский. Источник

1. Спасибо!

К сожалению, эпизод с Бахметевым не уникален. Хватало таких, кто называл "вторжение" в храм музыки Чайковского (а также Рахманинова, Кастальского и др.) кощунством. Как будто церковная музыка должна быть ненародной, космополитичной.