Великий английский драматург давно известен по всему миру. Его произведения переиздаются, театральные постановки обновляются, кинематограф не перестаёт выдавать новые картины. Во всех сферах искусства известен У. Шекспир.

В нашей стране он также не остался незамеченным. Его творчество повлияло на раскрытие талантов не только на театральных сценах. Художники, музыканты, писатели, критики, переводчики, люди, которые нашли в себе различные точки соприкосновения с творчеством Шекспира, его драматического и поэтического искусства, внесли большой вклад в культурное наследие нашей страны.

Ещё в XVIII веке развивающийся театр в Российской Империи имел представление об английском драматурге.

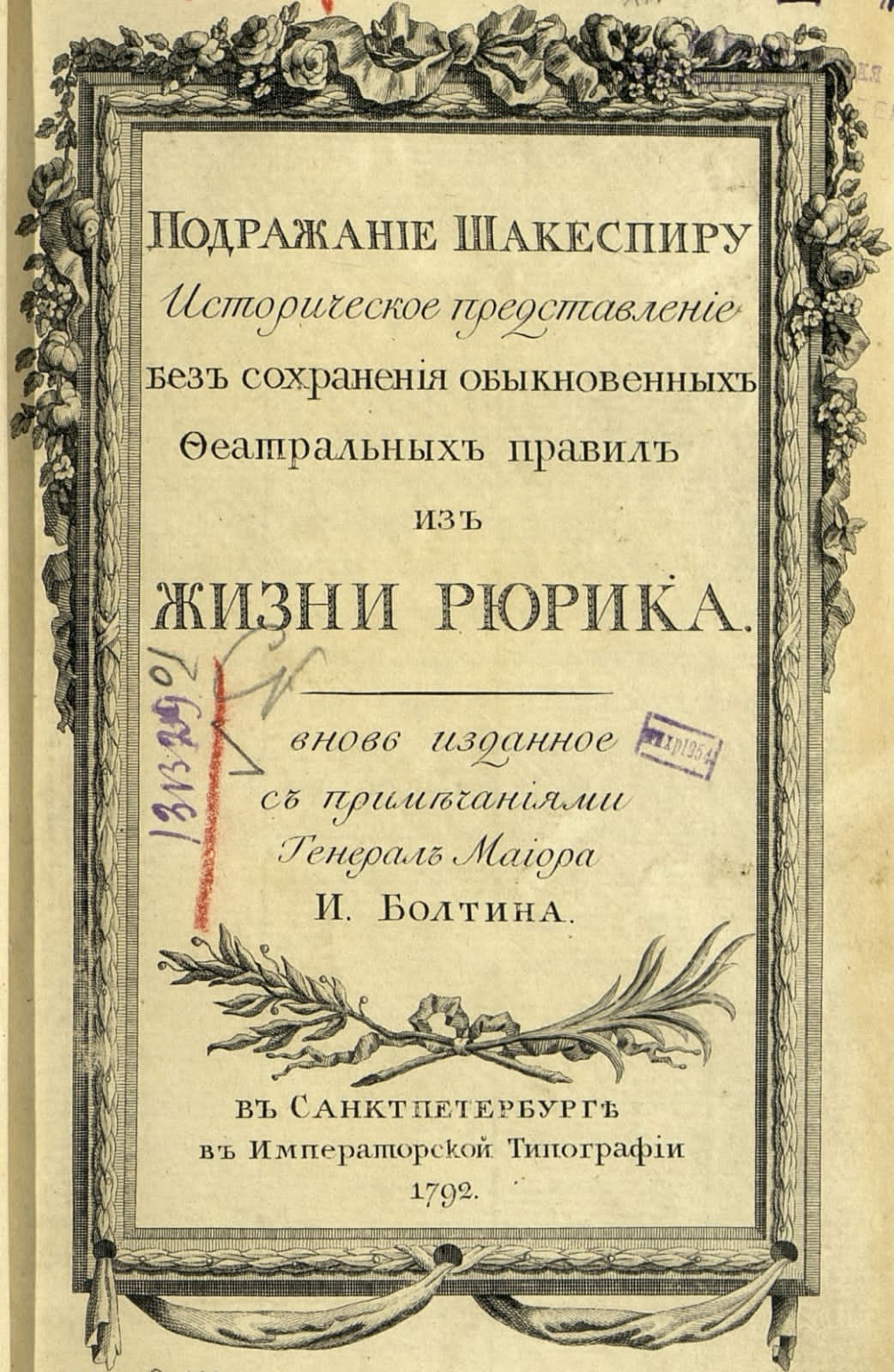

Императрица Екатерина II сама сочиняла пьесы для театра и была увлечена творчеством английского драматурга. Например, она написала пьесы с длинным названием «Подражание Шекспиру, историческое представление, без сохранения обыкновенных театральных правил, из жизни Рюрика» и «Начальное управление Олега, подражание Шекспиру, без сохранения театральных обыкновенных правил». Пьесы переписывали секретари. Поправки делал сам Потёмкин.

Екатерина II. Подражание Шекспиру: историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика. Санкт-Петербург: Императорская типография, 1792. Источник

Но сюжет Винздорских кумушек, к примеру, не был переделан. Главные герои просто переименовывались на русский лад. Фальстаф становился Яковом Васильевичем Полкадовым, мистера Слендера называли Лялюкиным, а Фентон именовался Финтовым. Действие было перенесено из Винздора в Санкт-Петербург.

В XIX и начале XX в. в России к произведениям Шекспира, особенно его трагедиям, относились с большей серьезностью. Тогда на отечественную сцену вышли выдающиеся актёры, сумевшие верно выразить настроение и направленность творчества английского драматурга. Известно, что в 1903 году вышло большое пятитомное издание сочинений Шекспира, богато иллюстрированное. Это событие назвали замечательным и влиятельным.

В XIX веке Шекспиром интересовались. Издавалось множество статей и книг, посвящённых анализу его творчества и его биографии. Появлялись различные переводы с английского языка. Таким образом, русские писатели могли раскрыть свои таланты.

Книга Н.В. Гербеля. Николай Васильевич Гербель помимо собственных переводов ещё предпринял попытку рассмотрения наиболее значимой английской литературы в целом, выпустив книгу «Английские поэты в биографии и образцах» в 1875 году.

В своём очерке он раскрыл историю создания английской литературы и указал особое место, которое занимал в нём Шекспир. По его словам: «Яркое солнце блеснуло над английской и всемирной сценой: явился Шекспир. Само собою разумеется, что современники-писатели померкли перед ним, как звезды перед солнцем».

И далее: «Шекспир в продолжение двух столетий оставался погруженным в пренебрежение у своих соотечественников».

Рассматривая образцы английской народной поэзии, он включил в своё издание переводы на русский язык самых выдающихся поэтов, в том числе А.С. Пушкина.

Шекспира Гербель назвал «Величайшим из поэтов Англии и первым драматическим писателем нового времени» и представил его биографию. Из его книги можно узнать, что Шекспир в молодости сам играл роль тени отца Гамлета.

Афоризмы. В 1889 году вышла книга Александра Николаевича Сальникова, посвящённая изречениям и афоризмам Шекспира.

Мысли о любви, дружбе, добре, зле, верности, ревности, судьбе, религии и прочем, собранные из всего творческого наследия Шекспира, составили общее впечатление о мировоззрении великого английского драматурга. Перевод афоризмов в этой книге был сделан Николаем Христофоровичем Кетчером.

Мужчины – апрель, когда ухаживают, декабрь – когда женятся.

Начатое злом, злом только и упрочишь.

Злые дела часто превозносятся, а дела добрые почитаются иногда опасной глупостью.

Гнусные дела выступят на свет, хотя бы и всей землёй их завалили!

Дьявол может приводить и Священное писание для своих целей.

Богатая честность живёт как нищета, в лачуге – точнёхонько как жемчужина в скверной раковине.

Только в несчастиях – настоящее испытание человека.

Приходят беды – приходят они не одиночными шпионами, а толпами.

Нет ещё величайшего несчастья, пока мы можем говорить: это величайшее!

Невежество – Божие проклятие, а ученье – крылья, на которых мы возносимся к небу.

Глупость ведь обходит весь мир, как солнце: светит всюду.

Трусы умирают много раз и до смерти; мужественный изведывает смерть только раз.

В любви всё устраивается самим небом: деньгами приобретаются земли, а жён даёт судьба.

Божественное начало видно во всех творениях: и люди, и птицы, и всё стремится в высоту.

Утешение – на небе, а мы на земле, где не живёт ничего, кроме крестов, забот и печалей.

Надобно пользоваться, а не пренебрегать средствами, которые дарует небо: иначе, если небо хочет, а мы не хотим – мы отвергаем предлагаемые им средства помощь.

В борьбе с ангелами слабый смертный падёт непременно: небо – вечный заступник правого.

Награда истинной молитвы – милосердие.

Слова без мыслей никогда до неба не доходят.

И неуслышанная молитва бывает иногда благодатна.

Мы не можем равняться с Тем, от Кого ничто не скрыто; мы судим по одним только видимостям, и так тщеславны, что помощь, ниспосылаемую небом, приписываем по большей части человеку.

Кто не трогается раскаянием – не принадлежит ни земле, ни небу, потому что земля и небо прощают: раскаяние смягчает даже и гнев Предвечного.

Музыка создана для того, чтоб освежать дух, утомлённый учением или другими свойственными ему работами.

Непрошеные гости зачастую приятны только по уходе.

Труд, который нравится, перестаёт быть трудом.

И стены имеют уши.

Всё хорошо, что хорошо кончится.

Время – мать и кормилица всего хорошего.

Нет ран жесточее, наносимых близкими.

Всего опасней искушенье, когда оно гонит нас к греху любовью добродетели.

Книга В.В. Чуйко. Интересна работа Владимира Викторовича Чуйко, охватившая не только жизнь Шекспира. Автор смог всесторонне раскрыть действительность, входившую в соприкосновение с великим английским драматургом и его творчеством. Книга вышла отдельным изданием в 1889 году.

Чуйко попытался рассмотреть творчество Шекспира всесторонне. Проводя параллели с произведениями иностранных авторов, он также коснулся и русской литературы. «Сон в летнюю ночь» Шекспира он сравнил со «Снегурочкой» Островского.

«Любовные недоразумения как в одной, так и в другой пьесе играют главную и существенную роль. У Шекспира мы видим Тезея "герцога" афинского, у Островского – царя Берендея. У Шекспира Гермия влюблена в Лизандра, а Елена – в Деметрия, у Островского Купава влюблена в Мизгиря, а Снегурочка – в Леля, и как в одной, так и в другой пьесе роли любовников меняются. Как у Шекспира существуют эльфы, так у Островского – цветы; у Шекспира Пук и Оберон, у Островского – Леший и Весна. Различия заключаются, во-первых, в том, что Шекспир заканчивает свою волшебную пьесу ко всеобщему удовольствию...; Островский, против того, оставляет зрителей под тяжёлым впечатлением таяния Снегурочки».

Владимир Викторович отмечал: «Истинное понимание Шекспира в русской литературе впервые обнаружил Пушкин. После своего увлечения Байроном Пушкин стал изучать Шекспира. Насколько это изучение было глубоко, продолжительно и серьёзно, можно видеть из его писем. Плодом этого изучения явился "Борис Годунов", драма, которую он, в подражание Шекспиру, озаглавил в древнерусском стиле: "Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Писал раб Божий Алекс. сын Сергеев Пушкин, в лето 7333 на городище Ворониче". Ни в одной из европейских литератур не найдётся драматической хроники, которая бы ближе подходила под стиль, манеру и концепцию шекспировских драм. Пушкин создал не только великое художественное произведение, но и проникся шекспировским духом».

Относительно русской драмы, касающийся исторической хроники, Чуйко отнёс драмы Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», «Кузьма Захарьевич Минин – Сухорук» к написанным под влиянием образцов Шекспира. Также он отметил хронику Николая Александровича Чаева «Царь и великий князь Василий Иванович Шуйский», как более подходящую к концепции Шекспира.

Автор также выделил деятельность Императрицы Екатерины II в области театрального искусства. Её переделку «Винздорских кумушек» Шекспира он назвал любопытной. Он обратил внимание на перенесение действия в Россию, в «град Св. Петра», на постоялый двор, на придание действующим лицам русского облика.

Чуйко писал: «Комедия, перенесенная на русскую почву, неизбежно потеряла бы характер шутки и превратилась бы в грубый фарс, к тому же непонятный. Поэтому нужно было в переделку внести новый элемент – элемент сатиры на русские нравы».

Касаясь вопроса о русской критике, посвящённой Шекспиру, Чуйко привёл выражение Сумарокова: «Шекспир, аглинский трагик и комик, в котором и очень худова и чрезвычайно хорошева очень много».

Сумароков переделал трагедию шекспировскую «Гамлет» в 1748 году.

Владимир Викторович отметил особенности в сочинении, уточняя, что Сумароков строго придерживался правил Аристотеля в своих произведениях. «Своего "Гамлета" он создал в подражание французским переделкам, по всем правилам французской школы, неукоснительно придерживаясь единства действия, времени и места. Впрочем, и всё содержание шекспировского "Гамлета" радикально изменилось под пером Сумарокова».

Авторитетным назвал Чуйко Карамзина, выступающего в защиту творчества английского драматурга.

Карамзин в предисловии к переводу «Юлия Цезаря» писал:

«Он смотрел только на натуру, не заботясь ни о чем прочем. Известно было ему, что мысль человеческая мгновенно может перелетать от запада к востоку, от конца области Моголовой к пределам Англии. Шекспир знал все сокровеннейшие побуждения человека, отличительность каждой страсти, каждого темперамента, каждого рода жизни. Для каждой мысли находил он образ, для каждого ощущения выражение, для каждого движения души наилучший оборот».

В конце своей книги Чуйко предоставил список произведений Шекспира, переведенных на русский язык. Их число в 1889 году достигло тридцати семи.

Николай Ильич Стороженко в «Опытах изучения Шекспира» со своей стороны отозвался о книге Чуйко в итоге положительно. Статья, посвящённая этому, именовалась «Дилетантизм в шекспировской критике». Из недостатков книги Чуйко он выделил фельетонное остроумие, неточности, ошибки, противоречия: «В его книге есть целые страницы, написанные живо, даже увлекательно, встречаются замечания дельные и тонкие, обличающие в авторе развитой вкус и правильное понимание сущности шекспировского творчества. Очищенная от всех указанных нами недостатков, книга г. Чуйко может сделаться полезным пособием при изучении Шекспира».

Книга Н.И. Стороженко. Николай Ильич Стороженко в своей книге «Опыты изучения Шекспира», которая была издана в 1902 году, коснулся вопроса об ознакомлении школьников с произведениями иностранной литературы, в том числе и с Шекспиром.

В то время самыми известными были издания «Европейские классики» Петра Исаевича Вейнберга и «Библиотека школьных классиков» Николая Алексеевича Полевого.

В таких изданиях предоставлялось одно произведение в переводе на русский язык, биография автора и «критический этюд о нём».

Стороженко считал такие книги содействующими умственному развитию воспитанников школ.

По его мнению, только хороший перевод, близкий к подлиннику, биография, основанная на критически проверенных данных, и объяснительные статьи, имеющие историческое значение, способствовали бы достижению цели.

Приводя примеры перевода трагедии «Гамлет» Полевым, Стороженко указал на его недостатки.

«Перевод, сделанный Полевым, несмотря на свои литературные достоинства, бесконечно ниже новых переводов гг. Кронберга и Загуляева, это не тайна для всякого, кто пробовал сличать его с подлинником. Перевод Полевого может быть назван переделкой Гамлета для сцены».

В некоторых местах он даже называл обращение с подлинником варварским.

И представил несколько примеров.

«Гамлет: Стало быть, близок день страшного суда».

У Полевого: «Гамлет: Да что же он (свет) разве с ума сошёл?»

Или

Могильщик у Шекспира отвечает Гамлету про новую могилу: «Для той, которая была прежде женщиной, а теперь – Господь упокой её душу – труп».

У Полевого: «Того, кто была женщина, а теперь так, дрянь: ни то, ни сё!»

Исказил Полевой и обращение Гамлета к черепу своего друга Йорика.

Стороженко назвал перевод Полевого историческим и непригодным для школы: «Рекомендовать его современному юношеству значило бы идти назад, а не вперед».

В 1840 году Александр Павлович Протопопов пол псевдонимом А. Славин издал биографию Шекспира. Рассуждая о его творчестве, он писал:

«В человеке есть высший отблеск Божества: это его нравственная воля; и какие преступления, какие пороки, страсти, несчастия и страдания могут устрашить его, если в сердце у него твердо и непоколебимо воспоминание о небесном происхождении? Он (Шекспир) возвысил собственное достоинство наше, представляя героические подвиги, к каким способен человек; он показал, какой непобедимою, нравственною силою одарен человек свыше, и вознес дух его при созерцания невидимо видимого порядка, в ходе к одной цели».

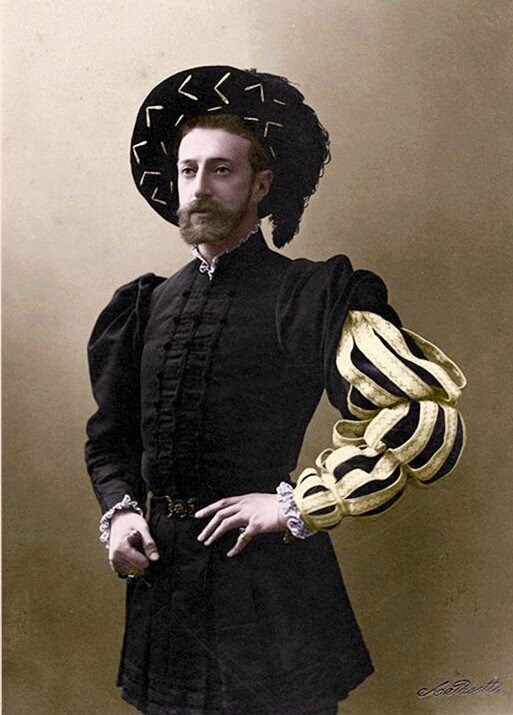

В 1902 годы вышла книга Георгия Карловича Гегер-Нелюбина «Критико-биографический этюд», посвящённая творчеству Великого Князя Константина Константиновича Романова.

Великий князь Константин Константинович Романов в образе Шекспира, 1894 г. Источник

Георгий Карлович так объяснил желание Константина Константиновича создать новый перевод «Гамлета»:

«К переводу Великий Князь приступил "не с целью перещеголять других переводчиков, а только по непреодолимому влечению передать по мере сил бессмертные творение Шекспира", отвечая тем желанию в Бозе почивающего Государя Императора Александра Александровича, памяти которого августейший переводчик и посвятил свой капитальный труд».

Как сладкую мечту, о Незабвенный,

В душе таил надежду Твой поэт

Перед Тобой повергнуть труд смиренный

Заветный плод усилий долгих лет.

Ты пожелал, чтоб «Гамлет» несравненный

На речи русской вновь увидел свет,

Но перевод Тобою вдохновенный,

Созрел, – увы, когда Тебя уж нет.

С Тобою мы разлучены могилой, –

Но верится: и в небе будет мило

Что на земле свершалося в любви.

Любовь Твое исполнила веленье;

Прими ж, о Царь, поэта посвященье

И труд его с небес благослови.

К.Р.

Красное Село.

22-го мая 1899 г. (по старому стилю)

Над переводом Константин Константинович трудился с 1889 по 1901 год.

В период перевода «Гамлета», помимо литературной деятельности, он совмещал множество обязанностей в области культуры, искусства, музыки и науки. Он был президентом Академии Наук в Санкт-Петербурге, вице-председателем Русского музыкального общества, председателем Русского Археологического Общества, Императорских Русского Исторического и Русского Астрономического и Русского Технического обществ, Командующим Лейб-гвардии Преображенским полком.

Позже в 1911 году Великий Князь взял на себя попечительство Всероссийского Трудового Союза Христиан Трезвенников, который содействовал помощи в «освобождении от рабства алкоголя». В специально устроенных чайных проводились «беседы и чтения религиозно-нравственного, антиалкогольного, литературно-научного характера, сопровождались музыкой и пением хора, оркестром трезвенников».

Константин Константинович также перевёл отрывок из Шекспировской трагедии «Король Генрих IV» (часть II, акт IV, сцена IV; III).

«Гамлет» Великого Князя не оставался только на бумаге. Постановки сцен из трагедии осуществлялись вначале на литературных вечерах в Лейб-гвардии Измайловском полку, а позже были представлены в Мраморном дворце Санкт-Петербурга.

21 февраля 1899 года (по старому стилю) Константин Константинович сам сыграл роль Принца Датского.

Сообщалось, что «на этом спектакле присутствовали многочисленные представители высшей администрации и общества».

Отмечалось, что «27-го того же февраля этот спектакль был повторен в два часа дня в присутствии Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича, Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Феодоровны и Государыни Императрицы Александры Феодоровны и Особ Императорской фамилии».

Великий князь Константин Константинович в роли Гамлета, 1899 г. Источник

Впервые полностью «Трагедия о Гамлете, принце Датском» Вильяма Шекспира в переводе К.Р. была поставлена 17 февраля 1900 года (по старому стилю) на сцене Императорского Эрмитажного театра. Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович вновь играл роль Гамлета.

Георгий Карлович отметил главную особенность постановки:

«В первый раз на русском языке русское общество в лице высших представителей видело подлинное неисковерканное ни переводчиком, ни режиссёром дивное произведение великого британца. Ни исполнение, ни обстановочная часть не оставляли желать ничего лучшего.

Гамлет – в обдуманном, чрезвычайно умном и в высшей степени последовательном исполнении августейшего переводчика трагедии – Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича – не походил ни на одного из прежних "Гамлетов". Образ Гамлета – созданный Великим Князем Константином Константиновичем – отличался замечательною простотою – это была сама жизнь».

Остальные роли были распределены так:

Король Клавдий – С.И. Голощапов, королева Гертруда – М.А. Коссиковская, Офелия – М.Н. Лопухина, Полоний – А.П. Попов, Гораций – Н.Г. Ермолаев, Лаэрт – А.Д. Дегай и др.

В честь этого события был выпущен альбом «Императорский Эрмитажный театр, 17 февраля 1900 год. Шекспир. Трагедия о Гамлете, принце Датском», который был «весьма изящно издан» и содержал фотографии сцен спектакля, сделанные А.Пазетти.

30 ноября 1900 года спектакль прошёл на сцене Императорского Александринского театра, в котором Принца Датского сыграл в свой бенефис актёр Роман Борисович Аполлонский.

Георгий Карлович обратил внимание на положительные отзывы театральных критиков из разных газет, которые отметили достоинство нового перевода.

В день нового 1901 года (по старому стилю) Великий Князь Константин Константинович был произведён в генерал-лейтенанты.

О своём переводе он писал в предисловии к изданию. Касаясь влияния «бессмертной трагедии великого британца на русскую литературу», Константин Константинович упомянул о первых переводах трагедии в XVIII веке, когда «русская словесность рабски подчинялась французской литературе с её ложно-классическими законами».

О своём труде он написал:

«Близость к подлиннику нами по возможности соблюдена; но там, где буквальная точность шла бы в ущерб поэтической красоте и свойствам нашего языка, мы не считали себя вправе переводить слово в слово. Вообще мы стремились передать не только слова, сколько мысль, дух и настроение подлинника».

Георгий Карлович Гегер-Нелюбин дал подробное описание издания Великого Князя со всем содержанием и комментариями переводчика. Он представил в своей книге о Константине Константиновиче и его творческих трудах все достоинства и особенности. В конце он предоставил читателям самостоятельно сравнить все существующие на то время (1902 год) переводы монолога Гамлета «Быть или не быть», которых существовало уже 19. Перевод Константина Константиновича там был представлен после оригинального текста. Остальные шли в хронологическом порядке.

Согласно книге Нелюбина, монолог Гамлета переводили:

А.П. Сумароков, 1750 г.,

С.Висковатов, 1811 г.,

М.В. (Ронченко), 1828 г.,

Николай Полевой, 1837 г.,

Н.Кетчер, 1841-1842 гг.,

А.Кронеберг, 1844 г.,

П.Попов, 1860 г.,

М. Загуляев, 1861 г.,

А.М. Данилевский, 1878 г.,

Н.Маклаков 1880 г.,

М.П. Старицький, 1882 г.,

А.Л. Соколовский 1883 г.,

Сергей Мельников, 1884 г.,

Алексей Месковский, 1889 г.,

В.В. Чуйко, 1889 г.,

П.П. Гнедич, 1891 г.,

П.А. Каншин, 1894 г.,

Д.В. Аверкиев, 1895 г.

В начале XX столетия в Российской Империи вышло издание Т-ва М.О.Вольф. Произведения Вильяма Шекспира в изложении Чарльза и Мэри Лемб были переведены на русский язык М.Н. Никольским. В книгу вошли 10 избранных изложений. В оригинале этой книги их создано в 2 раза больше. Авторы ставили своей задачей подготовить самых юных читателей для дальнейшего изучения произведений уже в «подлинном, полном их виде». Туда вошли самые знаменитые творения Шекспира: «Король Лир», «Макбет», «Отелло», «Гамлет» и другие.

Совершенно не детские истории в переводе М.Н. Никольского приобрели ещё более деликатный образ, при этом не исключая всю жестокость и отчаяние некоторых персонажей. В Российской Империи не было ограничений для художественной литературы, предназначенной для детского возраста. Содержимое изданий в 1916 году, когда вышла книга, контролировало Главное управление по делам печати.

Самыми известными русскими писателями, которые в своё время познакомились с творчеством Шекспира, были А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский.

Рассматривая трагедию «Отелло», они по-своему видели в его характере интересные особенности.

Достоевский в романе «Братья Карамазовы» оставил такое мнение:

«У Отелло просто размозжена душа и получилось всё его миросозерцание, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, подглядывать, шпионить, ибо он доверчив. Напротив – его нужно наводить, натаскивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтобы он догадался об измене. Не таков истинный ревнивец».

Музыка. Музыкальное искусство, поддерживаемое театральными постановками, существовало ещё со времен Екатерины II. К «Начальному управлению Олега…» – сочинению Императрицы – прилагались музыкальные номера, впоследствии выпущенные Типографией Горного Училища отдельным музыкальным изданием в 1791 году. Композиторы, участвующие в создании музыки, были Джузеппе Сарти, Василий Алексеевич Пашкевич и Карло Каноббио, работавшие в Санкт-Петербурге. Александр Егорович Варламов создал музыку и песни для постановки «Гамлета» в переводе Полевого, где главную роль сыграл на московской сцене актер Павел Степанович Мочалов. В. Белинский, присутствовавший на спектакле, позже написал статью, посвящённую этому событию. Высоко ценя Шекспира и подробно описывая происходящее на сцене, он остался равнодушен к музыкальному сопровождению, упоминая только, что перед спектаклем увертюра и мысль Гамлета о смерти «сливалась для зрителя с звуками унылой музыки».

Постепенно музыкальные произведения стали обретать самостоятельность и не были уже только сопровождением к спектаклям.

Относительно музыкального искусства, основой творчества которого явился Шекспир, с особой выразительностью поведал анонимный автор с подписью «О.В.» в 15-16-м номере Русской музыкальной газеты за 1916 год.

Автор представил материал, отражающий Шекспира в музыке, в связи с трёхсотой годовщиной со дня смерти драматурга. Перечисляя множество иностранных сочинений, он указал и отечественные.

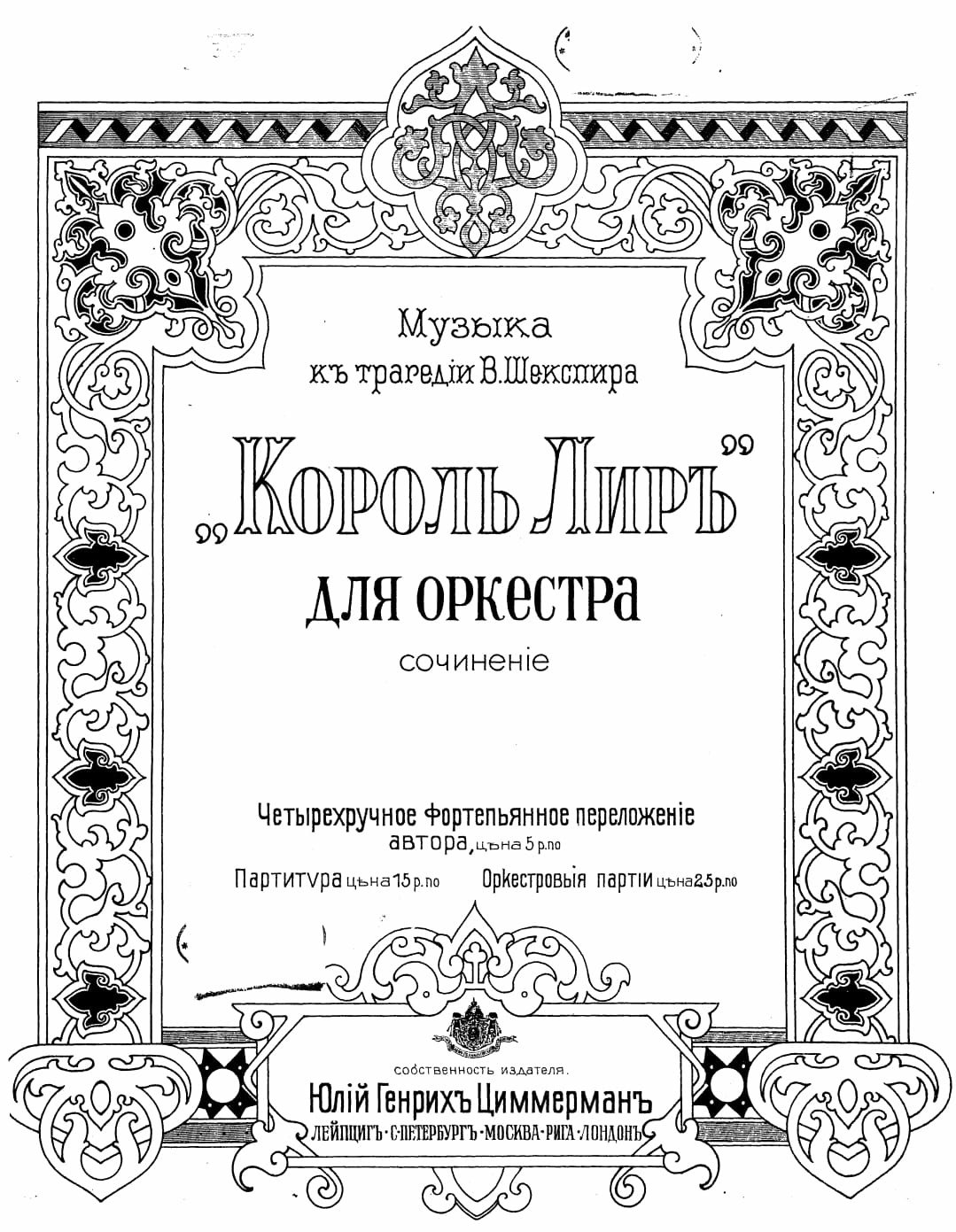

Так, на трагедию «Гамлет» была написана музыка Чайковским и Танеевым, «Король Лир» был вдохновителем Милия Балакирева, на трагедию «Макбет» была создана музыкальная поэма Н. Черепнина.

Музыка к трагедии В. Шекспира «Король Лир» для оркестра: партитура / сочинение М. Балакирева: Юлий Генрих Циммерман Источник

Автор также упомянул симфоническую картину «Буря» Чайковского, увертюру «Антоний и Клеопатра» Рубинштейна, музыку Аренского к драме «Буря», «Сонеты» Ипполитова-Иванова и музыку к пьесе «Сон в летнюю ночь» Василенко.

Он сделал вывод, что «в настоящее время Шекспир продолжает быть особенной притягательной силой именно для русских музыкантов. Это факт отрадный и знаменательный».

Как в начале XX века, так и в последующие годы не спадал интерес к творчеству Шекспира. Отечественные композиторы продолжали сочинять на темы произведений английского драматурга. Существует множество примеров, но можно выделить самые значительные:

Ипполитов-Иванов – музыка для сонетов Шекспира в переводе Гербеля;

Николай Александрович Соколов – музыка к комедии Шекспира «Зимняя сказка» в 1915 году;

Валерий Александрович Гаврилин – «Три песни Офелии по В.Шекспиру» в переводе Б.Пастернака;

Дмитрий Борисович Кабалевский – симфонические зарисовки к трагедии «Ромео и Джульетта», 1956 год;

Д.Д. Шостакович – музыка к постановкам «Гамлета», «Короля Лира», к фильму «Гамлет», за которую в 1964 году получил приз I-го Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде.

Родион Константинович Щедрин создал драматическую сцену для голоса и симфонического оркестра на сцену из «Антония и Клеопатры» в переводе Б.Пастернака.

В русском переводе имя великого английского драматурга переводили по-разному. В печати с XVIII века можно встретить варианты: «Вилльям», «Вильям», «Виллиам», «Уильям», в зависимости от правил перевода иностранных слов разных лет.

Вывод. Богатое творческое наследие Шекспира, проходя через века, не теряет своего значения. Русский язык, как один из самых выразительных, прекрасно смог передать через талантливых переводчиков настроения произведений. И как музыканты смогли через силу своего воображения произвести собственные, пронизанные чувством отечественного тепла, образы, в основу которых были положены Шекспировские сюжеты, так и наши художники создали незабываемые прекрасные картины. Бесценны и замечательны произведения И. Репина, К.А. Маковского, Литовченко, Врубеля и других.

Константин Егорович Маковский. Офелия. Источник

Репин И.Е. Портрет Василия Самойлова в роли Короля Лира, 1884. Источник

Ещё с XVIII века театральное искусство было знакомо с пьесами Шекспира. Создаваемые декорации, костюмы, музыкальное сопровождение к спектаклям также имели большое значение в нашей культуре. Происходили метаморфозы в области режиссёрского и актёрского мастерства. Развивающийся кинематограф Российской Империи, а позже и советский, открыл для зрителя новый уровень восприятия шекспировских произведений.

В советское время стало принято совершать празднества бракосочетания, используя знаменитый марш Мендельсона, изначально написанный для комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». По сюжету в момент исполнения этого марша в пьесе происходила свадьба мифического, языческого характера.

Переводом его сонетов занимались Александр Гербель, Модест Чайковский (брат великого композитора), Борис Пастернак, Самуил Маршак и многие другие.

Сонеты переводят и сейчас. Они находятся на разных сайтах, посвящённых поэзии. Люди могут сами создавать переводы и делиться со всеми своим творчеством через Интернет.

Дореволюционная русская литература, посвящённая Шекспиру, и старинные книги на английском языке стали доступнее.

Шекспир вошёл в русскую культуру не только незабываемыми образами, интересными историями и красивой речью. Большинство его произведений содержат в себе общехристианские традиционные ценности, дающие его творческому наследию особую значимость. Его драмы, трагедии, сонеты заставляют задумываться о вечном, сопереживать.

Шекспир создал произведения мирового масштаба, которые в своей основе дали возможность русскому искусству и литературе раскрыть новые таланты. Так было и сотни лет назад, и так происходит до сих пор.

Мария Сергеевна Сверликова, Санкт-Петербург

3.

2. Ответ на 1, Elenaelena:

1.