Не успел наш наробраз облегчённо выдохнуть, избавившись от Болонской системы, как прилетела новая напасть – ИИ великий и ужасный. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, утверждает на сайте Московского экономического форума, что ИИ в образовании «распространяется, как торфяной пожар: скрытно, но неизбежно».

Что же сгорает в огне пожара, зажжённого ИИ? Ответ прост. Сгорают умственные навыки, которыми полагается (или полагалось до последнего времени) овладевать в процессе образования. Собственно, это и есть предмет образования, его raison d'être, то, ради чего оно ведётся. Навыки эти известны с незапамятных времён: умение читать с пониманием, писать тексты на заданные темы, владеть орфографией и пунктуацией, обладать счётными навыками, позволяющими оценочно прикинуть размер вещей и явлений, а также иметь в голове естественнонаучную картину мира в общих чертах; в голове, я подчёркиваю, - не в компьютере. Это задачи начальной и общей средней школы; дальнейшее образование надстраивается над этими умственными навыками, как дом воздвигается на фундаменте. Сегодня эти навыки не формируются: дом строится без фундамента. То есть образование не происходит, оно лишь симулируется.

С распространением ИИ происходит, да что происходит – произошла уже! – легализация списывания. То есть исполнения работы не своими силами, а заимствование её результатов из внешнего источника. Сколько ни существуют школы, списывание – это был серьёзный, возможно, главнейший, школярский грех, поскольку он подрывал всю систему. Да, во все времена нерадивые ученики сдували с учебников, передирали со шпаргалок, скатывали домашку у соседа по парте, ловили чутким ухом подсказку друга при устном ответе. Да, это было. Но всё это считалось отклонением от правильного порядка вещей и наказывалось. Иногда серьёзно. Моему мужу, в бытность его в восьмом, кажется, классе не засчитали вступительную работу по химии в химическую школу при МГУ. Оказалось, что у него и его друга абсолютно одинаковое решение. Кто у кого списал – разбираться не стали: выгнали обоих.

Правильный порядок был всем известен: делай сам.

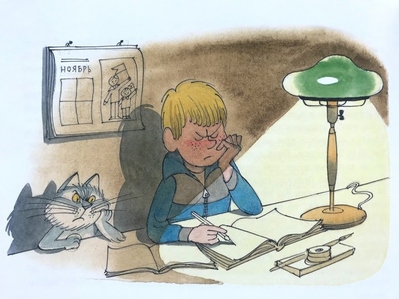

В 1951 г. Николай Носов написал замечательную повесть «Витя Малеев в школе и дома», где тема списывания, можно сказать, центральная. Герой-четвероклассник плохо успевает по арифметике и приладился списывать. «Зачем мне ломать голову над этими задачами? – думал я. – Всё равно я их не понимаю. Лучше я спишу, и дело с концом. И быстрей, и дома никто не сердится, что я не справляюсь с задачами», - рассуждает двоечник. Но на пути такого простого и эффективного, как сказали бы нынче, решения встают все: учительница, родители, школьный коллектив. В стенгазете появляется карикатура на Витю и обличительный стишок:

«Витя наш подсказку любит,

Витя в дружбе с ней живёт,

Но подсказка Витю губит

И до двойки доведёт». И правда – довела. За первую четверть он схватил пару по арифметике. Тогда ставить двойки не стеснялись: заслужил – получи.

Таков был в те времена общий подход к делу. В те же 50-е годы появился плакат: «Я сама»: школьница-младшеклассница решительно отвергает помощь бабушки в приготовлении уроков.

Это вредно, недопустимо – учит плакат. Но что может старушка? Разве что подсобить слегка в письме и арифметике, а дальше, в средней школе, а паче того - в высшей, старушкиных знаний наверняка не хватит.

Но вот девочка с плаката сделалась бабушкой и даже прабабушкой, и у её внуков и правнуков появился ИИ, который знает и умеет – всё. Решить задачку, написать сочинение по литературе, реферат по истории или «топик» по английскому, не говоря уж о письменном переводе – и всё за секунды и приемлемого качества.

Педагоги старой закалки приходят в ужас. В очередном выпуске знаменитого «Бесогона» Никиты Михалкова, как раз посвящённого ИИ в образовании, преподавательница высшей школы сетует: студиозусы подают тексты, сработанные ИИ, - от курсовика до диссертации. И все они одинаково серы и тривиальны. Проблески чего-то оригинального, мысли какой-нибудь можно встретить крайне редко – у тех, кто действует по старинке, т.е. пишет сам, н таких не много.

Происходящее – это тихое уничтожение образования. Если не ходить – не научишься (или разучишься), если не упражняться в орфографии или писании текстов – никогда этим делом не овладеешь. Не умея на базовом уровне писать – не сформируешь не только навык письма, но и умение читать с пониманием сколько-то сложные тексты: это взаимосвязанные навыки. И ты навсегда останешься в зависимости от коллективной Алисы, живущей в компьютере. И будешь верить ей, как маленький наивный Буратино верил её тёзке – лисе Алисе.

А Алиса и её духовные сёстры, между прочим, очень даже могут и соврать. Я как-то просто ради упражнения спросила: «Кто сказал: “Народ работает, пока голоден”?». Ответ пришёл немедленно: Лев Толстой. «О голоде». Я, человек прошлого, тотчас смекнула, что это ошибка: не толстовская это мысль, прямо-таки антитолстовская. Но не поленилась прочитать длинную статью Толстого «О голоде». Разумеется, там этого не было.

Но для того, чтобы хотя бы усомниться, нужно иметь прежний опыт нахождения вне современной умственной матрицы. А теперь представьте человека, который в ней родился и вырос. Этот человек – благодатнейший материал для любых манипуляций сознанием.

Так что пожар ИИ, разгорающийся в школе всех уровней, - надо тушить. Только вот как – непонятно.

Что мешает тушению пожара? Многое мешает.

Прежде всего, необычайная лёгкость. Ничему не надо учиться, ни в чём затрудняться, напрягаться не надо – наблатыкался (словцо Пелевина) слегка в пользовании очередным GPT – и хорош. Человек – скотинка ленивая: всегда предпочтёт лёгкое, хотя бы и не слишком качественное, - более затруднительному, хотя бы и лучшему по качеству. А вскоре и различать качество перестанет, потому как не с чем сравнивать.

Если можно обойтись без волевого усилия – человек старается обходиться. Взять хоть великую задачу всего белого человечества – похудение. Всем известно: жри меньше – и похудеешь. Но люди готовы травиться разными оземпиками, даже ушивать желудок, только бы избежать волевого усилия. Кстати, сейчас очень редко и мало говорят о воспитании силы воли, способности к самопреодолению: это, сколь я понимаю, считается принадлежностью тоталитарных обществ, а в мире универсального прогресса и прав человека полагается жить в отрезке сегодняшнего дня, ничем себя не затрудняя.

То же и в образовании. Кто будет нечто делать сам, если можно это перепоручить ИИ?

К тому же ИИ необычайно уважаем и престижен, об этом говорят на каждом углу. ИИ - это такая штука, что её поди тронь. Вмиг прослывёшь тупым ретроградом, унылым пенсом и убогим совком, отвергающим прогресс, потому что не способен по причине маразма к нему приложиться. Понять можно: в ИИ вгрохано такое количество миллиардов, что сдать назад – невозможно. Потому к ИИ предписано отношение самое восторженное – вроде как к кукурузе в хрущёвские времена. ИИ полагается только шире распространять и глубже внедрять. И безмерно уважать.

А поскольку современный человек воспринимает только простые мысли, то сказать, что в одних случаях ИИ – это хорошо и полезно, а в других плохо и даже убийственно – совершенно невозможно. Некоторый сдержанный оптимизм, впрочем, внушает мысль, что большинство технических новинок при своём появлении вызывали бурный восторг, и лишь потом люди осознали их ограничения и опасности. Такова была авиация, химия, антибиотики, атомная промышленность, да много чего было…

Чего можно ожидать, когда вырастет поколение, воспитанное Алисой со товарищи, - трудно сказать. В Китае, где все упорно учатся, а ИИ на самом высоком уровне, я наблюдала выраженное … ну, пускай не отупение, но существенную тормознутость простых тружеников. О своих наблюдениях я рассказала в статье «Как искусственный интеллект естественный одолел?».

Что будет в будущем – судить трудно. А в настоящем Министр просвещения РФ пишет «праздник» без Д. На этом фоне чтобы и что бы, которые не различает министр просвещения Мурманской обл. в своих постах в соцсети – сущая мелочь. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, желая сказать, что надо повернуть вспять, говорит про поворот на 360 градусов. И кого это волнует? Чего придираться к пустякам? А министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас в ходе интервью не смогла умножить восемь на четыре. Вполне вероятно, что вскоре тривиальные знания этого рода будут полностью передоверены ИИ. А люди будут решать истинно творческие задачи: например, как протыриться в министры, хотя бы для начала Эстонии.

Впрочем, что будет дальше – нам не дано предугадать. Может, будут какие-то особые школы для особо одарённых, где будут учить по-старому – вручную? И именно выпускники этих школ образуют интеллектуальный цвет общества?

Ну а пока… пока преподаватели высшей школы отмечают прогрессивно падающий интеллектуальный и образовательный уровень студентов, как что-то такое, что дано свыше и на что нельзя никакими средствами воздействовать. Торфяной пожар распространяется.

Илл. Виктор Чижиков. Из повести «Витя Малеев в школе и дома»