О состоянии души поэта надо судить по его стихам, а не домыслам, которых всегда бесконечное множество. Первые стихи юного Есенина сливались с песней:

На бугре береза-свечка

В лунных перьях серебра.

Выходи, мое сердечко,

Слушать песни гусляра.

1911

Иногда ему казалось, что песня всех примиряет. Этот разрушаемый мир крестьянской культуры Есенин будет воссоздавать и в стихах, и в прозе, и в теоретической работе «Ключи Марии».

А внешняя канва жизни была во многом обычной. Среднерусская природа. Деревня на берегу Оки, каких множество. В семье разлад, и он живёт в доме деда Фёдора Андреевича Титова. При живых родителях почти сирота. Отец Александр Никитич работает в Москве приказчиком в мясной лавке, а мать Татьяна Фёдоровна уехала на приработки в Рязань. В автобиографии он вспомнит братьев матери. Они с деревенской удалью сажали трёхлетнего малыша на лошадь без седла и пускали в галоп, бросали с лодки посреди реки в воду, чтоб научить плавать. Дед не препятствовал, хотел, чтобы внук был покрепче, зато бабушка украдкой баловала, как могла. С дедом она соперничала открыто только по части духовных стихов, коих они знали великое множество, поскольку через деревню нередко проходили богомольцы по дороге в Николо-Радовицкий монастырь или ещё дальше.

Так Сергей и жил, предоставленный сам себе, среднерусским просторам и песням то грустным, то разудалым. На его глазах происходили ссоры, примирения, разыгрывались житейские трагедии.

А потом в его жизнь вошли книги, которые он читал запоем и умел раздобыть иногда в гостеприимном доме священника, отца Иоанна, а случалось, привезут из Москвы. Но только в Спас-Клепиках, в церковно-учительской школе, куда его в четырнадцать лет отдали с благословения отца Иоанна, он нашел себе друга, с которым можно было поговорить о сокровенном, – Гришу Панфилова. Окончив школу, они переписывались до последних дней жизни Гриши, а умер он в девятнадцать лет от туберкулеза. Письма из Москвы от Сергея (а только они уцелели) полны тоски, отчаянья, надежд и размышлений о жизни временной и вечной, о силе слова и стихах. Отец Гриши сложил их в пакет и запечатал сургучом, чтобы случайно не затерялись.

В Москве Есенин, как свидетельствуют очевидцы, появился весной 1912 года. Он приехал из глубины Рязанской губернии вскоре после окончания церковно-учительской школы и казался почти мальчиком, затерявшимся в большом городе.

В первых письмах из Москвы к сельской девушке Марии Бальзамовой – юношеская тоска по идеалу и бесконечное одиночество.

«Жизнь – это глупая штука. Всё в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката... Я – один, и никого нет на свете, который бы пошёл мне навстречу такой же тоскующей душой; будь это мужчина или женщина, я всё равно бы заключил его в свои братские объятья и осыпал бы чистыми жемчужными поцелуями, пошёл бы с ним от этого чуждого мне мира, предоставляя свои цветы рвать дерзкими руками того, кто хочет наслаждения» (октябрь, 1913).

Тот же высокий настрой души звучит и в письмах к другу детства Григорию Панфилову: «Да, Гриша, люби и жалей людей – и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Не избегай сойти с высоты, ибо не почувствуешь низа и не будешь иметь о нем представления. Только можно понять человека, разбирая его жизнь и входя в его положение. Все люди – одна душа. Истина должна быть истиной, у неё нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега. В жизни должно быть искание и стремление, без них смерть и разложение... Да, Гриша, тяжело на белом свете. Хотел я с тобой поговорить о себе, а зашёл к другим. Свет истины заманил меня к своему Очагу» (23 апреля, 1913).

А потом была реальная жизнь и первые попытки найти друзей в Суриковском литературно-музыкальном кружке, на историко-философском отделении Московского городского народного университета им. А.Л.Шанявского и даже среди «сознательных рабочих» Замоскворечья, которые поддерживали связь с фракцией большевиков в Государственной думе. Тогда-то московское охранное отделение и завело «Журнал наружного наблюдения» за Есениным. Кличка наблюдения – «Набор», видимо, из-за того, что, сбежав из конторы мясной лавки купца Крылова, он поступил на работу в Сытинскую типографию.

Его первые публикации появились в московских журналах под псевдонимом «Метеор» и «Аристон». Свой первый гонорар в три рубля он отдал отцу, чтобы смягчить ссору и доказать, что не только в мясной лавке можно зарабатывать на жизнь. Вскоре, выдавая желаемое за действительное, он сообщил Грише Панфилову, что «распечатался во всю ивановскую», а от Марии Бальзамовой в порыве самоутверждения потребовал вернуть все письма, поскольку он «уже не мальчик» и «условия любовные и будничные» – у него другие, а главное, существуют «литературные права собственности».

21 декабря (по старому стилю) 1914 года Анна Изряднова, работница Сытинской типографии, милая, тихая, преданная женщина, родила ему сына Юрия, и он был заботливым отцом, пока Муза не увела его в литературный Петроград.

Портрет Есенина той поры написан его учителем, другом, сопесенником Николаем Клюевым:

Ждали хама, глупца непотребного,

В спинжаке, с кулаками в арбуз, –

Даль повыслала отрока вербного

С голоском слаще девичьих бус.

Он поведал про сумерки карие,

Про стога, про отжиточный сноп;

Зашипели газеты: «Татария.

И Есенин – поэт-юдофоб».

О бездушное книжное мелево,

Ворон ты, я же тундровый гусь.

Осеняет Словесное дерево

Избяную, дремучую Русь.

Певчим цветом алмазно заиндевел

Надо мной древословный навес,

И страна моя, Белая Индия,

Преисполнена тайн и чудес…

В родную литературу Сергей Есенин вошёл в 1916 году книгой «Радуница», что означает поминовение усопших, и даже одним стихотворением «Русь».

Среди малоизвестных стихотворений Есенина той поры – стихотворное послание к царевнам, датируемое по списку 22 июля 1916 года. В этот день Святой Марии Магдалины, обращаясь к «младым царевнам», которые пытались облегчить в лазарете участь раненых, поэт прочёл провидческие строки о судьбе тех, кто почудился ему в багровом зареве заката березками в венцах мучениц. Возможно, только на мгновение, смысл которого раскрывается во времени.

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Березки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих младых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шел страдать за нас,

Протягивают царственные руки,

Благословляя их в грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу,

О, помолись, Святая Магдалина,

За их судьбу.

В то время Есенин служил санитаром в Царскосельском полевом военно-санитарном поезде № 143, который был причислен к царскосельскому лазарету Фёдоровского городка, где часто бывали Императрица и её дочери. Есенин с Клюевым выступали на концертах для раненых. Когда об этих выступлениях стало известно в Петрограде, демократически настроенная публика возмутилась. По свидетельству очевидца, одна дама даже кричала: «Пригрели на груди змею».

Действительно, в Царском Селе близкими к престолу кругами было учреждено «Общество возрождения художественной Руси», в которое входили Алексей Ремизов, Николай Клюев, Сергей Есенин, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин...

Более сдержанные в своих эмоциональных оценках советские историки в конце концов охарактеризуют «Общество возрождения художественной Руси» как «открыто реакционное» и приведут в доказательство тезисы программы «Общества». Думается, они выдержаны в духе славянофильства перед натиском побеждающего западничества.

Согласно принятому Уставу, цель «Общества» понималась как «широкое ознакомление с самобытным древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное развитие в применении к современным условиям».

«Общество возрождения художественной Руси», основанное при Фёдоровском Государевом соборе в Царском Селе, включало в себя отделы: 1. Церковно-религиозный; 2. Художественный; 3. Музейно-библиотечный; 4. Словесный; 5. Издательский и просветительский; 6. Поездок и путешествий.

В Фёдоровском городке, который был построен вокруг собора при участии В.М.Васнецова, предполагалось создать коллекции древнерусских орнаментов и старинного оружия, но в годы войны в нём пришлось разместить лазарет для раненых.

Среди тезисов Программы: Национальная несостоятельность современной русской литературы. Бессилие европейских форм. Признаки распада и крушения. Конец «европейского периода». Искания самобытности. Предвестия литературного бунта. «Славянский классицизм» как историческая неизбежность. Преодоление «европеизма», необходимость литературного переворота, коренная ломка двухсотлетних навыков. Возврат к племенным источникам. Назад в дотатарскую Русь.

19 февраля 1917 года, за одну неделю до Февральской революции, Есенин с Клюевым читают стихи в трапезной палате Фёдоровского городка под Петроградом во время приёма членов «Общества возрождения художественной Руси».

Вся жизнь Сергея Есенина – поиск Истины, которую после октября 1917 года уже никогда не писали с заглавной буквы, приспосабливая и глубоко православного поэта к новой действительности.

Осенью 1918-го, в дни красного террора, Есенин работает в Москве над книгой «Ключи Марии», во многом созвучной духовным исканиям царскосельского «Общества возрождения художественной Руси».

«Ключи Марии» – одна из самых удивительных работ Есенина, в которой поэт предстает перед нами философом, постигшим тайны народной жизни, космизм народного сознания.

После гибели Есенина Сергей Городецкий сожалел, что «Ключи Марии» не были разбиты при жизни Есенина «каким-нибудь дельным – даже не марксистом, а просто материалистом», тогда творчество Есенина «могло бы взять другое русло».

В «Ключах Марии» Есенин писал:

«Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице... "Я еду к тебе, в твои лона и пастбища", – говорит нам мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях... Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что "здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу...". Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью... Изображается голубь с распростёртыми крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего Литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: "Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего", – и действительно, только преисполнясь, можно постичь мудрость этих избяных заповедей, скрытых в искусах орнамента. Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их как торгующих из храма, как хулителей на Св. Духа...

Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы...

Древо-жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо своё водою. Вода есть символ очищения и крещения во имя нового дня. Вытирая лицо своё о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он помнит себя семенем надмирного древа...»

И поэтому, как пишет Есенин, надо полюбить мир «не простой любовью глаза», а полюбить и познать «самою правдивой тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы».

Ощущая себя «у смертного изголовья этой мистической песни человека», порвавшего «узловую завязь природы», поэт говорит:

«Искусство нашего времени не знает этой завязи, ибо то, что она жила в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова, для представителей его от сегодняшнего дня прошло мертвой тенью. Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды».

На пути к «свету искусства», – как пишет Есенин, – «люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу, они дали их нам, как знаки открывающейся книги, в книге нашей души» (1918, сентябрь).

В марте 1921 года, в дни Кронштадтского мятежа, вспыхнувшего вслед за мятежами в Сибири, на Украине и Антоновским мятежом на Тамбовщине, Есенин начинает работу над драматической поэмой «Пугачёв», воссоздающей стихию народного восстания, своей образностью восходящей к «Слову о полку Игореве».

Поэма «Пугачёв» вышла в декабре 1921 года в издательстве «Имажинисты». Она посвящена новому другу Есенина, поэту-имажинисту Анатолию Мариенгофу.

Имажинизм, новое литературное направление, в котором было больше политики, чем литературы, ухватился за славу Есенина. Но уже назревал конфликт.

«У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния» («Быт и искусство»).

«Новая этика» имажинизма вполне укладывается в несколько строк Анатолия Мариенгофа. Эта революционная «мораль» предусматривала низвержение христианских понятий, которые так глубоко впитала в себя Россия.

Твердь, твердь за вихры зыбим,

Святость хлещем свистящей нагайкой

И хилое тело Христа на дыбе

Вздыбливаем в Чрезвычайке.

Несмотря на своё богоборчество, разумеется, временное, Есенин даже в поэме «Инония» (1918) оставался всё же по сути своей поэтом христианского миропонимания. Неслучайно после ветхозаветных образов, как бы воссоздающих человеческую борьбу с Богом, в поэме звучит песня о втором Пришествии Светлого Иисуса, которое будет «без креста и мук»:

«Радуйся, Сионе,

Проливай свой свет!

Новый в небосклоне

Вызрел Назарет.

Новый на кобыле

Едет к миру Спас.

Наша вера – в силе.

Наша правда – в нас!»

Крайне резко отнёсся Есенин к антиблоковскому выступлению имажинистов.

Явлением дикарским и хищническим называл имажинизм Осип Мандельштам. В «Ассоциацию Вольнодумцев», учрежденную имажинистами, входил Яков Блюмкин, известный террорист, убийца немецкого посла Мирбаха, принятый Л.Д.Троцким в секретариат Председателя Реввоенсовета Республики. По ряду публикаций, он был начальником его личной охраны. Следует отметить, у Блюмкина были свои пристрастия. Его особой доверенностью и покровительством пользовались имажинисты, к которым благоволил «трибун революции» Троцкий и помогал Л.Б.Каменев, председатель исполкома Московского Совета. О жутковатых литературных вечерах в Кремле на квартире Каменева, которые устраивал глава Московского Совета и его жена Ольга Давыдовна, сестра Троцкого, поведал в своих воспоминаниях Владислав Ходасевич. Четырнадцатилетний Лютик Каменев, по словам его матери, мальчик на редкость проницательный, подмечал «врагов» с первого взгляда. В тех же воспоминаниях Ходасевич оставил свидетельства и о страшной деятельности Г.Е.Зиновьева в Петрограде. Из указаний Г.Зиновьева: «Каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм».

Вряд ли приезды Есенина в Ленинград, своего рода побеги из Москвы, остались незамеченными. Под наблюдением ЧК он находился с 11 января 1920 года, после своего выступления в кафе «Домино», как поэт, «ищущий скандальных выступлений против Советской власти».

Помимо Якова Блюмкина, на литературных вечерах и концертах часто бывала сотрудница ЧК Галина Бениславская. В конце 1920 года в имажинистском кафе «Стойло Пегаса» она познакомилась с Сергеем Есениным и вскоре вошла в круг близких ему людей, вела литературные дела.

7 ноября 1921 года, в четвертую годовщину Октябрьской революции, в Большом театре звучало своеобразное попурри из 6-й симфонии Чайковского, «Славянского марша», «Интернационала» и упраздненного гимна «Боже, царя храни» – музыка для представления Изадоры (Айседоры) Дункан.

Осенью 1921 года по всей Москве были расклеены объявления о приеме на платные курсы по адресу Пречистенка, 20, где в бывшем особняке балерины Балашовой, который долгое время был опечатан ВЧК, поселилась Дункан.

С появлением Есенина на Пречистенке там стали бывать поэты-имажинисты. Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. И он читал:

Мир таинственный, мир мой древний,

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель

Заметалась звенящая жуть.

Здравствуй ты, моя черная гибель,

Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой

Окрестил нас на падаль и мразь.

Стынет поле в тоске волоокой,

Телеграфными столбами давясь.

………………………………………..

Как и ты – я всегда наготове,

И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови

Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель

Упаду и зароюсь в снегу...

Все же песню отмщенья за гибель

Пропоют мне на том берегу.

Ранним утром 10 мая 1922 года с Ходынского аэродрома Сергей Есенин вместе с женой, знаменитой танцовщицей Изадорой Дункан, вылетел на аэроплане «Фоккер» в Кенингсберг.

Четыре месяца они путешествовали по Европе. Из письма Есенина Александру Сахарову: «В страшной моде господин доллар, на искусство начхать – самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно... Если рынок книжный – Европа, а критик – Львов-Рогачевский, то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу. Здесь все выглажено, вылизано и причёсано так же почти, как голова Мариенгофа... Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину» (Дюссельдорф, 1 июля, 1922).

Из письма Анатолию Мариенгофу: «Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке... Изадора прекраснейшая женщина, но врёт не хуже Ваньки. Все её банки и замки, о которых она пела нам в России, – вздор. Сидим без копеечки, ждём, когда соберём на дорогу и обратно в Москву.

Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва. В чикагские "сто тысяч улиц" можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире. О себе скажу (хотя ты всё думаешь, что я говорю для потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, "заграница", а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно, значение его для всех – как значение Изы Кремер, только с тою разницей, что Иза Кремер жить может на своё пение, а тут хоть помирай с голоду. Я понимаю теперь, очень понимаю кричащих о производственном искусстве. В этом есть отход от ненужного. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют... Конечно, во всех своих движениях я столь же смешон для многих, как француз или голландец на нашей территории... Боже мой, лучше бы есть глазами дым, плакать от него, но только не здесь…» (Нью-Йорк, 12 ноября, 1922).

Вспоминая эти письма Есенина, Мариенгоф писал в своем «Романе без вранья»: «Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова, уверяющего, что счастливую и великую родину любить не великая вещь и что любить мы её должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша "мать" пьяна, лжёт и вся запуталась в грехе... Но и это ещё не последнее: когда она наконец умрёт и, "обглоданная евреями", будет являть одни кости – тот будет "русский", кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого... Есенин был достаточно умён, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомодность и ветхую проношенность таких убеждений, – и недостаточно твёрд и решителен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир».

Пребывание Есенина с Изадорой Дункан в Америке закончилось скандалом в доме поэта Мани-Лейба, куда Есенин был приглашен почитать стихи. Вернулись в Россию.

«Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребёнок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что всё, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей. И вот, наконец, он всё-таки удрал! Он – в Москве. Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли. Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали жёлтые листья...», – вспоминала актриса Августа Миклашевская.

Они часто виделись в имажинистском кафе «Стойло Пегаса», и Августе Миклашевской всё непонятнее становилась дружба Есенина с Мариенгофом. Она заметила, что «друзей» устраивают легендарные скандалы Есенина, ведь эти скандалы «привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы».

На московских улицах Есенину начало казаться, что он слышит, как растут небоскребы. Выбирая из двух зол: красная Россия или буржуазный Запад, куда эмигрировали многие писатели, он выбрал, как дитя русского народа, Родину. От неприятия Запада его отчаянная попытка принять существующую Россию. Так появились стихи «Русь советская», «Стансы» и другие после «Москвы кабацкой». Какая угодно, но Русь с её неисчерпаемой глубиной, которую он умел слушать.

К тому же нельзя забывать, что некоторые стихи Есенина печатались с купюрами, что лишало их многомерности, полифонии. Так упрощался образ Ленина при изъятии строк:

Ученый бунтовщик, он в кепи,

Вскормленный духом чуждых стран,

С лицом киргиз-кайсыцкой степи

Глядит, как русский хулиган...

(поэма «Гуляй-поле»)

Остались в вариантах и такие строки:

Прядите, дни, свою былую пряжу,

Живой души не перестроить ввек.

Знать потому

И с Марксом я не слажу,

Что он чужой мне,

Скучный человек.

(«Метель»)

И всё же «двойственность» в печать проскальзывала, как подметил это проницательный Троцкий, с которым Есенин был лично знаком благодаря стараниям вездесущего Блюмкина. Так, например, даже «Песнь о великом походе» Есенину удалось сделать многомерной. Частушки звучат с двух сторон, одна другой хлеще:

«Пароход идёт

Мимо пристани.

Будем рыбу кормить

Коммунистами».

А с другой стороны – «Яблочко»:

«Куда ты котишься?

В Вечека попадешь –

Не воротишься».

Да, повсюду цвет кумачовый. Но бродит тень Петра по городу и «грозно хмурится». И совсем неожиданный ракурс в конце поэмы:

В берег бьет вода

Пеной индевью...

Корабли плывут

Будто в Индию...

Россия неистребима. Это то новое чувство, с которым поэт жил, вернувшись домой после того, как, по его словам, облетел весь мир. Как точно определил Троцкий, он стал другим.

О чём поэт и трибун революции говорили в Кремле в августе 1923 года, в подробностях мы никогда не узнаем. Видимо, трибун предпринял последнюю попытку образумить непокорного поэта и даже предложил крупную сумму денег на издательские нужды.

О готовности Троцкого дать Есенину на определённых условиях деньги для издания крестьянского журнала рассказывает в своих воспоминаниях (очевидно, со слов Блюмкина или по слухам) Матвей Ройзман и тут же замечает, что Есенин отказался прямо в кабинете, к неудовольствию Блюмкина, организатора встречи.

Так или иначе, но за этой кремлёвской беседой последовали события, которые круто изменили отношение к Есенину со стороны власть имущих и прежде всего Троцкого, о чём свидетельствуют документы Секретного отдела ГПУ. Пружина сжималась.

Мне довелось познакомиться с вдовой поэта Ивана Приблудного, младшего друга Есенина, Натальей Петровной (урожденной Зиновьевой). Она рассказывала о своих встречах с Есениным. Первая счастливая – в Высшем Литературно-художественном институте, созданном В.Брюсовым, где Есенин читал стихи в сентябре 1923 года, вскоре после возвращения из зарубежной поездки. В программе литературного вечера: Маяковский, Асеев, Пастернак, Безыменский, Александровский, Шенгели. Но студенты ждали Есенина и встретили поэта овацией. Есенин лёгким движением вскочил на стол, стоящий в углу эстрады, и начал читать стихи, которые позднее им были объединены в цикл «Москва кабацкая». Вслед за Есениным на тот же стол вскочил приземистый, угловатый Иван Приблудный и прочел «О чернобровая Украйна».

Наталья Петровна запомнила рассказ Приблудного о том, как Есенин поранил руку и попал в Шереметьевскую больницу. По словам Приблудного, поздно вечером Есенин шёл с Марцелом Рабиновичем по улице, поскользнулся и упал на стеклянное покрытие перед подвальным окном. Уже после гибели поэта возникли домыслы, что у него была попытка к самоубийству, из-за чего он якобы и попал в Шереметьевскую больницу.

Отец Наташи Зиновьевой Пётр Михайлович Зиновьев, врач-психиатр, работал в клинике 1-го Московского государственного университета. 26 ноября 1925 года он принял в клинику Сергея Есенина. Когда Наташа поинтересовалась, как чувствует себя Есенин, отец сказал: – Ведь он не лечится, а просто отдыхает.

Поэзия Есенина наполнялась огромной социальной силой и становилась опасной.

10 декабря 1923 года, в день, когда предполагалось отметить 10-летие литературной деятельности Сергея Есенина, в Доме печати при активном участии Л.С.Сосновского, партийного публициста, сторонника Троцкого, одного из организаторов расстрела Царской Семьи, состоялся товарищеский суд над Сергеем Есениным, Алексеем Ганиным, Сергеем Клычковым, Петром Орешиным («дело четырех»). Поэтам вменялось в вину «антисоциальное, хулиганское, черносотенное поведение» на основании заявления одного «случайного» посетителя кафе, где поэты обсуждали план создания крестьянского журнала (20 ноября). Товарищескому суду предшествовал арест писателей и статья Л.С.Сосновского в «Рабочей газете» 22 ноября.

По свидетельству поэта Саши Красного, Есенин в те дни говорил: «Меня хотят уничтожить».

Он ответил статьей «Россияне», которую ему не довелось закончить. Есенин писал: «Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живём. Тяжёлое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством».

Эти строки написаны вскоре после товарищеского суда, вероятно, в больнице на Большой полянке, где Есенин находился с 17 декабря 1923 года до конца января 1924-го. В это время, а точнее с 26 ноября 1923 года, он разыскивался Народным судом Краснопресненского района, который, как удалось установить в архивах КГБ, получал инструкции в отношении Есенина из Секретного отдела ОГПУ. И видимо, пребывание в больнице для нервнобольных было для поэта в известной мере спасительным. Отголоски этих событий в драматической поэме «Страна негодяев».

Никому ведь не станет в новинки,

Что в кремлевские буфера

Уцепились когтями с Ильинки

Маклера, маклера, маклера...

Более подробно чёрную биржу на Ильинке живописует Матвей Ройзман в своей книге «Всё, что помню о Сергее Есенине», естественно, не упоминая «кремлевские буфера» и их связь с валютным миром:

«Правительство ставило на ноги советский червонец, а банда валютчиков всё ещё кружилась на Ильинском бульваре вокруг памятника-часовни павшим воинам Плевны, взвинчивая цены на доллары, стерлинги, царские золотые десятирублевки, подставляя ножку нашему червонцу и ловко зарабатывая на хлебном займе. В народившихся как грибы после дождя ночных ресторанах и кабаре процветали дивы с крошками собачками, обезьянками, а нэпачи, растратчики, спекулянты купали их в золоте, – фигурально, а реально, как когда-то замоскворецкие купчины, – в наполненных шампанским ваннах. Открывались клубы, где играли в рулетку, и крупье с прилизанными волосами, с пробритыми проборами, восседали, как боги, и громким голосом четко объявляли: "Игра сделана! Ставок больше нет!". В те дни возвращались с фронтов гражданской войны истинные сыны республики – бойцы и командиры, своей грудью отстоявшие родину от четырнадцати держав. Эти достойные люди с презрением смотрели на круговорот жадных людишек, перед которыми маячил мираж обогащения».

А Есенин писал:

Пустая забава,

Одни разговоры.

Ну что же,

Ну что же вы взяли взамен?

Пришли те же жулики,

Те же воры

И законом революции

Всех взяли в плен.

По многим воспоминаниям проходит версия, что у Есенина в последние годы жизни, появилось «что-то вроде мании преследования». А ведь это была реальность. Незадолго до гибели он дописал своего «Чёрного человека», оторвав его от себя. Однако критик А.Воронский (примыкавший в 1925–1928 годах к троцкистской оппозиции) в статье «Об отошедшем», предпосланной первому тому «Собрания стихотворений» Есенина (М.–Л., 1926), настаивал, что эта поэма – «уже материал для психиатра и клиники».

После разрыва с имажинистами Есенин не захотел оставаться жить в общей квартире в Богословском переулке, дом 5.

В октябре 1923 года он обратился в ЦК РКП(б) с просьбой предоставить возможность группе поэтов и писателей, вышедших из недр трудового крестьянства, самостоятельно издавать свои книги. Под письмом подписи инициативной группы: Петр Орешин, Сергей Клычков, Сергей Есенин, А. Чапыгин, Николай Клюев, П. Радимов, Пимен Карпов, Александр Ширяевец, Ив. Касаткин.

Группа имажинистов «в доселе известном составе» объявлялась Есениным со страниц «Правды» распущенной (31 августа 1924). Это последнее заявление Сергея Есенина.

Через несколько дней, 3 сентября, он выехал на Кавказ. На заявление, опубликованное в «Правде», последовал ответ:

«Хотя С.Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинистов, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чему является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи. Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, и мы никогда в нём, вечно отказывавшемся от своего слова, не были уверены, как в своем соратнике. После известного всем инцидента, завершившегося судом ЦБ журналистов над Есениным и К°, у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо заведующему лит. отделом "Известий" Б.В.Гиммельфарбу 15 мая с/г. Есенин в нашем представлении безнадёжно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков» («Новый зритель», 1924, № 35).

Видимо, такова цена прозрения во все времена. И всё же, Россия неистребима. Это то новое чувство, с которым поэт жил, вернувшись домой после того, как, по его словам, облетел весь мир. В США он работал над «Страной негодяев», предсказывая в этой неоконченной драматической поэме, что Америка шагнет в Россию. Так оно и случилось. А нам остаётся, хотя бы к 100-летию гибели Сергея Есенина, окончательно снять с Поэта, который стал символом России, ярмо самоубийцы.

P.S. Более подробно в моей книге «Златоглавый. Тайны жизни и гибели Сергея Есенина».

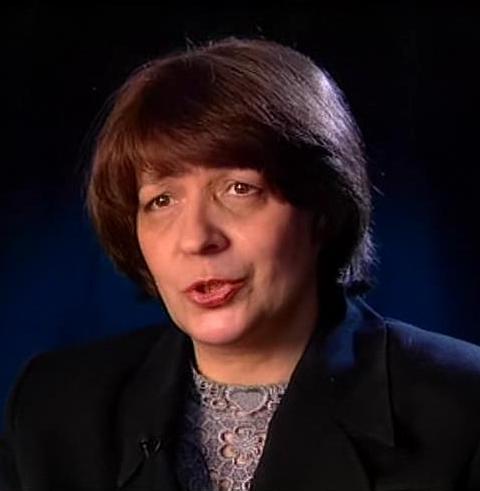

Наталья Кирилловна Сидорина, член Союза писателей России

Есенин и Клюев

Есенин санитар

Есенин с Дункан

.jpg)

122. Ответ на 121, Потомок подданных Императора Николая II:

121. Ответ на 120, SV131166:

https://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/pravdiuk-v-taina-gostinitcy-angleter?ysclid=mgtjjnh2l858340161

Ссылаюсь на статью Виктора Правдюка.Некто из известных архивистов при президенте в 1991 г(оттепель,когда архивы КГБ были частично открыты) в газете "Известия "писал,что сам лично,в своих руках,держал "Отчет об убийстве Сергея Есенина".В своем фильме"Тайна гостиницы Англетер" В.Правдюк рассказывает,что в архивах КГБ хранится папка с документами,свидетельствующими об убийстве Сергея Есенина и якобы эта папка сформирована против Троцкого.В закрытые архивы КГБ был допущен полковник МВД Э.А.Хлысталов,много документов переснял и показывал и рассказывал знакомым ..друзьям.(Я знала таких людей).Обнародовать не имел право.Так вот из рассказов этих людей,которым Хлысталов показывал переснятые документы ,первым документом в этой папке "Приказ о ликвидации Сергея Есенина" от 1924 г за подписью Л.Троцкого.Очень хотелось бы,чтобы эта папка была обнародована к 100 летию со дня смерти поэта.

Где Правдюк, там бело-коричневая "правда".

Это он навязывает нам фашиста Франко.

120. Не дело√89.Другое.

https://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/pravdiuk-v-taina-gostinitcy-angleter?ysclid=mgtjjnh2l858340161

Ссылаюсь на статью Виктора Правдюка.Некто из известных архивистов при президенте в 1991 г(оттепель,когда архивы КГБ были частично открыты) в газете "Известия "писал,что сам лично,в своих руках,держал "Отчет об убийстве Сергея Есенина".В своем фильме"Тайна гостиницы Англетер" В.Правдюк рассказывает,что в архивах КГБ хранится папка с документами,свидетельствующими об убийстве Сергея Есенина и якобы эта папка сформирована против Троцкого.В закрытые архивы КГБ был допущен полковник МВД Э.А.Хлысталов,много документов переснял и показывал и рассказывал знакомым ..друзьям.(Я знала таких людей).Обнародовать не имел право.Так вот из рассказов этих людей,которым Хлысталов показывал переснятые документы ,первым документом в этой папке "Приказ о ликвидации Сергея Есенина" от 1924 г за подписью Л.Троцкого.Очень хотелось бы,чтобы эта папка была обнародована к 100 летию со дня смерти поэта.

119. Ответ на 118, Vladislav:

Для меня оказалось неожиданным полное молчание активных участников обсуждения именно по поводу этого сообщения. Казалось бы, в самую что ни на есть тему. Однако обсуждение политических пристрастий оппонентов победило здравый смысл. Либо в таком горячечном обсуждении присутствует скрытый, может и безсознательно, повод, "задвинув" митр. Павла, обойти молчанием упрямо появляющиеся дополнительные вопросы - кто же всё-таки убил, за что и т.д.

118. Ответ на 117, Владимир С.М.:

117. Ответ на 114, Vladislav: . Ответ на 113, С. Югов

Почему-то не проявилось реакции на комм. 5 и 6 отн-но заявления митр. Павла (Пономарева) - об исповеди у него одного из убийц Есенина. Понятно, что к делу такое заявление не пришьёшь, как требовал здесь один из участников дискуссии, но для церковного человека это не может быть пустым звуком. Такая ссылка тем более серьёзна, что речь идёт о свидетельстве здравствующего человека, который свободно может опровергнуть такие сведения, а не о пересказах пересказов ушедших уже людей. Предполагать же, что такая исповедь - не более, чем провокация "антисоветчиков" близко к безумию: как можно заранее рассчитывать на то, что эта исповедь станет доступна широким массам? (Впрочем, она и посейчас не очень-то широко известна, да и в довольно узких кругах, здесь уже вопрос, может, и к самому митр. Павлу либо к тем, кто мог ему посоветовать не углубляться в эту тему).

116. Ответ на 95, Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии:

115. Ответ на 112, Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии:

114. Ответ на 113, С. Югов:

113.