Знаменитый Путиловский завод… С ним связано бурное развитие отечественного тяжёлого машиностроения. Рельсы, корабли, паровозы, вагоны, артиллерийские орудия, горное оборудование, турбины, а в советское время ещё трамваи, тракторы и танки – вот краткий перечень его продукции. Вся эта продукция проектировалась на самом заводе, и он поистине стал кузницей высококлассных русских инженеров-конструкторов и технологов.

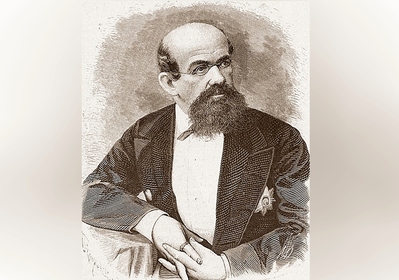

Хотя в 1934 г. завод был переименован в Кировский, прежнее его название в народной памяти прочно удержалось. Имя заводу дал Николай Иванович Путилов. Родился он 205 лет назад, в мае 1820 года (точная дата неизвестна), в деревне Ерюхино Боровичского уезда Новгородской губернии в семье мелкопоместных дворян. В 1840 году окончил Морской кадетский корпус и офицерские классы. Был оставлен там на должности преподавателя математики. Занимался научной работой, имел печатные труды, в том числе в соавторстве со знаменитым математиком проф. Остроградским.

По состоянию здоровья перевелся в Крым в Корпус инженеров военных поселений, где прослужил пять лет, отвечая за строительство различных объектов.

В 1854 году, во время Крымской войны, Н.И. Путилов был рекомендован великому князю Константину Николаевичу в качестве талантливого организатора. Согласно легенде, великий князь вызвал Путилова и сказал ему: «Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное? Построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне нет – вот тебе мои личные двести тысяч».

В условиях англо-французской блокады Путилов, придумав метод, который сегодня называется методом сетевого планирования: организовал производство в разных механических мастерских Санкт-Петербурга паровых машин, котлов и материалов для корпусов винтовых канонерских лодок, корветов и клиперов. При этом, после соответствующего переобучения, широко привлекал потерявших работу из-за войны мастеровых-прядильщиков, из числа которые впоследствии отбирались механики на построенные военные корабли. Первые, оборудованные паровыми машинами Путилова, 32 винтовые канонерские лодки, предназначенные для плавания в мелководном Финском заливе, вошли в строй в мае 1855 года. В течение следующих восьми месяцев было построено ещё 35 канонерских лодок, а также 14 корветов и клиперов.

За заслуги в создании винтового парового флота Путилов был повышен в звании (произведен в надворные советники с назначением старшим чиновником особых поручений кораблестроительного департамента), награждён орденом Св. Станислава II степени. Отдельным фактом в послужном списке Путилова шло упоминание о том, что в процессе исполнения этого заказа не было перерасхода средств. Наоборот, он вернул в казну более 80 тыс. руб., что во все времена и во всех странах было явлением очень нечастым. Главное же – столица империи была надежно защищена с моря от англо-французского флота.

От сообщества предпринимателей, участвовавших в постройке кораблей, ему был преподнесён серебряный венок с 81-м дубовым листком, на каждом из которых было выгравировано имя построенного Путиловым корабля и имя подрядчика. К венку прилагалось письмо со словами:

«В 1854 году ни мы, заводчики, и никто другой не сознавали возможности выполнить такое задание: изготовить для России к следующей же навигации в течение пяти месяцев канонерскую флотилию. Но Н. И. Путилов рассчитывал, что, слив петербургские заводы в одно целое, есть возможность в назначенный срок изготовить её. Он, Путилов, принял дело… и исполнил его на удивление всем… С первого дня знакомства нашего Путилов столько внушил доверие к нему, что каждый из нас, в свою очередь, желал найти доверие его, Путилова. Довольно сказать, что мы вели дело изготовления многих, новых для нас, паровых машин и котлов без всяких формальных бумаг, а на чести. И по окончании дела у каждого из нас глубоко врезалось в душе искреннее уважение к уму и деятельности Николая Ивановича Путилова».

В 1857 году он ушёл в отставку, но инженерно-техническую и организаторскую работу не оставил. На кредит Морского министерства перестраивает несколько заводов в Финляндии и выпускает качественную котельную сталь взамен английской. Первым в России он начинает переплавку металлического лома в промышленном масштабе.

16 мая 1863 г. совместно с полковником Корпуса горных инженеров П.М. Обуховым и купцом 1-й гильдии С. Г. Кудрявцевым организует металлургический завод, после смерти Обухова по предложению Путилова названный Обуховским (в советское время переименован в «Большевик»). В 1868 г. Николай Иванович создает свой собственный завод на базе купленного им небольшого чугунолитейного завода, основанного ещё указом Павла I в 1801 году. Этот впоследствии знаменитый завод и получил название Путиловского, а причиной приобретения завода стало одно обстоятельство.

Жестокая зима 1867-68 годов привела к тому, что железнодорожное сообщение в России было практически парализовано, так как импортные рельсы полопались от мороза. Путилов взялся решить эту проблему. Он создает комбинированные чугунно-стальные рельсы, которые обладают не только высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками, но и низкой ценой. Цена надежного «путиловского рельса» была на 30 процентов меньше цены ненадёжного английского или немецкого. При строительстве завода по производству рельсов (Путилов принял заказ в начале января, а 20 января завод начал прокатку рельсов в 3 смены) была отработана «путиловская схема запуска производства», которую спустя семь десятилетий использовали в начале Великой Отечественной войны при эвакуации промышленности на восток.

На этом же заводе организуется оружейное производство и выплавка стали, в том числе на экспорт. С зависимостью от Англии в этом вопросе было покончено: заказы на импорт стальных орудий снизились с 88,5 % до 17,7 %. И на этом же заводе впервые создается социальная инфраструктура: строятся дома для рабочих, своя больница, библиотека и театр, разбивается парк.

«Он брался за безнадежные дела, от которых отказывались остальные, и блестяще исполнял их», – писал современник.

Последний проект Николая Ивановича, начатый в 1874 г., – Морской порт Петербурга и Морской канал (от Кронштадта до Петербурга). Из-за интриг финансирование из казны было прекращено, затем началась травля, в которой, увы, принял участие и поэт Н.А. Некрасов (творческая интеллигенция всегда первой поддается внушению) и Путилов вёл строительство на свои деньги. Этот проект истощил капитал предпринимателя, и он был разорён.

18 апреля 1880 года, в возрасте 59 лет, закончился жизненный путь этого талантливейшего организатора промышленности, блистательного инженера, кристально честного предпринимателя, искренне любимого своими рабочими, горячего патриота России.

15 мая 1885 года 32-километровый канал был открыт для прохода судов и заработал новый Морской торговый порт.

В 1907 году прах Н.И.Путилова и его супруги был торжественно перезахоронен под алтарём новой заводской церкви. На издававшихся до революции планах города было указано место его захоронения – единственного из петербуржцев. Таково было почтение к памяти великого человека.

В годы Второго церковного погрома большевистские власти разместили в церкви райпромкомбинат. Снесли алтарь, начали готовить фундамент под пресс и обнаружили памятную плиту и два гроба под ней. Плиту переплавили, гробы сожгли в местной котельной.

Сегодня, наконец, вспомнили о великом соотечественнике: к 200-летию со дня рождения ему поставили памятник у Кировского завода, его именем назвали набережную Морского канала на Канонерском острове и Промышленно-технологический колледж в Петербурге.

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук