В сентябре граждане России сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения - минимум с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, сообщает РИА Новости.

Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра.

До этого потребление алкоголя в расчёте на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,63 литра.

Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,55 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,83 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,49 литра, в Татарстане - 8,5 литра.

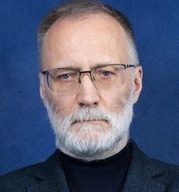

Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы проанализировал в эфире радиопередачи «Железная логика» на радиостанции ВестиФМ политолог Сергей Александрович Михеев:

«На примере с Вологодской областью мы понимаем, что "газета может быть перевернута". Как и социология, статистика вещь лукавая: проверить практически никто не может, поэтому приходится доверять или не доверять. Её часто используют в определенных целях. Думаю, что и запретительные меры всегда дают определенный результат, и меры профилактики, и пропаганда здорового образа жизни, и многое другое. Не считаю нужным введение сухих законов – это бесполезно и местами контрпродуктивно, как говорит наш Президент. Но, в целом, ограничительные, разъяснительные, местами запретительные меры нужны в ситуациях, когда близко к катастрофе.

Надо подчеркнуть, что очень часто это происходит от нехватки нормальных путей для самореализации. Например, регионы средней России, где пьянство является проблемой. Какая причина? Развал экономики, местного хозяйства: там, где раньше были заводы, фабрики, колхозы и совхозы, больше их нет. К сожалению, люди ломаются, не выдерживают, не понимая, зачем им жить. Очень часто причина пьянства находится в тех бытовых, экономических условиях, где они живут. Раньше была работа, а сейчас её нет или мало. Конечно, не в этом смысл жизни: можно и в более тяжелых условиях выживать без пьянства и наркотиков. Это нужно людям говорить, но реальность такова.

На мой взгляд, гораздо важнее запретительных мер – наладить экономику регионов, чтобы люди понимали, что им есть ради чего работать и жить. Есть такие случаи, когда люди спиваются и уже ничего не поможет. И в советское время было такое, когда работой обеспечивали всех, но всё равно алкоголизм был высоким, и даже необходимость с утра идти на работу многих не останавливала. На мой личный взгляд, наши центральные регионы России требуют добавочного финансирования, им уделяют недостаточно внимания: "Рухнула экономика - ну и ладно! Главное везде наладить Интернет".

Если меньше стали пить, ну и хорошо. Главное, чтобы Росстат не "перевернул какую-нибудь газету". С наркоманией тоже проблема».

По его словам, наркомания «даже тяжелее, чем пьянство, потому что специалисты, люди с опытом говорят, что с этой системы слезть гораздо сложнее, чем бросить пить. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится эта сфера, но то, что это проблема среди молодёжи, – это совершенно точно, и никуда она не делась. Пропаганда здорового образа жизни, наверное, потихоньку делает своё дело, в первую очередь среди молодёжи, но работы там непочатый край, и на этом сидят огромные криминальные структуры, иногда завязанные на коррупцию с местными органами власти. Это вопрос будущего, особенно в том, что касается наркомании».

Также политолог отметил, что «есть люди, которые находятся уже в такой стадии, когда их не вытащишь, но есть те, кого вытаскивают, и их немало. Во-вторых, здесь речь идет о борьбе за детей, подростков и молодежь, в первую очередь. Они тоже смотрят на то, что в обществе поощряется, а что не поощряется; что общество в качестве желаемой картинки выдает, а что нет. Поэтому: "Бесполезно" - это всё демотивирующие слова, которые работают на врага. Это как в большой политике, когда люди патриотических убеждений очень часто начинают рассуждать в замкнутом круге: "Наши враги всё посчитали и купили, они нас сильнее и умнее, поэтому нам остается умереть стоя". Когда надо, можно и умереть стоя, но задача была не умереть, а победить, добиться успеха, или, как минимум, выполнения поставленной задачи.

Поэтому круги, когда "всё бесполезно", "ничего не имеет никакого смысла" - это уныние (депрессия) работает на врага. Так же и с этим: ничего не бесполезно и надо прилагать усилия хотя бы для того, чтобы совесть была чиста и чтобы человек на каком-то этапе смог из этого вылезти или сказать детям, что не надо так жить».

«Я дискуссию по статистике начал с того, что не считаю сухой закон полным решением проблемы - это маловероятно. Говорю об изменении ситуации в целом. Что касается борьбы Горбачёва, то, на мой взгляд, она была глупая, слишком резкая и радикальная. Это вырубание виноградников, которое у всех на устах. Не понимаю, какое отношение виноградники имели к массовому алкоголизму, который, в первую очередь, был связан с низкокачественной водкой. Горбачёв за многое брался не с того конца», - считает политолог.

«Надо всегда думать головой», - призвал Сергей Михеев.