Предлагаем вниманию читателей обмен мнениями с нашим постоянным автором из Соединённых Штатов профессором Браунского Университета Владимиром Гольштейном.

Павел Тихомиров: Уважаемый Владимир, в одном из своих комментариев Вы с горьким сарказмом отмечаете, что из всей русской культуры ХХ века условный Запад воспринял лишь «Лолиту» Набокова, которая стала одной из «Библий» всяческих певцов «генитальщины». Неужели серьёзная Русская Литература нынче совсем на Западе не востребована? Вон у того же модного Харуки Мураками – то Чехов, то Достоевский мелькают. А что же Американская культура? Что для неё интересно из Русской культуры?

Владимир Гольштейн: Думаю, ситуация несколько сложнее. Во-первых, о «Лолите». Тут мы должны затронуть очень не простой случай холодной войны, его культурного аспекта. Советская Россия критиковала, как мы помним, разные социальные проблемы запада и Америки. Расизм, неравенство, эксплуатация и т.д. В ответ американская культура резко повернулась к модернизму и разного рода экспериментам. Мол, у нас свобода поиска и эксперимента, а не рабское подражание натуре. Вместо реализма в искусстве, современным начали считать абстрактное искусство, вместо таких социально критически настроенных писателей, как Стейнбек, Синклер Льюис и т.д., в Америке начали продвигать писателей, зацикленных на индивидууме и его проблемах. Короче, Фрейд вместо Маркса. Самые модные университеты и их писательские программы полностью оттолкнулись от литературы, которая продолжала интересоваться темами среды, взаимоотношений с людьми разных классов и т.д. В этих модных программах, таких как Стэнфорд или Айова, откуда вышли самые крупные Американские писатели, постоянно подчеркивали, что искусство связано с индивидуальным поиском и экспериментами. Это путь творческой богемной интеллигенции. А все остальное, это средний класс и его пошлые ценности.

Я не думаю, что Набоков хотел угодить этим модным веяниям, но по разным причинам, он, как и профессора писательских программ, предпочитал отталкиваться от социалистического или просто реализма, и экспериментировать. Посему, его эксперименты, а тут ещё тема секса с малолеткой, пришлись в самый раз.

Это всё происходило в пятидесятые шестидесятые годы. С тех пор, многое изменилось, но, тем не менее, разделение на то, что «эксперименты и индивидуальные проблемы и зацикленности – это круто и богемно», а вот «описание среды – банально», осталось. Хотя, надо сказать, что и Набокову пришлось потесниться. Всякие современные феминисткие движения не любят такие темы, особенно, когда повествует мужчина. Вот если бы Лолита описывала свои страдания и травмы, дело другое.

Теперь о русской литературе. Следует сказать, что отказ от традиционных повествований и упор на эксперименты, в принципе оттолкнул людей от чтения. Посему в Америке, читают мало.

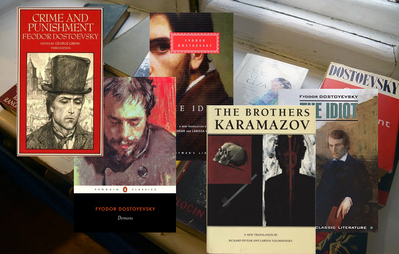

При этом желание следить за жизнью других и учиться на опыте других осталось. Поэтому в такую моду вошли сериалы. Кстати, романы Толстого и Достоевского прекрасно ложатся в эту форму сериалов, они, кстати, так и писались. Поэтому, большинство людей и предпочитает смотреть сериалы и следить за жизнью героев, как когда люди следили за жизнью Анны Карениной или Константина Левина. А вот те, кто всё-таки читает, прекрасно понимают, что русская литература — это абсолютная ценность. И читают именно ее. В нашем университете, на курсах по Достоевскому, Толстому, Чехову, всегда много народа. Гораздо больше, чем на курсах по другой литературе. Я помню, как-то преподавал на особой программе в Йельском университете, где мы читали классику разных стран. Так вот студенты без конца жаловались: «зачем нам после Толстого читать Флобера или Джейн Остин?»

Словом, читателей в Америке немного, но те, кто читают, стараются найти время для русской классики. Она продолжает завораживать, ибо часто как раз и отвечает на серьёзные вопросы, которые возникают у читателей, будь то вопросы нравственного или религиозного выбора, или взаимоотношения людей, или даже самоанализа. Тут русская классика оставила позади и Фрейда и Маркса.

П.Т.: Говоря о Русской культуре, в том числе и культуре Советской, нужно признать, что у нас не было раньше такой жёсткой регламентации на «элитарное» и «массовое». Сегодня рынок переформатировал нашу культуру, сейчас везде власть продюсеров и форматов, тогда этого не было. Да, был Гайдай – для всех, и Тарковский – для утончённых ценителей. Но был и Рязанов, которого ценили и те, и другие. И который был выразителем «городской» культуры. А кого из современных деятелей Русской культуры знают в Америке? Кто интересен там? И кого из современных американцев Вы могли бы порекомендовать нам?

В.Г.: Абсолютно с Вами согласен по поводу «тлетворного» влияния рынка на переформатировку, читай, уничтожение культуры. Времена Шекспира, Гёте, Сервантеса, Толстого и Достоевского прошли. Ещё в XIX веке Лермонтов сожалел о том, что поэт, из боевого кинжала превратился в никчемную безделушку на стене. Для культуры это разделение на элитарное и массовое убийственно. Как в своё время шутили о том, что «в Правде нет известий, а в Известиях нет правды», так и в массовой культуре мало культуры, а в элитарной она может быть и есть, но зато она мало доступна массам, редко ценящим игры в бисер, так что, перефразируя Ленина, идея массами не овладевает, и силой не становится.

Иногда, правда, удается перевести элитарную культуры на язык масс. Такую роль, например, играет кино. Если даже самая элитарная, бунтарская, экспериментальная книга находит себя в кино, она выходит в массы и достигает своего «Рязановского уровня». Возьмем, к примеру, такой необычный роман, как «Бойцовский клуб», Чака Паланика. Написанный в 1996 году, он не имел никакого резонанса, до тех пор, как его не экранизировали в 1999 году. С тех пор, он стал американской классикой.

Другим таким проводником, являются, или должны являться школы и университеты. Дело моих коллег, преподавателей литературы, выполнять ту же роль, что и кино. Доносить разные проблемы и тонкости до юных, ещё не сформировавшихся умов. Тут, кстати, роль классики и русской литературы, в частности, огромна. Студенты обожают и Достоевского, и Чехова, и Булгакова.

Но, понятное дело, тут многое зависит, от самих преподавателей. Да, студент первого курса, что-то слышал о Достоевском, и с удовольствием его прочитает. Но если профессор решит, что Достоевский старомодный русский националист, и читать его не следует, а лучше почитать какой-нибудь роман, автор которого, показал Путину фигу в кармане, и уехал за рубеж, то никто этого профессора остановить не может. Поэтому у меня всё меньше веры в академию и её способность превращать сложные классические произведения в литературу доступную и любимую массами.

Что касается судьбы русской литературы в Америке, то тут дело не простое. Понятно, что классика есть классика, и худо-бедно, она как-то в Америке преподается. Чехов продолжает ставиться и читаться, Достоевский по-прежнему завораживает лобастых американских мальчиков, так что классика читается. Но вот в отношении нового, боюсь, тут к влиянию рынка добавилось влияние политики. И поэтому читают, преподают, приглашают в университеты весьма узкую категорию писателей.

Самым популярным писателем среди славистов, остается Пелевин. На слуху Быков, Водолазкин, некоторые из особо образованных считают своим долгом преподавать Прилепина.

Но всё более популярным становится найти какой-нибудь текст или фильм на модные, то есть, политически корректные темы, типа «Дылды». Его автор, Кантемир Балагов, очень чётко вписался в западный контекст, и производит, то, что требует то, что я бы назвал, «массовая элита», то есть идеологический аппарат, обслуживающий современное западное общество корпоративного капитализма.

Но мне кажется, что в такого рода произведениях нет, по большому счёту, ни массовости, ни элитарности. Это и не Гайдай, и не Тарковский, и не Рязанов. Больше всего это похоже на государственный заказ, типа сталинских «Клятвы» и «Падения Берлина», только заказ происходит не прямо от государства, а от около государственных структур, куда входят и университетские программы, и журналистика, и тысячи фондов и грантов.

.jpg)