В пятницу, 7 февраля, по приглашению организаторов я принял участие в XXIII Всероссийских Иринарховских чтениях, которые проходят в посёлке Борисоглебский в стенах Борисоглебского монастыря, где 413 лет назад преподобный Иринарх Затворник благословил князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьму Минина на освобождение Москвы.

После Божественной Литургии по доброй традиции для гостей Чтений провели экскурсию, во время которой один из участников конференции подошёл ко мне и сообщил, что ему позвонил настоятель монастыря игумен Иоанн (который находился в это время в Москве на лечении) и попросил сообщить мне, что он не благословляет во время Иринарховских чтений организовывать дискуссию по поводу Державной иконы Божией Матери.

Этот разговор меня весьма удивил. Я ответил, что тема выступления, которую я заявил на Чтения, посвящена личности Императора Петра Великого в связи с 300-летием его кончины, и я вовсе не предполагал касаться вопроса о Державной иконе.

Моё недоумение разрешилось, когда началось пленарное заседание Чтений и нам дали программу, где среди докладчиков значилась заведующая реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры, член Синодальной комиссии по иконописи Наталья Евгеньевна Алдошина, которая, собственно, и занимается реставрацией чудотворной иконы. Я лично с нею до того дня не был знаком, поэтому и не мог её узнать среди участников.

Впрочем, доклад Натальи Евгеньевны был назван довольно-таки поэтично – «От избытка сердца глаголят уста». И только когда она вышла к трибуне, стало понятно, что говорить она намеревается как раз о Державной иконе Божией Матери. Вот тогда я понял смысл благословения отца Иоанна не устраивать дискуссию по поводу Державной иконы, батюшка беспокоился, как бы на Чтениях не возникла свара. Я выполнил благословение, никакой публичной дискуссии на Чтениях не было. Но теперь, после Чтений, я уже могу спокойно высказать своё мнение.

Я внимательно выслушал выступление Натальи Евгеньевны, которая рассказала, как было принято решение о реставрации и как проходила сама реставрация. Кое-какие обстоятельства процесса организации реставрационных работ были для меня новостью, но в целом её выступление только утвердило меня в той позиции, которую я излагал в двух предыдущих своих статьях: «Главное событие 2024 года оказалось незамеченным» и «Уход Державной».

Во время перерыва я подошёл к Наталье Евгеньевне, мы пообщались, беседа была довольно дружелюбной. В разговоре также приняла участие монахиня (к сожалению, мы с нею в суете не познакомились), которая, как я понял из разговора, является профессиональным искусствоведом и много лет работала в Третьяковской галерее. Я отметил для себя, что Алдошина – человек церковный, профессионал высокого уровня, любящий своё дело. И хотя наше общение носило совсем не конфронтационный характер, я честно изложил свои сомнения относительно реставрации и в целом по поводу Державной иконы Божией Матери.

В докладе и в разговоре Наталья Алдошина изложила ту же версию событий, которая известна по разным текстам и которую я изложил в предыдущей статье, что реставрация Державной иконы является промыслительной, что снятие красочного слоя начала ХХ века – это очень правильное решение. В докладе даже прозвучало, что один из епископов якобы призвал готовиться к «третьему обретению» Державной иконы Божией Матери, что, честно говоря, звучит весьма сомнительно. Кто обрёл? Реставраторы после зачистки красочного слоя?..

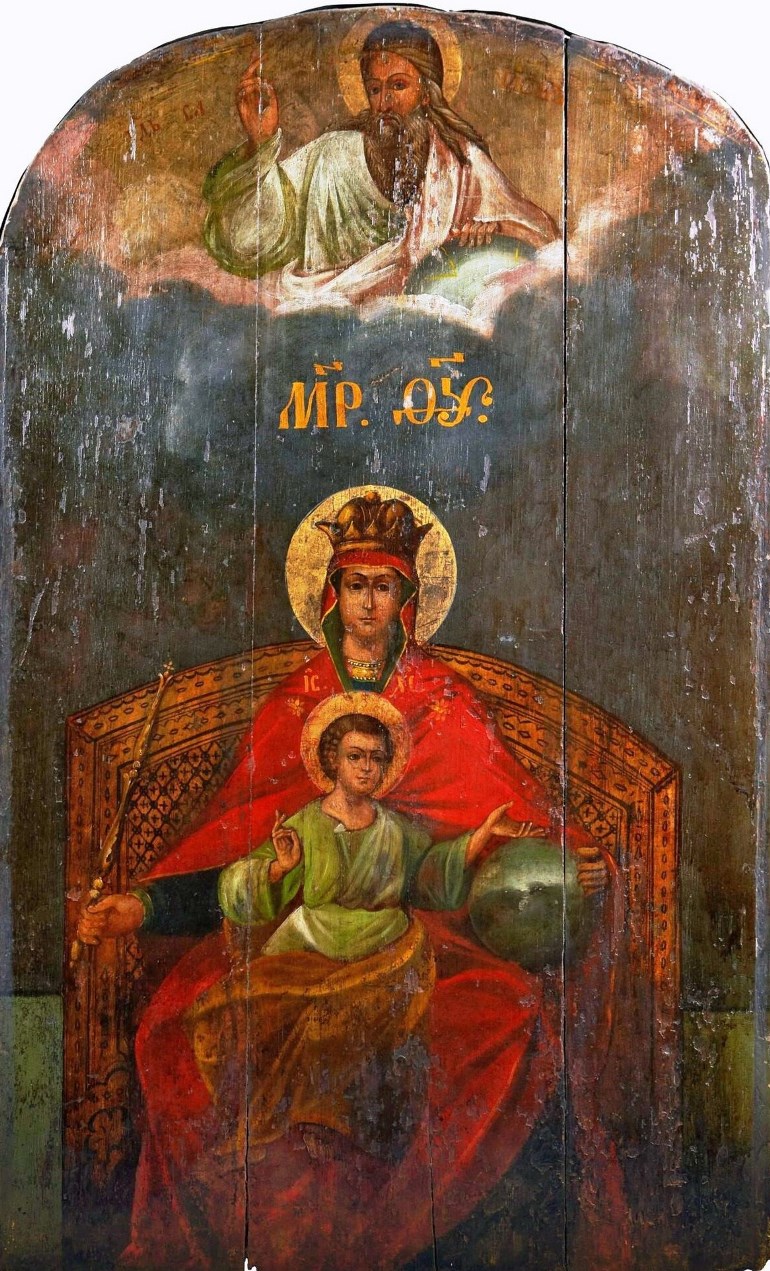

Но есть несколько аргументов, с которыми не поспоришь. Речь идёт о том, что в ходе реставрации было вскрыто изображение Креста на Державе в руке Богородицы. Весьма вероятно, что крест на Державе был закрашен из-за опасений репрессий в отношении иконы в безбожные времена, поэтому его расчистка и возвращение Креста на Державу – совершенно правильное решение.

Второй аргумент в пользу расчистки иконы тоже серьёзный. Оказывается, почему-то в ходе прежней реставрации иконы, в начале ХХ века, было скрыто изображение Святого Духа в виде голубя, рядом с Богом-Отцом в верхней части иконы. Открытие изображения Третьей Ипостаси Божества на иконе – тоже правильное решение.

Однако всё это не снимает главного вопроса: зачем нужно было снимать весь красочный слой начала ХХ века, те краски, которые составили подлинный вид Державной иконы Божией Матери (красное облачение Царицы Небесной, форма трона, как она держит скипетр), в котором она и была прославлена Церковью и Святейший Патриархом Тихоном?!

Крестьянке Евдокии Андриановой сама Божия Матерь повелела сделать икону красной: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Реставраторы и их единомышленники предпринимают сейчас попытку интерпретировать слово «красный», как «красивый», а значит, мол, пурпурный цвет облачения Богородицы, который они вскрыли, это и есть красивый цвет, и это – выполнение воли Божией Матери, то есть превращение иконы в красивую (это всё вновь прозвучало в докладе Н.Е.Алдошиной). Но это – очень произвольная интерпретация. Почему-то не только Евдокия Андрианова, но и Святейший Патриарх Тихон, и реставраторы революционной поры восприняли слово красный буквально, и Божия Матерь на Державной иконе была изображена именно в красном облачении.

Также изменён вид трона, на котором восседает Божия Матерь. Трон стал более вычурным – похожим скорее на красивое кресло, а не на Царский трон. Изменён вид благословляющей Десницы Бога-Отца и расположение рук у Божией Матери, держащей скипетр? На иконе, какой она была прославлена, Божия Матерь твёрдо держала в своей деснице скипетр. А в новом варианте Она слегка придерживает скипетр двумя перстами, как бы даже не держит, а скорее готовится передать его кому-то.

Всё это совсем даже не мелочи, поскольку это являет собой символизм иконы, те смыслы, которые она несёт.

Кстати, вскрылось интересное обстоятельство. Н.Е.Алдошина сообщила, что специалисты Третьяковской галереи отказались браться за реставрацию Державной иконы. И именно поэтому икона оказалась в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры, а вовсе не от того, что священноначалию захотелось, чтобы занимались реставрацией именно церковные специалисты. Это только укрепляет меня в представлении о промыслительности происходящего. Ибо именно через «стечение обстоятельств» Промысл Божий и являет Себя в историческом процессе.

Последним аргументом, который используют сейчас реставраторы и их сторонники – благословение Святейшего Патриарха Кирилла. Аргумент, конечно, серьёзный: благословение Патриарха для любого церковного человека – закон.

Однако, тут нужно всё-таки выяснить детали. Нам известно о благословении Патриарха со слов других людей. И закономерно возникает вопрос: а правильно ли они поняли слова Святейшего? Действительно ли Патриарх благословил, чтобы икона выглядела именно таким образом или Патриарх имел в виду нечто другое?

Еще раз повторю: окончательное решение вопроса о судьбе Державной иконы Божией Матери – за Священноначалием. Решит Священный синод восстанавливать икону в том виде, в каком она была прославлена, т.е. в красном облачении Божией Матери. Или Священноначалие посчитает, что икона должна выглядеть так, как она выглядит после реставрации.

Будем надеяться, что Господь и Его Пречистая Матерь как-то откроют Свою волю в отношении иконы. Ну а мы будем верить, что Божия Матерь останется с Россией, с русским народом. Главное, о чём нам напомнил недавно митрополит Вениамин (Пушкарь), нам оставаться с Божией Матерью, обращаться к Ней в молитве, почитать Её, как это делали наши благочестивые предки…

Анатолий Дмитриевич Степанов, историк, главный редактор «Русской народной линии», председатель «Русского Собрания», член Союза писателей России

До реставрации

После реставрации

5. Видимо хотят...

Нет, нет, и еще раз нет -- никакого Гоши на престоле не будет.

4. Ответ на 1, Elenaelena:

Думается, открылось важное. Реставраторов ругать не следует.

На все сто согласен!...

3. Ответ на 2, Серега с Малой Бронной:

И это сделали люди, мнящие себя суперпрофессионалами. Но на самом же деле оказавшись рядовыми коновалами. Будь они при этом хоть трижды благочестивы. Я, человек далекий от искусства, и от реставрационных работ в частности, разумею это дело так.

Реставрационные работы при их осуществлении, должны полностью сохранять оригинал (тем паче, что это чудотворная икона, а не, например, раритетный авто, на который и запчастей в природе уже может и не статься).

Вот кто вас просил, неразумные тетеньки, перекрашивать порфиру на лике Богородицы, изменять расположение ее рук, перерисовывать царский трона и придавать иное выражение глаз изображенным на ней ликам? В результате дури, которая обретается в ваших головах, на выходе получилась совсем другая икона. Эстеты, млять...

Мораль сей печальной истории такова. Пусть этот препозорнейший урок "реставрации", станет вразумлением всему нашему священноначалию - как впредь нужно относиться к святыням, тем паче чудотворным А у кого чешутся руки соделать оные благолепее , пусть чешут их совсем в другом месте.

Без Воли Бога волосок с головы человека просто так не упадёт!!! Значит силами небесными для чего - то было попущено, чтобы "...В результате дури, которая обретается в головах, на выходе получилась совсем другая икона...".

2. Благими намерениями.........................................................

И это сделали люди, мнящие себя суперпрофессионалами. Но на самом же деле оказавшись рядовыми коновалами. Будь они при этом хоть трижды благочестивы. Я, человек далекий от искусства, и от реставрационных работ в частности, разумею это дело так.

Реставрационные работы при их осуществлении, должны полностью сохранять оригинал (тем паче, что это чудотворная икона, а не, например, раритетный авто, на который и запчастей в природе уже может и не статься).

Вот кто вас просил, неразумные тетеньки, перекрашивать порфиру на лике Богородицы, изменять расположение ее рук, перерисовывать царский трона и придавать иное выражение глаз изображенным на ней ликам? В результате дури, которая обретается в ваших головах, на выходе получилась совсем другая икона. Эстеты, млять...

Мораль сей печальной истории такова. Пусть этот препозорнейший урок "реставрации", станет вразумлением всему нашему священноначалию - как впредь нужно относиться к святыням, тем паче чудотворным А у кого чешутся руки соделать оные благолепее , пусть чешут их совсем в другом месте.

1.

Думается, открылось важное. Реставраторов ругать не следует.