У тех людей, кто пережил Блокаду, на всю жизнь сломана психика. Кто был сильным - стали ещё сильнее, а те, кто был послабее - те не выживали. Когда началась Блокада, я навсегда перестал смеяться. Сейчас я юмор понимаю, сам, иногда, шучу, даже улыбаюсь, но до сих пор я никогда не смеюсь.

Летом сорок первого года мы жили на даче в Стрельне у моей крёстной, маминой тети - Капитолины Ивановны. Старый деревянный дом, в котором мы жили, был построен если уж не в петровские, то, наверняка, в екатерининские времена. В тенистом саду с дуплистыми деревьями стоял трёхэтажный домище, обросший со всех сторон мезонинами, балконами, террасками, верандами и скрипучими лестницами. В углу первого этажа с отдельным входом жили старенькие хозяева и их родственники. А в остальном доме ютились многочисленные постоянные и временные жильцы и множество дачников. По выходным из Ленинграда наезжали с авоськами и детьми работавшие в городе друзья и родственники. Становилось тесно не только в доме, но и в саду, среди беседок и гамаков. Из открытых окон разносились запахи воскресной стряпни и патефонных мелодий. Толпа разновозрастных детей устраивала шумные игры с беготней, прятками и гвалтом.

Утром двадцать второго июня я проснулся от необычной в нашем доме тишины. Я вышел в сад и увидел, что все жильцы собрались под хозяйскими окнами. На подоконнике стояла черная тарелка репродуктора, и все слушали речь Вячеслава Михайловича Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

С тех пор прошло уже почти 77 лет, но я и сейчас, закрыв глаза, сосредоточившись, слышу со всеми интонациями уверенные слова Вячеслава Михайловича Молотова: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

В тот же самый первый день Войны мы всей семьёй сфотографировались на память.

По суровым выражениям взрослых видно, что все, кроме малыша, понимают, какие суровые испытания ждут всех нас, как и всю Россию.

Слева мой отчим Климов Яков Павлович. Он погиб в чине старшего лейтенанта на Карельском перешейке летом 1942 года.

Наверху мать отчима Прасковья Гавриловна. Ушла в январе 1942 г с Васильевского острова к другому сыну на завод Большевик, но не дошла. Погибла где-то по дороге.

Мой младший брат Владимир умер от голода в эшелоне во время эвакуации и я его оставил завёрнутым в одеяло на платформе станции Воскресенск. (Это ли не Пасха)

Моей маме Эльвире во время Войны достались такие трудности, что у неё после Войны очень тяжело болело сердце. Она пролежала в постели три года и умерла в возрасте 42 лет.

Я ещё жив.

Очень быстро беззаботная дачная жизнь сменилась тревожным ожиданием всеобщей беды. Мне было десять лет, но моё детство сразу кончилось.

Моя мама и моя крёстная очень хорошо помнили революцию и Гражданскую войну. Поэтому наша семья сразу, как только объявили войну, стала готовиться к выживанию, ещё не предполагая, какие страшные беды ожидают жителей Ленинграда. Мы сразу начали сушить сухари и запасать продукты. Но такой голод и холод, такая страшная блокадная судьба Ленинграда, конечно, не могли никому присниться и в самом страшном сне.

Война как-то быстро стала приближаться к Ленинграду. Немецкие «юнкерсы» начали летать над Стрельной на бомбежку Ленинграда. Однажды мы стали свидетелями воздушного боя. Наш «ястребок» сверху из облаков напал на трех «мессершмитов», возвращавшихся от Ленинграда. Один из «мессеров» был сбит с первой же атаки, а потом закрутилась воздушная карусель, в которой ещё один «мессер» загорелся и, снижаясь по прямой, ушел с дымным шлейфом в сторону Финского залива. Наш «ястребок» сорвался в штопор, но у земли как будто выровнялся и вроде бы сумел сесть.

После этого боя в нашем саду стали рыть окоп, чтобы отсидеться в нем в случае бомбёжки. Мы, дети, удивлялись, зачем окоп роют зигзагом? Нам объяснили, что это для того, чтобы осколки от бомб не летели вдоль всего окопа, а убивали только тех, кто спрячется вот на этом коротком участке. Мы потом боялись даже близко подходить к тому зигзагу окопа, который нам показали.

В Стрельне, в том доме, где мы снимали дачу, постоянно жила мамина тетя, а моя крёстная - Капитолина Ивановна, с мужем дядей Васей и дочерью Надей. Когда немцы начали наступать в сторону Стрельны, мы с мамой стали возить наши и тети Капины вещи в Ленинград на трамвае, а младшего братишку Вовку оставляли с тетей Капой. Машину по военному времени достать было уже нельзя, а мой отчим работал на военном заводе по две смены и без выходных. Помочь нам он не мог.

И вот мы с мамой поехали в город с узлами и чемоданами в последний раз, а назавтра к нам должна была приехать и тётя Капа со своей семьёй. Вовку в этот раз мы взяли с собой.

«Завтра» не получилось. Ночью немцы взяли Стрельну, и тётя Капа с семьёй осталась в оккупации. Потом их всех принудительно вывезли на работу в Германию, и они всю войну прожили у немецкого помещика Ганса фон Шварца в свинарнике, а питались вместе с его свиньями.

В Ленинграде окна всех домов, выходящие на улицу, заклеивали крест-накрест полосками бумаги, закрашивали серой краской или обтягивали защитной тканью золотые купола и шпили. Штабелями укладывали мешки с песком вокруг «Медного всадника» и других памятников. Коней и укрощавших их юношей снимали с Аничкова моста и зарывали глубоко в землю. Но памятник Александру Васильевичу Суворову оставили на месте, и даже не закладывали мешками с песком. Так всю блокаду и простоял открыто и отважно настоящий Великий Генералиссимус, со своей обнажённой шпагой, на страже нашего города.

По всему Ленинграду маршировали военные. Мы услышали по радио, что собираются эвакуировать Эрмитаж, и мама сказала, что надо обязательно сходить туда, пока всё самое интересное ещё не вывезли. Мы оставили Вовку у соседки, и пошли пешком через мост Лейтенанта Шмидта, через площадь Труда, мимо Исаакиевского собора и памятника Петру I.

Мама, глядя на рабочих, обкладывающих памятник мешками с песком, стала читать мне на память поэму Пушкина «Медный всадник». Приближавшаяся война и наводнение, описанное Пушкиным, так образно переплелись и запали в память моей детской души, что я и сейчас, перечитывая «Медного всадника», вижу блокадный Ленинград.

В Эрмитаже было много солдат. Командиры воинских частей, едущих на фронт через Ленинград, водили солдат в Эрмитаж и в Русский музей. Очевидно, среди политруков высокого ранга был кто-то очень умный, кто отдал приказ, по которому для поднятия воинского духа и патриотизма, солдат надо было перед отправкой на фронт провести по музеям нашего города. По паркетам из ценных пород дерева и по мраморным лестницам стоял лязг и грохот от множества, подбитых железными подковками, солдатских кирзовых сапог.

Мама привела меня в Галерею 1812 года, долго и подробно рассказывала о той Отечественной войне с Наполеоном, которая началась, кстати, тоже в дни летнего солнцестояния 24 июня. Я, конечно, был слишком мал, чтобы всё понять и запомнить, но осталось общее впечатление как образ всенародного героизма. Потом мама показала мне два портрета наших предков и попыталась втолковать степень нашего родства. Я, по малолетсту, этих подробностей, к сожалению, не запомнил, а мамы и других родственников уже давно нет в живых, и ни у кого ничего нельзя спросить.

Мы с мамой хотели прогуляться по Невскому на площадь Искусств, но возле Дома Книги был разрушен дом и нас не пустили.

Мы жили на Васильевском острове, на углу Малого проспекта и 15-й линии. В нашем доме был продуктовый магазин. В сентябре в некоторых магазинах ещё продавали какие-то продукты без карточек. Восьмого числа мы с мамой стояли в очереди за чечевицей. Почему-то именно чечевица появилась в продаже как последний продукт ещё не по карточкам. Потом немцы разбрасывали с самолётов листовки, в которых были слова: «Чечевицу съедите - Ленинград отдадите». Чечевицу съели быстро, но Ленинград не отдали. Очередь за чечевицей в самом магазине не помещалась, и на улице люди стояли длиннющим хвостом. В одни руки давали только по полкило, и мы с мамой заняли очередь в двух местах. Чтобы соседи по очереди нас запомнили, то я подходил к маме, то она ко мне. Я сначала не замечал, что все, стоящие в очереди, что-то очень тревожно обсуждают, так как был увлечен чтением повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Повесть была ещё не в книжке, а были собраны вместе и сколоты скрепками вырезки из газеты «Пионерская правда». Постепенно тревожные разговоры вокруг меня становились всё громче.

Я, наконец, спрятал в сумку своё чтение и огляделся. Все смотрели, как где-то вдалеке, за Невой, поднимался к небу огромный разлапистый столб желтоватого дыма.

Горели Бадаевские склады в Московском районе. В толпе всегда находится кто-то, кто знает больше других и начинает объяснять происходящее. Горели запасы продовольствия для Ленинграда на случай войны. Цифры ущерба назывались самые абсурдные, а женщины плакали и крестились. Но, в, то же время, люди боялись быть уличенными в распространении панических слухов и говорили с оглядкой. Как я узнал уже после войны из архива Главного Управления пожарной охраны, в тот день на Ленинград было сброшено более шести тысяч зажигательных бомб. Горящие Бадаевские склады обстреливались фашистскими самолётами из пулемётов, была повреждена пожарная техника. В борьбе с огнём погибли 36 человек и 44 были ранены. Как я узнал уже потом из пожарного архива, было уничтожено около 3 тысяч тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара. Горящий сахар плавился и широко растекался. Потоки горелого сахара заливали кучи угольного шлака, находящейся вблизи кочегарки. Этот день, 8-го сентября 1941 года, теперь считается днём начала полной блокады Ленинграда.

Потом, уже в октябре, мой сосед с первого этажа, ученик ремесленного училища Серёжка, брал меня с собой на добычу этого пропитанного горелым сахаром шлака. Мы в темноте пролезали через какие-то дыры в заборах на территорию пожарища и долбили мёрзлый шлак хвостовиком большого напильника. Осколки липкого шлака собирали в противогазные сумки, а дома эта наша сладкая добыча дважды вываривалась и дважды процеживалась через марлю.

По городу ещё ходили трамваи. Мы с мамой несколько раз ездили на Среднюю Рогатку. В том месте, где сейчас стоит храм Святого Георгия, были брошенные в военной неразберихе поля какого-то толи совхоза, толи колхоза. Теперь на месте этих полей разбит парк городов-героев и построено несколько храмов, а тогда в осенней слякоти ковырялись с детскими лопатками женщины, дети и старики, пытаясь найти остатки ещё не выкопанной картошки или капустной хряпы. Помню, как радость от проглянувшего сквозь тучи осеннего солнышка была нарушена налетевшими «мессершмитами», которые стали летать низко над полями и строчить из пулемётов по женщинам и детям. Из низко летящего самолёта выглянул очкастый лётчик в кожаном шлеме, развернулся и, строча из пулемёта, полетел в нашу сторону. Мама столкнула меня в канаву и прикрыла своим телом. На мою голову она навалила грязный мешок с картошкой. В нас с мамой пули не попали, но рядом заплакала молодая девушка, легко раненая в руку. Мама перевязала ей рану платком, а я помог дотащить до трамвая её мешок с капустной ботвой. Собрать картошки она не сумела.

Когда по радио начинала завывать сирена, извещавшая о начале воздушной тревоги, всем полагалось идти в бомбоубежище. Нам надо было спускаться с шестого этажа и через проходной двор идти в подвал соседнего дома. При этом надо было нести на руках братишку Вовку и какие-то вещи. Мама каждый раз говорила, что от судьбы не спрячешься, и мы таскаемся по лестницам и подвалам в последний раз. Как-то поздно вечером мы переходили через двор, а в небе что-то грохотало и взрывалось. Осколок, летевший сверху, разрубил мне козырёк кепки и врезался под ноги. После этого случая мы совсем перестали спускаться в бомбоубежище, а я жалею, что не подобрал этот осколок себе на память.

По квартирам ходила наша управхоз Ольга Максимовна Милехина и уговаривала жильцов дежурить во время тревоги на чердаках и крышах, чтобы тушить зажигалки, если они упадут на наш дом. На чердаке были поставлены ящики с песком и бочки с водой.

Около чердачных окон стояли длинные железные клещи и совковые лопаты. Бомбу полагалось хватать клещами и совать или в бочку с водой, или в ящик с песком и сверху тоже засыпать песком с помощью лопаты. Старичок пожарный проводил с нами учения. Мы хватали клещами кирпич и поступали с ним так, как будто это была зажигательная бомба.

Сначала - тонкий свист над головою.

Потом удар. Потом тебя качнёт.

Потом земля под домом и тобою

Встревоженно ворочаться начнёт.

Потом всё это снова повторится,

И крыша из-под ног пойдёт скользя.

И что не страшно - можно притвориться,

А вот привыкнуть - всё-таки нельзя...

На нашей лестнице, двумя этажами ниже, жил академик Василий Васильевич Струве. Когда начиналась тревога, он поднимался на наш этаж, стучался в нашу квартиру, так как звонок уже не работал из-за отсутствия электричества, и приглашал меня на чердак. Я выносил два венских стула, мы садились на чердаке у слухового окна, и смотрели на грозное небо, перечеркнутое сполохами прожекторов и вспышками разрывов. Сидели вместе старый да малый. Василий Васильевич был с огромной седой бородой и с пышной гривой белых волос, разбросанных по плечам. Виднейший ученый востоковед того времени, академик, директор Института Востоковедения, рассказывал мне на блокадном чердаке сказки о Синдбаде-мореходе и об Аладдине и его волшебной лампе. Страшные восточные сказки помогали нам не показывать своего настоящего страха перед реальной опасностью. Чердак нашего, ещё дореволюционного, дома был построен со значительными архитектурными излишествами. Мощные балки деревянных стропил со сложным переплетением были врезаны друг в друга так, что снаружи оставались висячие концы сантиметров по семьдесят. Среди инструментов моего отчима была хорошая ножовка, которую я брал на дежурство. моего отчима была хорошая ножовка, которую я брал на дежурство. ножовку на дежурство. После тревоги мы с Василием Васильевичем отпиливали от висячих концов стропил по две чурки, и каждый из нас уносил домой по одной. Дома сухую чурку щипали на лучинки и жгли в буржуйке вперемежку с книгами из библиотеки, оставшейся от дедушек и бабушек. До сих пор помню, как выглядели обложки книг, которые я жёг в блокадной буржуйке. Это были собрания сочинений Чехова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Пушкина. Я не знаю, какие книги жёг вместе с лучинками Василий Васильевич Струве, но в конце ноября их семью вывезли на самолёте на Большую Землю.

Мы, чтоб согреться, книги жжём.

Но жжём их, будто сводим счёты:

Те, что не жалко, - целиком,

У этих - только переплёты.

Мы их опять переплетём,

Когда весну в апреле встретим.

А не придётся - вы потом

Нас вспомните по книгам этим...

На углу Малого проспекта и 14-й линии находилось большое здание студенческого общежития Горного института. Со стороны Малого проспекта в нём была булочная. Когда начиналась тревога, то из булочной всех выгоняли, предлагая пройти в бомбоубежище. В булочной работала мамина подруга тётя Катя. Как только по радио начинала завывать сирена, я надевал пальтишко, хватал хлебные карточки и торопился в студенческую булочную. Я стучал в дверь, меня впускали, и тётя Катя отвешивала полагающиеся на троих иждивенцев триста семьдесят пять граммов блокадного хлеба.

Наш хлебный суточный паёк

Ладонь и ту не закрывает.

И человек, который слёг,

Теперь - всё чаще - умирает.

И потому что нету сил,

А над землёю вьюга стонет,

Мы мёртвых, чтоб не рыть могил,

В траншеях городских хороним.

Бушует голод. И пока

Не разорвать кольца блокады.

И от пожаров облака -

Красны, проплыв над Ленинградом.

От них пылает небосклон.

И враг, увидя их, в смятенье:

В них - боль, и гнев, и дрожь знамён

Перед началом наступленья.

Лишнего тётя Катя не давала, но была уверенность, что не обвесят. В один из очень морозных дней я вышел из булочной с клеенчатой сумкой, в которой лежала наша дневная пайка, и пошёл по диагонали через перекресток к своей парадной. От холодного ветра сразу заледенели пальцы. Я остановился у заколоченного пивного ларька, поставил на прилавок сумку с хлебом и, порывшись в карманах, надел варежки. Старинная входная дверь нашей парадной была массивная и тяжёлая с очень тугими пружинами. Я с трудом открыл плечом эту дверь и медленно пошёл к лестнице, шаркая по полу ногами, так как боялся споткнуться о труп умершего от голода человека, который уже неделю лежал перед лестницей. В этот момент на улице прогремел взрыв. Взрывная волна ударила в дверь, распахнула её настежь и толкнула меня в спину. Падая на труп, я посмотрел назад, и увидел в распахнутую дверь, как разлетается на куски тот самый ларёк, около которого я только что надевал свои варежки.

Мой отчим Яков Павлович Климов работал старшим мастером на военном заводе, но ещё в сентябре он отказался от брони, которая ему полагалась, и добровольцем пошёл на фронт. Отчим служил в артиллерийской части в Колпино, вместе со своим другом Гришей, мужем тёти Кати из булочной. Несколько раз то мой отчим, то дядя Гриша, приезжали в Ленинград по каким-то своим, военным делам в командировку. Иногда им удавалось заскочить на час-полтора домой. В начале декабря к нам неожиданно зашёл дядя Гриша с солдатом-шофёром. Свою полуторку с грузом, укрытым брезентом, они оставили напротив нашей парадной.

Пока мама поила гостей чаем с остатками горелого бадаевского сиропа, случилась очередная тревога, и я побежал в булочную за тётей Катей. Проходя мимо машины полуторки, я увидел, что кузов в ней загружен только на треть какими-то ящиками, закрытыми большим толстым брезентом. Пока взрослые пили горько-сладкую бурду, я оделся потеплее, оставил на видном месте в кухне три хлебные карточки, деньги и записку о том, что я поехал на фронт к дяде Яше. Потом потихоньку спустился к машине, залез в кузов и спрятался под брезент.

Обнаружили меня уже в Колпино. Дядя Гриша ругался какой-то очень длинной скороговоркой, но не громко и не зло. Он привёл меня к отчиму и неожиданно замолчал. Мой отчим был человек суровый, но очень выдержанный и добрый. Он помолчал, а потом сказал:

- Сперва его надо накормить. Ты, Гриша, иди к начальству. Тебя там уже ждут, а этот горе-путешественник, когда поест, сам мне всё расскажет: и как там, обстановка в городе, и как он сюда добрался.

Солдатские щи и каша были вкусными, сытными и горячими. Отчим служил в артиллерийской разведке. У них там постоянно были какие-то очень сложные дела: то наблюдения в стереотрубу, то рейды к фашистам за «языком», то разведка боем. Начальство часто наведывалось к разведчикам, а меня надо было от начальства прятать. Отчим поселил меня в каптёрке у старшины.

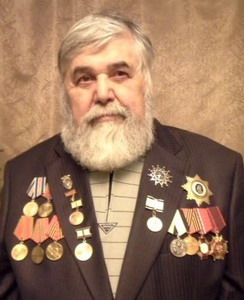

Иван Дмитриевич Ильин (Галицкий), ветеран Великой Отечественной войны, член Российского межрегионального Союза писателей, профессор Академии русской словесности имени Г. Р. Державина, член Русского географического общества, член Дворянского собрания СПб, экскурсовод паломнической службы Князь-Владимирского собора, историк, реконструктор, поэт, писатель, журналист

Опять война,

Опять блокада, -

А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:

«Не надо,

Не надо раны бередить.

Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне.

И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне».

И может показаться: Правы

И убедительны слова.

Но даже если это правда,

Такая правда

Не права!

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память - наша совесть.

Она, как сила, нам нужна.

(Ю.Воронов)

1. Re: Когда началась Блокада, я навсегда перестал смеяться