Продолжаем публикации исследований брянского краеведа Александра Петровича Дудникова

Часть I. «Братская» одноклассная женская церковно-приходская школа в Новозыбкове

Часть II. Городская церковно-приходская школа имени Императора Петра Первого

Сельскохозяйственные курсы

В начале XX века, с момента введения в Черниговской губернии агрономической помощи сельскому хозяйству, земства стали обращать особое внимание на повсеместное распространение сельскохозяйственных знаний. В то время в губернии существовало несколько специальных школ этого профиля, начиная от среднего училища в Новозыбкове и заканчивая низшей школой садовых рабочих в Глухове.

В целом влияние сельскохозяйственной школы было незначительно, да и результатов приходилось ожидать годами.

Между тем, время не стояло на месте. Переход земель от крупного владения к мелкому совершался по всей России, возникали хуторские хозяйства. Все это требовало усиленного притока сельскохозяйственных знаний в деревню, без которых улучшение хозяйства было немыслимо. Назрела необходимость учить не только молодое поколение будущих хозяев, но и идти навстречу запросам взрослого населения.

На сельскохозяйственные курсы, устраивавшиеся в Харькове, Умани,

Саратове, Москве и других городах, трудно было ехать местным жителям,

поскольку это требовало значительных материальных затрат.

Решив приблизить источник знания и дать населению возможность в пределах губернии бесплатно получить необходимый запас сведений по сельскому хозяйству, Черниговское губернское земство устроило в 1908 г. в г. Нежине первые временные курсы.

Затем подобные курсы губернское земство открыло в 1909 г. в г. Новгород-Северском, а в 1910 г. - в г. Борозне.

По предыдущему опыту и примеру в 1911 г. организовали бесплатные курсы и в г. Новозыбкове. Уездное земство отнеслось к этому вопросу с большим интересом, выделив для организации их проведения значительные денежные средства.

Курсы открылись 10-го мая (все даты указаны по старому стилю) и продолжались в течение двух месяцев, т.е. до 1-го июля.

В числе лекторов были приглашены: инспектор сельского хозяйства Черниговской губернии Тархов К.И., специалист Департамента земледелия по животноводству Мельников М.И., инструктора по садоводству и пчеловодству Фрышов Н.Ф. и Утушкин П.Б., исполнявший должность губернского земского агронома Л-Етьенин В.О., агрономы Солохненко В.И. и Кудрявцев П.С., директор технического училища Ходнев К.Н., а также известный в России на то время знаток по молочному делу Калантар Аветис Айрапетович (1859-1937 гг.).

Калантар Аветис АйрапетовичБиографическая справка

Калантар А.А. родился в с. Верхние Акулисы Нахичеванского уезда Эриванской губернии в семье сельского учителя. Окончил Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве. В 1889 г. разработал проект высшего учебного заведения по молочному производству. С 1890 г. старший специалист при Департаменте земледелия и сельской промышленности. Участник всех международных конгрессов по молочному делу 1903-1914 гг., постоянный член международной молочной федерации. В 1920 г. получил звание профессора. С 1921 по 1929 гг. руководил кафедрой молочного хозяйства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Издатель первого в стране специального журнала «Молочное хозяйство». Учредил 24 молочнохозяйственные школы. Создал институт правительственных инструкторов для оказания помощи в организации маслодельных и сыродельных заводов. Организовал работу научно-исследовательских лабораторий в области молочного дела.

Занятия проходили по 5-ти предметам - земледелию, пчеловодству, животноводству, садоводству и молочному делу. Наибольшее количество часов было отведено земледелию, как наиболее обширному вопросу.

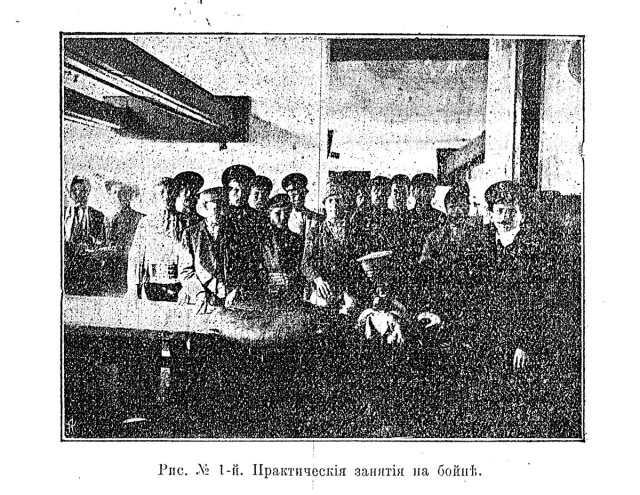

Курс животноводства прочтен Мельниковым М.И. и занял 30 часов с демонстрацией световых картин. При изложении анатомии и физиологии животных были совершены 2 экскурсии на городскую бойню.

Для более успешного усвоения слушателями способов подготовки кормов осмотрен склад земледельческих машин и орудий при Новозыбковской земской управе и ферме технического училища. Там были продемонстрированы соломорезки, корнерезки, зернодробилки, зерноплющилки и др. техника, а также сам ход подготовки кормов.

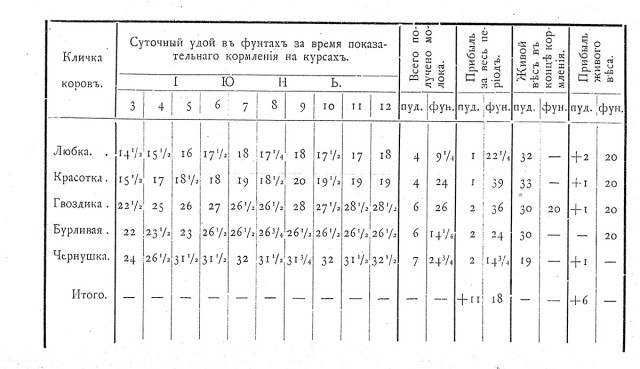

В целях ознакомления с остатками технических производств и способом их получения слушателями посещены мукомольня и маслобойка Волкова, винокуренный завод в Карховке. Организовано показательное кормление молочного скота.

Во время обучения слушателям предоставлялось «даровое помещение» (общежитие) и «дешевый стол» (питание).

Экзамены проходили в конце июня и принимала их комиссия из шести специалистов. Всего экзаменовалось 29 обучаемых, «обнаруживших блестящие успехи и серьезное отношение к делу».

Опыт проведенных курсов показал, что местное население к подобного рода начинаниям проявило живой интерес. Курсы оказались жизнеспособными и отвечавшими потребности в сельскохозяйственном знании. А поэтому губернским земством было решено устраивать их ежегодно.

Педагогические курсы

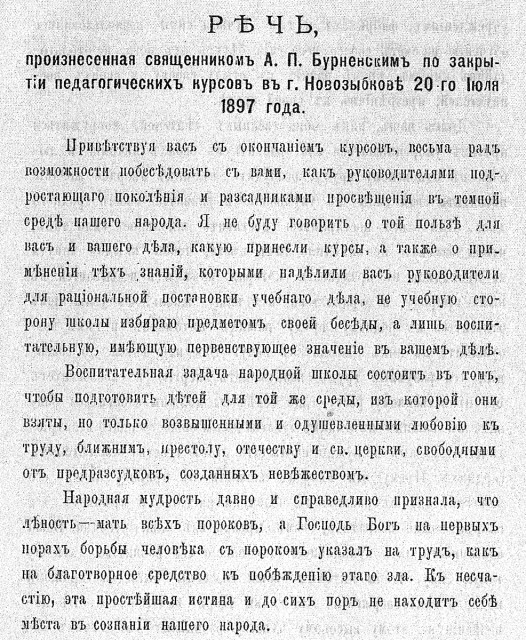

Также Новозыбковское земство уделяло внимание и правильной организации школьного дела в уезде. В целях ознакомления учителей с лучшими способами обучения и их усовершенствования уездное земство решило открыть в 1884 г. и 1897 г. в г. Новозыбкове временные педагогические курсы.

Для этого уездная земская управа разработала программу занятий и через местный училищный совет, а также губернатора испросила у попечителя Киевского Учебного Округа разрешение на их проведение.

Программа была написана в соответствии с правилами временных педагогических курсов для учителей и учительниц начальных училищ от 05 августа 1875 г. Наблюдение за ходом и их результатами возложили на губернского инспектора народных училищ Волкова К.Д.

Расходы на организацию обучения приняло на себя Новозыбковское уездное земство. В качестве руководителя пригласили учителя приготовительного класса Первой Киевской мужской гимназии Лубенеца Тимофея Григорьевича (1855-1936 гг.).

Лубенец Тимофей ГригорьевичБиографическая справка

Лубенец Т.Г. - известный педагог и деятель народного образования.

Окончил земскую учительскую семинарию в Чернигове. Работал народным

учителем.

С 1884 г. преподавал в 1-й Киевской гимназии. В 1889-1913 гг. - инспектор, затем директор Киевского учебного округа.

После установления советской власти принимал участие в работе по

ликвидации неграмотности, организации трудовых школ. Последователь

Ушинского К.Д.

В состав слушателей курсов 1884 г. вошло 15 учителей и 4 учительницы уезда. Кроме того, участие принимал кандидат на должность сельского учителя крестьянин Кононенко.

Открылись курсы 13 июня в здании городского двухклассного училища.

В присутствии председателя уездной земской управы, исправника, инспектора народных училищ, руководителя курсов, учителей, детей и их родителей местным благочинным протоиереем Вихровым был отслужен молебен. Затем инспектор Волков К.Д. пояснил присутствующим цель обучения и указал главнейшие занятия, касающиеся постановки и ведения практических и теоретических занятий.

После состоялся прием неграмотных детей (15 мальчиков и 10 девочек), из которых составили первое отделение. Учеников городского училища (15 человек), окончивших первый курс, включили во второе отделение.

Занятия на курсах проходили ежедневно утром и вечером. В 9 часов

учителя давали два практических урока (обучение грамоте, счету,

церковно-славянскому чтению, арифметике, грамматике).

Примерные уроки руководителя и практикантов подвергались разбору.

Практикант, дававший урок, представлял программу и высказывал основания, в силу которых он принял тот или иной прием, систему или упражнение. Затем другие учителя делали свои замечания относительно выполнения программы и хода урока. При этом были поставляемы на вид как достоинства, так и недостатки практиканта относительно общих и частных его приемов, дисциплины, чистоты языка и т.д.

Если же во время разбора встречались методические и дидактические вопросы, то руководитель курсов, по возможности, разъяснял их.

В заключение инспектор народных училищ и руководитель курсов высказывали об уроке свое личное мнение, принимая на вид справедливые замечания и отвергая неуместные. К примеру, во время разбора одного из уроков был поднят вопрос - каким образом ученики должны изъявлять свое желание отвечать учителю? Признано более удобным поднимать руку, опираясь локтем на стол.

По вопросу о том, давать ли детям в начале обучения письму школьные

грифеля и доски на дом, решено, что этого делать не следует, дабы дети

не приобрели на первых порах неправильного навыка.

Рекомендовано в конце каждого урока обобщать преподанный материал.

Прорабатывать уроки таким образом, чтобы ученики понимали суть им

сказанного и чувствовали умножение своих знаний.

Вечерние занятия в основном были посвящены беседам руководителя о преподавании в школе предметов, входящих в курс начальной сельской школы, а также классной дисциплине.

Методические приемы обучения грамоте, письму, чтению и счету излагались посредством разбора руководств и учебных книг, предназначенных для элементарных училищ.

Правила детского чтения изучались на примере азбуки Толстого Л.Н. и священника Никольского. Отдавая полное превосходство «родному слову» Ушинского, учителя просили ознакомить их и с другими брошюрами для начинающих.

При разъяснении методики арифметики особое внимание обращено на то, что способ монографического изучения чисел устарел и заменен на арифметические действия по таблицам сложения, вычитания и умножения путем решения устных задач и численных примеров.

Также обсуждались письменные ответы учителей о состоянии вверенных им школ и правилах преподавания. Практиканты сами составляли конспекты уроков на следующий день и писали рецензии на учебные книги.

Учителей ориентировали на то, что успех обучения в школах находится в прямой зависимости от личных качеств преподавателя, а не от принятого им метода. Поэтому при выборе учебных книг и руководств педагог прежде должен сам их изучить и применять только в том случае, если содержание учебного материала соответствует его личным убеждениям, а также индивидуальным способностям учащихся.

Директор Новозыбковского реального училища Радкевич И.Г. предоставил слушателям возможность рассмотреть под его руководством богатые кабинеты всевозможных пособий и картин, находящихся во вверенном ему учебном заведении. Рассказал учителям об устройстве «волшебного фонаря» (аппарат для проекции изображений), научил обращаться с постановкой картин, а затем показал целый ряд сцен, изображающих коронацию Их Императорских Величеств, виды замечательных городов, сооружений и исторических памятников.

В один из дней учителя вместе с руководителем ездили в с. Бобовичи, где ознакомились с глинолитной постройкой местной школы, а также пропели в церкви обедню.

На закрытии курсов Лубенец Т.Г. обратился к учителям с речью и заявил, что «...конечная

и вечная задача школы - неуклонно вести питомцев по пути к свету и

добру. И тот только учитель безупречно стоит «на стезе своей», у

которого ученики выходят с правильно наметившимся пониманием своих

главнейших, всю жизнь направляющих отношений к Богу и ближнему. С

наклонностями, в основании которых лежат развитое чувство законности и

человечности и деятельная, широкая, способная вокруг себя животворить

любовь. Достижение высокой задачи школьного дела возможно, если учитель

прочными узами духа связан с народом, среди которого он действует.

Прислушиваясь чутко к сфере своей деятельности, народный учитель в школе

и через школу многое может сделать. Нужно только, чтобы он сам был

образцом им возвещаемого, сам нес тяготы всего необходимого ограничения.

Такой учитель будет стоять на высоте своего призвания и принесет

неугасаемый свет добра народу и Отечеству».

На закрытии курсов Лубенец Т.Г. обратился к учителям с речью и заявил, что «...конечная

и вечная задача школы - неуклонно вести питомцев по пути к свету и

добру. И тот только учитель безупречно стоит «на стезе своей», у

которого ученики выходят с правильно наметившимся пониманием своих

главнейших, всю жизнь направляющих отношений к Богу и ближнему. С

наклонностями, в основании которых лежат развитое чувство законности и

человечности и деятельная, широкая, способная вокруг себя животворить

любовь. Достижение высокой задачи школьного дела возможно, если учитель

прочными узами духа связан с народом, среди которого он действует.

Прислушиваясь чутко к сфере своей деятельности, народный учитель в школе

и через школу многое может сделать. Нужно только, чтобы он сам был

образцом им возвещаемого, сам нес тяготы всего необходимого ограничения.

Такой учитель будет стоять на высоте своего призвания и принесет

неугасаемый свет добра народу и Отечеству».

Закрытие курсов происходило 13 июля. Инспектор народных училищ Волков К.Д., подводя общие итоги занятий, заявил:

«Педагогические курсы для Вас, господа учители и учительницы, как я убедился при постоянном наблюдении за ходом их, были существенно необходимы и принесли Вам несомненную пользу, так как окончившим специальные заведения для приготовления учителей и приобретшим педагогическую опытность практикой, они дали возможность обновить употребляемые ими приемы и поделиться своим опытом с другими. А не получившим специальной подготовки - возможность ознакомиться наглядным образом с лучшими приемами обучения по данным сперва руководителем, а затем и всеми учителями примерным урокам.

Хотя пределы программ курсов и главным образом слишком короткий период времени, для них назначенный, не позволили руководителю более подробно ознакомить Вас с существующими методами и приемами обучения, но я уверен, что если Вы воспользуетесь, как должно, всеми указаниями и замечаниями, высказанными как руководителем, так и более опытными из Вас на недостатки и хорошие стороны данных на курсах уроков, то Вы можете нести дело обучения вполне удовлетворительно.

При этом позволяю себе выразить вам мою искреннюю благодарность за Ваше весьма сочувственное отношение к курсам и добросовестные занятия на них».

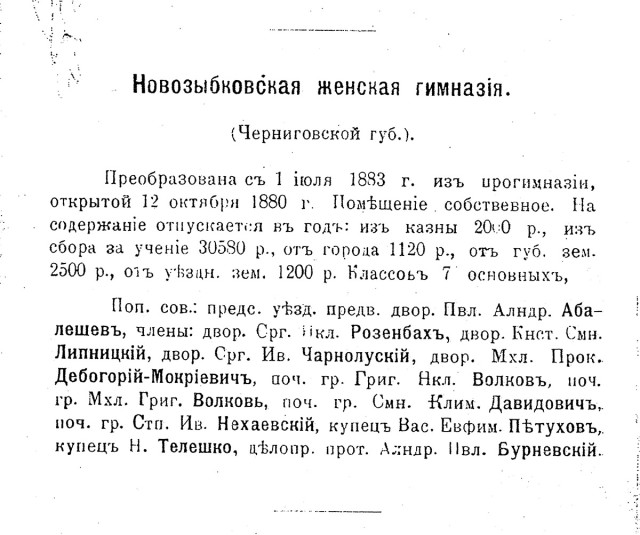

Курсы 1897 г. проходили с 20 июня по 20 июля в стенах Новозыбковской женской гимназии для 46 учителей. От имени уездного земства ими руководил председатель училищного совета Муханов Алексей Алексеевич.

Муханов Алексей АлексеевичБиографическая справка

Муханов А.А. родился в 1860 г. в Константинополе. Потомственный

дворянин. По окончании юридического факультета Санкт-Петербургского

университета поступил на службу в Министерство внутренних дел по

ведомству иностранных исповеданий. Состоял чиновником особых поручений

при министре графе Толстом Д.А.

Выйдя в отставку, занимался сельским хозяйством. В 1896 г. избран

Новозыбковским уездным, а в 1899 г. - Черниговским губернским

предводителем дворянства. Занимал должность председателя Черниговского

губернского земского собрания. Почётный мировой судья в Новозыбкове.

25 августа 1906 г. Муханов оказался случайным свидетелем покушения на Столыпина П.А. на его даче в Санкт-Петербурге.

Умер 29 июня 1907 г. от рака пищевода в Лозанне. Похоронен вместе с

родителями и братом в семейной усыпальнице под Воскресенской церковью в

селе Троицкое-Кайнарджи Московского уезда (ныне в черте Балашихи

Московской области).

То, каким образом городская управа и училищный совет отнеслись к устроенным сельскохозяйственным и педагогическим курсам, свидетельствует об активном участии Новозыбковского земства в народном просвещении.

Так почему же земство уделяло особое внимание повышению уровня авторитета учителя и грамотности населения? Для ответа на этот вопрос обратимся к словам современника, который характеризует сложившуюся на тот момент вокруг учителя нравственную обстановку и отношение к нему. Вот что он пишет:

«Во всех упущениях, какие любой посетитель найдет в школе, всегда виноват учитель. А между тем, что может сделать учитель при его теперешнем положении? Да и что такое учитель? Учитель нуль, ничего незначащий нигде, ни в чем. Он общественный наймит за гроши, переходящие через руки земских казначеев. Он безгласный и бессловесный исполнитель прихоти и желания начальства и по получаемому им содержанию, если он семейный, то он почти нищий.

Он уже много успеет, если заслужит любовь у поселян и отношение как к

своему человеку. Но любовь еще не дает учителю права пользоваться ею

для пользы школьного дела.

Школьное дело есть дело целого общества, а не одних родителей учащихся. А

всякая материальная нужда школы - ремонт, расширение школьного здания,

прирезка земли для огорода, надворные постройки, жалование, помощники -

требуют расходов. Раз их коснулись - тут уже любовь в сторону, уважение

пропадает.

Одиночество учителя усиливается еще и разобщенностью между учителями. Заброшенные в глухие села, без книг, без людей одного развития, окруженные только одним сельским населением, учителя скоро начинают скучать, махают рукой на обязанности.

Кроме учительских курсов и съездов учителей необходимо устраивать учительские библиотеки, чтобы поддерживать хоть сколько-нибудь духовную и умственную жизнь народных учителей, не дать им заснуть и истомиться в их тяжелой нравственной обстановке.

Несмотря на всю тяжесть такого положения, есть учителя, которые не только добросовестно исполняют свои обязанности, но и оставляют в окружающей их среде глубокий, светлый след своей работы истинного просветителя. О них надолго остается в народе самое благодарное слово».

Такие добрые воспоминания сохранились в с. Сачковичах Новозыбковского уезда про бывшего там учителя. Ему вменяется в заслугу, что он с успехом хорошо вел свое школьное дело, ласково обращался с детьми и народом, читал в училище в свободное время. А иногда (так как был кандидатом на священника) читал в церкви наставления поселянам о необходимости их детям учиться в школе, юношам отвыкать от ругательства и драк. Он входил в положение беднейших поселян, давал им советы, внушал необходимость отвыкать от спиртных напитков, отвращал их от воровства, старался вызвать трудолюбие».

Следует отметить, что наряду с земством влияние на успешный ход дела в школе оказывали попечители, которые главным образом занимались финансированием и разрешением различных хозяйственных вопросов (доставка топлива, ремонт, снабжение книгами, устройство библиотек и т.д.). В попечители по большей части избирались дворяне, крупные землевладельцы, купцы и мещане.

К примеру, по состоянию на 1915 г. попечителем реального училища являлся уездный предводитель дворянства статский советник Абалешев Павел Александрович. Он, а также дворяне Розенбах С.Н., Липницкий К.С., Чарнолуский С.И., Дебогорий-Мокриевич М.П. и почетные граждане Волков Г.Н., Волков М.Г., Давидович С.К. состояли в попечителях Новозыбковской женской гимназии.