Вы желаете возразить? Не торопитесь! Возможно, вас ввели в заблуждение. Согласны с заголовком? Не спешите. Быть может, согласие основано на неверных доводах.

Тезисы для нетерпеливых читателей. 1. Конституция как основной закон – это норма жизни правового государства. В ней прописаны гражданские права, гарантированные государством и механизм их защиты.

2. Наличие основного закона не противоречит монархии как форме правления. То есть конституция может быть при разных вариантах монархии: парламентской, абсолютной, самодержавной.

3. Противопоставление конституционных форм правления и самодержавной монархии, а также отождествление абсолютной и самодержавной монархии – это республиканские подтасовки, обман для компрометации монархического движения.

Теперь расширим и поясним эти тезисы.

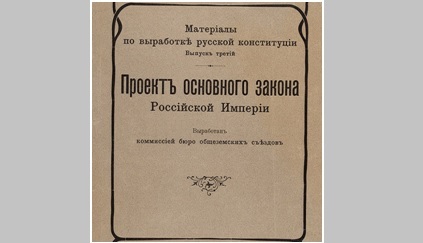

Цель государства – формирование личности гражданина. Современная цивилизация обладает высокой правовой культурой, а общественному сознанию присуща значительная рациональность, вследствие которой признается как норма – наличие основополагающих государственных законов. Это данность, исторический факт. Такие законы кодифицируются в качестве конституции, но могут носить иное название, как это было в Российской Империи (Основные государственные законы Российской Империи), а могут быть рассеяны по законодательству, как это по сию пору имеет место в Великобритании. Конституция – удобная форма для сведения воедино принципов и норм, на которых стоит правовое государство с верховенством закона, гарантированностью прав и свобод, разделением ветвей власти, взаимной ответственностью государства и граждан. Едва ли мы найдём разумного человека, который с пренебрежением отнесется к этим нормам. Едва мы сможем найти государство, которое откажется от них. Это хорошо понимали и наши государи, показывавшие пример уважения к правам человека. Напомню, к слову, характерный случай с Александром III в Лангикоски в Финляндии. Как-то на отдыхе, катаясь с семьёй на лодке, государь причалил к небольшому острову, где его супруга и дети стали собирать цветы. Появившийся вскоре владелец острова запретил им это занятие, заявив удивленному Александру III: «На своём острове я сам царь». Император не стал спорить и увёз семью, а позже прислал финну золотые часы в благодарность за «хорошую заботу о своих землях». К Первой мировой войне монархическая Россия подошла вполне правовым государством. И это тоже факт. Таковым она являлась бы и поныне, если б наши предки сами имели прочную правовую культуру и сохранили империю…

Признание и охрана гражданских прав не просто привычка или временно принятая норма, но естественное явление жизни современного государства. Разного рода личные, имущественные и неимущественные, политические права являются основой для формирования развитой, свободной, творческой личности. Такая личность важна для всякого государства, развития его производительных сил, науки и культуры. Такая личность особенно важна для государства православного, в котором признается, что каждая человеческая личность существует для Бога, а не возникает случайно или самопроизвольно. Вера в Бога рождается не под принуждением, не в силу привычки бездумно совершать обряд, но при наличии свободы совести, при наличии гражданских прав. Это обычный взгляд религиозного сознания. Как сказал, Сергий Булгаков в очерке «Купина неопалимая», признание Христа не только Богом, но еще и совершенным человеком, обязывает нас уважать всякого человека. И поэтому человек, имеющий желание жить христоподражательно, должен воспитать в себе личность. Словом, монархисту нет никакого смысла отрицать необходимость основных государственных законов, как бы они ни были поименованы на бумаге. В связи с этим вопрос сводится к другому: со всеми ли типами монархии сочетается наличие конституции?

Конституционное разнообразие монархий. Мы оставим в стороне типы монархии, которые в наше время невозможны – деспотическую и теократическую. Деспотизм в духе фараонов Древнего царства или восточных владык в нашу эпоху широкого распространения грамотности и техники не найдет поддержки, равно как и теократия в секуляризованном обществе. С другими типами монархии дело одновременно и проще, и сложнее.

Простота в том, что в истории мы найдем примеры сочетания их с конституцией.

Парламентские монархии живут перед нашими глазами, начиная с Нового времени, и сейчас сложно отыскать монархию, которая не была бы ограничена каким-либо народным представительством. Однако существует путаница, которая очень невыгодна для монархической аргументации. Это отождествление монархии парламентской и конституционной. Не знаю, насколько это преднамеренное отождествление (скорее всего возникло в период неразработанности теории монархии), однако сейчас оно приобрело явно недобросовестный характер. Конституционная монархия, утверждают её сторонники и республиканцы, непременно должна иметь парламент, ограничивающий власть короля и ответственный перед народом. Мы говорим – конституционная монархия, подразумеваем парламент; мы говорим – парламентская монархия, подразумеваем конституцию. А на практике бывает так, что парламентская монархия не имеет конституции как особого документа (Великобритания, а также некоторые страны Содружества), либо при наличии конституции страна не имеет парламента (французская монархия при Наполеоне I). Стереотип отождествления парламентаризма и конституционализма приводит к тому, что в отношении монархии конституция рассматривается именно как способ ограничить власть монарха властью народа через посредство парламента. В действительности здесь нарушение логики, при котором частному (власть народа) присваивается свойство общего (закон). То есть если мы намерены ограничить власть монарха, у нас якобы только одно средство – народное самодержавие, отлитое в рамки основного закона – конституции. Правдой же является тот факт, что власть монарха действительно можно ограничить только законом (если речь не идёт о насилии группы заговорщиков над государем), однако этот закон может быть разным. В парламентской монархии это как раз закон, основанный на признании воли народа. В самодержавном государстве – закон Божий со своими нравственно-религиозными нормами и требованиями к царям, ходящим пред Господом. В абсолютной монархии, где, казалось бы, и не может быть ограничений власти, всё равно действуют юридические нормы (и прежде всего гражданский кодекс), которые по факту ограничивают власть монарха и делают её только потенциально абсолютной. И поскольку у парламентаризма нет монополии на конституцию, мы видим в истории, что конституция может существовать и при самодержавии, и при абсолютизме. Она не обязательна для них, но при соответствующих условиях бывает.

Российская монархия периода империи, несмотря на искажения своего типа, считалась самодержавной. В 1906 году государь Николай II даровал подданным основные государственные законы, по содержанию – конституцию. Мы не будем поднимать дискуссию о степени ограничения власти нашего императора, а ограничимся констатацией факта. Другой пример. Империя Наполеона I по праву считается абсолютной монархией, однако формально она была конституционной! Конституция XII года (по революционному летоисчислению; 18 мая 1804 года) включала в себя 142 статьи. Она не только провозглашала Наполеона Императором французов и устанавливала наследуемость императорской власти, но добавляла к обоснованию императорской власти помимо «милости Божьей» ещё и «согласие народа» – чисто абсолютистское положение.

Сложность вопроса состоит в следующем: насколько действенным образуется сочетание абсолютизма и самодержавия с конституцией? И чтобы ответить на этот вопрос нам следует сначала развести два этих типа монархии. Различие между ними исчерпывающе описано Львом Тихомировым, но не лишним будет его тезисно повторить, потому что нередко не только республиканцы, но и монархисты не вполне представляют себе эту разницу.

В самодержавной монархии:

1. Источником верховной власти признается Бог, а монарх является выразителем религиозно-нравственного идеала, описанного в Божьем откровении, и потому служит носителем верховной власти.

2. Государь как носитель верховной власти направляет и контролирует работу всех властей, передающих государственному организму его волю, – исполнительной, законодательной судебной. Он следит за правильностью работы чиновников и судей, создает сам или утверждает разработанные своими помощниками законы.

3. Государь как верховный глава судебной власти, действуя по «царской прерогативе» исправляет ошибки государственного управления в тех случаях, когда закон, описывающий средние нормы справедливости, оказывается в частном случае или в изменившихся обстоятельствах несправедлив.

4. Государь в законодательстве опирается на труды и мнение народных представителей, собранных в особый Совет (Земский Собор, Генеральные Штаты, Кортесы) не от партий, а от земли, то есть от профессиональных и социальных групп, которые налицо существуют в обществе (прежде они назывались сословиями).

5. Государь «сирот и вдов не оставляет», то есть обеспечивает меры социальной поддержки – перераспределение общественного продукта от наиболее богатых бедным. Вот на этом последнем тезисе сделаем небольшое отступление.

Здесь ещё одно смешение: «социалистический – республиканский». В действительности методы социалистического перераспределения национального богатства могут найти место и в монархическом государстве. Более того в истории так оно и происходило, но, конечно, никогда не достигало таких пределов обобществления собственности, которое убивало частную инициативу и свободу личности, как в социалистических республиках. Таким образом, в самодержавной монархии находят свое место и демократический принцип власти, и принцип перераспределения национального богатства, который мы привыкли называть социалистическим.

Возвращаясь к нашему предмету, отметим, что в монархии абсолютной источником верховной власти является народ. Это чисто демократический принцип народного самодержавия. При этом в республиканских странах народ временно как бы делегирует свою верховную власть избираемым лицам прямо (парламенту, президенту) или через посредников (правительству, суду). Такие лица становятся на определенный срок носителями частиц верховной власти народа. В абсолютной монархии народ остается не только источником, но и носителем верховной власти, но при этом он делегирует всю полноту власти управительной (исполнительной, законодательной и судебной) одному лицу – монарху. Делегирует пожизненно и даже дозволяет передавать эту полноту власти по наследству. Поскольку данное человеком всегда может быть человеком и отобрано, то и абсолютный монарх сохраняет свою легитимность до той поры, пока народ согласен его поддерживать. Пример Наполеона I здесь показателен в двух отношениях. Во-первых, ему приходилось часто прибегать к плебисциту, чтобы, с одной стороны, убедить своих политических противников во всенародной поддержке, а с другой стороны дать народу чувство значимости мнения каждого человека, укрепить договор делегирования власти императору. Во-вторых, наполеоновская конституция 1804 года в условиях абсолютизма оказалась политической фикцией. И здесь речь не только о хорошо известных мерах по ограничению свободы слова, печати, переписки, преследовании политических врагов (дело похищенного и расстрелянного без надлежащего суда герцога Луи Энгиенского – далеко не единственный, но наиболее одиозный пример), но и о том, что конституционные механизмы контроля над чиновничеством и восстановления справедливости не работали. Так, работа комиссий французского Сената по личной свободе и свободе прессы вместо гласных разборов случаев незаконных арестов и злоупотреблений цензуры свелась к направлению представлений наполеоновским министрам. Трибунат, созданный для народной экспертизы предложенных правительством законов, был ликвидирован в 1807 году. А Верховный императорский суд не был до конца организован и так до конца своего существования не проводил заседаний и не принял судебных решений. Следует заключить, что в абсолютистском государстве вполне может иметься конституция, но она в той или иной степени будет оставаться фикцией. Абсолютная монархия не только, как говорил упомянутый Лев Тихомиров, есть искажение чистого самодержавного типа монархии и переходная ступень к парламентарному правлению, но и нежелательная форма правления для всех желающих монархии устойчивой, справедливой, гарантирующей свободу развития личности.

Незнание или обман? Сторонники республики очень часто не знают разницы между самодержавием и абсолютизмом, или не желают разбираться в этом, или даже специально их смешивают и отождествляют. В первом случае они убеждены в своем невежестве, во втором опасаются его обнаружить, в третьем – ведут себя злонамеренно, чтобы получить преимущество в споре. Но в любом из этих случаев нам, монархистам обязательно требуется не допускать отождествления абсолютизма с самодержавием. Смешение доброго со злым не дает противостоять и меньшему злу, ибо сразу начинается исчисление черт добра и зла, и признаки злого присваиваются доброму. Стоит нам только согласиться с этим смешением, как положение наше в дискуссии, споре, на дебатах становится скомпрометированным, неустойчивым и даже жалким: нам тут же навешивают ярлыки и обвинения в стремлении ограничить гражданские права самым кощунственным образом, надругаться над свободой личности наиболее безнравственным способом, не допустить элементов праведной демократии ни в каком виде и вообще затоптать культуру, прогресс и цветы цивилизации в глубокой грязи средневекового мракобесия. Но нет, мы, монархисты, не позволим вешать на себя ошибки предков, исказивших идею монархии, мы хотим построить монархию будущего, без упущений и дефектов прошлого. И начинается это строительство с чёткого различения абсолютизма и самодержавия.

Откуда же пошла традиция ставить знак равенства между абсолютизмом и самодержавием? Насколько можно судить, корни её ветвятся в Новом времени, когда переход от сословно-представительных монархий к искажённому типу – абсолютизму сопровождался укреплением национальных государств, нашедших идеологическую пищу в трудах, подобных шестикнижию Шарля Бодена, «Левиафану» Томаса Гоббса, «Социальному порядку» Жана Домá. А в дальнейшем чрезмерные черты развитого абсолютизма в эпоху Просвещения были присвоены всем существовавшим монархии. Делалось это в интересах идеологической борьбы, приведшей к нынешнему господству парламентаризма. В итоге мы теперь не только находимся в состоянии, когда смешиваются понятия, но когда из этого рождаются ложные противопоставления. Вот пример. При абсолютизме конституция не в любой момент может лишиться законной силы, так как все решения зависят от личной воли монарха. Её, конституции, и нет при абсолютизме (в крайнем случае, она по большей части фиктивна). Следовательно, возникают антиподы «абсолютизм – конституционализм». Дальше, абсолютизм – это, дескать, то же, что самодержавие. Значит и при самодержавии не может быть конституции. Следовательно, самодержавная (она же якобы абсолютная) монархия не может гарантировать гражданские права человеку. И ведь многие современные монархисты внутренне соглашаются с таким силлогизмом, а потом, ратуя за самодержавие, ни в коем случае не могут допустить конституции. В действительности, как я описал выше, такого противоречия нет. Важно лишь то, как будут описаны полномочия государя в конституции, механизм народного представительства и в целом работы государственного организма.

А ведь выводом из описанных логических подтасовок является и другое ложное противопоставление. Суть его такова. Раз самодержавная монархия не может быть конституционной, значит, не признает наличие или не может гарантировать соблюдение гражданских и политических прав человека и потому она препятствует развитию общества, прогрессу техники, культуры, общественных отношений. Так, сначала по умолчанию, а потом и явно, «республиканское» стало считаться непременно положительным, прогрессивным, а «монархическое» – отрицательным, препятствующим прогрессу. Да, скажут наши оппоненты, бывают отклонения в республиках, наподобие тоталитарных диктатур, но это так, случайности. Да, продолжат они, бывают неплохие монархии, но только те, в которых власть у партий и сила у парламента, а король стал представительским попугаем, историческим символом наподобие традиционных костюмов и народных песен. Прогрессивная республика и ретроградная монархия – ещё один пример ложной дихотомии. В действительности и при настоящей, самодержавной монархии может быть прогресс, что доказала вся история России со времен первых царей.

Инфернальный антипод. Еще одним важным обманом республиканцев, на который легко попасться в дискуссии, является противопоставление «монархия – демократия». Многие монархисты попадаются в ловушку этих ложных антиподов. Вроде, если ты за монархию, значит против демократии. Или так: мы искренние монархисты, нам эта лживая демократия даром не нужна. В действительности все три принципа власти – монархический, аристократический и демократический – существуют при любой форме правления. Более того, именно монархия, даёт демократическому принципу проявиться наиболее прочно, чисто, гармонично, на том уровне, где он действительно будет работать и на благо человека, и на благо всего государства, а не станет порабощаться оторвавшимися от народной почвы алчными до государственной кормушки партийными политиканами и всевластными бюрократами. Такой уровень действующей, а не импотентной демократии – это, во-первых, уровень местного самоуправления, при котором избиратели хорошо знают не только кандидата на выборный пост, но его семью, его родню, а во-вторых, уровень выборного законосовещательного представительства, в которое проходят не партийные горлопаны, потакающие низменным желаниям электората и популисты, дающие малореализуемые обещания, а лучшие специалисты, выбранные от профессий, наиболее активные, последовательные, проверенные представители социальных групп. Ни в коем случае нельзя соглашаться в споре даже на упоминание противопоставления «монархия – демократия», иначе то хорошее, что содержит демократический принцип власти (а во всяком принципе власти есть положительные черты), будет направлено против монархии. И направлено несправедливо, лживо, по-шулерски.

Здесь уместно вспомнить фразу, приписываемую св. прав. Иоанну Кронштадтскому: «Демократия в аду, а на небе Царство». Она вовсе не означает, что нам следует совершенно отказаться от демократии. Эту фразу надо понимать так бескомпромиссно, как она сказана: верховным принципом власти демократия является в аду, верховным принципом на небе – монархия. И мы, без сомнения, против, чтобы на земле основным принципом государственной жизни была демократия. Но мы за то, чтобы она имела подчиненное положение при монархии. В действительности царству противоположна не демократия, а республика, но не нам поправлять слова святого, приводя их к более строгому политическому смыслу. Наш удел – понимать то, что было сказано по сути, а не одной только форме.

Беличье колесо околомонархических споров. Смешения понятий и ложные противопоставления приводят к тому, что собеседники, поначалу даже положительно настроенные друг к другу, из-за разницы понимания одних и тех же терминов, неизбежно выходят к противоречию и расходятся взаимно недовольно. Ошибки и заблуждения, возведённые на ступень общепринятых установок, заставляют нас вертеться в беличьем колесе непонимания вместо продуктивной дискуссии.

Вот пример описанного смешения самодержавия с абсолютизмом и противопоставления его демократии из интервью, которое не так давно взял Антон Красовский у героя СВО и монархиста, потомка государя Николая I Гавриила Дорошина:

А. Красовский: Допустим, есть парламентская монархия. как должна быть устроена эта монархия? Это же совершенно очевидно не может быть самодержавием.

Г. Дорошин: Почему?

А. Красовский: Потому. В нынешних обстоятельствах это же совершенно невозможно представить себе в информационном пространстве. Невозможно в мире, в котором люди не привыкли интересоваться ничем, кроме себя, и в мире, где люди привыкли, что у них есть хотя бы иллюзия их участия в переменах... вдруг сказать: у вас больше её не будет.

Здесь и непонимание интервьюером используемых терминов и удивительный цинизм. А. Красовский отрицает за самодержавием возможность участия граждан в политической жизни, в законотворчестве, тем самым смешивая его с абсолютизмом, при котором политические права и свободы действительно серьёзно ограничиваются. Мы выше разобрали, что это не так. И потому Г. Дорошин так искренно изумился тому, что интервьюер считает самодержавие «совершенно очевидно» невозможным в наше время. В то же время А. Красовский, говоря про «нынешние обстоятельства» даёт предельно циничную характеристику состоянию республики, в которой от демократии имеется одна «иллюзия участия в переменах». А ведь монархистам есть что предложить – как заменить иллюзию на действительную возможность.

Действительное участие народа в политической жизни есть участие прямое, а не через представителей, которые с лёгкостью отрываются от своих избирателей и становятся политиканами. Непосредственное влияние возможно на местном уровне общественной жизни при наличном положении человека либо на государственном уровне – после отбора наиболее профессиональных лиц, получивших авторитет в своём занятии. Именно поэтому самодержавная монархия по присутствию в ней демократического принципа называлась сословно-представительной, а сейчас мы бы могли её назвать профессионально-представительной. И вот наши демократические девизы, которые мы сможем обеспечить необходимыми инструментами в новой Российской империи:

1. Участвуй в жизни своего села, посёлка, района прямо сейчас!

2. Стань одним из лучших в своём деле, и будешь участвовать в переменах для всей страны!

Ибо монархия – лучшая защитница демократии, но и наиболее ярая противница республиканской узурпации над народом.

Только чёткими утверждениями, определениями важнейших понятий и раскрытием лжи мы выберемся из замкнутого круга подложных возражений, из дискуссионного болота на прямой и твёрдый путь конструирования образа будущей Российской империи.

Раскрытие лжи ведёт к правде. Республиканцы играют против нас краплёными картами. Дискуссии заранее ведутся негодными средствами. В каждом горячем споре или мирной дискуссии нам предстоит выбивать фальшивые козыри из шулерских республиканских рук. Либо порвать их колоду. Как это сделать?

Раскрытие лжи – могучее средство убеждения пропаганды на пути к правде. Как только появляются в диалоге ложные противопоставления, ложные отождествления, необходимо решительно выбить почву из-под республиканцев. Показать, в чём состоит обман. Заявить, как есть или как должно быть на самом деле. Это значит породить в душе слушателей и зрителей нравственное противоречие и негодование на обман. А ведь душа не любит жить в обнаруженной лжи, это противно природе человека и вообще живого, это саморазрушающе (разрушает личность), и инстинкт интеллектуального самосохранения велит избегать этого. Человек может жить во лжи, воспринимаемой как правда, но когда ложь обнаружена, разум от неё избавится. Да, может, не сразу, через гнев, торг, апатию, но найдёт дорогу к избавлению от лжи. Нужно показать честную альтернативу, путь выхода из состояния неправды. Это поможет убрать ненужные конфликты, привлечь больше сторонников, лучше уяснить самим себе вечную идею монархии и образ России будущего. Наконец это поможет единству монархического движения, когда мы не станем спорить, нужны нам или не нужны основные государственные законы, а начнем общение от том, каковы они могут быть. И какая конституция в наилучшей степени отразит строй, порядок и справедливость самодержавной России.

Заключение. Подведем итоги, чтобы не рассеять внимание по всем республиканским уловкам. Я не стану здесь делать общие выводы из статьи, поскольку предпосылал их в виде тезисов для наиболее нетерпеливых читателей, но сделаю выводы частные о правильном монархическом просвещении.

В дискуссиях монархистам полезно не попадаться на логические ловушки сторонников республики. Нам предстоит сразу их обнаруживать и говорить как о фактах лжи. И потому сведём их воедино:

1. Смешение понятий «конституционная монархия – парламентская монархия».

В действительности конституция может быть принята и в самодержавном, и в абсолютистском государстве.

Рекомендуется в дискуссии использовать термин «парламентская монархия»

2. Смешение понятий «самодержавная монархия – абсолютная монархия».

В действительности это два разных типа монархии.

Рекомендуется твёрдо разграничивать их при первом же упоминании, заявляя, что абсолютизм – искажение монархии, а самодержавие – чистый тип.

3. Смешение понятий «неограниченная монархия – абсолютная, самодержавная монархия».

В действительности в каждом типе монархии есть свои ограничения власти государя. В парламентской монархии ограничитель – «воля народа» (по факту – политические партии), в самодержавной – воля Божья (по факту убеждённость государя в религиозном характере своей миссии и мнение Церкви как всей полноты священства и прихожан), в абсолютной – добровольное самоограничение в соответствии с приятыми законами, но принципиального ограничения нет, а по факту пределы решениям государя кладут общественное мнение, интриги политических противников.

Рекомендуется отвергать использование термина «неограниченная монархия», раскрывая довод о том, как в отстаиваемом типе монархии ограничивается власть государя.

4. Смешение понятий «демократия – республика» и ложное противопоставление «монархия – демократия».

В действительности демократия есть принцип осуществления власти, а республика – форма правления. Противоположностью монархии является не демократия, а республика.

Рекомендуется отмечать, что в монархическом государстве используется демократический принцип в том размере, при котором он не теряет свой эффективности.

5. Смешение понятий «социалистический – республиканский».

В действительности социалистические методы управления хозяйством страны использовались в прошлом и применяются в настоящее время.

Рекомендуется сделать акцент на том, что устойчивость, непрерывность и концентрация власти при монархии создаёт хорошие условия для введения социализма в экономическом плане в виде очень гибкого, не душащего частную инициативу государственного контроля над экономикой (и над средствами производства, и над процессом распределения ресурсов), а также возможностью планирования и долговременных последовательных инвестиций.

6. Ложное противопоставление «республика прогрессивная – монархия ретроградная».

В действительности прогресс зависит от свободы личности. Для развития личности условия могут быть созданы и при монархии, и при республике. И наоборот тоже бывает.

Рекомендуется акцентировать внимание на прогрессивности профессионально-представительного (самодержавного) типа, на естественности для православия желать развития личности.

Знание описанных логических ошибок и заблуждений в отношении монархии, умение их ухватить в речи оппонента, раскрыть их ложность и предложить правильное толкование – может стать сильным средством дискуссии и вообще укрепления позиций монархического просвещения. Конечно, есть и другие доводы в пользу монархии, которые почти не используются нашими единомышленниками, но, во-первых, они явно выходят за границы этой статьи, а во-вторых, надо начинать с главного – с правильного понимания основных наших понятий. У монархистов больше условий единства, чем кажется.

Успеха всем нам!

Александр Семиреченский, педагог, православный публицист

19. Ответ на 17, Потомок подданных Императора Николая II:

Научат, научат, не сомневайся. Потом догонят и ещё раз научат. И так - раз десять подряд!))

А у тебя есть дворянская родословная, которая позволяет тебе быть барином? Если таковая имеется, то идти учиться надо сразу к таким баринам, как Пушкинский помещик Троекуров, или Салтычиха. Они как никто другой знали и понимали, кто такие - настоящие - барин и барыня.

Не сомневаюсь, что ты был бы у них - примерным учеником, а в дальнейшем - душегубом!

Хотя, какой ты дворянин, когда у тебя, по сравнению с ним - все удобства - на дворе))) Они таких как ты "дворян", приказывали стегать кнутами, только за то, что ты их не заметил и не снял шапку и не встал на колени, когда они мимо тебя в карете проезжали)))

Он не дворянин, он дворовый.

) Так и ленимся в словарь заглядывать...

Правильно "дворовой".

Мы — даже и не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фамилии, дети дворового; а князья разве женятся на дворовых?

Достоевский Ф. М., Подросток, 1875Прасковья Ивановна, кастелянша, 50 лет. Сухое, злое и желчное существо. На голове носит платок; ходит в темном платье; шамкает.

Маша, горничная, 20 лет. Свежая девка.

Анпадист, портной, 70 лет. Дряхлый, выживший из ума, изнуренный и севший на ноги дворовый человек.

Петр, лакей, 25 лет. Молодой, здоровый парень. Зубоскал и балагур.

Васька, казачок, 14 лет.

Иван Тургенев. Нахлебник.

18. Ответ на 14, учитель:

17. Ответ на 14, учитель:

Научат, научат, не сомневайся. Потом догонят и ещё раз научат. И так - раз десять подряд!))

А у тебя есть дворянская родословная, которая позволяет тебе быть барином? Если таковая имеется, то идти учиться надо сразу к таким баринам, как Пушкинский помещик Троекуров, или Салтычиха. Они как никто другой знали и понимали, кто такие - настоящие - барин и барыня.

Не сомневаюсь, что ты был бы у них - примерным учеником, а в дальнейшем - душегубом!

Хотя, какой ты дворянин, когда у тебя, по сравнению с ним - все удобства - на дворе))) Они таких как ты "дворян", приказывали стегать кнутами, только за то, что ты их не заметил и не снял шапку и не встал на колени, когда они мимо тебя в карете проезжали)))

Он не дворянин, он дворовый.

) Так и ленимся в словарь заглядывать...

Правильно "дворовой".

Мы — даже и не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фамилии, дети дворового; а князья разве женятся на дворовых?

Достоевский Ф. М., Подросток, 1875

16.

Другими словами, если АНТИХРИСТ не будет выявлен как ПЕРСОНА НОН-ГРАТА, то идеи истины еще нет. А если появится, то идея этого раскроет тайну беззакония...

15.

Откуда идет абсолютная и самодержавная монархия, как библейская идея? От двух Заветов. Соответственно этому, то есть каждому Завету - соответствует свой мир и отношения, то есть - монархия этого Завета.

Но Заветы даны Единым. Хотя и два. И оба Завета едины в Новом Завете. Но и в Новом Завете, эти Заветы - ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЮТСЯ.

Первый Завет - с Адамом. Второй Завет - с Ноем. Самодержавная монархия есть идея Первого Завета; абсолютная монархия есть идея Второго Завета.

Разница между ними - чрезвычайная. Но порядок следования - Первый, потом Второй. Следовательно и в Новом Завете они сохраняют этот порядок - временного следования в Истории. В Новом Завете самодержавие включает в себя абсолютную монархию, а абсолютная монархия исходит и возвращается в самодержавие через отрицание отрицания. И лишь теперь, когда это возвращение А в С происходит, самодержавие (С) становится Суверенным, то есть - ПРЯМО воспринимает идею Нового Завета.

Другими словами, сегодня Россия должна вернуться в форму рамки времени СССР - через отрицание отрицания (которое представлено в виде абсолютизма Власти СССР как собственной субстанции С в своем виде, представленном как СССР). Россия должна вернуться в Европу как форма СССР, но уже как абсолютная монархия в своем отрицании отрицания самого же самодержавия, которым и является сегодня Россия - А в о.о. С.

Такое возвращение обозначает, что Россия как С состоялась абсолютно исторически и готово как идея Нового Завета.

Но вначале, все-таки - должна быть идея этого. И только потом - возвращение России в Историю как истину.

Однако, если мы видим процесс этого возвращения - политически - значит идет и обретение идеи истины в России.

14. Ответ на 11, Туляк:

Научат, научат, не сомневайся. Потом догонят и ещё раз научат. И так - раз десять подряд!))

А у тебя есть дворянская родословная, которая позволяет тебе быть барином? Если таковая имеется, то идти учиться надо сразу к таким баринам, как Пушкинский помещик Троекуров, или Салтычиха. Они как никто другой знали и понимали, кто такие - настоящие - барин и барыня.

Не сомневаюсь, что ты был бы у них - примерным учеником, а в дальнейшем - душегубом!

Хотя, какой ты дворянин, когда у тебя, по сравнению с ним - все удобства - на дворе))) Они таких как ты "дворян", приказывали стегать кнутами, только за то, что ты их не заметил и не снял шапку и не встал на колени, когда они мимо тебя в карете проезжали)))

Он не дворянин, он дворовый.

13.

России нужна не конституция от абсолютной монархии, а Конституция самой Абсолютной Монархии в Истории. То есть - упорядочить содержание фактов писаной Истории в соответствие с Предначертанием.

12.

Эта антиномия - абсолютная монархия, а ноумен - самодержавие. Царя Николая 2 не предали, а правильнее сказать - самодержавная монархия превратилась в ноумен. А абсолютная монархия стала антиномией Первой и потом Второй мировых войн.

Еще одним косвенным доказательством служит... Черный Квадрат Малевича. В нем автор видел - "чистоту формы и цвета, а также стремление к духовному и философскому содержанию; он первым показал, что живопись может кардинально оторваться от реальности". Здесь Малевич - в черном квадрате - эвфемизм превращения самодержавной монархии в ноумен.

Именно таким эвфемизмом самодержавная монархия остается в духе СССР, или точнее, дух СССР есть тот же ноумен самодержавной монархии, каким он был и у Царя Николая 2. А Предателем выступила реальность мира, или - абсолютная монархия эмпирического опыта всего христианского мира, цивилизации, на тот момент времени. Этот Предатель эмпирического опыта цивилизации - Антихрист. А духовный опыт Истории стал ноуменом самодержавной монархии в России (далее в СССР и снова, сегодня в России).

11. Ответ на 9, Vladislav:

Научат, научат, не сомневайся. Потом догонят и ещё раз научат. И так - раз десять подряд!))

А у тебя есть дворянская родословная, которая позволяет тебе быть барином? Если таковая имеется, то идти учиться надо сразу к таким баринам, как Пушкинский помещик Троекуров, или Салтычиха. Они как никто другой знали и понимали, кто такие - настоящие - барин и барыня.

Не сомневаюсь, что ты был бы у них - примерным учеником, а в дальнейшем - душегубом!

Хотя, какой ты дворянин, когда у тебя, по сравнению с ним - все удобства - на дворе))) Они таких как ты "дворян", приказывали стегать кнутами, только за то, что ты их не заметил и не снял шапку и не встал на колени, когда они мимо тебя в карете проезжали)))

10.