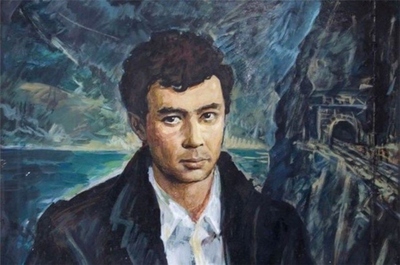

Выдающийся современный русский писатель Александр Григорьевич Байбородин 27 мая был удостоен Патриаршей премии в области литературы им. свт. Кирилла и Мефодия. Поздравляя писателя, нашего постоянного автора с высокой оценкой его труда, мы предлагаем вниманию читателя интересные размышления А.Г. Байбородина о выдающемся русском драматурге, как и Байбородин, уроженце Восточной Сибири, Александре Валентиновиче Вампилове. Очерк Анатолия Байбородина ценен не только интересными наблюдениями и замечаниями о жизни и творчестве Александра Вампилова, но и тем, что жизнь и творчество блестящего драматурга помещены в контекст эпохи.

«Целили в коммунизм, попали в Россию» (Покаянное слово)

Пролог. Рассуждая о российской художественной литературе прошлого и нынешнего века, я веду речь лишь о произведениях писателей русских по духу, изредка с площадной бранью поминая русскоязычных сочинителей, ибо копаться в их опусах, что в гнилом мусоре ковыряться, гневаясь откровенному либо слегка утаённому презрению к русскому миру.

Жизнь Вампилова, а равно и Распутина, близкого товарища, выпала на три эпохи: завершение Сталинской, величавой, созидательно имперской; Хрущёвская оттепель, или первый проигрыш Красной Империи в «холодной войне» с Западом: спад патриотизма, усиление национального нигилизма и нравственного цинизма, усиление западного влияния на искусство; Брежневский рассвет, русофобами прозванный застоем – величайший пасионарный взлёт русского искусства: помянём лишь всемирно прославленную, деревенскую прозу Шукшина, Абрамова, Астафьева, Носова, Белова, Распутина… В Брежневскую эпоху под ликование публики пошли пьесы Вампилова по театрам рабоче-крестьянской империи – пьесы, даже и не величающие рабочих и крестьян.

Александр Вампилов – драматург с мировой славой, о судьбе и творчестве которого уйма книг и учёных трудов, уйма литературных и научных статей, семь художественных фильмов, снятых по пьесам. Житейская судьба драматурга пристально изучена от пелёнок до савана, творческая – до последней запятой, и по сему поводу вспоминается трактат филолога на тему «Эмоционально-семантическая роль многоточий в произведениях Виктора Астафьева».

Словом, трудно добавить о житье-бытье сего драматурга нечто незнамое, и глупо повторять сотни раз похвально реченное; к сему испокон писательского века не думал, не гадал, что обращусь к Вампилову, ибо у читателя искусного, осведомлённого в русской словесности, а тем паче у литератора, водятся свои заповедные писатели: у одного, скажем, Николай Лесков, а другой к Лескову равнодушен, но запойно читает Чехова. Видевший все Вампиловские пьесы в разных постановках, избранные хваливший, я изначально был далёк от «Вампиловского театра», и без восторга оценивал пьесы с художественной точки зрения. Рассуждал: драматургия – по-сути обособленный вид художественной прозы, и, подобно повестям, рассказам, оценивается по степени художественности (образной, живописной стилистики), как живопись оценивается по степени живописности (колорита); у Вампилова же стилистика, хотя и часто остроумная, но протокольная, вне языковой художественности. Вспомним языковую роскошь пьес Александра Островского, что опирается на образную, пословично-поговорочную, яркую и мудрую народную речь. Впрочем, стилистически протоколен и Чехов – Вампилову предельно близкий писатель, что особо ощущаешь, читая рассказы драматурга.

Из выше изложенных мыслей ясно, что я сроду не думал толковать о пьесах Вампилова, и моё нынешнее обращение к творчеству земляка родилось случайно, лишь попутно с заметками о роли вольнолюбивой творческой интеллигенции в послесталинской «холодной войне».

I. Валентин Распутин, верный друг Александра Вампилова, родился и вырос в глухоманном, таёжном селе, за триста вёрст от губернского града и железной дороги, а родина драматурга – посёлок городского типа Кутулик, где за одной околицей шумит московский тракт, за другой гремит железная дорога. Основанная в первой трети XVIII века на Большом Сибирском тракте, почтовая станция Кутулик превращается в обширное волостное село, где мужики промышляют извозом, где изрядно постоялых дворов и мелочных лавок, где деревянная Иоанно-Предтеченская церковь и три церковноприходских школы; а на закате XIX века Кутулик еще и железнодорожная станция.

Отец драматурга Валентин Никитич (Бадма Будихалович) – сын Будихала, внук Вандана, правнук Вампила – вышел из бурятского рода хонгодоров, что вели родословную от монголов Хуннской эпохи. Валентин Никитич, правнук крещённого бурятского ламы, окончил с золотой медалью гимназию (правда, по поводу учебных заведений, где учился отец драматурга, в источниках изрядно легендарного, а посему рождается сомнение по поводу гимназии и золотой медали), …в иных источниках – иркутскую учительскую семинарию… потом, намереваясь стать юристом, – три курса университета. Валентин Никитич Вампилов знал пять европейских языков, и, по преданию, был вхож в дом Иркутского генерал-губернатора, где, будучи репетитором, учил его сына немецкому языку. После революции служил директором поселковой школы, и, несмотря на бурятское происхождение, вёл в школе русский язык и литературу, а так же ставил спектакли в клубе. Опять же по преданию, в гимназические годы Валентин Никитич, страстно любил театр и, будучи сельским учителем, ставил со школьниками пьесу Островского «Бедность не порок», пьесу «Злоумышленник» по рассказу Чехова.

Мать драматурга Анастасия Прокопьевна – из семьи потомственного священника, который преподавал Закон Божий в Иркутской женской гимназии, сочинял статьи для епархиальных ведомостей и числился в почётных гражданах восточносибирской столицы. Анастасия Прокопьевна в царскую эпоху училась в гимназии, а в рабоче-крестьянскую окончила пединститут и в кутуликской школе вела математику. Александра Африкановна, бабушка по-материнской ветви, в младые лета окончившая Иркутское епархиальное училище с дипломом домашней учительницы, была для Саши няней, кою не грех уподобить Арине Родионовне, няне Александра Пушкина. А брат Александры Африкановны Иннокентий Медведев окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, что свидетельствует о православной просвещённости предков Вампилова по материнской ветви.

Вспомним попутно: грядущий драматург родился в Черемховском роддоме в год столетия со дня гибели Пушкина, и Валентин Никитич Вампилов, учитель русской литературы, назвал сына в честь великого поэта, а потом в записках жене пророчил сыну писательскую судьбу. И напророчил…

II. По воспоминаниям, отец драматурга вначале жил с Марией Мохосоевой, бурятской красавицей, и растил четверых дочерей, но потом учитель русской литературы Валентин Никитич Вампилов встретил русскую учительницу Анастасию Копылову, влюбился, и по-преданию, первая жена, будучи малограмотной, с благословением отпустила высокообразованного мужа-учителя к высокообразованной учительнице, где у Валентина Никитича родилось еще четверо детей, среди которых и Александр. Валентин Никитич равноправно содержал обе семьи, а посему восемь детей жили в любви и согласии. Накануне Великой Отечественной войны Валентина Никитича Вампилова расстреляли по обвинению в панмонголизме…

Змей революции пожирает змеёнышей: вчерашние палачи, змеёныши Ленина, Троцкого, Бухарина, Зиновьева, что поставили к стенке миллионы соотечественников, с тридцать седьмого – жертвы, и по кровавым грехам пали на сталинскую плаху. А до сего, будучи матёрыми большевиками, обладали региональной властью, отчего и прозывались – региональные бароны, но в тридцатые годы Сталин решил поменять мало смыслящих в народном хозяйстве, горластых баронов на умудрённых инженеров. К сему великий властелин взял курс на реставрацию исторической России, что и вовсе взбесило баронов, для коих Россия, согласно Троцкому, – хворост в пожаре мировой революции. Ёрзая в шатких начальственных креслах, бароны плели интриги, замышляли заговоры против Сталина, и, пока не вырвали из рук палаческий топор, карали сталинистов. На что сталинисты и устроили кровавым большевикам кровавый тридцать седьмой…

Лес рубят, щепки летят: той щепкой, видимо, стал и отец драматурга, которого по доносу обвинили в бурятском панмонголизме, что маловероятно для учителя русской словесности. А если и соглашался с панмонголизмом, то сию идею одобрял и Ленин, а тем паче, Троцкий, да и все властные большевики, что бредили мировой революцией. Большевики полагали, что если бурятская интеллигенция, коя исповедует большевизм, будет идейно окормлять панмонголизм, то в будущем Монгольском государстве воцарится социализм.

Панмонголизм провозглашали бурятские гуманитарии и бурятские партийные начальники, и даже Михей Ербанов, первый секретарь Бурят-Монгольского обкома и член Сибирского крайкома ВКП(б), который ранее, будучи членом Иркутского губкома ВКП(б), 7 февраля 1920 года участвовал в казни белогвардейских вождей. Тогда в устье реки Ушаковки, вблизи Ангары в пять утра погибли адмирал Колчак и глава белого правительства Пепеляев.

Но в середине тридцатых годов панмонголизмом заинтересовалась Япония, враждебная стране Советов; вспомним сражения на озере Хасан и на Халхин-Голе. Японцы полагали, что буряты, слившись с монголами в единое монгольское государство, обретут суверенность, свободу от бывшей Российской империи. Возможно, иные панмоголисты и соглашались с японским толкованием сей идеи, но панмонголизм стремительно завершился: после сурового осуждения кара большевиков обрушилась на панмоголистов, зачастую безвинно, по доносам завистников либо властных злодеев, как и в случае с Валентином Вампиловым.

III. Бурятская ветвь, исподволь умудрив, одарила драматурга редкостным упорством в достижении цели. Хотя, не взирая на бурятские корни по отеческому древу, Вампилов бурятом себя не ощущал, коли и отец, породистый хондогор, изрядно обрусел, обитая духом в русском искусстве. Бурятское же происхождение, тем не менее, могло принести драматургу изрядную выгоду в житейской и творческой судьбе. По сему поводу приятели-писатели поминали: Вампилов бился, словно в стенку, пробивая пьесы в столице, и лукавые доброхоты советовали записаться в буряты, чтобы ему, выходцу из малых народов, широко отпахнулись парадные двери издательств и театров. Вампилов зло отмёл лукавый совет, с подобным же злом ответил, когда его спросил «еврей-редактор: "Вы пишите на русском языке?" – "А вы?" Он думал, я из Якутии…» (А. Вампилов «Из записных книжек»). Истинно, Вампилов долго, безпрокло пробивал пьесы в столичных русских театрах; и сибирского драматурга открыла свободолюбивая Прибалтика: в 1966 году режиссёр Вадим Дапкюнас из города Клайпеда поставил на литовском языке комедию Вампилова «Прощание в июне». А до конца года комедию сыграли уже в десяти театрах России, и в следующе году «Прощание в июне» выдержало более семисот постановок в четырнадцати театрах страны. Но литовская постановка – историческое событие: зародился «Театр Вампилова».

Не отразились на судьбе драматурга и священнические корни по матери, ибо драматург жил в эпоху закоренелого атеизма, и, будучи пионером, комсомольцем, по отроческой наивности верил в коммунистический «рай» на земле. Клубы пестрели безбожными плакатами, где виршеплёты горланили: «У церковного порога/ Ждёшь попа напрасно,/ Без икон и Бога,/ Мы живём прекрасно…». Лекторы, что привозили плакаты, со сцены кляли веру в Бога: мол, церковный дурман, опиум для тёмного народа. У драматурга о Боге поумнее: «Бог – это бесконечность. Люди, напуганные бесконечностью, выдумали бога» (Вампилов А. «Из записных книжек»). Цитата не в упрёк драматургу, ибо грамотный народ повально в Бога не верил, а в церковь похаживали старушонки в ситцевых платочках да странные молодые люди.

Словом, православно-христианская образованность предков не могла повлиять на мировоззрение драматурга, но через бабушку и мать, через высокообразованных русских и бурятских предков родовая память воплотилась в страсть к чтению: «Читать я готов, не жрамши, сутки!» – вспоминал Вампилов; и пристальное, раздумчивое чтение избранной художественной литературы породило щедрое воображение, острый ум, а прежде – искромётное остроумие, порой и окрашенное безжалостным сатиризмом. Почитайте записные книжки драматурга…

Восхищённой любовью любили друзья Вампилова, тончайшего знатока искусства, особо музыкального и театрального, остроумного, обаятельного, особо, когда пел под тихий гитарный звон либо читал свои пьесы; да уже и взирали друзья на Александра, яко на грядущего небожителя в искусстве. И Вампилов за други своя готов был голову сложить, хотя позже, в годы создания «Утиной охоты», столь разочаровался в людях, с коими водился либо соприкасался, что уже смотрел на людей с горьким снисхождением, а то и презрением.

Не ощущая бурятских корней, драматург, будучи метисом, не ощущал и русских, а посему и не оценивал произведения искусства по-пушкински: «Там русский дух… там Русью пахнет…». И, скажем, хотя и дружил с Глебом Пакуловым, иркутским прозаиком и поэтом, чурался его любви к русско-славянскому изначалью, кою Глеб Пакулов столь ярко, столь живописно запечатлел в сборнике «Славяне».

– Не время, князь! Пусть угры, готы,

Пусть свеи тянутся к мечу…

Владыка замер у киота,

Поправил тонкую свечу

И чёрной птицей заметался,

Под сводом каменным гудя,

Крест в бороде его мотался,

Как в Ильмень-озере ладья.

Владыка распахнул оконце

– Стрельнула пламенем свеча –

И, в келейку вломившись, солнце

Лисой повисло на плечах.

Или вот еще по сему поводу: братчинная дружба, вспыхнув в литературном институте, навек, словно единокровных братьев, повила Рубцова и Вампилова, взаимно ощутивших, осознавших душевную близость и свою избранность в искусстве. Рубцов с любовью посвящал стихи драматургу, а тот до слёз любил лирику поэта и даже пел под гитару стихотворение «В горнице моей светло…».

Но Вампилов и Рубцов – разноликие миры, которые сближались в природной, задушевной лирике и мировоззренчески отдалялись… Вампилов, постигавший мировое музыкальное и театральное искусство, начитавшись зарубежной и русской классики, с наслаждением, по-ученически перечитывал О.Генри, Чехова, Булгакова, Ильфа-Петрова и писал созвучное. А Николай Рубцов, подобно Глебу Пакулову, читал «Слово о полку Игореве», писал стихи о Святой Руси, Вампилову чужой:

Россия, Русь –

Куда я ни взгляну!

За все твои старания и битвы

Люблю твою, Россия, старину…

……………………………………..

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в твои леса и долы.

Со всех сторон нагрянули они,

Иных времён татары и монголы,

………………………………………………………….

И надо мной – бессмертных звёзд Руси

Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

………………………………………………

Бессмертное величие Кремля

Невыразимо смертными словами!

В твоей судьбе, – о русская земля! –

……………………………………….

Мрачнее тучи грозный Иоанн

Под ледяными взглядами боярства

Здесь исцелял невзгоды государства,

Скрывая боль своих душевных ран.

(…)

И я молюсь – о русская земля! –

(…)

Молюсь на лик священного Кремля

И на его таинственные звоны…

Повторю, разнолики духовные миры Рубцова и Вампилова, и, повторю, столь же разнолики и миры Распутина с Вампиловым, хотя и поклонно дружили, по юности служили в газете «Советская молодёжь», колесили по великим комсомольским стройкам. Валентин Распутин родился и вырос в крестьянской семье, и предки его во втором колене, может, даже и не владели книжной грамотностью, вроде матушки моей, что расписывались крестиком. Родители же Александра Вампилова – поселковые учителя, а предки на пять колен вглубь – высокообразованный, книжный народ. А посему миры, запечатлённые драматургом и прозаиком, изрядно разняться: у Распутина в прозе – крестьянский мир, что сквозь тысячелетия любовно и бережно пронёс русский творческий дух, а у Вампилова в пьесах – мир интеллигенции, мир мелких чиновников, коих в рабоче-крестьянской державе величали: служащие. В их мире и созрела вольнолюбивая интеллигенция, не помнящая русского родства, завистливо глядящая на Запад, готовая в угоду Западу со дня на день сокрушить рабоче-крестьянскую державу.

IV. Российская интеллигенция, что во второй половине XIX века вышла из дворян, разночинцев и мещан, безбожными ученьями, сочинениями и даже живописными творениями исподволь породила демонов революции. А когда революции вспыхивали, разгорались, то лукавая интеллигенция обогащалась, а романтическая кровью умывалась, ибо, повторю реченное, революция пожирала своих чад, яко змея змеёнышей.

За что боролись, на то и напоролись… Не случайно, в народе интеллигенцию величали то гнилой, то вшивой… А Достоевский, Иван Ильин, величайший русский любомудр, называли интеллигенцию ветреной в силу её обезбоженности либо худобожию. Обретя от дворян и разночинцев плотское вольнолюбие, лукавые и романтические интеллигенты, искушая худобожий народ книгами, пьесами, картинами и даже песнями, зажгли костёр революции, и костёр вспыхнул братоубийственной войной, что унесла миллионы жизней.

Слава Богу, в эпоху Сталина, изрядная часть интеллигенции, вначале царской, потом рабоче-крестьянской, кою не спалил демон революции, славно послужила рабоче-крестьянской державе, и держава обрела мощь и величие, подобно Российской империи в эпоху Александра III. Недаром, ленинские большевики бранили Сталина за реставрацию Российской империи, а русофобы, зарубежные и здешние, с большевиками одного поля ягода …ядовитая, конечно… наводнили мир свободолюбивой интеллигенции анекдотами против Иосифа Виссарионовича. Мудро изрёк или изрекли за вождя: «Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметёт его».

После Сталина рассвет искусства и науки выпал на брежневскую эпоху, а посему те же потаённые русофобы, полонили империю анекдотами и против Брежнева, которые, впрочем, кочевали из уст в уста лишь среди свободолюбивой образованщины. Покаюсь, я, студент-журналист, помню не столь науки, сколь анекдоты против госбезопасности, против Брежнева, особенно изысканный, звучавший из уст некого эстета… Леонид Ильич – в Третьяковке; задумчиво вглядывается в картину Врубеля «Богатырь». Музейщик подсказывает: «Врубель…» Брежнев удивлённо: «Всего за рубль?!» Потом вдруг восклицает: «А это еще чо за морда?!» Музейщик опять подсказывает: «Зеркало…». «А-а-а, Тарковский. Слышал, слышал…».

Ныне-то вспоминаю анекдот, и не смешно, да и не Брежневу подстать, а Хрущёву, которого в народе презрительно звали Никита Кукурузник, либо Ельцину, которого простолюдье с ненавистью обзывало Пьяным паханом. Но прозападная интеллигенция Хрущёва не хулила – при Никите оттепель, пошатнувшая империю, а тем паче не бранила Ельцина, команда которого отдала на растерзание буржуйству, пришлому и доморощенному, расшатанную рабоче-крестьянскую империю.

Разумеется, изрядная часть интеллигенции не хоронила, а хранила в душе сокровенную любовь к державе и вдохновенно трудилась во славу и силу Отечества, но рядом с интеллигенцией созидающей вызревала плевелами в русском поле прозападная, прозванная образованщиной, что брезгливо морщилась, свысока глядя на русское простолюдье и вожделенно взирая на Западную Европу и Америку, где свобода и просвещение. Пользуясь глупостью и попустительством одрябшей карательной власти, с алчностью бобров подтачивала державное российское древо.

V. На великой крови воплотилась рабоче-крестьянская империя, – вековечная блажь человечества о царстве-государстве, где сословные отношения равноправны, где царит братчинная любовь, где славят лишь тружеников, созидающих красоту, величие и мощь империи. Проповедуя христианский социализм, мечтали о подобной державе Достоевский, Леонтьев и прочие русские любомудры, но советская держава, проповедуя моральный кодекс строителя коммунизма, подобный Нагорной проповеди, отреклась от Бога, а без Бога – власть змея-искусителя, посему и рухнула империя, погребя на обломках блажь о «земном рае».

К сему приложили руку и Западная Европа с Америкой, втянув Российскую империю …тогдашний Советский Союз… в «холодную войну»; и западные ветры постепенно выветрили из интеллигенции, особо гуманитарной, созидательную любовь к державе, сея в опустошённые души презрение к русскому миру и зависть к вольнолюбивому, красивому, просвещённому Западу.

Если простолюдье «холодная война» едва коснулась, то в интеллигенции исподволь шло разрушение державного сознания: анекдоты против Сталина и Брежнева, против партийной верхушки и госбезопасности, коя служила державе столь скверно, что породила искусительно сладкий, запретный плод в образе «западного рая». Свободолюбивая образованщина шепталась по кухням о западной «свободе» – о рабстве, где царит утроба; травила анекдоты, похабные и против якобы дурковатого Василия Ивановича Чапаева, против чукчи, против Ивана-дурака. Если простодушные, простолюдные души не разумели и чурались подобного юмора, то изрядная часть образованщины, любящей поржать над ближним, заразилась нигилизмом, национальным и нравственным, переходящим в цинизм, что талантливо запечатлел Вампилов в «Утиной охоте». Драматург знал образованщину, ибо мужал в остроязыкой богеме, хмельной и блудной, где, тем не менее, стойко жило братолюбие …за други своя не жалели живота… и воинственно честное отношение к творчеству.

Мир свободолюбивой интеллигенции запустошился, зарос сорняками, словно неухоженные поля, и взошёл ядовито фиолетовый осот, – диссидентство, что от неприязни к рабоче-крестьянскому строю, легко качнулось к русофобии. «Целили в коммунизм, а попали в Россию…» – каялись иные диссиденты, а их поправляли добрые люди: «Да в Россию и целили…». Глядел карточки российских диссидентов – сплошь доморощенные русскоязычные евреи либо полукровки, и столь жалко выглядели на сей «доске почёта» русские диссиденты, даже и не страдающие русофобией.

В девяностые, когда из властителей умов выветрился державный русский дух, а партийная верхушка за тридцать сребреников предала народ, империя проиграла Западу «холодную войну», рухнула, и на обломках империи, размахивая черными флагами, злорадно ликовали диссиденты, вчерашние кумиры, нынешние русоненавистники.

Вампилов, подобно и прочим избранным деятелям советского искусства, воевал в «холодной войне» Запада против России, но упаси Бог повинить драматурга во грехе, ибо не впадал в диссидентство и не осознавал творческого участия в сей глобальной и грозной духовной войне. Мастерски сочинив в «Утиной охоте» тёмную, словно безлунная, стылая ночь, злую картину, Вампилов, думаю, и в страшном сне не узрел бы, что картина послужит Западу в роковом и вековечном сражении с русским миром. Западный мир и доморощенные «западники», порой и не спрашивая писателей и драматургов, вовлекали в «холодную войну» их талантливые сочинения, похвально и на весь мир вознося их, где без откровенной антисоветчины, но мрачно, безидеально изображалась российская жизнь, кишащая пропойцами, жалкими, заурядными людишками, блудодеями, сребролюбцами, честолюбцами, ворами и завистниками. А в прошлом веке для русского писателя, русского драматурга, не говоря о русскоязычных, публикация сочинений, постановка пьес в Западной Европе либо в Штатах – вершина творческого счастья, и – ковровые дорожки в издательства и театры. За эдакое счастье рьяные сочинители прозы и пьес не пожалели бы и родной народ, ибо ради красного словца не жаль ни мать, ни отца.

«Последний срок» Валентина Распутина, «Утиная охота» Александра Вампилова – шедевры русского, да и мирового искусства, переведённые на западные языки; но если у Распутина хотя бы главная героиня – праведная; у Вампилова же пьеса – изначально безидеальна. Впрочем, и у Распутина: умрут праведные старухи, и не останется на селе праведника. Запад, восхваляя подобные произведения, похоже, толковал их на свой западный лад: мол, выродился русский народ в труху, коль праведники канули, а выжила лишь лукавая заурядь да отпетые негодяи. Посему держава русская со дня на день рухнет, словно древний исполин на глиняных ногах, и на державных обломках воцариться Запад. Увы, крушением и завершилась «холодная война» рабоче-крестьянской империи с Западом…

«Холодная война» Запада против России, впрочем, тлела испокон веку, с великокняжеских времён, воплощаясь в литературных памятниках, подобных переписке царя Иоанна Грозного и Андрея Курбского, и если царь – ярый русофил, то Курбский – западник, отчего, переметнувшись на Запад, воевал против России под литовско-польскими знамёнами. А до измены русскому царю, помазаннику Божию, князь Курбский, Адашев, Сильвестр «хотели устроить Московское царство по своему уму, на западный манер» (Личутин В. Русский царь Иоанн Грозный. М.: Вече, 2023).

«Холодная война», разгораясь в XIX столетии, вспыхнула пожаром в ХХ веке, спалившим православно-самодержавную Российскую империю; а раздували сей пожар и некие вольнолюбивые сочинения. Среди подобных, увы, и гоголевский роман «Мёртвые души» – предтеча «Утиной охоты», прочтя кои мучительно вопрошаешь ближних: кто же созидал богоизбранную и могучую Российскую Империю, ежели по Гоголю державу русскую заселили не монастырские святые, не кроткие крестьяне, что унаследуют землю по Христу, не праведные государевы мужи, не великие деятели искусства, а заселили державу скверные типы, вроде Собакевича, Ноздрева и Плюшкина. Но, Слава Богу, Николай Гоголь покрыл сей грех гениальной повестью «Тарас Бульба», воспевающей русский героизм, затем и повествованием «Выбранные места из переписки с друзьями», что по высокому христианскому духу близко поучениям святых старцев.

«Утиная охота» – вершинное произведение Вампилова, где воплотился изощрённый философский ум драматурга, виртуозное остроумие, хотя и, повторю, омрачённое безжалостным сатирическим взглядом на ближних. Помнится, после первого просмотра «Утиной охоты» тоска полонила душу; хотелось напиться либо застрелиться, ибо родной мой народ русский – сплошные негодяи, да и сам я не чище; а потом расхотелось стреляться …грешен, но не столь же мерзок… и подумалось: пулемёт бы в руки, и по-сталински пустить негодяев в расход. Хотя тут же спохватился, вспомнил: по законам типического герои сей пьесы – весь тогдашний советский народ, где честного днём с огнём ищи-свищи, а уж о праведниках нету и речи.

Но подобно Гоголю, Вампилов покрыл сей сумрак иными пьесами, и особо пьесой «Старший сын», где безсознательно воплотил христианские идеалы жертвенной любви к ближнему, где главный герой, исполненный без церковной риторики, сродни герою Достоевского князю Мышкину, а тот по духовной сути юродивый во Христе.

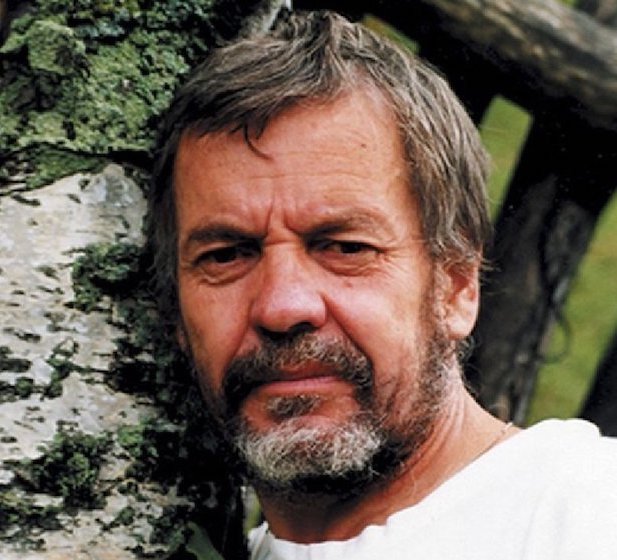

Эпилог. В прологе очерка вновь помяну о дружбе Александра Вампилова и Глеба Пакулова, что на исходе лет создал исторический роман «Гарь», который войдёт в русскую классическую словесность. Вот бы что Западу переводить, но для западного перевода в романе мало русских негодяев, да и поезда ушли, пароходы уплыли – Запад одолел Россию в «холодной войне», и западный интерес к русской словесности иссяк. Но сейчас речь не про «войну», речь о дружбе писателя и драматурга, что завершилась трагедией…

«…Священное море роднило писателей, обитавших либо гостивших в порту Байкал, в хоромной избе Глеба Пакулова. Изрядно в писательских застольях испито огненной воды, изрядно речено и праздного, и вещего, изрядно замыслено сочинений… Но, увы, ели, пили, веселились, посчитали, прослезились: печалью обернулось вдохновенное и отдохновенное байкальское житие писателя… О ту пору самый близкий друг Глеба – Александр Вампилов, драматург, уже при жизни обретающий обольстительную столичную славу, но — благодаря деревенским корням и таланту, благодаря и дружбе с Валентином Распутиным, Глебом Пакуловым, — не растерявший из души добродушие и братчинность, деревенскую застенчивость при славословии, хотя и вынесший из богемных студенческих курилок и общаг, из бражных редакционных кабинетов едкую обличительную иронию да хмельной задиристый дух. Александр Вампилов был даже не частым гостем в байкальской избе Глеба Пакулова, а своим человеком, и однажды друзья совершили на лодке путешествие по священному морю, испытав на своей шкуре байкальский норов, благостный в покое и яростный во гневе, пережидая в бухтах его свирепые ветра: култук, сарму и баргузин.

До поры, до времени миновала друзей скорбная чаша… А в тот ласковый и умиротворённый летний день поскакали други на лихой «казанке» через Ангару, из порта Байкал в Листвянку. Как говорят в народе, коль выпили да заусило, коль попала шлея под хвост, то и махнули в листвянскую лавку. И уж ладно затарились …бутылки позванивали на дне… и уж отчалили от листвянского берега, и Вампилов сел за руль, как тут же «казанка» в летящем скольжении врезалась в топляк – полузатонувший кряж, и опрокинулась, да так, что заворотился набок алюминиевый нос. Глеб …моряк же… плавал хорошо, но плыть мешали высокие болотные сапоги, которые Глеб не мог стянуть в студёной воде, а посему и ухватился за лодку, что торчала поплавком. А Вампилов …тоже пловец добрый… погрёб к берегу, до коего и было-то рукой подать; он уже и выгреб из глуби, уже и встал на ноги, тут сердце и не выдержало стылой реки… А Глеб замерзал в ледяной ангарской воде; Глеба потом силком отрывали от лодки, поскольку скрюченные и онемевшие пальцы приросли к борту; и несколько бредовых дней Глеб витал меж смертью и жизнью да спасли писателя лишь родовое богатырское здоровье да морская и геологическая закалка.

Но долгие годы не заживала душевная рана, которую нет-нет да и бередили сердобольные вампиловские друзья, коих наплодилась тьма, своекорыстным осиным роем закружившая подле шумного и прибыльного имени. Шушукались по кухням: дескать, лучше бы заурядь утонула, нежели светоч драматургии, и что, мол, Глеб явился к Распутину и манит: «А не прокатиться ли нам, Валя, на лодочке по Байкалу, да с ветерком…».

И когда вампиловеды и журналисты в очередной юбилей драматурга приставали с расспросами, Глеб отмахивался, а когда слишком настырно лезли, пытаясь намёками повинить его в гибели Вампилова, Глеб грубо и жёстко отвечал: дескать, Саня ухватился за борт, а его веслом по голове. Иногда мрачно шутил в очередной Вампиловский юбилей: мол, хоть уж как погубителя Сани пригласили бы на торжества… Но я-то знал, Глеб для друзей последнюю рубаху… да и жизнь не пожалеет.

К прискорбию, Александр Вампилов, словно ожидал трагический исход; и писатель Глеб Пакулов, который лишь чудом спасся в Ангаре, вспоминал: когда друзья добирались на дюралевой моторке из Листвянки в порт Байкал, то Александр, усевшись за руль, отчаянно лихачил, и лодка загибала крутые виражи, скакала на причальной волне от проходящих судов. Вскоре лодка налетела на топляк – полузатонувшее бревно, и перевернулась; Глеб держался за перевёрнутую лодку, а Вампилов поплыл, и не выдержало сердце...

Дал бы Господь века драматургу, и тот, очнувшись от сатирического сумрака, узрел бы свет небесный и создал сочинения, духовно сродные пьесе «Старший сын», и вывел бы героев даже и выше, чем доброхот в пьесе «Двадцать минут с ангелом».

Анатолий Григорьевич Байбородин, член Союза писателей России, лауреат Патриаршей премии в области литературы за 2025 г.

2.

Новейшие скороспелые классики в роли привратников ада?

Уважаемый автор, Гоголь ставил общечеловеческие вопросы. Они ведомы даже марксистам, а православным обсуждать их сам Бог велел.

Автора никак не возмущает, такой, например, факт: авторы житий святых частенько сетуют, что Византию заселил, говоря современным языком, люмпен-мещанин?

1.