Отзвенели колокола, возвещавшие о Светлом Христовом Воскресении, и Православный драматический театр «Странник» принял гостей на XVII пасхальном театральном фестивале со всем радушием. Спектакли проходили ежедневно, и открылась уникальная возможность прикоснуться к творчеству и талантам различных актёрских составов из разных городов России.

На церемонии открытия 12 мая главный руководитель театра «Странник» Владимир Николаевич Уваров представил членов жюри этого года. Ими стали актриса театра и кино Наталья Борисовна Эсхи, заслуженный деятель русской культуры, поэт, профессор, подполковник милиции в отставке, имеющий множество орденов РФ Юрий Иосифович Пейсахович, его супруга Марина Пейсахович – фотохудожник, лауреат международных конкурсов. Председателем жюри фестиваля стала Мария Кирилловна Лаврова – заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, дочь знаменитого актера Кирилла Юрьевича Лаврова.

Владимир Николаевич торжественно поздравил всех зрителей с открытием XVII пасхального театрального фестиваля:

«Фестиваль собрал 18 театров. 17 пройдут на этой сцене, один спектакль представлен по адресу Казанская, 3, мастерская Марии Лавровой...

Фестиваль собирает театры как профессиональные, так и любительские, которые объединены одним – любовью к Богу. Объединяя прежде всего отношением к искусству, как к нравственному институту, где по слову Николая Васильевича Гоголя "Искусство не может поселить ропота в душе, звучной молитвой вечно стремится к Богу”.

Всё русское искусство – драматургия, литература, в основном это православное христианские образцы. И Пушкин, и Достоевский, и Гоголь, Лесков, и многие другие. И такие атеистическикие писатели, как Горький. Тем не менее, они в своём творчестве отражали самосознание русского народа, которое зиждится именно на православном духе.

И 18 театров придерживаются именно того, что искусство должно быть нравственным. “Жизнь человеческого духа”. Не плоти, а духа, по слову Константина Сергеевича Станиславского».

Наталья Эсхи пожелала всем, «чтобы все получили светлые сердечные эмоции, чтобы никто не остался равнодушным после просмотра спектакля».

Юрий Пейсахович поделился со зрителями:

«Благодаря Владимиру Николаевичу я третий раз участвую в жюри. Каждый раз открываю что-то новое в самом себе, и дорога к Богу живёт в каждом сердце всегда. Говорит человек об этом или не говорит. Наедине с Богом остаться очень хорошо – благостно.

Верю – все спектакли, которые будут здесь показаны, будут наполнены душевной теплотой, нравственностью, любовью к зрителю».

Открытие XVII пасхального театрального фестиваля завершилось пением тропаря Пасхи:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Владимир Николаевич Уваров и все члены жюри внесли особый вклад в осуществление главной цели фестиваля – продвижение христианских ценностей, любви к Отечеству, сохранению родных традиций и русского искусства. После каждого спектакля они собирались вместе с участниками фестиваля и проводили обсуждения, где раскрывались достоинства и недостатки прошедшего спектакля, находили совместное решение в его усовершенствовании.

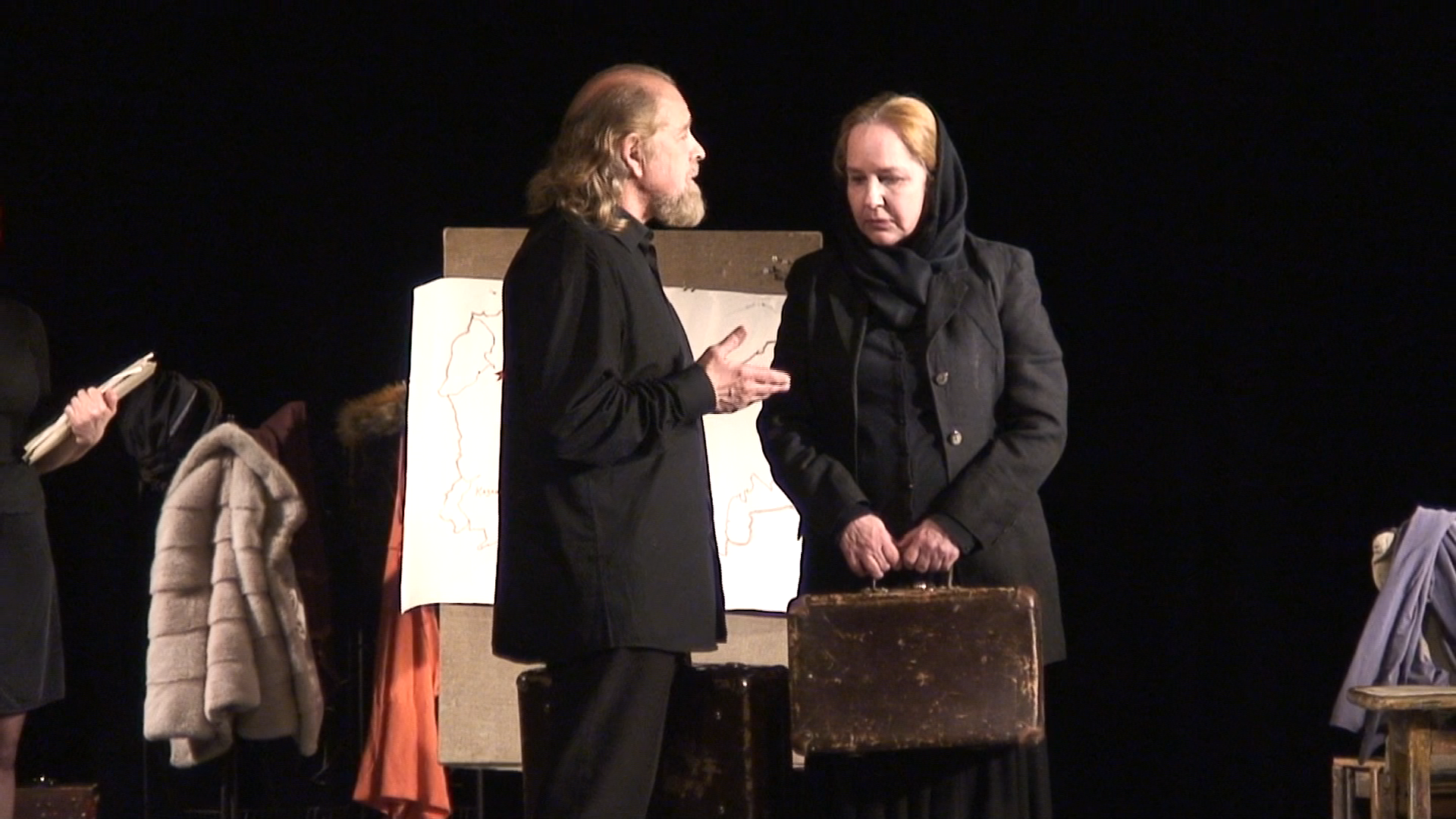

Первый спектакль фестиваля открыл для всех присутствовавших трагическую историю Татьяны Гримблит. Подготовило его Арт-пространство «Лист» из Санкт-Петербурга.

Через хронологию событий перед зрителем был раскрыт спасительный жизненный путь новомученицы Татианы.

Годы испытаний, проведённые в лагерях и колониях, не смогли ослабить любви к ближнему, благие дела по отношению к заключённым священнослужителям и простым мирянам. Это была обязанность простой верующей женщины, выбранная самостоятельно.

С первых минут спектакля уже чувствовалось напряжение. Перед нами проходил допрос. Стук печатающей машинки подчеркивал равнодушие и пустоту неизбежного приговора. «Татьяна Николаевна, Вы обвиняетесь...»

Поэзия, как пожертвование во благо ближним и упование на Господа, с юных лет было дана Татьяне. В постановке неоднократно звучали её стихотворения.

«Ложь, клевета благодарностью будут

Мне за любовь, за труды.

Пусть меня каждый и все позабудут,

Помни всегда только Ты.

Вечную память мне дай, умоляю,

Память Твою, мой Христос.

С радостью светлой мой путь продвигаю,

Муку мою кто унес?

Кто всю тоску, что мне сердце изъела,

Счастьем, любовью сменил,

Труд мой посильный в великое дело

Благостно в подвиг вменил?..

Молодость, юность — в одежде терновой,

Выпита чаша до дна.

Вечная память мне смертным покровом,

Верую, будет дана».

Живое исполнение музыкальных моментов на виолончели и фортепиано добавило спектаклю глубину и торжественность, подчеркивая подвиг добродетели в период тяжелых испытаний.

Н. Эсхи: «Я смотрела и радовалась за судьбу этой женщины. За то, что она прожила прекрасную жизнь. За то, что она занималась делом своей души, своего сердца. Что она не изменила себе. Что она не изменила своей вере. И я считаю – это прекрасно. У неё не было ни сожаления, ни страдания, ни печали по поводу прожитого».

Члены жюри выразили одобрение актерскому таланту Юлии Копыловой, исполнившей роль Татьяны Гримблит: «Неверующий человек так сыграть не может».

Спектакль «Сестры» театра «Артель» из Санкт-Петербурга добавил в этот день совершенно другое настроение.

В уютную комнату к живущей там женщине день за днём приходит родная сестра, принося с собой различные новости и унося букет цветов со стола. Это история взаимоотношений родных людей, имеющих различные взгляды и ориентиры. В их жизни присутствуют и сострадание, и надежда, и любовь к ближнему, и самопожертвование. Только проявляются они по-разному.

Женщину всегда сопровождал её ангел-хранитель, оберегая и заботясь о ней, заодно и создавая музыкальное сопровождение спектакля. Играя на гитаре и пианино, он смог выразительно поддержать настроение и ритм всех происходящих событий.

Владимир Николаевич Уваров призвал показать красоту терпения при обсуждении роли Софии в спектакле: «Терпение противоположно унынию. Внутри должна быть атмосфера радости. Если она человек, который умеет терпеть – это главное в христианстве. Он принимает Божий мир таким, какой он и есть. Он не видит практически ничего плохого в этом мире. Терпение приводит к смирению и принятию мира. В персонаже не должно быть уныния. Терпение – мать всех добродетелей».

Вечер завершил моноспектакль «Дети, которые живут в моей голове» Независимого камерного театра «Другая комната» из Санкт-Петербурга, исполненный Юлией Силантьевой. Диплом был дан «за трепетное раскрытие темы детства».

13 мая Смоленским камерным театром была представлена постановка пьесы «Женитьба» великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.

Произведение было передано практически без искажений, сохраняя всё лучшее, что хотел донести до публики Гоголь ещё в XIX столетии. Наивность и простота персонажей сочетались с неподдельным талантом актёрского мастерства.

Неугасимая надежда о семейном счастье проходила сквозь образ идеальной невесты, появляясь в мечтах молодого Подколесина.

Особо были отмечены и награждены дипломами фестиваля Сергей Фёдоров за роль Ивана Кузьмича Подколесина, Денис Овчинников за роль Ивана Павловича Яичницы и Никита Куманьков за яркое актёрское воплощение в роли Ильи Фомича Кочкарёва.

Смоленский камерный театр был отмечен дипломом «за сохранение великих традиций русского классического театра и развитие его в современных реалиях».

Обращаясь к актерам, М. Лаврова заметила:

«С актёрской точки зрения – очень интересно. Я, как актриса, вижу, какое удовольствие играть получали, когда вы работали с режиссёром, как вы выстраивали характеры, как вы искали эти характеры, причём найденные внешне и внутренне. Но это такая опасная штука, потому что можно увлечься своим характером и перестать двигать историю…

Ритмически рассеянно, но зато подробно, не спеша всё отыгрывали – все свои поворотики, все нюансы».

В. Уваров: «Идея – она ясная, чистая, совершенно открытая. Подколесин ищет идеал. Он тоскует по идеалу. Идеал – это тоже свобода отчасти. Если я нашёл ту женщину, о которой мечтал и грезил всю жизнь, то это тоже свобода».

Ю. Пейсахович: «Театр должен быть полон любви и молитвы. Сегодня всё сошлось – блестящая актёрская работа, блестящая режиссура и сам материал, который даёт возможность актерам сыграть. У персонажей есть свои изюминки. Было очень здорово, целостно, органично».

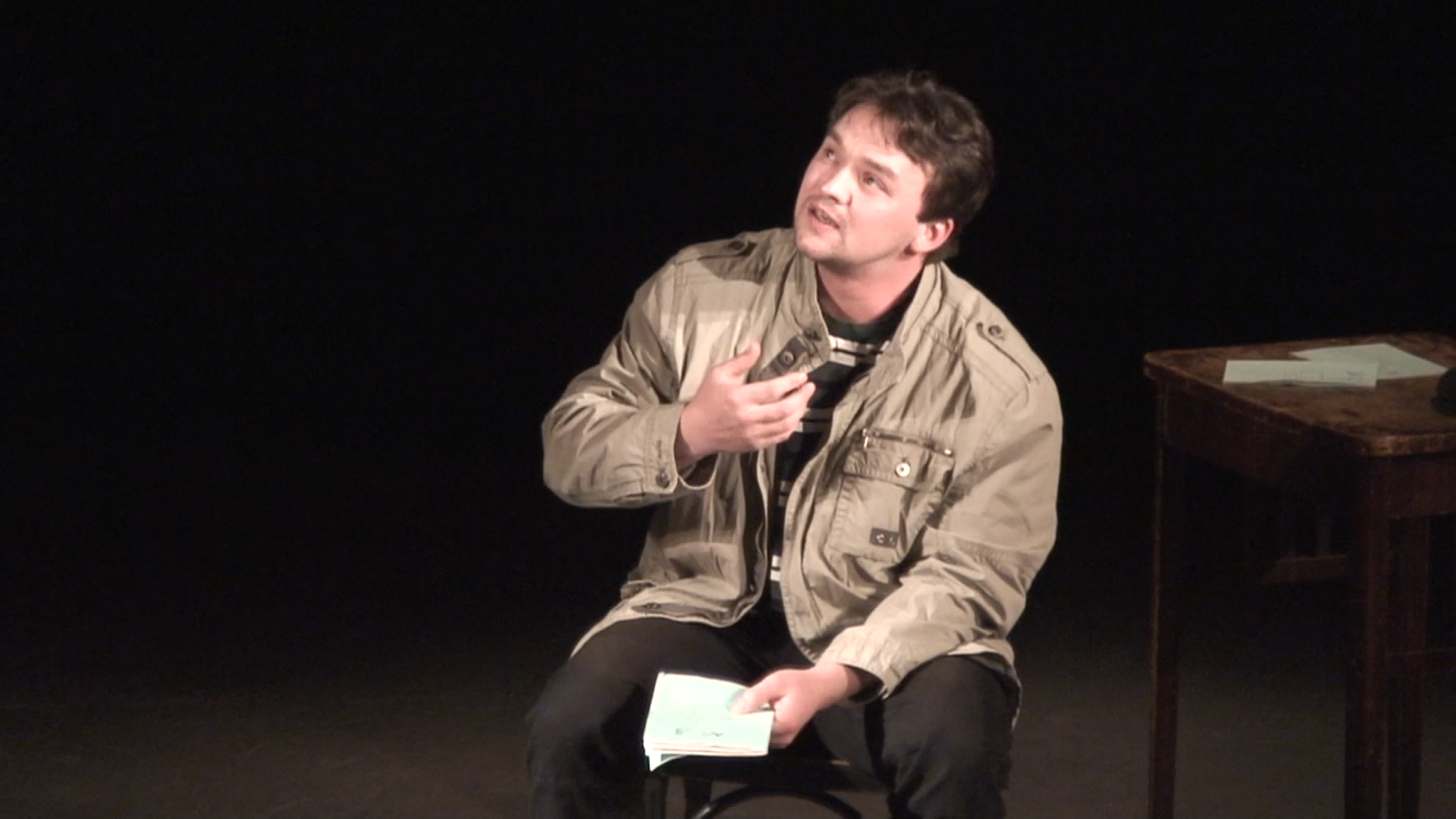

14 мая, в третий день XVII Пасхального театрального фестиваля, на сцене театра «Странник» состоялся моноспектакль «Проповедник».

Доверительную и располагающую ко вниманию атмосферу создал молодой артист Православного театра «Мир» из города Омска Александр Тихонов.

Обличая сквернословие, самолюбие, непрощение и гордость, он смог донести до зрителей ценность и значительность христианской добродетели. Как осознание собственного греха может переменить взгляд на окружающий мир. Как прекрасен мир, наполненный праведной жизнью.

Рассказчик через наставления, найденные в оставленных тетрадях, напоминал нам о силе прощения, терпении, сострадании. Переживая множество настроений, он раскрыл мнения сразу нескольких сторон, приводя к единому, самому важному итогу – спасению в вере Православной.

«Надо, чтоб вера переливалась. Чтобы Россия звенела колоколами каждое воскресенье. От Светлогорска до Санкт-Петербурга, от Санкт-Петербурга до Сахалина. По всей необъятной нашей Родине!» – восклицал Александр Тихонов, передавая верное возвышенное настроение.

Драматург Игорь Косицын совместно с Татьяной Чертовой создали незабываемый спектакль, заставляющий задуматься об отношении к ближнему.

Члены жюри высоко оценили данную постановку отностительно драматургии и содержания, отмечая способности и актёрский талант Александра Тихонова. Он был отмечен дипломом за «проникновенное исполнение роли в спектакле на православную тематику».

Позже был показан «Доктор Че» по мотивам произведений А.П. Чехова Театра-студии «Карна» из Санкт-Петербурга. Он был отмечен в номинации «Русская классика» «за нестандартное прочтение русской классики».

15 мая состоялся спектакль «Чудо святого Антония» по пьесе бельгийского писателя Мориса Метерлинка в исполнении Санкт-Петербургского театра «Педсовет».

Сюжет иностранной пьесы гармонично вошёл в рамки Православного Пасхального фестваля. Открыто и верно были переданы наивность святого Антония, добродетель служанки и различные отрицательные качества родственников старушки, которую святой Антоний пришёл воскресить. Спектакль сопровождала интригующая повторяющаяся мелодия, собирающая воедино все настроения происходящего.

В. Уваров:

«Апостол Павел говорил: "Несчастный я человек! Что хочу, того не делаю, а чего не хочу, то делаю". И у Антония нужно искать какие-то внутренние борения. У каждого персонажа. А потом из этого складывать уже общий конфликт между небом и землёй. И, конечно, и в музыке должен быть конфликт. Музыка небесных сфер и музыка нашей закоснелости. Мне кажется, что пройденный путь вашей работы не позволит вам остановиться на достигнутом. Он продвигает вас дальше развиваться. Потому что в целом всё, что вы делаете, – это достойно».

«Мы выходим на сцену не для того, чтобы какие-то плакатные истины туда бросать: "Мы-то знаем и вам сейчас расскажем и вас просветим". А мы вместе со зрителем пытаемся рассмотреть человека. Театр – это место, где изучают человеческую душу. Ни больше, ни меньше. Через разработку предлагаемых обстоятельств моего персонажа, которого я пытаюсь прожить. Не играть, а прожить».

«Актёр определяется по тому, может ли он входить в предлагаемые обстоятельства персонажа или не может. Вот если может – он актёр, не может – не актёр».

М. Пейсахович: «Мне понравилась игра всех актёров. Молодцы. И пластичность, и игра, и речь поставлена великолепно. Святой Антоний так сверкает глазами и так улыбался – просто замечательно!»

В это же день прошел моноспектакль «Мой муж – Федор Достоевский» по мотивам мемуаров А.Г. Достоевской в исполнении Юлии Пичугиной. Жюри отметили его «за проникновенное и личностное прочтение образа жены великого русского классика». Спектакль поставлен Театром драматических импровизаций из Санкт-Петербурга.

16 мая спектакль «Униженные и оскорблённые» по мотивам романа Ф.М. Достоевского быо показлн по адресу: ул. Казанская, д. 3. Его представил Выпускной курс Актёрской мастерской заслуженной артистки РФ М.К. Лавровой. Спектакль получил диплом «за пронзительное прочтение литературного материала и бережное отношение к слову автора».

Максим Мяленков заслужил диплом «за психологическую точность в создании образа» (роль – Иван Петрович), а Нурия Сулейменова «за создание яркого характера» (роль – Наталья Николаевна Ихменева).

Православный театр «О Тропос» представил спектакль в исполнении юных актёров по произведению Н.С. Лескова «Неразменный рубль».

Поучительный детский рассказ, написанный ещё в 1883 году, прозвучал так же актуально и в нынешнем году, сохраняя в себе главную идею – любовь к ближнему. Совершая добрые дела, маленький мальчик в своих грёзах мог пользоваться монеткой, которая возвращалась, если с её помощью он приносил пользу ближнему, и боялся, что она исчезнет, если будет использована впустую.

Музыкальным сопровождением были выбраны части из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского. Музыка Петра Ильича не только запечатлела детство в его счастливых моментах, но и заставила почувствовать тепло русских традиций и благоговение в молитве Господу.

Завершил день спектакль «Блокадные дневники» Театра-студии «Мы» из Санкт-Петербурга. Диплом в номинации «Художественная публицистика» был дан «за сценическое воплощение редкого исторического материала».

Отдельно была отмечена игра Ксении Пореш «за пронзительное исполнение роли».

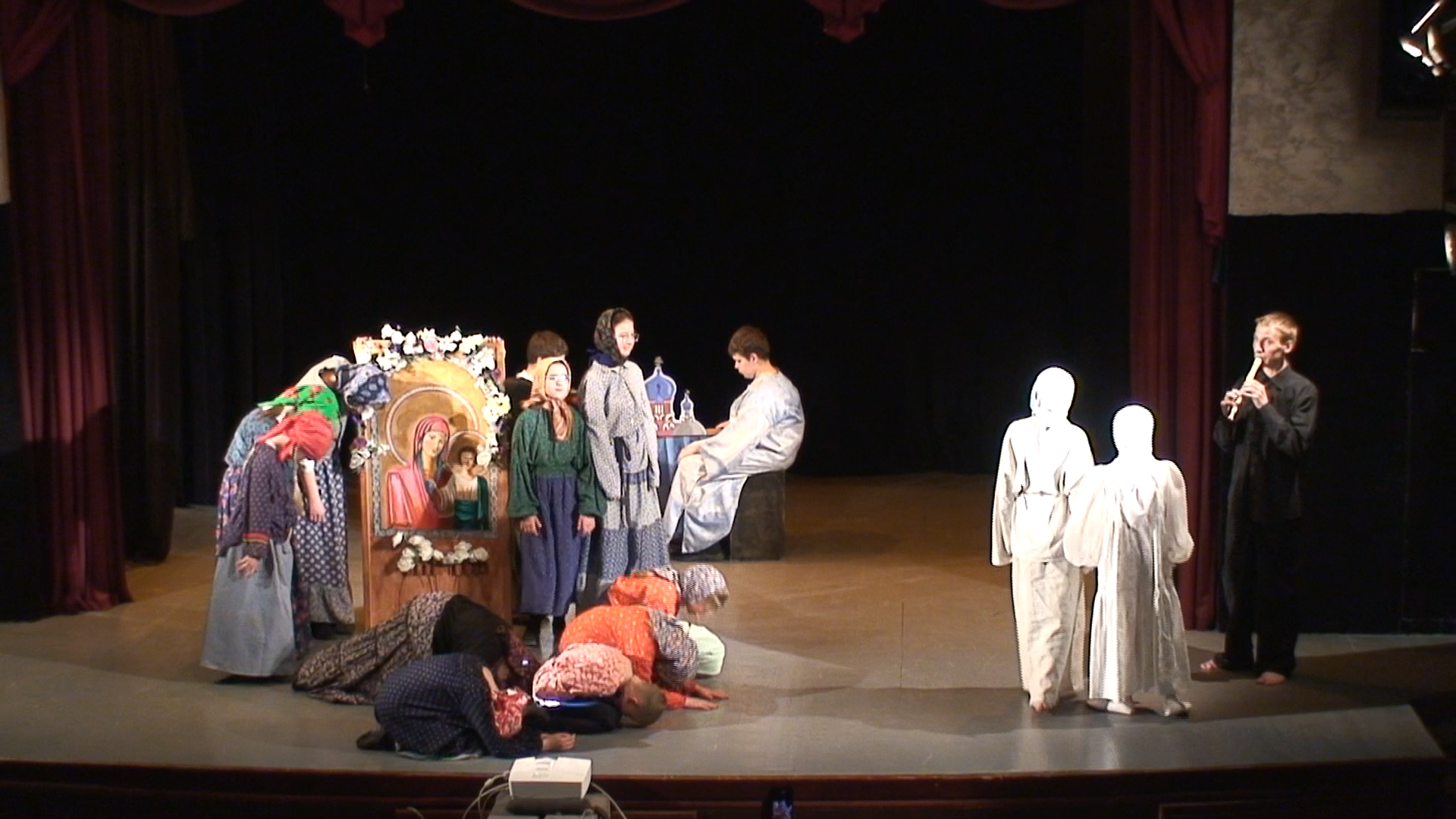

17 мая, в седьмой день фестиваля, был показан один из лучших спектаклей, исполненный воцерковлёнными детьми Православного театра «Божии люди» из города Барнаула.

Неподдельное смирение, благоговение и кротость сочеталась в игре детей и подростков, повествующих о крестном ходе в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери и храме, разрушенном и вновь воссозданном. Основой для постановки послужила газетная статья о храме, а представленный спектакль произвёл самое благоприятное впечатление.

Татьяна Королькова, режиссер спектакля: «Ставим спектакли, которые имеют отношение к святыням нашего края. Спектакли-проповеди, молитвы. Такое наше душевное движение.

Спектакль о спасении главной святыни Алтайского края – чудотворной иконы Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери. Спектакль поставлен по небольшой статье, которой придали художественную форму».

В. Уваров:

«С детьми бывает сложно работать, трудно делать спектакли. Но здесь настолько всё сделано безукоризненно, что вызывает просто восхищение. Замечательный спектакль – слезы наворачиваются. А когда у нас на сцене так хорошо организовано работают детки – это ангелы. Без слёз смотреть невозможно.

Спектакль очень живой. Наполненный именно духовным содержанием. Не осознавая того, Ваш театр является наследником духовных школьных театров.

Так получается, что даже в маститых профессиональных театрах часто проходят спектакли профессионально сделанные, крепкие, но как-то внутренне пустые. Значит, нет достаточного человеческого содержания в актерах. А когда на сцену выходят православные воцерковленные люди, у них наполнение уже само по себе присутствует. Сразу же ощущается, что все детки воцерковлены. С первых секунд это не только понимаешь – это ощущаешь. И слово Божие они несут в зрительный зал, выплескивая его из своих детских душ. Это вещь совершенно необъяснимая, вещь потрясающая».

Вечером Камерный театр «Площадка на Грибоедова» из Санкт-Петербурга представил спектакль «Другие берега. Набоков». Театр был удостоен диплома «за создание атмосферы». Отдельно отметили слаженный актерский дуэт Полины Руновской и Ольги Ермаковой.

18 мая пьеса-сказка Евгения Шварца «Тень» была представлена театром «С миру по нитке» из Санкт-Петербурга.

В представленном произведении обличались пороки стяжательства, лжи, гордости. Все действия происходили в сказочном городе. Будучи положительным, главный герой захотел, чтобы его тень отделилась от него. Так пьеса обрела и одного из главных отрицательных персонажей – его тень, которая собрала в себе все порочные и отрицательные стороны.

Несмотря на сильное влияние греховности, в конце сказки всегда побеждает добро. И с чудным спасением главного героя торжествуют добродетель, любовь и справедливость, сокрушая порочность оставленного города.

В. Уваров:

«Что это вообще – образ, персонаж “Тень”? Это один и тот же человек. Две стороны одной и той же медали. Каждый из нас в себе найдём тень и вот этого персонажа – Христиана Теодора. В нас и то, и то есть. Дьявол с Богом бьётся, поле битвы – сердца людей. Мы, как христиане лучше других должны это понимать. Это один и тот же человек. И надо так к этому и относиться.

Искать надо то, к чему стремится белая сторона в своей жизни, и искать, к чему стремится черная. И это один человек. Какая сложность сыграть одного человека с этим черно-белым внутренним конфликтом!

Театр – это действие. И действие высекает во-первых чувства. Чтобы нам их не имитировать, нужно высекать. Как высекать? Действием. Если они не высекаются, мы начинаем их имитировать. Самое отвратительное, что может быть на сцене, – вот эта имитация».

Ю. Пейсахович: «Театр должен быть полон любви и молитвы. Если мы, тем более, на пасхальном фестивале, мы всё равно говорим о Боге – называя Его, не называя Его, – смотрим какие-то моменты жизни».

В. Уваров:

«Верующим православным людям не нужно набирать атмосферу веры. Светский человек, неверующий или допускающий, не имеет того атмосферного заряда, который есть у человека церковного. И это всегда чувствуется в зрительном зале. Когда труппа в основном состоит из воцерковленных людей, верующих, то это всегда ощущается.

Что такое система Станиславского? Это предлагаемые обстоятельства. Неверующему человеку надо набрать предлагаемые обстоятельства верующего человека. Если бы я верил в Бога, как бы я поступал. У верующего это уже есть, поэтому это огромный плюс.

Наш фестиваль собирает как профессиональные коллективы, так и любительские. Главное, чтобы у них было одно объединяющее начало – вера во Христа. Чтобы не было отрицания и не было безразличия».

Вечером был дан «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова в исполнении Творческого объединения «Образ» из Санкт-Петербурга. Спектакль получил диплом «за слаженный актерский ансамбль, за бережное отношение к автору».

Владимир Николаевич Уваров отозвался о нём: «Атмосферный Чеховский спектакль».

19 мая театр-клуб «Зерна» из Санкт-Петербурга представил спектакль «Ехай». Постановка была создана на основе одноименной пьесы Нины Николаевны Садур.

Уже с первых слов песни можно было ощутить весь холод изображаемого на сцене снега и безнадёжное одиночество человека, пробирающегося через сугробы к железнодорожным путям.

«Сталь между пальцев, сжатый кулак.

Удар выше кисти, терзающий плоть,

Но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд»,

– таков текст песни Виктора Цоя.

Человек положил голову на рельсы, но тут является ангел...

И другой человек, остановивший мчавшийся состав. Их взаимодействие даёт возможность понять положение и печали каждого.

Спектакль, полный глубокими переживаниями, образами семьи, детства и любви Божией смог обратить внимание на силу спасения через любовь к ближнему, сострадание, взаимопомощь. Незабываемыми и трогательными моментами единения в объятиях одиноких людей была наполнена атмосфера зала.

М.Лаврова: «Пьеса получилась душевная. Артисты иногда были растеряны. У Вас получилась добрая история. Спектакль получился добрый, светлый, пронзительный».

В.Уваров:

«Фантастический реализм – это не только мера видимого, но и невидимого. Реализм невидимого мира присутствует в нашей жизни. Мне кажется, Садур как раз из тех писателей.

Не ищи, чтобы тебя любили, – это христианская мысль, а ищи, чтобы любить.

Текст отыгрывать нельзя. Надо искать мотивацию. Мне понравилось, что персонажи выстроены контрастно. Ваш спектакль – очень важная краска нашего фестиваля. Особливый спектакль»

Н. Эсхи:

«Если человеку с детства недодали любви, он не может любовь транслировать другим. Он не научен.

Настрой был духовно-божественный, тёплый.

Преклонить колени перед ближним – это поступок.

Атмосфера рождественской сказки.

Нина Садур как-то смягчилась Вашей сценографией».

Ю. Пейсахович: «В общем, мне очень понравилось. Судьба главного героя... Мне по прошлой работе это близко. Когда человек выходит из заключения, мне понятно его состояние. Человек хочет измениться, не знает, с чего начать, куда прибиться, куда придёт, с кем встретится, что у него будет дальше. У него сзади ничего не осталось и впереди пока ничего нет. Воспоминания, что было, может, сам и разрушил. Спектакль очень светлый, с перспективой. Есть надежда: бабушка ему ответила, и он сразу преображается».

В этот же день прошла постановка спектакля «Не зарекайся» Православного театра «Радуйся» из Санкт-Петербурга на сюжет произведения Натальи Сухининой.

Однажды журналистке, которая должна была освещать предпраздничные Пасхальные приготовления в Оптиной Пустыни, поменяли все планы, и вместо почитаемого и святого места она отправилась брать интервью у женщин, отбывающих срок в месте тюремного заключения. Но тема осталась неизменной – приготовление к великому празднику Светлого Христова Воскресения. Открывая для себя светлые стороны каждой узницы, она проникается состраданием.

Н.Эсхи: «Тема, конечно, животрепещущая – женские судьбы. Равнодушным здесь нельзя оставаться, слушая все эти истории».

В. Уваров: «Мне понравилось то, что Вы берете социальную, острую тематику, за которую многие просто не возьмутся. Мы тоже много раз выезжали в тюрьмы, и в том числе, в женскую колонию в Саблино, и в СИЗО были неоднократно на Лебедева. Показывали спектакли и общались с этими женщинами, девушками. Это такое нужное дело».

Последним спектаклем фестиваля стал «Восточный вопрос» по мотивам дневников великого писателя Фёдора Михайловича Достоевского, представленный самим театром «Странник», собравший наибольшее количество зрителей. Театр получил диплом «за пронзительное и современное звучание русской классики в наши дни». За раскрытие образов были отмечены София Харлапенкова-Гедимина, Максим Чопчиян, Виктор Чупров и Екатерина Шульгина «за музыкальность и внутреннюю красоту женского образа».

Участники фестиваля благодарили театр за гостеприимство, а зрителей за взаимодействие и неравнодушие, которые присутствовали в зале постоянно.

Юлия Силантьева, сыгравшая в моноспектакле «Дети, которые живут в моей голове»: «Спасибо большое за уникальный опыт. Мы понимаем, что фестиваль – это две составляющие. Это организация и атмосфера. Спасибо театру “Странник” и Владимиру Николаевичу лично за организацию такого удивительно мощного, необходимого, такой вещи, как фестиваль.

Как известно, атмосфера создаётся с двух сторон. Меч куётся с двух сторон. Атмосфера касается сценического пространства и зрительного зала. Спасибо всем за эту чудесную атмосферу. Попутного ветра со светлыми днями, с праздниками!»

Юлия Пичугина, раскрывшая роль супруги великого писателя в спектакле «Мой муж Фёдор Достоевский»: «Огромное спасибо организаторам фестиваля, лично Владимиру Николаевичу за возможность "вернуть людям духовные заботы", как говорил Экзюпери. Мне кажется, это самая главная цель фестиваля, и это чувствуется. Для всех театров, которые принимают участие, это главное – вернуть людям духовные заботы».

Сергей Денисов, сыгравший машиниста в спектакле «Ехай»: «Спасибо большое, что есть такая возможность – пообщаться через творчество братьям и сёстрам. Это очень важно, и не частая, к сожалению, в театрах, такая сегодня возможность».

Церемония закрытия фестиваля прошла на самой приятной ноте. Владимир Николаевич Уваров вручал дипломы участникам фестиваля с настоящим отеческим теплом.

Все участники были отмечены дипломами в номинациях: детский театр, мужская, женская роль, советская, русская и зарубежная классика, моноспектакль, художественная публицистика и современная драматургия.

Фестиваль, поддерживающий духовно-нравственные традиционные ценности России, сохраняет творческое достояние нашей страны и помогает верно интерпретировать зарубежные произведения. Объединяет не только таланты профессиональных актёров, но и раскрывает потенциал любительских коллективов и развивает детское творческое созидание.

Фестиваль ежегодно организует общественная организация «Православный Санкт-Петербург».

Каждый представленный спектакль создает образные картины жизни, в которых неотъемлемо присутствовали основы христианской нравственности.

В.Н. Уваров в заключение наметил перспективы на следующий год: «Даст Бог, фестиваль будет жить и дальше. И мы будем собираться вместе в этом зале и продвигать то искусство, которое, как мы считаем, должно торжествовать на сценических подмостках».

Сверликова Мария Сергеевна