Сегодня Святая Церковь чтит память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202), мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы (308), святой Галины (III), благоверной княгини Анны Новгородской (1050), преподобного Прохора Лебедника, Печерского (1107), преподобного Лонгина Коряжемского (1540), священномученика Константина Верецкого пресвитера (1918), священномучеников Петра и Валериана пресвитеров (1930), отмечает праздник иконы Божией Матери «Огневидная».

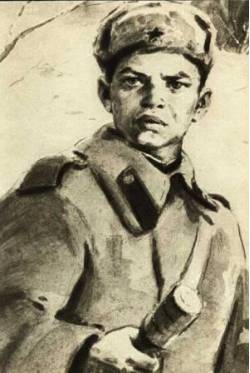

Сегодня в Российской Федерации отмечается День защитников Отечества. Этот праздник имеет сложную историю. Он установлен в память якобы бывшей победы отрядов красноармейцев над немецкими частями под Псковом и Нарвою. Впрочем, есть основания сомневаться, что 23 февраля 1918 г. было какое-то сражение. Известно, что 23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом «защиты социалистического Отечества от кайзеровских войск». С 1922 г. чествование Красной Армии и Флота приобрело характер большого государственного праздника, который стал отмечаться ежегодно. С 1946 г. праздник стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. В 1995 г. Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитника Отечества». В 2003 г. Госдума отклонила предложение перенести дату празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 8 сентября – день Бородинского сражения – «за» проголосовали всего 3 депутата.

Несмотря на сложную историю этого праздника 23 февраля стал традиционным профессиональным днем военных и праздником всех мужчин, которые должны быть сильными, мужественными, способными защитить свою семью и Родину. С особым чувством отмечают этот праздник воины, сражающиеся за Отечество на Чеченской войне и в «горячих точках». Поэтому, праздник Защитника Отечества уже оторвался от пуповины своей сложной истории и живет самостоятельной жизнью. Тем более, что за то время, пока в нашей стране отмечается 23 февраля, с этим днем связано немало славных, героических событий, достойных памяти народа.

Сегодня также день памяти чиновника-монархиста Гавриила Николаевича Луженовского, скончавшегося от ран, полученных в результате покушения на него террористкой, в 1906 году. Он родился 12 февраля 1871 г. в Тамбовской губернии в старинной дворянской семье, придерживавшейся славянофильских воззрений. Образование получил на юридическом факультете Московского университета. Получив юридическое образование, Луженовский в течение пяти лет служил помощником, а затем присяжным поверенным при Тамбовском окружном суде. По свидетельству современников, Луженовский являясь представителем адвокатской профессии, «темных дел» никогда не брал, при выборе дела руководствовался всегда совестью и стремился быть одинаковым в своем отношении как с людьми состоятельными, так и с малоимущими. С нападением Японии на Россию Луженовский стал одним из организаторов сбора пожертвований в Тамбовской губернии на восстановление Русского флота. В это же время он проявил себя как убежденный монархист. Луженовский был одним из инициаторов создания Тамбовского Союза Русских Людей. Энергичного борца за русские интересы заметил тамбовский губернатор Владимир Федорович фон-дер Лауниц, в 1905 г. предложивший Луженовскому должность советника губернского правления. В этой должности ему удалось в кратчайшие сроки пресечь вспыхнувшие в губернии аграрные беспорядки, за подавление которых, а также «за организацию черной сотни в Тамбове», эсеры приговорили монархиста-черносотенца к смерти. 16 января 1906 г. эсерка М.А.Спиридонова, охотившаяся за Луженовским неделю, переодевшись гимназисткой, расстреляла губернского советника, всадив в него пять пуль. После тяжелых мучений, которые продолжались более трех недель, Луженовский скончался, оставив сиротами трех своих малолетних детей. На памятнике, установленном на месте погребения Луженовского, была высечена надпись: «Гавриил Николаевич Луженовский. Родился 12 февр. 1871, скончался 10 февр. 1906, отдав жизнь за Веру, Царя и Отечество. Раненный революционерами пятью разрывными и отравленными пулями, безропотно отстрадав 25 дней, тихо скончался, простив убийцу».

В этот день 1933 года скончался известный психиатр Петр Борисович Ганнушкин. Он родился 25 февраля 1875г. В 1898г. окончил Московский университет; работал ассистентом у В.П.Сербского. С 1918г. и до конца жизни Ганнушкин состоял профессором Московского университета. Докторская диссертация Петра Борисовича по острой паранойе, которую он защитил в 1904г., явилась значительным вкладом в психиатрическую науку. Уже в те годы он изучал «пограничные состояния» психики и начал читать курс учения о патологических характерах. В своей научной деятельности Ганнушкин тесно связывал клиническую теорию с практикой здравоохранения; был тонким диагностом и исключительно чутким врачом. Завершением многолетних исследований является его классическая монография «Клиника психопатий, статика, динамика, систематика», изданная посмертно в 1933г. В 1907г. Ганнушкин создал журнал «Современная психиатрия», сыгравший большую роль в развитии русской психиатрии. Он является создателем крупной школы советских психиатров. В 1936г. его имя было присвоено Московской психиатрической больнице №4, в которой был создан его мемориальный музей.

В этот день 1939 года был расстрелян Маршал Советского Союза, первый начальник советского Генштаба Александр Ильич Егоров. Он родился 13 октября 1883 года в Самарской губернии в семье рабочего. В 1905г. закончил Казанское пехотное юнкерское училище. Работал кузнецом, экстерном окончил курс гимназии. В Гражданскую войну командовал армиями, в 1919-1920 гг. - войсками Южного фронта при разгроме войск генерала А.И.Деникина и Юго-Западного фронта в войне против Польши. В 1931-1935гг. начальник штаба РККА, в 1935-1937 гг. - начальник Генштаба, в 1937-1938 гг. - 1-й заместитель наркома обороны СССР. В 1938 г. назначен командующим войсками Закавказского ВО. В 1939 г. А.И.Егоров был репрессирован; реабилитирован посмертно.

Сегодня мы вспоминаем писателя, этнографа, героя французского Сопротивления Бориса Владимировича Вильде (псевдоним Борис Дикой), погибшего в 1942 году. Он родился в 1908г. В 1918г. выехал с родителями в Эстонию. Окончил русскую гимназию в Тарту, один год проучился на физико-математическом факультете Тартуского университета. Член Юрьевского Цеха поэтов. С 1930г. жил в Германии, в 1932г. переехал во Францию. Входил в литературные объединения «Круг», «Кочевье». С 1933г. учился на историко-филологическом факультете Сорбонны и в школе восточных языков. С 1935г. работал в Музее человека, участвовал в создании Музея Арктики. С началом войны Вильде призван в армию, попал в немецкий плен, но ему удалось бежать. Позднее он стал участником движения французского Сопротивления. В 1942г. был расстрелян фашистами.

Сегодня мы также вспоминаем философа, историка и культуролога Федора Августовича Степуна, скончавшегося в 1965 году. Он родился 6 февраля 1884г. в Москве в семье фабриканта. С 1902 по 1909гг. изучал философию в Гейдельбергском университете. В 1910г. Степун защитил на немецком языке докторскую диссертацию о философии истории Вл. Соловьева. Фёдор Августович был человеком уникальной образованности. Он изучал литературу с философских, культурологических позиций. Его интерпретация литературных произведений основывалась на глубочайшей философской образованности, равную которой в русской истории найти нелегко. Хотя Степун не избежал увлечения революцией (он даже был делегатом Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов), в 1922г. его ожидал «философский пароход». Первое время в Германии он жил лекциями, издавал книги, а с 1923г. возглавил художественный отдел лучшего эмигрантского журнала «Современные записки». Здесь был опубликован философский роман в письмах «Николай Переслегин» (1923-1925). В 1931-1939гг. Степун издавал журнал «Новый град», в котором развивал идеи христианского социализма. В 1937г. нацисты лишили его права преподавательской деятельности и публикации своих сочинений. После войны Степун остался в Западной Германии: в Мюнхенском университете специально для него была открыта кафедра истории русской культуры, на которой он состоял профессором с 1946г. Его мемуары «Бывшее и несбывшееся» (1956) – выдающийся памятник русской культуры XX века. Одна из наиболее интересных его работ – книга «Встречи», вышедшая в 1962г., над которой философ трудился около 40 лет. Умер Степун в Мюнхене.

Сегодня мы также вспоминаем летчика-штурмовика, маршала авиации, Героя Советского Союза Ивана Ивановича Пстыго, скончавшегося в 2009 году. Он родился 10 апреля 1918г. в Башкирии. В 1940г. окончил Энгельсское военное авиационное училище летчиков. Начало Великой Отечественной войны лейтенант Пстыго встретил на аэродроме у реки Днестр в должности командира звена. 22 июня 1941г. он в составе группы бомбардировщиков Су-2 211-го авиаполка выполнил свой первый боевой вылет. Всего на Су-2 он совершит 21 боевой вылет. После падения Киева и Харькова, когда в 211-м бомбардировочном авиаполку осталось лишь 11 самолётов, Ивана Пстыго, в числе других лётчиков, направили переучиваться в город Балашов в авиационное училище, где им предстояло осваивать новый самолёт-штурмовик Ил-2. В последующие годы лётчик-штурмовик И.И.Пстыго воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах в качестве командира эскадрильи, начальника воздушно-стрелковой службы штурмовой авиационной дивизии и авиационного корпуса. День Победы Пстыго встретил в звании подполковника, командира авиационного полка, добивавшего с воздуха деморализованные остатки немецких войск. Всего за годы войны И.И.Пстыго совершил 96 боевых вылетов, сбив в воздушных боях лично 2 вражеских истребителя (один из них - в лобовой атаке). После войны закончил Высшие офицерские курсы ВВС, служил на Дальнем Востоке. Затем учёба в Академии Генерального штаба, по окончании которой в 1957 г. был заместителем командующего ВВС Ленинградского военного округа, командующим ВВС Группы советских войск в Германии, заместителем главнокомандующего ВВС СССР по боевой подготовке. В 1977г. Пстыго было поручено формировать Центральную инспекцию безопасности полётов Вооружённых Сил СССР, которую он же и возглавил. Тогда им была введена «формула безопасности полётов» как сумма слагаемых - качеств личного состава, законов лётной службы, регулярности полетов, руководства и управления полётами, надежности авиационной техники. Эта «формула безопасности», построенная на опыте всей жизни Ивана Ивановича, действенна до сих пор. В 1978г. маршалу авиации Пстыго было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также имел множество других наград. С 1983г. входил в Группу генеральной инспекции Министерства Обороны СССР. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

3. Кстати

2. На 1 комментарий С. Югову

1. Ишь ты!

"Есть основания сомневаться", но всё равно "якобы".

Я бы сказал: якобы есть основания....