«Потерянная тайна» — так называется одна из глав книги И.А. Ильина «Путь к очевидности». Всей своей жизнью, всем своим творчеством и общественной деятельностью выдающийся русский мыслитель стремился раскрыть для нас великую тайну мироздания, тайну его Божественного смысла. Искренний, глубокий и открытый, Иван Александрович сам так и остался для многих тайной. До сих пор не умолкают споры: кто же он – «наивный романтик из прошлого» или истинный русский патриот? В то время как целое поколение русских людей, стремящихся к возрождению на Земле Русской традиционных духовно-нравственных ценностей, выросло на трудах И.А. Ильина, периодически возникают ожесточённые споры вокруг этого имени.

Кому-то кажется, что И.А. Ильин был «типичным представителем либерально-демократического сословия», кто-то считает его идеалистом, «отстранённым от жизни романтиком», говорившим «из прошлого». Кто-то даже рискует упрекнуть его в «истеричности». Современный человек становится всё более и более рационалистичным, всё меньше оставляя в своей жизни места голосу сердца.

К сожалению, «бессердечный прогресс», с его обезчеловечиванием, автоматизаций, унификацией, который не раз осудил И.А. Ильин в своих трудах, всё больше и больше овладевает умами наших современников, и мы всё дальше отходим от того, что мыслитель называл «сердечным созерцанием», «совестной волей» и «верующей мыслью».

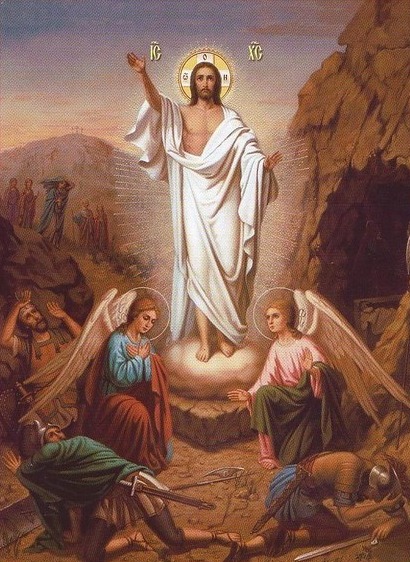

Иван Александрович, анализируя состояние современного общества и человека, считает, что их основной порок состоит именно в «расколотости» личности, в противопоставлении ума сердцу, разума – чувству, в осуществлении «бессердечной воли» и стремлении к «бессердечной свободе». В основе пренебрежения, с которым современное человечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди вещей, вследствие чего творческий акт, да и вся жизнь человеческая трактуются «материально, количественно, формально и технически». Люди не хотят слышать голос своего сердца. Но не к сердцу ли человеческому обратился Сам Господь наш Иисус Христос, когда дал обезверившемуся, погрязшему в грехах человечеству новую Заповедь – Заповедь о Любви!

Западную культуру во всей совокупности (экономика, политика, общественные устои) И.А. Ильин называл «бессердечной культурой».

В статье «Бессердечная культура» он пишет: «Человечество попыталось за последние два века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести; и ныне эта культура являет свое безсилие и переживает свое крушение... Западноевропейская культура сооружена как бы из камня и льда. Здесь религия, искусство, наука (за немногими гениальными исключениями) холодны; а политика, техника, хозяйство, деловой оборот - жестки и суровы и вменяют себе эту жестокость в великую заслугу ("высший" уровень культуры!)... Общественная благотворительность на Западе обдуманна и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живою добротою... Она благотворит с выхолощенным сердцем... Человек человеку - волк... Это и есть закон современной культуры...Человек человеку - прохожий... Люди друг другу - соперники или конкуренты... Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще - в меру чувственного влечения. А использованного человека “списывают со счета” и при первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко... Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное "рядомжительство" было подготовительной стадией для столь же "нормального" взаимного нападения... Современный “культурный” человек стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и порочности... Бессердечная культура подрывает сама себя...Современное человечество, "христианское" и противохристианское должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что культура без сердца есть не культура, а дурная цивилизация, создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь».

Все труды И.А. Ильина пронизаны светом Святого Православия, светом Евангелия, которые он воспринимал не формально, законнически, но сердцем и душою. О чём он неоднократно и неуклонно говорил: «Евангелие есть книга веры, свободы и совести... Евангелие надо читать и разуметь живым духом... Подлинная и глубокая, искренняя, цельная религиозность... возродится только через любовь...Чуть ли не полмира болеет просвещённым безбожием, и не ищет иного, и не умеет искать...»

И.А. Ильин непоколебимо верил в то, что возрождение России непременно произойдёт. Но и здесь, он прежде всего обращался к сердцу человеческому. Он считал, что покаянием и очищением русские люди «должны восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутьё к злу, чувство чести и способность к верности. Без этого Россию не возродить и величия её не воссоздать». Как актуально звучат сегодня эти слова! И не об этом ли говорил позже наш замечательный современник, митрополит Иоанн (Снычев): «Враги России знают, что настоящей властью в современном мире обладает не тот, у кого в руках «красная кнопка», и не тот, кто отдаёт приказы заводам и танкам, осуществляя непосредственное руководство экономикой и армией, - но тот, кто имеет возможность формировать самосознание масс и государственное мировоззрение...» («Творением добра и правды». 15.03.1993). Владыка также, как и И.А Ильин, неоднократно подчёркивал, что возрождение страны прежде всего зависит от духовно-нравственного состояния человек. Он не раз напоминал, что «сердце человека – престол Божий».

Всё, о чём говорил И.А. Ильин, он стремился рассмотреть в свете «Луча Божиего», а многое из того, о чём он предупреждал уже в те годы, сбылось на наших глазах. Когда владыка Иоанн (Снычев) прочитал об И.А. Ильине, он сказал, что «это пророк; то, что он писал, сбылось в наше время». Владыка высоко ценил труды этого выдающегося русского мыслителя и горячего патриота нашего земного Отечества и часто опирался на них в своих работах. Собственно, и духовно-патриотическое движение по возрождению России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, сложилось во многом под влиянием трудов И.А. Ильина. В 1992 году было создано в Петербурге даже «Общество православной мысли имени Ивана Ильина».

Ко всему этому, Иван Александрович Ильин свои взгляды и убеждения подтверждал самою своей жизнью, не идя на компромиссы с ложью и чуждыми ему идеями, даже если это угрожало самой его жизни, о чём и свидетельствует весь жизненный путь этого неутомимого борца за русскость и возрождение России. Недаром же один из его первых биографов, профессор Н.П. Полторацкий назвал его «носителем не только верных идей, но духовного меча и животворящего креста».

В чём правы гонители И.А. Ильина, так это в том, что он «не чета Бердяеву и Булгакову». И здесь нужно сказать, что в эмиграции Иван Александрович столкнулся не только с жизненными невзгодами и гонениями власть придержащих, но и с неприязнью некоторой части русской диаспоры, немало способствовавшей искажению истинного облика великого русского патриота.

Разошедшийся с философами Бердяевым, Мережковским, Булгаковым и их сторонниками во взглядах на Православие, Ильин подвергся особо резкой критике с их стороны после своей, получившей широкий резонанс статьи «О сопротивлении злу силою». В ней он аргументированно критиковал толстовское учение о непротивлении злу. Критиковал он и «творчество» Дмитрия Мережковского с его язычеством, эзотерикой, «неохристианством» и богоборчеством. Как и сочинения Сергия Булгакова, проповедовавшего «учение о софианстве» и защищавшего Иуду-предателя; Василия Розанова, связывавшего веру с темой пола, и Николая Бердяева, вышедшего из марксистов и имевшего репутацию философа свободы. Учение этих философов порою далеко отстоит от учения святых отцов Православной Церкви.

Н.А. Бердяев считал христианскую антропологию ущербной, а русское сознание «несчастным», оттого, что оно «мессианское и подвижническое по сути» и в нём преобладает монашески-аскетический дух. С 20-х годов он издавал в Париже журнал «Путь», который был открыт для католиков, протестантов, атеистов и последовательно выступал против Православия.

Регулярно печатался в журнале «Путь» и С.Н. Булгаков. В эмиграции он работал в Парижском богословском университете, был его деканом. Булгаков развивал учение о Софии Премудрости Божией как о предвечно сущей в Божественном замысле мировой душе, женственной по своему существу, вместившей Божественную любовь и изливающей её на мир.

Покровительствовал этому кружку философов американский масон Джон Мотт, основатель всемирного Совета Церквей и один из основателей Парижского богословского института и бердяевского журнала «Путь».

Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви в 1932 году анафематствовал масонство, а в 1935 году – осудил учение Сергия Булгакова о софианстве. Собор постановил, что это не учение Церкви, а ересь. Эта гностическая мысль о посредстве, без которого Бог не мог иметь соприкосновения с тварным миром, заслоняет собой посредство Сына и Духа. Собор признал учение о софианстве еретическим как гностическое и арианское и призвал Булгакова покаяться.

Материалы против ереси подготовил архиепископ Серафим (Соболев), прославленный ныне Русской Православной Церковью в лике святых. Против этой ереси писали и Феофан (Полтавский), и Иоанн Шанхайский (Сан-Францисский). В 1937 году в Софии вышла книга архиепископа Серафима (Соболева) «Защита софианской ереси протоиерееем Сергием Булгаковым перед лицом архиерейского Собора Русской Православной Церкви...»

Именно со всеми отклонениями в философии этих громких представителей русской диаспоры начала-середины 20 века и был не согласен И.А. Ильин.

Поэтому, видимо, после кончины Ивана Александровича Ильина эмигрантская «Русская мысль» (14.01.1955) трусливо и вкрадчиво писала: «Не всё... неотразимо-убедительно в его религиозно-нравственном миросозерцании...»

Как пишет известный русский писатель В.И. Белов, почитавший И.А. Ильина и написавший «Предисловие» к одной из первых книг мыслителя, вышедшей в России «Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции» (Москва, «Искусство», 1993): «Даже над свежей могилой И.А. Ильина в декабре 1954 года звучали нотки застарелой неприязни к великому русскому патриоту и философу». Василий Белов говорит, что представители русской диаспоры позволяли себе снисходительно-ругательные прозвища в отношении Ильина, и что причиной «солдафонской терминологии в свободолюбивых устах Бердяева и Зинаиды Гиппиус» явилось то, что И.А. Ильин осмелился на критику толстовской идеи непротивления злу...

Можно ли доверять мнению людей, явно не объективно и неприязненно относившихся к И.А. Ильину и его трудам во славу России?!

В своей статье «Моцарт и Сальери», анализируя известную пьесу А.С. Пушкина, Ильин писал, размышляя о причинах человеческой зависти, интриганства и клеветничества, так ярко и ёмко раскрытой поэтом: «Лишённый духовного созерцания, не знает его облагораживающую силу, не знает, что такое происходит в духе созерцателя, и меряет всё своим мелким и низким мерилом. Мало того, он начинает завидовать созерцающему и творящему, ненавидеть его и злоумышлять на него. И чем значительней человек,.. чем большая сила блага, красоты и правды излучается из него – тем нестерпимей его облик для натур слепых, тщеславных, зависимых...

Праведник одной своею жизнью обличает кривых, лукавых и лицемеров. Герой уязвляет не героя одними своими делами. Люди не терпят пророков в Отечестве своём. Великий монарх должен быть всегда готов к покушению на его жизнь... То, чего человек сам лишён, он не терпит в своём ближнем – и отвечает на его достоинство завистью, клеветой, доносом, интригой... Гегель был прав, указывая на то, что лакейским душам свойственно поднимать клеветнические сплетни вокруг больших людей».

Сам Иван Александрович Ильин не раз защищал в своих статьях и лекциях и русскую классическую литературу, и А.С. Пушкина, и Ф.М. Достоевского, немало потерпевших от нападок той же самой части русской диаспоры за рубежом. К своим оппонентам относился спокойно и иронически. Обладая человеческой мудростью, что мы видим по его трудам, не стремился оправдываться...

Никогда И.А. Ильин не относился к России или к русскому народу свысока, или с обидою побеждённого, что иногда тоже легкомысленно приписывают ему. Он глубоко и тонко переживал всё то, что происходило в России после переворота, сострадал новомученикам, гордился русской литературой, верил в силу русского духа.

С мыслью о том, что русские люди в эмиграции, которые пострадали от советской власти, и те русские, которые строили в России «новую жизнь», находятся в непреодолимой вражде между собой и нескончаемой ненависти друг к другу, - И.А. Ильин был категорически не согласен. Как и с тем, что Россия распалась на два враждующих лагеря. О противостоянии так называемых сегодня «белых» и «красных», готовых якобы «перегрызть» друг друга, он говорил в своем докладе «Творческая идея нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге ещё в 1934 году. «Мы должны сказать всему миру, - заявлял Ильин, - что Россия жива, что хоронить её близоруко и неумно; что мы – не человеческая грязь и пыль, а живые люди с русским сердцем, с русским разумом и русским талантом; что напрасно думают, будто мы все друг с другом «перессорились» и пребываем в непримиримом разномыслии; будто мы узколобые реакционеры, которые только и думают сводить свои личные счёты с простолюдином или инородцем».

Не идеализировал И.А. Ильин и «белое движение», указывая на то, что и народ, и дворянство, и интеллигенция – все находились в состоянии помрачения и духовного упадка, нравственного оскудения, отрыва от своих многовековых устоев. Безбожие и богоборчество нарастало. Народ разучился молиться и внимать совести, что и привело к революционным событиям со всеми исходящими из этого последствиями. Единственный путь к возрождению, о котором всегда говорил мыслитель – возвращение к Богу, восстановление своей веры, возвращение к молитве, к своим духовно-историческим истокам. Он бесконечно верил, что это возвращение произойдёт.

И.А. Ильин ясно, предметно, доказательно и глубоко-духовно показал суть и причины происходившего в минуты нашей русской отечественной катастрофы в начале 20 века и чётко обозначил пути выхода из исторического тупика.

Мы же, в нелёгкие и тревожные наши дни, вспомним еще раз светлые и утешительные слова, сказанные замечательным сыном нашего Отечества из самой глубины своего любящего и горячего сердца: «О, зрелище страшное и поучительное! Русский народ утратил всё это сразу, в час соблазна и потемнения - и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единомыслие с природой... И как утрачено всё это сразу, вместе, - так вместе и восстановится...» («Православная Русь); «Ибо в Боге нет смерти, нет гибели, нет мрака и уныния. И потому: перетерпев судьбы удары, воскреснет Русь!..

И я буду счастлив при мысли, что мне удалось сегодня сообщить и вам, хоть сколько-нибудь, это утешение» («Россия в русской поэзии»).

Лариса Пахомьевна Кудряшова, русский православный поэт и публицист