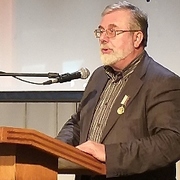

Отец Ярослав - удивительный человек. Писатель, ставший известным еще в конце 1970-х, работавший в журнале «Наш современник» и в издательстве «Современник», страстный охотник, он в середине восьмидесятых вдруг круто изменил свою жизнь. По просьбе жителей глухого вологодского села, где ранее купил старенькую избу, он был рукоположен в священники. На десять лет забросив перо, служил, восстанавливал храмы, мотался по бездорожью и непогоде в дальние деревни на требы. Но через несколько лет был вынужден по болезни вернуться в столицу. Начав вновь писать и издаваться, он заслужил искреннюю любовь и почитание своего таланта рассказчика уже воцерковленными, православными читателями. Недавно ему присудили Патриаршую премию по литературе за 2016 год. На уютной московской кухне лауреата говорим о литературе, вере и жизни.

Мой вопрос о значении для него Патриаршей премии батюшка Ярослав вежливо, но решительно прерывает.

- «Премиальная» тема наш разговор никуда не приведет. Да и потом, знаете: на том свете премии не принимают - я узнавал... Разумеется, я благодарен Святейшему Патриарху, издательскому совету, жюри за то, что мой чрезвычайно скромный труд был замечен. Особую радость доставила мне встреча в храме Христа Спасителя с замечательным прозаиком Виктором Лихоносовым, удостоенным такой же премии: мы не виделись тридцать лет... Ну и хватит, пожалуй, об этом...

- Свободны ли вы в своем творчестве как писатель и священник в одном лице?

- Нам всем, не только писателям, предоставлена свобода выбора: то и дело приходится выбирать между единственно правильным шагом и неправильными, сказать правду или солгать, помолчать или болтать пустое, осудить человека или помолиться о нем.

- Есть старая формула, которую афористично выразил иеромонах Роман: «Лучшая поэзия - молчание, лучшее молчание - моление». Применима ли, на ваш взгляд, такая максима к литературе?

- Это очень строгая формула, и она, скорее, относится именно к монашеской жизни. В литературе лучшая поэзия - это Пушкин, по-моему. Я, кстати, имел отношение к выпуску первой книжки иеромонаха Романа, когда работал в издательстве «Современник».

- То есть не надо пытаться закончить искусство на молчании, на белом листе бумаги?

- Не стоит. Ведь Бог благословил это занятие. Я в свое время спросил у опытных монахов в Троице-Сергиевой лавре: «Искусство нужно людям или нет?». Они ответили определенно: «Нужно». «А зачем?» - «А затем, что человеку сразу постичь Евангелие тяжело, а хорошее искусство приоткрывает окошки в душе для его восприятия, подготавливает. Поэтому Бог и благословляет настоящее искусство». Этот путь называется: через душевное к духовному.

- Сегодня с каждым новым поколением, похоже, происходит не только моральная, но и культурная, смысловая, семантическая деградация. Что говорить про понимание аллюзий, художественных метафор, когда у людей стремительно нищает обычный словарный запас! Должна ли литература прилаживаться к новой реальности - говорить проще, короче?

- Литература ни в коем случае не должна опускаться до уровня «массовки». Нужно, чтобы к ней поднимались. А сегодня все делается с точностью до наоборот. Поэтому мы и видим во всем непрофессионализм. А также тотальную подмену. Когда «музыкой» называется не музыка, «литературой» - не литература, «спортом» - не спорт...

- Вам не кажется, что в последнее время, причем по нарастающей, жизнь словно линяет: из нее вытекают смыслы, сбиваются ноты, смазываются краски? Вот и погода разладилась... Как будто сама материя, мать-земля устала от того, что мы с ней делаем...

- Так и должно быть. Человеческая история имеет начало и конец: Священное Писание предупреждает об этом... Но Господь и о другом нам заповедал: в силах людей - отодвинуть, задержать предсказанный финал. А мы, как будто специально, его, наоборот, приближаем...

- В одном из интервью талантливого сценариста Юрия Арабова, который себя позиционирует как христианин, он высказал такую мысль: мол, апостасия, постмодернистское моральное разложение человечества, катится на нас, как асфальтовый каток. Его не остановить, выйдешь ли ты упираться против него, или отпрыгнешь в сторону. В этом мне послышалось какая-то капитуляция перед злом... Должен ли человек художественного слова, подобно служителю Бога - все-таки «упираться», противостоять этой дьявольской машине?

- Должен. У меня некогда возникло похожее сравнение: человечество - как телега, которая катится с горы. Остановить ее невозможно, но замедлить ее движение - в наших силах, и потому бросаться под колеса все равно надобно. И писателю, шире - художнику, и священнику. Судьба нашей страны (она же и судьба человечества) решается в храмах и монастырях - в молитве. Пока слова молений - молчаливых ли, поэтических, но главное, из глубины души - возносятся к небесам - телега до пропасти не доедет, жизнь на Земле продолжится. Доколе не будет взят «удерживающий». Никакого другого «удерживающего», кроме Русской православной церкви и ,соответственно, России, пусть даже в ее нынешнем безрадостном виде, сегодня нигде не сыскать. В духовном смысле - вокруг нас руины...

- Вы близко наблюдали жизнь самой что ни на есть глубинной - вологодской - деревни с конца 1970-х до середины 1990-х, жили этой жизнью. Русская деревня действительно умерла совсем?

- Почти. Она в хосписе.

- Что значит «почти»?

- В деревне, где служил четверть века назад, было сорок пять жителей. Теперь - двенадцать. Вокруг нет практически никакой работы. Люди вымирают, уезжают... Молодежи нет, не рождаются дети. При мне распадались колхозы и совхозы. Люди и раньше там пили достаточно основательно, а когда хозяйства стали рушиться - запили вмертвую. Потому что утратился смысл жизни. Раньше детей взращивали, чтобы дочку отдать в медицинское или педагогическое училище, сына - в механизаторы, теперь же - работы нет, и дети стали не нужны никому. А сколько деревень, где последние жители умерли! Травой-быльем избы зарастают, а бывшие поля давно превратились в рощи...

- Иные еще надеются, что однажды горожане побегут обратно в родовые вотчины, да и просто в деревни, к крестьянству захотят вернуться....

-Трудно мне это сегодня представить. Во-первых, крестьянская жизнь требует специфических навыков, которых у городских жителей нет - это не шесть соток с клубникой. Как-то одна моя прихожанка загорелась желанием уехать с мужем в деревню и завести корову. Я рассказал ей, сколько кормов съедает корова за год, каких усилий требует сенокос, и горение поугасло. Спросила она еще по поводу козы или поросеночка, но и тут я ее, похоже, не порадовал. Сошлись на котике - тот хоть сам себя может прокормить. А кроме того, нужно как-то зарабатывать деньги, чтобы оплачивать и коммунальные расходы, и бензин, если у вас есть машина, и детский сад, если у вас есть дети - все, как в городе, только вот работы нет. Так что, если не придумают наши власти, как людей на селе трудоустроить, никто туда не вернется. Разве что по грибы, по ягоды...

- А вы сами, почему уехали из своего вологодского Верхне-Спасского Погоста?

- Ноги стали отказывать - застудил, ревматизм заработал. Если бы не это - остался бы, мне там хорошо было. Притом, что деньги отсутствовали вообще - на дорогу до Вологды всем приходом копили. Надо было на епархиальное собрание ехать - всего четыреста километров и без особого шика, в общем вагоне - накопили только в один конец. На обратную дорогу батюшки скинулись.

- Отец Ярослав, как вам кажется: почему в атеистической стране СССР отношения между людьми были чище, да и в целом жизнь - нравственней, чем сегодня, когда возводятся сотни храмов; выходят православные издания, вещают телеканалы?

- Тогда в государстве и обществе сохранялась система традиционных ценностей. Официальную идеологию (по крайней мере, с войны начиная, а может, и ранее) можно определить, как «безрелигиозное христианство». Потому народ ее и принял, переварив чуждый марксизм. Надо быть честным, добрым, беречь свою семью, выручать товарища, любить Родину. Литература и искусство старались утверждать и пропагандировать именно такое мировоззрение. А рухнуло все потому, что стены эти не опирались на религиозный фундамент - стояли не на вере в Бога как краеугольном камне, а на вере в человека. Священное Писание не зря предупреждает: если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится.

СССР был несомненно крепче, мощнее, чем сегодняшняя Россия, но тоже далек от всеобщего благополучия. Ведь откуда государству взять энергию для созидания, мощи? Только из людей вычерпать. Так было и при рывке Петра I и при советской индустриализации. Это закон сохранения энергии...

Любой строй содержит в себе и плюсы, и минусы. Были таковые и при советском социализме, есть таковые и сегодня. Поэтому глупо мечтать о возвращении куда либо назад - в Советский ли Союз, в императорскую или допетровскую Россию. У Бога нет дороги назад - только вперед. Он Сам идет, и нас ведет... По-житейски нам, конечно, не хватает той стабильности, которая была в 70-х, когда можно было как-то планировать на годы вперед, устраивать судьбу детей. Для христианина ведь очень важно иметь мир в душе. А сегодня у людей сплошная нервотрепка и полная неопределенность насчет даже ближайшего будущего. Да и у бывших братских народов не лучше. Смотрите, что происходит сегодня на Украине! Торжество клинического идиотизма, да и только.

Мы на каждой литургии читаем молитву о восстановлении мира там. Но, думается, к сожалению, смута на Украине надолго, и крови еще немало прольется...

А ведь такие события кардинально меняют жизнь целых поколений, даже если люди не сразу осознают это. Как крематории в нацистских лагерях. Как расстрел нашего «Белого дома» из танков в 1993-м. Когда я увидел это своими глазами, сразу понял - жизнь теперь станет принципиально иной, люди станут другими... Интересно, что я тогда приехал из Вологодской области в Москву на два дня за нательными крестиками - крестить много приходилось. Господь привел меня увидеть бедствие.

- Давайте вернемся к литературе. Возможно ли возродить ту литературоцентричность, которая была в нашей стране? Когда хорошие книги были нарасхват, в школе серьезно изучали и знали классику, огромными тиражами выходили толстые журналы, литературные критики отслеживали процесс?

- В нынешних экономических реалиях, в нынешнем состоянии общества и властей мне это трудно представить. Интернет все это не заменяет. Когда я еще только начинал писательскую деятельность, обзорная статья литературного критика в газете «Правда» сразу определила, кому я следую в прозе, в какой «лагерь» меня зачислить. Писатель был существенной смыслообразующей фигурой - и для общества, и для власти. Сегодня же он, в любом случае, нечто необязательное, досуговое. Если его вообще замечают.

- Уместен ли императив «литература должна», а дальше то-то и то-то?

- По-моему, нет. Это примерно, как «Церковь должна». Да ничего они не должны! А вот каждый из нас: священник ли, писатель - должны жить по-людски. Критериев, по-моему, только два. Первый - кому служишь: Богу или рогатому, а второй - профессионал ты, или нет. Вот и все, больше ничего не требуется. Если человек хочет приносить добро, но делает это либо из тщеславия, либо непрофессионально и при этом очень активен, то от него вреда бывает куда больше, чем пользы.

- На каких писателях вы, что называется, «росли»? Изменился ли со временем этот пантеон?

- Каким был - таким и остался: Пушкин, Гоголь, «Записки охотника» Тургенева, Лесков, Бунин, Чехов, Паустовский, Нагибин, Казаков. Я назвал тех, кто мне особенно близок как прозаику. Разумеется, я ценю величие Толстого и Достоевского, считаю выдающимися мастерами Шмелева и Булгакова, Шолохова и Распутина. Но они на меня не так повлияли как те, которых я перечислил ранее.

- А современные писатели?

- Я, честно говоря, немногих из них читал. Лучше не буду об этом говорить... Я уже полвека в литературе, и мне необязательно съесть все яйцо, чтобы понять, что оно несвежее. Больше всего мне не нравится привкус шоу, сопровождающий иных модных писателей. Вроде того, что еще книжку не начинал писать, а ее уже рекламируют и по ней уже начинают кино снимать...

- И как сегодня писателю выживать?

- Понятия не имею. Я лично выживаю с трудом. Как священник служить в полную меру, увы, уже не могу: очень плохо вижу. Отец дьякон, дай Бог ему здоровья, возит меня на службу в храмы Патриаршего подворья в Зарядье. По субботам-воскресеньям и на большие праздники. В основном - исповедаю...

- Благодарю вас, батюшка! Дай Бог вам здоровья, а нам новых ваших книг!

Беседу вел Андрей Самохин

http://www.stoletie.ru/obschestvo/jaroslav_shipov_v_duhovnom_smysle__vokrug_nas_ruiny_668.htm