В настоящее время достаточно многое

известно об истории почитания во Владимирской епархии убиенного 1 апреля(1) 1229

г.

в городе Болгар (Булгар) за христианскую веру и «обличение мухаммеданства» святого

мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского, память которого совершается в Соборе

Владимирских святых и в Соборе Казанских святых. Однако этого нельзя сказать о

самой Казанской епархии, на территории которой (тогда - в государстве Волжская

Булгария) жил, принял мученическую смерть и первоначально был похоронен святой Авраамий

(Аврамий)(2) (происходивший, как

считается, из «волжских», или «камских», булгар и исповедовавший до принятия православия

ислам).

В настоящее время достаточно многое

известно об истории почитания во Владимирской епархии убиенного 1 апреля(1) 1229

г.

в городе Болгар (Булгар) за христианскую веру и «обличение мухаммеданства» святого

мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского, память которого совершается в Соборе

Владимирских святых и в Соборе Казанских святых. Однако этого нельзя сказать о

самой Казанской епархии, на территории которой (тогда - в государстве Волжская

Булгария) жил, принял мученическую смерть и первоначально был похоронен святой Авраамий

(Аврамий)(2) (происходивший, как

считается, из «волжских», или «камских», булгар и исповедовавший до принятия православия

ислам).

Во многом это связано с тем, что особое внимание его почитанию стало уделяться здесь только в последней трети XIX в., когда в связи с массовыми случаями «отпадений» в ислам возникла насущная потребность в указании православным инородцам - в первую очередь, кряшенам («крещёным татарам») и чувашам, - исторических примеров христианской стойкости, ревности и благочестия.

Как отмечал 10 октября 1873 г. протоиерей Казанского кафедрального Благовещенского собора В.П.Вишневский (1804 - 1885), «несмотря на то, что св[ятой] Авраамий пролил кровь свою за Христа в казанской епархии и первый здесь озарился и просиял светом веры христовой, казанская епархия доселе не совершала памяти его; а многие здесь даже не знали и его имени». «Честь свято чтить св[ятую] память его, - добавлял кафедральный протоиерей, - принадлежит одной владимирской епархии, куда св[ятые] мощи его, на первом же году по мученической кончине, перенесены, быв истребованы от Болгар вел[иким] князем Георгием Всеволодовичем».(3)

Основная заслуга в установлении почитания мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского в Казанской епархии принадлежала архиепископу Казанскому и Свияжскому Антонию (Я.Г.Амфитеатрову) (1815 - 1879). Развивалось же оно, главным образом, стараниями известного миссионера, духовного писателя и учёного, протоиерея Е.А.Малова (1835 - 1918), перу которого, помимо прочего, принадлежала вышедшая в 1898 г. в Казани брошюра «Святый мученик Авраамий Болгарский», с «татарским переводом» (арабской графикой) П.Н.Ахмерова (1858 - 1900) - бывшего муллы Сахиб-Гирея Ахмерова, принявшего под влиянием Е.А.Малова православие и являвшегося одним из его ближайших сотрудников.(4)

Позже - в дополненном

виде - исследование «Святый мученик Аврамий(5)

Болгарский и сказание об его чудесах» было опубликовано в 6-м выпуске XXIII

тома «Известий Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском

Казанском Университете» и вышло также в Казани в 1908

г.

«отдельным оттиском».

Позже - в дополненном

виде - исследование «Святый мученик Аврамий(5)

Болгарский и сказание об его чудесах» было опубликовано в 6-м выпуске XXIII

тома «Известий Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском

Казанском Университете» и вышло также в Казани в 1908

г.

«отдельным оттиском».

Как отмечал в последнем Е.А.Малов, «православные жители и Казанской Епархии, и особенно старокрещённые и новокрещённые татары, имеют свои особенные причины почитать мученика Христова Аврамия Болгарского». «Он первый, - подчёркивал миссионер, - пролил за Христа и за учение Евангельское кровь свою в стране Казанской и показал нам пример, что и мы должны твёрдо содержать в своём сердце и исповедовать устами веру во Иисуса Христа, как Спасителя мира, жить согласно с предписаниями христианской веры и непостыдно исповедовать пред другими и усердно проповедовать всем неверующим учение Христово, содержащееся в св[ятом] Евангелии и Писаниях Апостольских».(6)

«Пастырски желая», по словам В.П.Вишневского, «чтобы память сего угодника Божия достойно чтилась и благочестивыми жителями казанской епархии, и трудящиеся здесь в деле просвещения светом христовой веры инородцев, остающихся ещё чуждыми сего света, имели себе нового пособника и поборника в сём святом деле», архиепископ Казанский и Свияжский Антоний (Я.Г.Амфитеатров) 4 мая 1873 г. обратился к архиепископу Владимирскому и Суздальскому Антонию (А.И.Павлинскому) (1801 - 1878) с покорнейшей просьбой «уделить некоторую часть св[ятых] мощей мученика Авраамия Болгарского в казанскую епархию, и прислать оную, вместе с его иконою».(7)

Владимирский архиерей отнёсся к данной просьбе «с полным сочувствием и совершенным уважением». Получив от игуменьи Владимирского Успенского Княгинина женского монастыря Марии (М.И.Белаго) (? - 1878) частицу мощей Авраамия (Аврамия) Болгарского «довольно значительного размера, издавна хранившуюся в особом кресте», а также его икону («точный список с древнего изображения, только в уменьшенном виде»), он распорядился вложить эту частицу в «особо приготовленный серебро-позлащённый ковчежец» и врезать его в икону. Затем последняя «в футляре за собственною печатью» архиепископа Владимирского и Суздальского Антония (А.И.Павлинского), вместе со «службою св[ятому] Авраамию Болгарскому, которая совершается во Владимире», была препровождена в Казань.(8)

30 сентября 1873 г. эта икона была внесена в Казанский кафедральный Благовещенский собор, где «под 2 число октября - день покорения казанского царства» было совершено «всенощное бдение св[ятому] мученику Авраамию», а «заутра икона отпущена в крестный ход, совершаемый 2 октября» из собора в церковь Киприана и Иустинии Казанского Спасо-Преображенского монастыря, находившегося в непосредственной близости от собора - в той же «Крепости» (Казанском Кремле).

Одновременно с этим последовали архиерейские и консисторские установления относительно почитания мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского, содержание которых, по причине утраты ряда документов, можно восстановить по опубликованной в «Известиях по Казанской Епархии» заметке протоиерея В.П.Вишневского «Приобретение, для Казанской епархии, св[ятой] иконы с частицею мощей св[ятого] мученика Авраамия Болгарского».

«По сему обстоятельству, - указывал он, - Его Высокопреосвященство вменил казанской д[уховной] консистории в обязанность предписать кафедральному собору, чтобы: 1) св[ятая] икона св[ятого] мученика Авраамия Болгарского, с частицею мощей его, была поставлена в соборе в приличном месте, удобном и доступном для желающих прикладываться к ней; 2) употребляема была в обычных крестных ходах из кафедрального собора, в определённые дни, вместе с иконами - казанской божией матери и святителей казанских - Гурия, Варсонофия и Германа; 3) имя св[ятого] мученика Авраамия Болгарского, пострадавшего за веру христову в пределах казанской паствы, как имя заступника и покровителя её, всегда поминалось на отпустах(9) церковных служб и при других случаях, после имён святителей Гурия, Варсонофия и Германа; 4) нарочитая служба, со всенощным бдением св[ятому] мученику Авраамию болгарскому, по примеру города Владимира, где почивают целые мощи его, отправляема была в 4 неделю по пасхе, так как сие более удобно для всеобщего народного чествования памяти сего угодника Божия, чем 1-го апреля - день мученической кончины его и 9-го марта - день перенесения честных мощей его из Болгар во Владимир, каковые дни всегда почти бывают в вел[иком] посту; 5) архипастырю владимирскому изготовить отношение, с уведомлением о получении драгоценной для казанской паствы святыни и выражением живейшей благодарности за сей дар; при чём упомянуть и о настоящем распоряжении.

Отношение ко владимирскому преосвященному послано 3 октября за № 3129; а указ дух[овной] консистории в кафедральный собор последовал 6 октября за № 4706».(10)

Присланная из Владимира икона была помещена в Казанском кафедральном Благовещенском соборе «в правом приделе на стене, между окнами». В 1892 г. стараниями полковника П.И.Плиханкова (1845 - 1913), поступившего в следующем году в число монашествующих и прославленного впоследствии в Соборе преподобных Оптинских старцев с именем схиархимандрита Варсонофия, для неё был устроен «особый киот».(11)

Как отмечал Е.А.Малов, в «день страдальческой кончины мученика» совершалась «божественная литургия особенно торжественно архиерейским служением», после чего служился «молебен св[ятому] Аврамию пред его св[ятою] иконою, вынимаемою из киота и поставляемою на аналое пред амвоном». «Во время молебна, - добавлял он, - читается Акафист св[ятому] мученику Аврамию, а по окончании молебствия все молящиеся благоговейно целуют на иконе изображение св[ятого] мученика Аврамия и самую частицу мощей его».(12)

«7 числа, в неделю о расслабленном, - сообщалось, к примеру, в разделе «Архиерейские служения в мае», опубликованном в № 11 за 1878 г. «Известий по Казанской Епархии», - на память св[ятого] мученика Авраамия Болгарского, Его Высокопреосвященство, в кафедральном соборе совершил всенощное бдение, божеств[енную] литургию и молебен св[ятому] Авраамию, в сослужении архимандрита Самуила, соборной и крестовой братии. Слово произнесено кафедр[альным] протоиереем В.Вишневским».(13)

Некоторые из произнесённых во время этих богослужений проповедей были опубликованы. Так, во второй части за 1874 г. журнала «Православный Собеседник», издававшегося Казанской Духовной Академией (КДА), было помещено «Слово в день празднования памяти св[ятого] мученика Аврамия болгарского, в неделю 4-ю по пасхе, высокопреосвященного Антония, архиепископа казанского».

Одновременно с появлением в Казани иконы Авраамия (Аврамия) Болгарского с частицей его мощей здесь начала осуществляться работа по составлению, переводу и публикации жизнеописания святого мученика. К сожалению, многие из вышедших в свет изданий отсутствуют в местных библиотечных фондах, и узнать об их существовании можно только по разрозненным упоминаниям.

По сообщению Е.А.Малова, на русском языке «Житие св[ятого] Авраамия мученика Булгарского» было напечатано в Казани в 1874 г. при «Житиях св[ятителей] Гурия, Варсонофия и Германа».(14)

В том же году, согласно информации, содержавшейся в «Отчёте о деятельности Братства Св[ятителя] Гурия за десятый братский год от 30-го октября 1876 года по 30-е октября 1877 года», «псаломщиком-учителем» Григорием Филипповичем Филипповым (1850 - 1914) были изданы на чувашском языке «Жития казанских святителей: Гурия, Варсонофия и Германа с присовокуплением сведений о мученике Авраамии Болгарском».(15) В настоящее время их «обратный» перевод приводится как «Жития Св[ятых] Гурия, Варсонофия и Германа, с прибавлением сведений о мученике-инородце Авраамии Болгарском» (в современном графическом исполнении чувашского языка - «Пăлхар холинче хорлăх корса вилнĕ çынăн, Авраамий ятлăскерĕн порнăçĕ»).(16)

В 1878 г. в Казани - по поручению архиепископа Казанского и Свияжского Антония (Я.Г.Амфитеатрова) - был составлен и издан перевод краткого «Жития св[ятого] Авраамия, мученика Булгарского» на «крещёно-татарский», а в 1879 г. - на чувашский язык (для ознакомления, по словам Е.А.Малова, «крещёных и некрещёных чуваш и татар с жизнию и мученическою кончиною Аврамия Болгарского»). Оба издания представляли особый интерес ещё и в связи с тем, что, помимо просветительно-миссионерской, носили также лингвистико-методологическую направленность.

«На крещёно-татарском языке, с перефразированным русским переводом» «Житие...» было изложено слушателем Казанского частного миссионерского приюта («института») (КЧМП) Дмитрием Тимофеевичем Медведевым, выйдя в свет в качестве издания «Православного Миссионерского Общества» тиражом шестьсот экземпляров.(17)

Второй из упомянутых переводов «Жития...» - «Христосъ-тора кумульжын Булгаръ-холыньчэ хорлых корза вильне сьын, Авраамий ятлыскэр, борнызэ» («Житие Авраамия, за любовь Христову пострадавшего и умершего в городе Булгар») был выполнен на «наречии сплошного центрального чувашского населения» тем же Г.Ф.Филипповым (вероятно, речь шла об одном и том же переводе).

Он стал составной частью выпущенной в 1879 г. в Казани воспитанником КЧМП Александром Ивановичем Добролюбовым под редакцией известного филолога, тюрколога и фольклориста Н.И.Золотницкого (1829 - 1880) брошюры «Ознакомление с фонетикой и формами чувашского языка посредством разбора и перевода оригинальных чувашских статей». «Житие...» было помещено в данном издании первым, после чего следовали его подробный «фонетический и этимологический разбор», а также «дословный и перефразированный перевод».(18)

Житийные переводы сразу же оказались востребованы среди миссионеров. Сам Е.А.Малов активно использовал образ и житие Авраамия (Аврамия) Болгарского в своей повседневной миссионерской практике. Так, например, в его статье «О крещёных татарах (Из миссионерского дневника)» имеется упоминание о том, как 11 октября 1881 г., будучи в селе Апазово Казанского уезда одноимённой губернии (весьма неблагополучном в плане «отпадений» в ислам), он проповедовал в одном из домов.

«Хозяину дома Василию Семёнову, - отмечал, в частности, Е.А.Малов, - читал житие св[ятого] Аврамия мученика Булгарского. Потом я читал ему из молитвенника «Иман княгясе» о том, как Иисус Христос призывает к Себе грешника, и как грешник молится Иисусу Христу (стр[аницы] 35 - 47) и одну из вечерних молитв (стр[аница] 18). Прочитал я ему и бывшему с ним Емельяну Ерофееву о значении крестного знамения и о сложении перстов для молитвы из книжки «Оло Байрямняр» (стр[аницы] 89 - 91). О крестном знамении я прочитал два раза. Спасибо, батюшка, сказал мне Василий Семёнов».(19)

Помимо этого, известно об активной миссионерско-просветительной деятельности автора чувашского перевода жития мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского - одного из воспитанников члена «Братства святителя Гурия» (БСГ) Н.И.Золотницкого чуваша Г.Ф.Филиппова. «О деятельности Григория Филиппова, - говорилось, в частности, в вышеупомянутом «Отчёте о деятельности Братства Св[ятителя] Гурия за десятый братский год...», - Совет Братства в минувшем году имел особое суждение и при этом усмотрел, что он, Филиппов, с самого поступления в должность учителя, в течение семи лет постоянно и с большим усердием занимается христианским просвещением своих единоплеменников, - что, кроме постоянных религиозно-нравственных бесед с чувашами, он составил на чувашском языке и издал (в 1874 г.) на свой счёт «Жития казанских святителей: Гурия, Варсонофия и Германа с присовокуплением сведений о мученике Авраамии Болгарском» и перевёл с русского на чувашский язык «Учение пред св[ятым] крещением» первого начальника Алтайской миссии о. архимандр[ита] Макария, которое (в 1876 г.) также издал на свой счёт, - что со времени посвящения его в стихарь (в 1875 г.) он, Филиппов, кроме частных собеседований с чувашами в училище, по деревням и при всяком удобном случае, с благословения местных настоятелей, проповедовал и с церковной кафедры в сёлах Аликове, Бичурине и Тюрлеме, и что таковою деятельностию он снискал особенное расположение и доверие к себе как местных прихожан чуваш и русских, так и волостных начальников, которые приглашали его на сельские сходы для разъяснения внушений начальства».(20)

Одновременно духовные власти озаботились прославлением Авраамия (Аврамия) Болгарского непосредственно в местах его мученической кончины - в русском селе Болгары (Успенское) Спасского уезда Казанской губернии, располагавшемся на развалинах столичного города Болгар (Булгар).

В 1887 г. из Владимира сюда - в Успенскую церковь, по ходатайству архиепископа Казанского и Свияжского Палладия (П.И.Раева) (1827 - 1898), была прислана ещё одна икона мученика с частицей его мощей.(21)

14 января 1892 г. Святейший Правительствующий Синод, по ходатайству доверенного православных обывателей села Болгары (Успенское) Ф.Ф.Мордвишина, своим указом за № 252 «разрешил, для удовлетворения благочестивого желания прихожан церкви села Болгар, перенести из города Владимира деревянную раку, в которой почивали мощи св[ятого] мученика Аврамия до 1805 г.,(22) и поставить оную в церкви села Болгар в приделе, посвящённом имени св[ятого] мученика Аврамия с тем, чтобы над верхнию частию(23) сей раки была положена икона св[ятого] Аврамия».(24) 27 января 1892 г. был издан соответствующий указ Казанской духовной консистории (КДК) за № 844 «о. Благочинному села Бездны С.Студенцову».(25)

Владимирское

епархиальное начальство дало своё согласие на передачу деревянной раки в село

Болгары (Успенское), и, в соответствии с указом КДК № 4932 от 21 мая 1892

г.,

30 мая того же года она была торжественно перенесена с крестным ходом от

пристани Спасский затон на Волге в церковь села Болгар. Причём, Е.А.Малов

упоминал о двух «обстоятельствах», случившихся здесь «во время торжественного

принесения гробницы св[ятого] мученика Аврамия»: «1) Когда церковная процессия

приходила(26) уже самым селом

Болгарами, то в многочисленной толпе богомольцев оказался подкинутым

некрещённый младенец мужеского пола. Скоро нашлись желающие быть восприемниками

этого младенца от св[ятой] купели. Того же 30 мая 1892

г.

младенец наречён Аврамием и был просвещён св[ятым] крещением.

Владимирское

епархиальное начальство дало своё согласие на передачу деревянной раки в село

Болгары (Успенское), и, в соответствии с указом КДК № 4932 от 21 мая 1892

г.,

30 мая того же года она была торжественно перенесена с крестным ходом от

пристани Спасский затон на Волге в церковь села Болгар. Причём, Е.А.Малов

упоминал о двух «обстоятельствах», случившихся здесь «во время торжественного

принесения гробницы св[ятого] мученика Аврамия»: «1) Когда церковная процессия

приходила(26) уже самым селом

Болгарами, то в многочисленной толпе богомольцев оказался подкинутым

некрещённый младенец мужеского пола. Скоро нашлись желающие быть восприемниками

этого младенца от св[ятой] купели. Того же 30 мая 1892

г.

младенец наречён Аврамием и был просвещён св[ятым] крещением.

2) Крестьянин села Болгар Андрей Тимофеев Суходов, незадолго до принесения гробницы св[ятого] мученика, отправился продать воз извести. Соседи говорили ему, чтобы он отложил эту продажу до другого времени, что он не успеет положить на воз известь, как гробницу принесут в село и в храм Божий, но Андрей не послушался. И, если вы спросите: что же случилось с ним за это? А вот что: он, продавая известь, свалился в яму, где была известь, и обжёгся до смерти* (* См. Записи этих треб в метрических книгах села Болгар в 1892 г. под 30 числом мая, №№ 50 и 25.). Когда церковная процессия с гробницею св[ятого] мученика Аврамия была уже в селе, привезли в Болгары и Андрея Тимофеева Суходова, но уже мёртвым. Это поразило всех благочестивых богомольцев и жителей Болгар».(27)

В 1899 г. епархиальным начальством было дано разрешение устроить при Успенской церкви придел в честь святого мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского, а в 1901 г. «губернским правлением» был утверждён проект расширения храма.(28) Однако работы по претворению этого плана в жизнь затянулись. Так, известно, что 14 мая 1907 г. члены «болгарской ревизионной комиссии» «Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете» (ОАИЭ при ИКУ) профессора Н.Ф.Катанов и А.И.Александров посетили село Болгары (Успенское) и осмотрели древние здания, «находящиеся на попечении Общества». При этом в составленном по итогам осмотра акте, помимо прочего, сообщалось, что: «В современном православном храме, по заявлению о. смотрителя, бывшего смотрителя Ф.Ф.Мордвишина и др[угих], предполагается пристрой нового южного алтаря, в честь Авраамия Болгарского; в силу чего получится изменение прежнего вида храма после необходимой разломки стены и извлечения из неё старых, во многих случаях с надписями камней фундамента».(29)

В 1898 г. - в Казани была издана вышеупомянутая брошюра Е.А.Малова «Святый мученик Авраамий Болгарский», с «татарским переводом» П.Н.Ахмерова. Её издание было предпринято сотрудником (агентом) «Агентства Пароходства А.А.Зевеке» А.П.Косых. При этом, как отмечал Е.А.Малов: «Целью издания было единственное желание А.П.Косых распространить сведения о мученике Христовым(30) Авраамии как между православными людьми русскими и крещёными инородцами, так и особенно между татарами и мухаммеданами, посещающими местность древней столицы Булгарского царства».(31)

26 апреля 1899 г. резолюцией архиепископа Казанского и Свияжского Арсения (А.Д.Брянцева) был утверждён «Порядок празднования памяти Свв[ятителей] Гурия, Варсонофия и Германа Казанских Чудотворцев и мучеников Казанских Авраамия болгарского, Иоанна, Петра и Стефана», согласно которому в качестве дней памяти святого мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского утверждались 1 апреля - «день страдальческой кончины мученика» и 9 марта - «день перенесения честных мощей мученика из селения Болгар, Казанской епархии, в г[ород] Владимир».

При этом особо указывалось на то, что: «Нарочитая по всем церквам Казанской епархии служба со всенощным бдением, величанием, молебном после литургии св[ятому] мученику Авраамию Болгарскому, по примеру г[орода] Владимира и по установившемуся уже в Казанской епархии обычаю, должна быть отправляема в 4 неделю по Пасхе, так как сие более удобно для всеобщего чествования памяти сего Угодника Божия, чем 1 апреля и 9 марта, каковые дни всегда почти бывают в великий пост. Но и 9 марта и 1 апреля, если эти дни падут не на страстную седмицу, делается прибавка в стихирах в честь мученика по уставу, служится Преждеосвященная литургия, а после оной молебен ему».(32)

Очевидно, что «Порядок празднования...», наравне с предыдущими установлениями, имел большое миссионерское значение как в плане закрепления в повсеместной богослужебной практике в епархии почитания первых святителей и страстотерпцев «Богохранимой и Богоспасаемой земли Казанской», так и в части упорядочения их «иерархии». Показательно также, что из перечисленных четырёх святых мучеников - Авраамия Болгарского, Иоанна, Стефана и Петра Казанских - трое были «коренного» происхождения: Авраамий - «из волжских болгар», Стефан и Пётр - «из казанских татар». Причём, все они до принятия православия исповедовали «магометанскую веру» и были умучены за свой христианский исповеднический подвиг прежними «единоверцами»: Авраамий Болгарский - в 1229 г., Стефан и Пётр Казанские - в 1552 г.(33) Мученическую смерть от мусульман принял также в 1529 г. в Казани русский по происхождению Иоанн Казанский.(34)

«Имена св[ятых] мучеников - Авраамия Болгарского, Иоанна, Стефана и Петра, - подчёркивалось в «Примечании» к «Порядку празднования...», - пострадавших в пределах Казанской паствы, как покровителей и защитников её, должны быть поминаемы во всех храмах Казанской епархии всегда в отпустах(35) церковных служб и при других случаях после имён Свят[ителей] Гурия, Варсонофия и Германа Казанских чудотворцев».(36)

Одновременно означенной архиерейской резолюцией предписывалось: «В руководство епархиальному духовенству и для исполнения напечатать сие в Известиях по Казанской епархии и, кроме того, на отдельных листках для всех церквей, чтобы листки были вделаны в рамки и выставлены были в алтарь вместе с табелью царских дней».(37)

В следующем 1900 г. «повелением» и «собственным иждивением» архиепископа Казанского и Свияжского Арсения (А.Д.Брянцева), были изданы в «карманном» формате написанные «в душевную пользу чтущим и послушающим сынам паствы Казанския» «Жития Святых и Богоносных Святителей и Страстотерпцев земли Казанския, иже в добродетели поживше и страну Казанскую, в тьме неведения сущую, светом Христианския веры просветивше, венец мученичества и нетления восприяша, и их же память, подвиги и труды страны Казанския жителям всегда свято хранити и чтити должно есть». В книгу вошли жития «Святителей Христовых» Гурия, Германа и Варсонофия, святого мученика Авраамия Болгарского и святых Иоанна, Стефана и Петра, мучеников Казанских. При этом житие Авраамия Болгарского являло собой сокращённо-адаптированный русский текст брошюры Е.А.Малова «Святый мученик Авраамий Болгарский» 1898 г.(38)

В связи со всем вышеизложенным возникает также вопрос о распространении в Казанской епархии икон Авраамия (Аврамия) Болгарского. Помимо упомянутых уже выше образов, Е.А.Малов в 1898 г. указывал на то, что «очень хорошо написанная икона» святого мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского имелась ещё и в действовавшей с 1871 г. церкви Святителя Гурия Центральной крещёно-татарской школы в Казани. «На этой иконе, - писал миссионер, - изображены страдания его от мухаммедан Булгарских».(39)

В начале двадцатого века произошёл всплеск интереса местного научного сообщества к булгарским древностям, что, помимо прочего, способствовало дальнейшему изучению жития мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского и истории его почитания.

В 1907 г. ОАИЭ при ИКУ через своего секретаря приват-доцента К.В.Харламповича (1870 - 1932) приобрело, по словам Е.А.Малова(40), «некоторые сведения, относящиеся к Аврамию мученику Болгарскому, из одной рукописи С[анкт-]Петербургской Духовной Академии». Как явствует из протокола заседания Совета общества 4 сентября 1907 г., на нём К.В.Харламповичем была «предъявлена сделанная по его просьбе выпись из принадлежащей С[анкт]-Петербургской дух[овной] академии рукописи XVIII в. о чудесах от мощей преп[одобного] Авраамия болгарского».(41) В связи с этим было постановлено «напечатать выпись в «Известиях» с приложением данных о преп[одобном] Авраамии, каковые просить собрать прот[оиерея] Е.А.Малова».(42)

Результатом сего стало появление неоднократно цитируемого мною выше исследования «Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах», в которое была включена означенная «выпись» под названием «Потомже ещё о чюдесех Страстотерпца Аврамиа Слово предлежит к нам в дховное напоение любезне, празднующих его страстотерпческую память».(43) В отчёте ОАИЭ при ИКУ за 1907 г. это исследование фигурировало как «краткое житие св[ятого] Авраамия Болгарского», приготовленное «для напечатания в качестве предисловия к полученному из Петербурга сказанию о чудесах от его мощей».(44)

Получив «выпись», ОАИЭ при ИКУ обратилось к игуменье Владимирского Успенского Княгинина женского монастыря Маргарите (Р.И.Лавровой) (1840 - 1914) с запросом о том, не имеется ли в монастыре «какой-либо древней рукописи о св[ятом] мученике Аврамии», чтобы сличить их.

Ответ оказался неутешительным: игуменья сообщила, что «в монастыре в настоящее время не имеется никакой рукописи о св[ятом] мученике Аврамии, даже не известно, где теперь находится и то рукописное житие, на заглавном листе которого был означен 1789 г., и некоторые сведения из коего Лев Кавелин поместил в 1844 г. в журнале Маяк».(45) Вместе с тем, она прислала ОАИЭ при ИКУ три книги, в том числе - изданные в 1876 г. в Санкт-Петербурге «Службу и Акафист Святому мученику Аврамию, с приложением краткого его жизнеописания».(46)

В своём исследовании «Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах» Е.А.Малов, помимо прочего, достаточно подробно проанализировал сведения, содержавшиеся в заметке Л.А.Кавелина (впоследствии - наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Леонида) (1822 - 1891) «Св[ятой] Авраамий Болгарский мученик», опубликованной в 1844 г. в «журнале современного просвещения, искусства и образованности, в духе народности русской» «Маяк» (г. Санкт-Петербург),(47) в «церковно-литературном исследовании» (докторской диссертации) профессора КДА А.В.Попова (1856 - 1909) «Православные Русские Акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения» (г. Казань, 1903 г.),(48) а также в присланных игуменьей Маргаритой (Р.И.Лавровой) изданиях.

На мой взгляд, следует обратить также внимание на то обстоятельство, что в процитированной статье Л.А.Кавелина «Св[ятой] Авраамий Болгарский мученик» упоминался ещё один «мученик Болгарской земли» - Феодор Философ Болгарский (Камский) (в летописи - Феодор Иерусалимлянин), который также «имел с Болгарами прение о вере» и был казнён ими «спустя 100 лет после Авраамия». «Связка» житийных историй двух святых мучеников, пострадавших за христианскую веру в Болгаре (Булгаре), являлась весьма символичной и показательной. «Что касается до другого мученика Болгарского, Феодора, - указывал, в частности, Л.А.Кавелин, - пока скажу, что он был родом Иерусалимлянин(49), богатый гость, и искусный философ, чему доказательством служит его прение о вере с Болгарами. Он был замучен ими в 1323 году апреля 21 дня. (См.: Историю Татищева под годом 1223, стр. 113, кн. IV; у Никона тоже согласно, на стр. 127, часть 3; в древн[ей] летописи ч. I, стр. 112)».(50) Однако сам Е.А.Малов по каким-то причинам развивающих тему ремарок на сей счёт не сделал.

Вместе с тем, он привёл несколько важных уточнений и замечаний, касающихся авторства и изучения различных вариантов акафиста мученику Авраамию (Аврамию) Болгарскому. Так, например, Е.А.Малов подверг сомнению сделанное А.В.Поповым - со ссылкой на помещённую в № 4 за 1902 г. журнала «Русский Архив» публикацию графа Г.А.Милорадовича (1834 - 1905) «Слагатель акафистов Андрей Феодорович Ковалевский» - заключение о том, что автором акафиста, изданного в 1876 г. в Санкт-Петербурге («в Синодальной Типографии»), являлся духовный писатель А.Ф.Ковалевский (1840 - 1901)(51). «В книге проф[ессора] А.Попова, - отмечал он, - составление акафиста, по указанию графа Г.А.Милорадовича, приписывается А.Ф.Ковалевскому. А мне кажется, что акафист принадлежит ректору Калужской духовной семинарии архимандриту Владимиру».(52)

Однако серьёзного развития эта тема в Казанской епархии, судя по всему, не получила (по крайней мере, лично мне пока не удалось обнаружить каких-либо исследований, относящихся к последнему предреволюционному десятилетию). В советское время почитание святого мученика Авраамия (Аврамия) Болгарского в Казанской епархии практически прекратилось.

Учитывая возобновление такового с конца 1980-х гг. в городе Куйбышеве (с 1991 г. - Болгаре),(53) а также значительно усилившийся в последнее время в Татарстане интерес к истории Волжской Булгарии и её столицы, растёт потребность в дальнейшем историческом и агиографическом осмыслении данной проблематики. Уместным в связи с этим является и чёткая постановка вопроса о возвращении православным верующим Успенской церкви в Болгаре, где в настоящее время располагается музейная экспозиция.

Игорь Евгеньевич Алексеев, кандидат исторических наук (г. Казань)

Тезисы выступления, представленные на III Глуховские чтения «Национальное самоопределение кряшен: история и современность» (г. Казань, 23 ноября 2012 г.)

Сноски:

(1) По юлианскому календарю. - И.А.

(2) Согласно различным летописным источникам и святцам, первое перенесение мощей мученика из Болгар (Булгар) во Владимир произошло 9 марта 1229, 1230 или 1231 гг. Память Авраамия (Аврамия) Болгарского совершается 1 апреля - в день его кончины и 9 марта - в день первого перенесения мощей, в четвёртую неделю по Пасхе («Неделю о расслабленном»). «Что касается дней праздничных в честь мученика Аврамия, - указывал, в частности, в 1908 г. протоиерей Е.А.Малов, - то разногласие здесь оказывается относительно дня принесения святых мощей из Болгар в город Владимир. Одни писатели указывают на 6-ое число марта, а другие - на 9-ое, и самый год принесения одни считают 1229-м по Р[ождество] Х[ристово], а другие - 1230-м годом». (См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете. - Т. XXIII. - Вып. 6. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1908. - С. 424.)

(3) Вишневский В. Приобретение, для Казанской епархии, св. иконы с частицею мощей св. мученика Авраамия Болгарского// Известия по Казанской Епархии. - 1873. - № 22 (15 ноября). - С. 689.

(4) Разрешение печатать брошюру было дано 20 апреля 1898 г. «Казанским Комитетом Духовной цензуры при Казанской Духовной Академии», за подписью его члена профессора М.А.Машанова. - И.А.

(5) Переход на написание имени «Аврамий» с одной буквой «а» Е.А.Малов объяснял следующим образом: «Наконец, - указывал он, - самое имя мученика пишется двояко: Аврамий, и - Авра[а]мий. Мы заметили, что по книге служб и в акафисте святому мученику Аврамию (С.-Петербург, 1876 г.), имя мученика везде напечатано с одним а: Аврамий, что в новых книжках, изданных в городе Владимире об Успенском монастыре, имя мученика также употребляется с одним а, что, наконец, и самое имя относится к лицу одного мученика, а увеличено было другою буквою только в отношении к одному патриарху Аврааму. Посему мы желали бы везде писать имя мученика однообразно с одною буквою а: Аврамий, предполагая, что и во граде Владимире имя его произносится также». (Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск из 6-го выпуска XXIII тома «Известий Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете». - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1908. - С. 27.)

(6) Там же.

(7) См.: Вишневский В. Указ. соч. - С.с. 689 - 690.

(8) Протоиерей Е.А.Малов указывал, что эту икону «св[ятого] Аврамия мученика Болгарского написали и прислали из города Владимира в Казань по усиленной просьбе бывшего в Казани Архиепископа Антония (Амфитеатрова), особо ревновавшего о распространении Христовой веры среди инородцев, наипаче же татар-мухаммедан». (См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 12.)

(9) В оригинале - «отпусках». - И.А.

(10) Вишневский В. Указ. соч. - С.с. 690 - 691.

(11) См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 12.

(12) См.: Там же. - С.с. 11 - 12.

(13) Архиерейские служения в мае// Известия по Казанской Епархии. - 1878. - № 11 (1 июня). - С. 310.

(14) См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 15.

(15) См.: Отчёт о деятельности Братства Св. Гурия за десятый братский год от 30-го октября 1876 года по 30-е октября 1877 года. (Продолжение)// Известия по Казанской Епархии. - 1878. - № 12 (15 июня). - С. 332.

(16) См.: ФИЛИППОВ Григорий Филиппович// Персоналии/ Чувашская энциклопедия [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4129)

(17) Брошюра продавалась по пять копеек за экземпляр. - И.А.

(18) Печатать брошюру было дозволено 26 мая 1878 г. Советом «Братства Святителя Гурия». (См.: Ознакомление с фонетикой и формами чувашского языка посредством разбора и перевода оригинальных чувашских статей. Воспитанника Казанского частного Миссионерского Приюта Александра Ив. Добролюбова. Под редакцией Ник. Ив. Золотницкого. - Казань: Типография Императорского Университета /«В Университетской типографии»/, 1879. - С.с. 5 - 32.)

(19) [Малов Е.А.] Миссионерство среди мухаммедан и крещёных татар. Сборник статей кафедрального протоиерея Е.А.Малова. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1892. - С. 300.

(20) «В виду такой несомненно полезной деятельности миссионера-инородца, - сообщалось далее, - Совет Братства принял справедливым ходатайствовать пред Высокопреосвященнейшим покровителем Братства о поощрении Григория Филиппова к дальнейшим миссионерским трудам зачислением его на штатную должность при открытии вакансии. Согласно сему ходатайству архипастырю благоугодно было, за перемещением диакона села Тюрлема в другой приход, определить Филиппова на вакансию штатного псаломщика, при церкви села Тюрлемы». (Отчёт о деятельности Братства Св. Гурия за десятый братский год от 30-го октября 1876 года по 30-е октября 1877 года. /Продолжение/. - С.с. 332 - 333.)

(21) Об этом сообщается, в частности, в изданном в 1903 г. в Москве «Историческом описании первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ[ернском] гор[оде] Владимире». Вместе с тем, Е.А.Малов указывал не на 1887 г., а на 1878 г. «В Апреле 1878 г., - писал он, - Владимирский архиепископ Феогност прислал в село Болгары икону св[ятого] мученика Аврамия также с частицею мощей его». Однако, это, судя по всему, является простой опечаткой. В пользу данного утверждения свидетельствует, в частности, то, что Феогност (Г./Е./И.Лебедев) (1829 - 1903) был утверждён архиепископом Владимирским и Суздальским только 9 декабря 1878 г., а Палладий (П.И.Раев) стал архиепископом Казанским и Свияжским в 1882 г. (См.: Историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ. гор. Владимире// Издание монастыря. - Москва: Печатня А.И.Снегирёвой, 1900. - С. 26.; Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 13.; Церковный Вестник /часть официальная/. - 1878. - № 51 /30 декабря/. - С. /245/.)

(22) Вместе с тем, в том же исследовании Е.А.Малов привёл цитату, из которой следовало, что «переложение мощей в новую раку» произошло в 1806 г. Об этом сообщается, в частности, и в «Историческом описании первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ[ернском] гор[оде] Владимире». Однако ранее - в изданной в 1898 г. брошюре «Святый мученик Авраамий Болгарский» - у Е.А.Малова также фигурировал 1805 г. «В 1805 году св[ятые] мощи мученика Авраамия, - сообщалось в ней, - переложены из деревянной раки в новую серебряную раку, устроенную тщанием Преосвященного Ксенофонта на сумму доброхотнодателей. В этой новой серебряной раке св[ятые] мощи Авраамия мученика почивают у юго-западного столба храма, под деревянным, резным, вызолоченным балдахином, а прежняя деревянная рака поставлена в приделе Благовещения».

Весьма знаменательно при этом, что тогдашний епископ Владимирский и Суздальский Ксенофонт (Троепольский) (1760-е - 1834) ранее - с 1798 г. - являлся настоятелем Казанского Спасо-Преображенского монастыря, с 1799 г. - настоятелем Свияжского Богородице-Успенского монастыря и ректором КДА, а в 1800 г. - епископом Свияжским, викарием Казанской епархии. (См.: Историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ. гор. Владимире. - С. 26.; Малов Е.А. Святый мученик Авраамий Болгарский. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1898. - С. 13.; Он же. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 10.)

(23) Так в оригинале. - И.А.

(24) См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 13.

(25) См.: Там же.

(26) Так в оригинале. - И.А.

(27) См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 14.

(28) Об этом, в частности, сообщалось в отношении КДК № 8129 от 3 июля 1907 г., заслушанном на заседании Совета «Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете» 4 сентября 1907 г. (одновременно было заслушано отношение Императорской археологической комиссии № 869 от 27 июня 1907 г. «о том, что ею затребованы от Казанской консистории проект расширения болгарской церкви и фотографические снимки с неё»). (См.: Протокол заседания Совета 4 сент. 1907 г. 6 - 8 ч. в.// Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год. Отчёт Общества за 1907 год, составленный секретарём Общества К.В.Харламповичем и доложенный им общему собранию 18 марта 1908 г. Список изданий Общества, находящихся в его складе. Список членов Общества. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1908. - С.с. 22 - 23.)

(29) «Комиссия, - говорилось далее, - полагает, что Общество могло бы приобрести для себя ценные камни, о чём и заявило Строительному Комитету церкви». (Протокол Общего собрания 19 мая 1907 г. 8 - 9 ½ ч. в.// Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год... - С.с. 20 - 21.)

(30) Так в оригинале. - И.А.

(31) Малов Е.А. Святый мученик Авраамий Болгарский. - С. 15.

(32) Порядок празднования памяти Свв. Гурия, Варсонофия и Германа Казанских Чудотворцев и мучеников Казанских Авраамия болгарского, Иоанна, Петра и Стефана// Распоряжения Епархиального начальства/ Известия по Казанской Епархии. - 1899. - № 9 (1 мая). - С. 386.

(33) В качестве общего дня их памяти устанавливалось 24 марта - «день страдальческой кончины св[ятых] мучеников Стефана и Петра». «День этот, - указывалось в «Порядке празднования...», - почти всегда падает на дни великого поста, и только в чрезвычайно редких случаях на первые дни Пасхи, посему нарочитая праздничная служба в этот день может быть отправляема только постольку, поскольку это допускает богослужебный устав; во всяком случае, в этот день после дневного богослужения должен быть отправлен молебен св[ятым] мученикам». (См.: Там же. - С. 387.)

(34) В качестве дня его памяти устанавливалось 24 января - «день страдальческой кончины мученика Иоанна». «В этот день, - прописывалось в «Порядке празднования...», - по всем церквам г[орода] Казани отправляется праздничная служба, т[о] е[сть] литургия с молебном после оной мученику, а накануне - 23 января - всенощное бдение с величанием». (См.: Порядок празднования памяти Свв. Гурия, Варсонофия и Германа Казанских Чудотворцев и мучеников Казанских Авраамия болгарского, Иоанна, Петра и Стефана// Распоряжения Епархиального начальства/ Известия по Казанской Епархии. - 1899. - № 9 (1 мая). - С. 387.)

(35) Отпуст (от греч. «ἀπόλυσις») - краткое, завершающее богослужение молитвенное благословение священника, произносимое на солее, по выходе из царских врат, лицом к народу, после которого верующие «отпускаются» из храма. - И.А.

(36) Порядок празднования памяти Свв. Гурия, Варсонофия и Германа Казанских Чудотворцев и мучеников Казанских Авраамия болгарского, Иоанна, Петра и Стефана. - С. 387.

(37) Там же.

(38) См.: Жития Святых и Богоносных Святителей и Страстотерпцев земли Казанския, иже в добродетели поживше и страну Казанскую, в тьме неведения сущую, светом Христианския веры просветивше, венец мученичества и нетления восприяша, и их же память, подвиги и труды страны Казанския жителям всегда свято хранити и чтити должно есть. - Казань, 1900 (7408). - С.с. (55) - 63.

(39) Малов Е.А. Святый мученик Авраамий Болгарский. - С. 17.

(40) Е.А.Малов являлся членом Совета ОАИЭ при ИКУ. - И.А.

(41) Данный текст был «сообщён» известным библиографом и богословом, библиотекарем Санкт-Петербургской Духовной Академии А.С.Родосским (1838 - 1908), которому ОАИЭ при ИКУ принесло глубокую благодарность. - И.А.

(42) Протокол заседания Совета 4 сент. 1907 г. 6 - 8 ч. в.// Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год... - С. 25.

(43) О том, что Е.А.Малов выполнил данное ему поручение и «представил сведения о св[ятом] мученике Авраамии Болгарском», было заявлено на заседании Совета ОАИЭ при ИКУ 7 декабря 1907 г. В связи с этим было постановлено «напечатать их вместе с рукописным сказанием о чудесах от мощей св[ятого] Авраамия». (См.: Протокол заседания Совета 7 декабря 1907 г. 8 ½ - 10 ч. в.// Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год... - С. 41.)

(44) См.: Отчёт Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год// Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском Казанском Университете за 1907 год... - С. 51.

(45) См.: Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 16.

(46) Помимо этого, были получены книги: «Историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ[ернском] гор[оде] Владимире» (г. Москва, 1900 г.), составленное «на основании архивных документов, хранящихся в монастыре и частию в Московском Архиве Министерства Юстиции», и «700-летний юбилей Владимирского Успенского Княгинина женского монастыря (15 июля 1200 - 1900 г.г.)» (г. Владимир, 1900 г.). (См.: Там же.)

(47) См.: Кавелин Л. Св. Авраамий Болгарский мученик// Смесь/ Маяк. - 1844. - Т. XIII. - С.с. 103 - 106.

(48) См.: [Попов А.В.] 56. Акафист святому мученику Авраамию// Православные Русские Акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Церковно-литературное исследование Алексея Попова/ Отдельный оттиск из журнала «Православный Собеседник» за 1902 - 1903 г. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1903. - С.с. 285 - 289.

(49) Прозвище Феодора - Иерусалимлянин - даёт возможность предположить, что он являлся выходцем из Святой Земли или Византии. Память святого мученика Феодора Философа Болгарского (Камского) совершается в день его кончины - 21 апреля (по юлианскому календарю) - в Соборе Казанских святых. - И.А.

(50) См.: Кавелин Л. Св. Авраамий Болгарский мученик. - С. 106.; Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 5.

(51) См.: [Попов А.В.] 56. Акафист святому мученику Авраамию. - С. 289.

(52) Имелся в виду будущий архиепископ Тобольский и Сибирский Владимир (В.Ф.Алявдин) (1791 - 1845). (Малов Е.А. Святый мученик Аврамий Болгарский и сказание об его чудесах// Отдельный оттиск... - С. 26.)

(53) См., например: История храма святого мученика Авраамия Болгарского// История храма/ Православный Болгар [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.bolgar-hram.info/o+hrame

Иллюстрации:

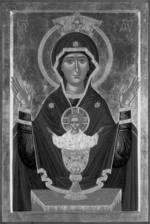

1. Святой мученик и чудотворец Авраамий (Аврамий) Болгарский (фреска на западной стороне юго-западного столба в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина женского монастыря) (г. Владимир, XVII в.) (См.: Храмы и святыни/ Свято-Успенский Княгинин женский монастырь [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.km1199.ru/hramyi-i-svyatyini/).

2. Обложка брошюры «Святый мученик Авраамий Болгарский» (Казань, 1898 г.) (См.: Малов Е.А. Святый мученик Авраамий Болгарский. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1898. - Обложка.).

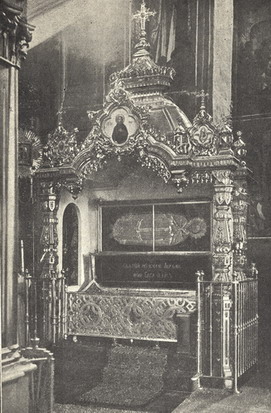

3. Рака с мощами святого мученика и чудотворца Авраамия (Аврамия) Болгарского в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина женского монастыря (г. Владимир) (См.: Нетленные мощи св. мученика Аврамия в Успенском храме// Историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря в губ. гор. Владимире/ Издание монастыря. - Москва: Печатня А.И.Снегирёвой, 1900. - С. /17/.).

.jpg)