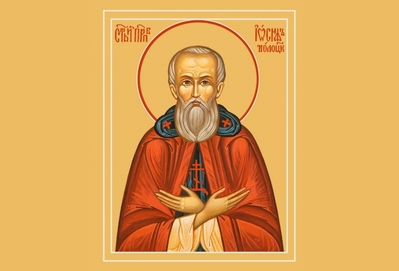

Сегодня мы обращаем свой мысленный взор к суровым и прекрасным землям Северной Руси, к тем временам, когда рождалась наша национальная святость. Мы говорим о подвиге преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чья жизнь подобна мощной крепостной стене, возведенной не из камня, а из веры, воли и разума на защиту Православия.

Представьте себе осенний лес Подмосковья XV века. Золото берёз, багрянец кленов, тёмная зелень елей. Воздух прозрачен и холоден. Именно здесь, в вотчине князей Бориса Волоцкого, в 1439 году родился отрок Иоанн Санин. Он происходил из дворянской семьи. Его прадед – Александр Санин был православным выходцем из Литвы. В Великом княжестве Московском Санины владели селом Язвище. Земля эта, пропитанная молитвой и потом, видавшая и татарские набеги, и княжеские усобицы, взрастила воина духа, чьё служение изменило ход русской истории.

Время его взросления и духовного становления – это эпоха заката Византийской империи. В 1453 году, когда отроку Иоанну было всего 14 лет, пал под натиском турок Константинополь – Второй Рим, центр православного мира. Тень от этого падения легла и на всю Русь. Возник вопрос: где теперь оплот истинной веры? И многим казалось, что именно Москва, освободившаяся от ордынского ига, призвана стать Третьим Римом, удерживающим мир от сползания в бездну. Эта эсхатологическая тревога и эта великая надежда сформировали богословский и государственный горизонт, в котором жил и мыслил преподобный Иосиф.

Он принял постриг в обители Пафнутия Боровского – строгого подвижника, ученика самого Сергия Радонежского. Здесь, в суровой школе послушания и молитвы, закалился его дух. Но ум его, пытливый и книжный, искал не только личного спасения, но и способа устроить жизнь всей Церкви, всего народа по евангельскому закону.

И он уходит в леса Волоколамские, на тихое озеро, чтобы основать свою обитель. Устав Иосифова монастыря был явлением небывалым. Это была не просто школа молитвы, но и школа труда, просвещения и социального служения. Представьте: за высокими стенами кипит жизнь. В храме – стройное, «общее» пение (преподобный ввёл его одним из первых), иконописцы под руководством Дионисия, великого мастера, создают фрески, поражающие своей одухотворенностью. В скриптории – монахи переписывают книги, создавая одну из богатейших библиотек Руси. А на монастырской кухне в голодные годы кормят сотни страждущих.

Иосифов монастырь стал крепостью милосердия: во время страшного голода он кормил до 700 человек в день, принимая сирых и убогих. «Не вотще и не на сплю, но на брань, на прещение врагом, на утверждение православных», – говорил преподобный.

И эта брань, это духовное сражение, стало центральным в его жизни. Он встал на пути страшной ереси «жидовствующих», отрицавшей самые основы Православия – Святую Троицу, Божество Христа, почитание икон и святых. Это была не просто ошибка в богословии. Это был вызов духовной идентичности народа, только что осознавшего себя как Святая Русь. Иосиф Волоцкий понял эту опасность как никто другой. Его труды, его пламенные послания, его бесстрашная полемика с самим великим князем, склонявшимся какое-то время к еретикам, – всё это было подвигом защиты Истины.

Он сформулировал принцип, который звучит и сегодня с огненной силой: «Аще ли есть святой и праведен царь, он Богу и Божиим делам причастен. Аще ли зло творит и небрежет о Божиих заповедях, таковой не есть Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель».

Эти слова – не призыв к бунту, а утверждение высшего суда – суда Совести и Истины, перед которым равны и князь, и смерд. В этом – краеугольный камень русской симфонии властей, где Церковь хранит нравственный закон, а государство служит ему.

Но, братья и сестры, не будем думать, что его образ суров и непреклонен, как гранит. Вслушайтесь в его молитвы, в его слова, дошедшие до нас сквозь толщу веков. Они полны ликования, света и неизреченной любви ко Христу. «Дай единожды, получи сторицею: тот, кто милует убогого, Богу взаймы даёт».

«Не всем даются одинаковые знамения, а каждому по мере старания и по мере изнеможения, ибо не равно все работают Господу и не одним путём идут, как несколько зажжённых свеч – одним огнём горят, а свет дают разный».

«Доныне спасаются бесчисленные множества людей благодаря Его милосердию и милости: одни – богоугодной и чистой жизнью, другие – покаянием и слезами, третьи – теплой, не сомневающейся верой, четвертые же после смерти получили милость благодаря молитвам, совершению Божественных Таинств и милостыни, подаваемой нищим».

Вот он, истинный Иосиф – не только грозный обличитель, но и ликующий свидетель Воскресения, видящий свет, наполняющий всю тварь. Чему же учит нас, этот святой старец с берегов Волоколамского озера?

Он говорит о том, что вера без дел мертва. Что нельзя спасать свою душу в одиночку, когда вокруг гибнут души братьев. Он учит нас, что милосердие и социальное служение – не «социальный проект», а продолжение Литургии за стенами храма.

Он напоминает, что Церковь призвана быть не только «терпимой», но и учительной, хранящей неповрежденное сокровище Истины в мире, где все истины считаются относительными.

Он вдохновляет нас на труд и просвещение. Его монастырь был интеллектуальным и культурным центром. Он показывает, что подлинная культура рождается не из самовыражения, а из служения Богу и людям.

И, наконец, он являет пример мужества. Мужества говорить правду власть имущим. Мужества стоять за Истину, даже если ты один. Мужества совести. С праздником вас, дорогие друзья.

Роман Викторович Овчаренко, кандидат богословия, магистр истории