.jpg)

Не говорите мне: «он умер», – он живёт,

Пусть жертвенник разбит, – огонь еще пылает.

Пусть роза сорвана, – она еще цветёт,

Путь арфа сломана, – аккорд еще рыдает!..

С.Я. Надсон

«По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь…» (Мф. 24:12).

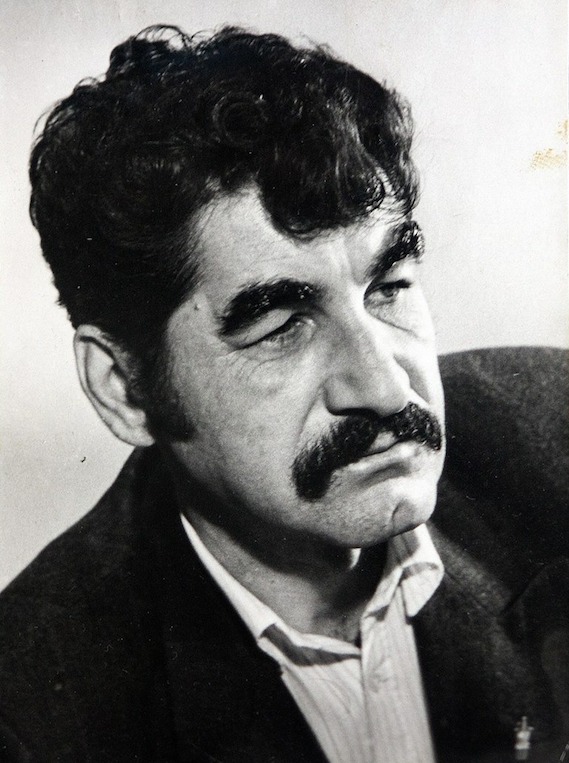

5 октября 2025 года, на 55-м году жизни отошел ко Господу иеромонах Серафим (Петровский) – ключарь храма святителя Николая при Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор богословия, основатель и многолетний руководитель Дальневосточного Центра при Московской духовной академии. 9 октября в Покровском академическом храме прошло его отпевание.

Иеромонах Серафим, в миру Евгений Юрьевич Петровский (наш автор, - ред.РНЛ), – очень талантливая, широко образованная и высокодуховная личность, был нашим большим другом и добрым пастырем. Его неожиданный, мгновенный уход мы пока ещё до конца не осознали.

Более двадцати лет он служил у престола Божия. Будучи талантливым и эрудированным человеком, отец Серафим почти до последних дней преподавал в Московской Духовной академии и Духовной семинарии, являлся представителем Дальневосточного центра при МДА – его любимого детища, единственного учреждения, где готовили церковных специалистов со знанием китайского языка.

Служил отец Серафим и в Отделе Внешних Церковных Связей Московского Патриархата, и в Синодальном отделе по делам молодёжи Русской Православной Церкви. Его яркие проповеди и поучения помнят прихожане храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии московского представительства Казахстанского Митрополичьего округа и Никольской домовой церкви Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России.

В своём некрологе митрополит Астанайский и Казахстанский Александр – глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, где состоял на службе отец Серафим, – сказал: «Глубокой печалью отозвалось известие о кончине пастыря в сердцах всех, кто его знал, уважал и любил». А не уважать и не любить отца Серафима было невозможно. Особенным уважением он пользовался среди молодёжи и профессорско-преподавательского состава.

Отец Серафим был для окружающих образцом кристальной чистоты помыслов и дел во имя Господа Бога, талантливейшим человеком, глубочайшим знатоком очень многих наук, профессионалом высшей марки, многогранной разносторонней личностью, образованным и тонким человеком, обладавшим громадными знаниями, огромным жизненным опытом и чистым без каких-либо примесей духовным содержанием.

И ещё отец Серафим был настоящим русским интеллигентом, истинным представителем русской культуры, русского духа, русских национальных интересов, о которых говорят «интеллигент с большой буквы». Можно сказать, что он – одна из значительных вех современной русской православной культуры, которой не коснулись пороки XXI века. И генетические корни его были оттуда же – из настоящей русской интеллигенции, не тронутой деструктивами развалов и падений.

Его дед по материнской линии был ветераном двух войн (Финской и Великой Отечественной), дошел до Берлина в звании майора, затем служил в Германии, Болгарии, Армении. По словам отца Серафима, его дед о войне никогда ничего не рассказывал и никогда не надевал свой парадный китель с множеством орденов и медалей. Символическое, между прочим, действие на фоне действий очень многих подобных ему, а больше - не подобных, которые из этой войны и Победы в ней сегодня сделали шумные рекламные компании, ура-патриотические шоу, парады и фейерверки, поражающие своей запредельной громкостью, яркостью и… хвастовством.

Бабушка отца Серафима окончила Ленинградский финансовый институт, успела поработать бухгалтером в воинской части в финском городе Сортавала, где и познакомилась с дедом, проходившим там воинскую службу во время Финской войны. Их родные и близкие вращались в центре культурной жизни страны, были знакомы и дружили с Шаляпиным, со многими театральными деятелями. В их роду были и писатели, и музыканты, и художники. Интеллигентами были и родные отца Серафима по отцовской линии – инженеры, учителя, технологи. Родовое гнездо отца Серафима находится в Старой Руссе – городе, который известен и любим многим русским людям ежегодными Международными Достоевскими чтениями, проходящими в доме-музее писателя в мае.

Посчастливилось мне быть очень близко знакомым и с родителями пастыря. Его отец, инженер-электрик Юрий Петрович Петровский, был главным инженером в Дзержинском управлении треста «Верхняя Волга электромонтаж», преподавал в Дзержинском техническом колледже. Сейчас он на пенсии. Мама, Екатерина Петровна Петровская, химик, всю жизнь проработала в «оборонке» – в секретном Дзержинском научно-исследовательском химико-технологическом институте.

Сестра Лилия окончила Нижегородский Государственный университет по специальности «русский язык и литература», но работает в компании сотовой связи. Муж сестры Игорь Алексеевич Сорокин – полковник милиции, спортсмен, призер многих международных соревнований по различным видам борьбы. Любимый племянник и крестник Кирилл учился на программиста в Нижегородском Государственном технологическом университете.

Долгие годы отец Серафим был самым авторитетным и признанным экспертом в известной в СССР, а затем и в нынешней России Национальной системе развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи «Интеграция» (в советское время называлась по другому), где он оценивал творчество юных, заседая в экспертных комиссиях и советах всероссийских молодёжных форумов. Отец Серафим был желанным проповедником той святости в сердцах и умах детей, которой ныне так стало не хватать в стране и в мире.

До так называемой «пандемии коронавируса» практически все всероссийские форумы НС «Интеграция» начинались с благословения отца Серафима. А заканчивались эти мероприятия, проходившие в Доме отдыха Администрации Президента Российской Федерации «Непецино» в Коломенском районе Московской области, молебном перед иконой святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, с частицей его мощей, преподнесённой нам в дар отцом Серафимом и хранящейся у нас.

Он сеял разумное, доброе, вечное, и его посевы давали благодатные всходы – появляются активные, прекрасные верящие в Бога и во всё святое на нашей Земле люди. «С уходом от нас отца Серафима ухоженная и облагороженная им нива в буквальном смысле слова осиротела, и все мы чувствуем это, будто оказавшись в каком-то духовном вакууме», с горечью сказал председатель НС «Интеграция» А.С. Обручников.

С Отцом Серафимом моя семья находилась в добрых дружеских отношениях почти двадцать лет. Познакомились мы на ниве просветительской работы с молодёжью в Национальной системе «Интеграция». Он был ровесником моего сына и, когда у нас заболел мой внук Серёжа, отец Серафим приложил массу усилий, чтобы помочь ему попасть в исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России, где ему сделали успешную операцию.

Бывали мы и в гостях у отца Серафима, его друзей и прекрасных помощников Станислава и Светланы Поляничевых. Отец Серафим несколько раз бывал и у меня в гостях, где мы, сидя в моей библиотеке, имели возможность с книгами в руках поговорить на глубокие религиозно-философские темы, коснуться и истории, и текущих событий. Мне импонировала свобода его научной мысли, его глубинные познания мира и человека, его открытость, прямота, строгая логичность в рассуждениях.

Вспоминаю нашу дискуссию о деструктивном криминал-капитализме и капиталистическом пути, по которому пошла современная Россия. Меня поразило тогда прекрасное знание необходимых источников отцом Серафимом. Я не говорю про Адама Смита, Давида Риккардо и другой «классике жанра». Но ссылки на книгу «Дух капитализма и протестантская этика» Максимилиана Вебера были настолько убедительны, как и конкретные примеры из живой практики (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и др.) вынудили меня уступить в главных пунктах разногласий.

Да и знание отцом Серафимом советского опыта государственного строительства, практики в экономической политике вызывали неподдельное чувство солидарности с этим удивительным ученым и проповедником. А тягаться с ним в так называемой «китайской тематике» было просто неуместно для меня. Более того, мне приоткрылась тогда и профессиональная увлеченность вопросами эзотерики, буддийской философией, конфуцианством, что для православного священника казалось несколько необычным явлением.

В своей интересной и необычной книге «В начале было Дао» (Изд-во Крутицкого подворья Дальневосточного центра Московской Духовной академии. Москва, 2007) отец Серафим попытался описать и проанализировать китайскую религию даосизма с точки зрения христианства. По его словам, открывающаяся в наше время возможность возобновления деятельности Православной миссии в Китае диктует необходимость глубокого и всестороннего изучения нравов, обычаев, культов и религий Китая, в том числе и даосизма. В книге он поставил перед собой задачу подробного разбора действительно существующих или возникающих в результате неверного истолкования текстов аналогий и параллелей с христианским вероучением.

Заговорив об этой книге, волей-неволей мы подошли к Лао Цзы, Конфуцию и конфуцианству, а от них – к русским эзотерикам – Рерихам, Гурджиеву, Блаватской, Успенскому, знания отца Серафима о которых меня просто поразили. Удалось нам поговорить и о теориях «затёртого» и отодвинутого далеко на обочину российской науки русского философа-космиста профессора А.Л. Чижевского, память о котором и научную величину мне в ту пору приходилось отстаивать перед одиозной публикой некоей «научной общественности». До чего же интересны и познавательны бывают подобные встречи с подобными людьми.

И всё же главным для нас был вопрос о нынешних наших делах и заботах. Ведь мы не какие-то древние греки-схоласты, а люди, живущие в нашем бурлящем мире его жуткими экзистенциальными бедами, трагедиями и кризисами. Но я хотел бы поведать не об этой дискуссии, а о том, что в оценке состояния наших дел в стране мы были единодушны. В этом сомнения быть не могло. Второй эпиграф из Евангелия от Матфея взят мною как раз из нашей с отцом Серафимом дискуссии о сущем. Да и единодушие наше, взаимопонимание, казалось, берет начало так далеко. Мы вообще-то и сошлись в этом бренном мире на почве общей жизненной линии, общих интересов.

И я, и будущий служитель Православной Церкви Женя Петровский начинали свой путь по жизни одинаково – с военных училищ. И он окончил ВУ, проучившись «на военного» ровно три положенных года. У меня военная служба после авиационного училища сложилась удачно. Но я учился и служил в самые счастливые и благодатные времена для нашей страны и вообще для советского народа. Великий русский философ конца XX века А.А.Зиновьев считал это время «вершиной российской истории».

На мой взгляд, лучших времён Россия никогда не видела и не знала, и мне грех было менять траекторию своего жизненного полёта. Эта траектория резко изменилась, лишь когда не стало страны, и вместе с ней разрушилось множество судеб и карьер, включая и мою. Но это уже на завершающем этапе военной службы. Иначе в «лихие 90-е» сложилась «военная» судьба Евгения Петровского. Почему же он не пошёл по военной дороге дальше?

Вот тут-то и вступили в действие те, заложенные в нём природные задатки к глубоким размышлениям, философскому анализу, те глубинные экзистенциальные особенности личности, которыми он был наделён от природы. Мы ведь с ним – люди совершенно разных поколений. Да что там поколений… Эпохи наши разными оказались, социальное устройство, а потому и судьба разная, разломы этой судьбы, крушения, трагедии, смена парадигм, идеологий и мировоззрений, всё разное.

И бывший в средней школе круглый отличник, уже почти ставший по окончании военного училища офицером, вдруг понял, что вместе со страной, в которой он родился, учился и вырос и которую у него бесцеремонно отняли, рухнули и его высокие идеи служения этой стране. Всё ведь объяснимо для любого думающего и страдающего душою человека.

Армия в этом вселенском разломе оказалась по другую сторону духовных баррикад, а генералитет склонился к изменившей прежнюю парадигму жизни правящей партийной номенклатуре, а не к народу. Вот тут-то многим из нас в те годы и предстояло решать, за кого ты в этой буче «боевой, кипучей»?

И отец Серафим решил: он – с Богом… и за русский народ! А далее была учёба в университете, духовной семинарии, духовной академии. И везде с отличными оценками и результатами, с красными дипломами. Вот таков жизненный путь человека с твёрдыми убеждениями и с открытой Богу и своему народу-богоносцу душой. Я его в шутку называл «красным иеромонахом». Не в смысле принадлежности к Красной Армии, а в смысле исповедования советской, «красной» идее, идее русского-советского народа, русской, а не интернационально-иудейской России. Всё объяснимо и всё предельно ясно.

Что же касается его взглядов на сегодняшние наши шатания, горе людей, слёзы матерей, несусветную бедность, воровство, грабёж и разбой среди бела дня, на то, как русские духовно и нравственно деградируют и как следствие - физически вырождаются, исповедуя сатанизм капиталистического устройства общества и образа жизни, то, конечно же, не мог отец Серафим вот так напрямую и резко, как я, выражать свои чувства и отношения ко всему этому публично и громко.

Он всё-таки пастырь, а не политический агитатор и пропагандист. И не грозный прокурор, подобный мне. Ни сан, ни воспитание, ни должностное положение не позволяли ему перейти к такой вот фразеологии. Но другой его язык, язык молитвенный и проповеднический позволил ему остаться честным и достойным священником, понимающим народное горе и выражающим народные чувства не в искаженно восторженном ура-патриотическом виде, а так, как это и требует адекватная реакция на происходящее. Конечно, такой когнитивный диссонанс, психологически не мог не сказаться на состоянии здоровья человека. Он сказывается у всех. Отец Серафим очень переживал за всё, что творится в нашей стране. А публично о сегодняшнем прекрасно выразила журналист Ирина Ахундова в одном из своих интервью, которое она брала у отца Серафима. Он тогда ей ответил так:

«И большие серьезные трудности, и мелкие неприятности - это все ступени, которые человек преодолевает не зря. Все эти испытания посылаются нам не просто так, а для того, чтобы мы как христиане закалялись, потому что христианин - это воин. Мы знаем слова, которые священник произносит над крещаемым, слова о том, что мы становимся воинами Христа. Мы в этом мире действительно ведем войну, но не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных, о чем говорит апостол. Для того чтобы вести эту брань, для того чтобы быть воином Христа, нужно много духовно тренироваться, так же как опытный воин много тренируется в действующей армии. Проходя различные жизненные трудности, мы становимся опытными воинами этой христианской армии, воюющей против дьявола и его приспешников».

И вот теперь отца Серафима, воина Христова, который всем своим сердцем и всею широкой душой своею воспринимал беды людские, выпавшие на русский народ, переживал их вместе с ним и страдал, испытывая духовные терзания и муки, с нами нет. Всё изменилось за этой чертой. Исчезли, сомкнулись, замолкли уста его праведные. Осталось только горькое до слёз: жаль, он не прочтёт этого, не выслушает, не задаст уточняющий вопрос. И не наградит похвальной Грамотой церкви лучших студентов и педагогов от имени… и за…

Нам теперь остаётся одна награда – память о нём!

Мы Вас помним, дорогой отец Серафим!

Владимир Иванович Сергеев, член экспертного Совета Национальной Системы «Интеграция», доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии юридических наук, Почётный адвокат России, полковник юстиции в/о

2.jpg)