120 лет назад, 13 февраля 1905 г., умер выдающийся художник-передвижник Константин Аполлонович Савицкий (род. в 1844 г.), имя которого сегодня незаслуженно редко вспоминается.

Он был великим творцом сюжетных полотен, «оставивших нам частицу русской истории» второй половины XIX века. По умению соединять множество персонажей и мастерству пространственной композиции (расстановке акцентов на полотне, привлекающих внимание зрителя) с ним мог равняться только великий В.И. Суриков.

Его картины «Встреча иконы», «Беглый», «В ожидании приговора суда», «Ремонтные работы на железной дороге», «Панихида в 9-й день на кладбище», «На войну», «У мирового суда» ещё при жизни сделали художника классиком жанра.

Он мастерски писал не только групповые (многофигурные) полотна, но и жанровые сцены, и проникновенные портреты: «Инок», «Семейная ссора»» («Не сошлись характером»), «Крючник», «Отец», «Девочка-нищенка», «Голова женщины в синем платке», «Крестьянка с корзинкой в лесу», «Мечты», «Портрет жены художника с сыном Георгием», «Спасатель», «С нечистым знается», «Дети в избе», «Белорусская девушка» и др.

Был он ещё и мастером пейзажной живописи: «Зимний лес», «Поле», «Море в Нормандии», «На окраине деревни», «Стадо коров в лесу», «Охотник», «Осень в лесу».

Особенно близка ему была крестьянская тема. Его картины показывали и светлые лица крестьян, и тяготы крестьянской жизни, вызывавшие сочувствие, но никогда не опускались до уровня «обличения царского режима». Рассказывать о его картинах нет смысла, лучше их увидеть, тем более что большинство полотен Савицкого, к счастью, хранится в России – в Третьяковской галерее (ГТГ), Русском музее, в Пензенской картинной галерее и в других собраниях.

Однажды он стал героем незабытого до сих пор события. Его близкий друг И.И. Шишкин написал ставшую потом знаменитой картину «Утро в сосновом лесу» и попросил Константина Аполлоновича, в порядке творческого содружества, изобразить на ней медведей, хотя сам умел хорошо рисовать животных. Картину за подписью Шишкина купил П.М. Третьяков, но пока картина не была перевезена в галерею, Шишкин дописал на ней фамилию Савицкого. Увидев это уже в галерее, Третьяков был возмущён «своеволием» художника и вторую фамилию убрал. После этого пошли сплетни о непорядочности Шишкина, не утихающие до сих пор. Эти неверно хотя бы потому, что треть гонорара за эту картину Шишкин отдал Савицкому.

Родился Константин Апполонович в 1844 г. в Таганроге в семье военного врача, учился в Императорской Академии художеств (АХ) в Петербурге и за время учёбы был удостоен 7-и медалей Академии. Затем три года как пенсионер Академии изучал искусство в музеях Европы. Вернувшись на родину, несколько лет прожил в Двинске (ныне Даугавпилс в Латвии), с 1883 года – в Петербурге, где одновременно преподавал в Училище (ныне Художественно-промышленная академия) им. барона Штиглица, с 1891 года – в Москве, где преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества. В числе учеников был и его сын Георгий – будущий известный художник-баталист, академик АХ СССР, лауреат Сталинской премии. В 1898 году переехал в Пензу, где прожил до конца своей недолгой 60-летней жизни и где был похоронен.

Константин Аполлонович лично разработал учебную программу, набрал штат великолепных преподавателей, передал в дар галерее коллекцию собственных картин и настолько высоко поднял уровень обучения, что лучших выпускников училища без экзаменов принимали в Императорскую Академию художеств. Его стараниями в Пензе дважды, в 1898 и 1901 гг., проходили выставки художников-передвижников.

Память о великом художнике и педагоге в Пензе высоко чтут. Его именем, кроме Художественного училища, названа картинная галерея (одна из крупнейших провинциальных галерей в России) и одна из улиц, памятник ему установлен возле «Губернаторского» дома, а мемориальная доска – на здании Художественного училища.

«Ремонтные работы на железной дороге», 1874, ГТГ

Один из лучших образцов многофигурной композиции, причём с разнонаправленными движениями. В советское время писали, что «художник отобразил эксплуатацию обездоленного реформой 1861 года крестьянства». Но в точности так же земляные работы выполнялись и в советские 1920-е –30-е гг., когда почти не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, однако «эксплуатацией» рабочих (тоже вчерашних крестьян, обездоленных коллективизацией) это почему-то не называли. На лицах рабочих нет ни измождённости, ни страдания, а есть напряжённость работой, поскольку труд, хоть и тяжёлый, но свободный, а не принудительный. Точнее бы сказать, что на полотне отображён динамизм хорошо организованной работы.

«Встреча иконы», 1878, ГТГ

Достоверная картина из жизни крестьян, их глубоких религиозных чувств и надежд на помощь Божией Матери. У каждого персонажа свой психологический оттенок – в фигуре и выражении лица. В центре с ребятишками стоит, видимо, сельский учитель из числа народников, не испытывающий особых религиозных чувств. Бегущие из деревни поклониться святыне (на заднем плане) придают полотну центростремительное движение. Большое число персонажей на правой половине уравновешивается повозками на левой половине – ещё один образец совершенства композиции.

«Панихида на кладбище на 9-й день», 1885, ГТГ

Щемящий душу сюжет безысходности. Могила небогатого кормильца семьи, в центре тёмным силуэтом на фоне священника его вдова, рядом дочь-гимназистка, двое маленьких детей и безутешные старики-родители. Слева от них – священник, диакон и певчий, справа – близкая знакомая (или родственница), за ней – кладбищенская нищенка, и всё. Лиц не видно, но всё сказано самими фигурами персонажей.

«На войну», 1888, Русский музей

Драматическая сцена из крестьянской жизни – расставание родных с новобранцами, для многих – кормильцами, для кого-то – навсегда. На полотне нет центрального объекта, из большой толпы выделено несколько групп, но все они связаны общими чувствами и общим движением к поезду. Написана картина под сильным впечатлением о начале Русско-турецкой войны 1877 – 78 гг., на которой погиб муж сестры художника, и он взял на себя заботы о вдове и двух малолетних детях.

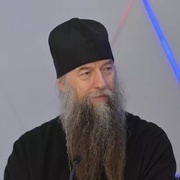

«Инок» (послушник, который ещё только готовится стать монахом), 1897, Пензенская картинная галерея

Тонкий психологический портрет. Молодой человек, судя по лицу – не смиренного, а своевольного характера, в глубоком раздумье: для него ли монашество, выдержит ли он его, не делает ли ошибку? Решение ещё не принято, и зритель тоже остаётся в раздумье – станет герой картины монахом или покинет монастырь?

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств

, 1897, Пензенская картинная галерея.jpg)

.jpg)

Патриарх Кирилл кв.jpg)