«Говорил я, что ты мадьяров плохо знаешь!»

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

Венгры у Гашека - люди крайне неприятные. С ними не хочется иметь дело (разве что поручику Лукашу, решившему завязать роман с госпожой Каконь - этнической немкой, «по какой-то нелепой случайности» вышедшей замуж за венгра). При всяком удобном случае чехи стремятся устроить с венграми драку, венгры отвечают им тем же. «Выбор стороны» в этих драках происходит по принципу «наших бьют», то есть демонстрирует высокий уровень национальной спайки. Так, например, происходит в Кираль-Хиде, после того, как сапер Водичка спускает с лестницы господина Каконя: «Посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков,- солдаты как раз проходили мимо». Описывая этот инцидент в газетах Кираль-Хиды, венгерские журналисты выходят на уровень широких обобщений, обвиняя чешских солдат в предательстве национальных интересов, шовинизме, мародерстве и множестве других пороков и преступлений. Гашек пишет: «всё было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то все застенографировал». При этом венгры конфликтуют не только с чехами - так, во время «пленения» Швейка в лагере для российских военнопленных, мадьярский охранник грубо ведет себя с военнопленными: «Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба Швейк хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «Baszom az elet (Грубое мадьярское ругательство). Встань в строй, ты, русская свинья!» Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей». С русинами венгерские военные ведут себя не лучше: «На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста. Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш». В книге венгры при случае мародерствуют, насилуют местных жителей и вообще ведут себя ровно так, как приписывают своим «антиподам» - чехам венгерские издания, описывавшие похождения поручика Лукаша. «За вокзалом гонведы-гусары поймали двух польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие гонведы-гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев». Вообще, сцены венгерских бесчинств в книге Гашека настолько негативно окрашены, что возникает впечатление - на самом деле война идет между венграми и всеми остальными народами империи.

При этом в своей массе мадьяры выступают сторонниками войны, и унижают чехов и таким образом, как поступил венгерский солдат с подпоручиком Дубом: «Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему: «Habtacht!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в Гуменне в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним: солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков». Впрочем, в отличие от тех же германцев, которые даже в юмористическом повествовании Гашека умудрились соорудить колонну с надписью «героям Лупковского перевала», единственный венгерский солдат, погибший на страницах книги - это Ласло Гаргань, гонвед, при грабеже гимназической коллекции выпивший весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные пресмыкающиеся. Стоит отметить, что Гашек подчеркивает, что потом венгерские солдаты поняли-таки, что в плен сдаваться лучше, чем погибать на фронте. Весьма примечательным в этом смысле выглядит единственный располагающий к себе образ венгра в книге - несчастного сектанта-пацифиста, которого Швейк защищает в тюрьме от неистового сапера Водички.

...Очевидно, что венгры вызывали у Гашека вполне понятную неприязнь, и их описание в книге является довольно злой карикатурой. Однако сквозь нее проглядывают некоторые типические черты межнациональных отношений. Как вторая привилегированная нация империи (если первыми условно считать немцев, хотя понятие австрийцев - которого у Гашека практически нет - значительно шире и подразумевает, все-таки наднациональную общность) мадьяры так и не стали имперским народом, оставшись «средним», но крайне амбициозным элементом двуединой монархии. А в данном случае, как справедливо отмечал российский историк Владимир Махнач: «распад любой империи вызывал стон множества народов прежде всего потому, что освободившиеся от опеки «большого» народа «средние» тут же ухудшали положение «малых». И дело вовсе не в том, что какие-нибудь венгры - злодеи (целиком злодейский народ - явление крайне редкое), а в том, что они просто не имеют имперского навыка управления другими народами». Как мог бы заметить по этому поводу Швейк: «Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр». Если с немцами - при всей их антипатичности Гашеку - в романе возникает какой-то диалог, то чешско-венгерское общение практически исчерпывается следующей сценой: «Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски: «Что вам угодно?» «Hem tudom /Не понимаю (венгерск.)/, - презрительно ответил Водичка. - Научись, девка, говорить по-чешски». (Любопытно, что подобное отношение - с другой стороны - хорошо показано в романе классика венгерской литературы Кальмана Миксата «История Ности-младшего и Марии Тот» (1908 год), где весьма неприглядно выставлены венгро-словацкие фобии. Когда в венгерский комитат Бонто был назначен новый губернатор барон Коперецкий, местная общественность возмущена: «С незапамятных времен к ним не назначали чужаков. Даже в период провизириума всегда находили дома какого-нибудь шельму. Надо же было именно сейчас так опозорить комитат! И кого - словацкого барона! Будто коня Калигулы прислали!» Кстати любопытно, что словаки в романе Гашека практически не упоминаются - никакого особого места в «противоречиях» императорского и королевского общества они не играют.

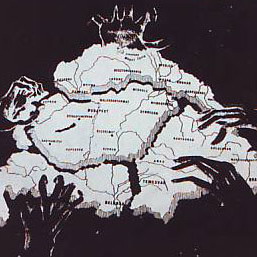

...Анализируя венгерскую культуру того времени, а точнее, ее национальное самосознание, сложно дать однозначную оценку. С одной стороны, очевидно, что политическая элита Венгрии в своей основе выступала против изменений в национальной структуре монархии (будь то проект «Австро-Венгро-Славии» или какой-либо из других многочисленных проектов федерации, ослаблявших венгерское влияние, и, как следствие усиливавший имперскую централизацию). При этом венгерская «квази-империя» сама по себе - с включенными в ее состав словаками, румынами, немцами, словенцами и другими национальными меньшинствами - была практически нежизнеспособна. Поэтому и венгерская литература во многом противоречива - здесь гораздо меньше имперского, как у австрийских писателей, но и национализм ее, пожалуй, не столь лобовой и жесткий, как, к примеру, у румынских или тех же чешских радикалов-националистов. Венгерские интеллектуалы пытаются осознать свое место в меняющемся мире, через восприятие «своего» - обращение к национальным корням, или хотят влиться в «общее», понимая под этим общеевропейские, в данном случае западные либеральные ценности. Сложное положение - вроде бы «заключенных» империи и, одновременно, ее «стражников», сторонников независимости «в духе свободных народов» и при этом сохранения власти над невенгерскими провинциями королевства, все это очень усложняло венгерское национальное самосознание и находило выражение в культурном пространстве.

...И здесь будет уместным упомянуть о культурных границах, разделявших (это отчетливо видно в литературе) основные города империи. Чешская национальная (не обязательно чешскоязычная культура) была составной частью наднациональной австрийской, а через нее европейской культуры. В «культурном пространстве» Европы Вена и Прага отличаются не столько цивилизационной разностью - легко себе представить Стефана Цвейга жителем Праги, а Густава Майринка - проживающим в Вене. Прага и Вена как два культурных центра старой Австрии отличаются стилем - при мысли о Праге в голову приходят таинственные узкие улочки Старого города (наполненные призраками романов Густава Майринка), обитель кафкианских метаморфоз, и, одновременно, брутальный городок юмористических рассказов Гашека и Чапека. Вена солнечней и «возвышенней» - это, прежде всего музыкальная и театральная столица Европы, делящая лавры первенства с Парижем. Это город уютных кофеен, которые словно воплощают дух старой доброй Австрии. Будапешт, формально второй город империи, находился вне этого синтеза, являясь самостоятельным центром, однако, скорее, центром провинции, чем государства, а тем более культуры (до революции в России, на наш взгляд, схожую роль играл Киев). Провинциальность явно тяготила венгерскую и, в частности, будапештскую культурную элиту. Если остальные писатели (например, словенец Иван Цанкар, писавший, что «я всей душой погрузился в венскую жизнь! Здесь и воздух другой, все шире и свободнее») могли «войти» в имперскую австрийскую культуру как ее составные элементы - с той или иной долей ассимиляции или взаимообогащения, то венгры стремились к созданию «альтернативной модели» на собственных берегах Дуная. Здесь интересно привести определение венгерского литературоведа Дюлы Секфю, в 30-х годах пытавшегося рассматривать литературу с точки зрения «глубинного и разжиженного мадьярства». Можно предположить, что автору было естественнее считать своих оппонентов хоть «разжиженными», но именно мадьярами, чем какими-нибудь «агентами западного или восточного влияния» (в современной ему Германии такими «мелочами» не стеснялись).

Соответственно, следует отметить, что чешская культура существовала в контексте австрийской (хотя порой тяготилась этим происхождением), венгерская же - особенно после установления дуалистичной монархии, искала собственные национальные пути, порой смешивая культурные задачи и политические устремления. Соответственно, в ней преобладали два направления - «национально-консервативное», в основном посвящающее себя «переложениям» фольклорных мотивов, и «модернистское», ставившее себе за образец общеевропейские культурные реалии. В данном случае сложно говорить о школе как таковой - из-за того, что литература в какой-то степени была проявлением самоопределения культурного сознания национальной интеллигенции, она только осваивала культурный инструментарий, ориентируясь на зарубежные (в основном французские и германские) аналоги. В этом контексте может быть интересной история журнала «Нюгат» («Запад»), среди сотрудников были такие известные писатели как Эндре Ади, Михай Бабич, Дьёрдь Лукач, Аттила Йожеф. До войны издание проводило вполне либеральную линию, в области искусства склоняясь, скорее к модернизму. До войны журнал был не слишком вовлечен в «национальный дискурс», хотя в качестве примера стоит привести историю, случившуюся в 1913 году с Октавианом Гогой, румынским писателем из Трансильвании, обвиненным властями в разжигании национальной розни. Журнал «Нюгат» (возможно, из «фрондерских» настроений) поддержал писателя, который спустя год решил «свести счеты» с венгерскими благодетелями. Обругав всю венгерскую литературу в одной из трансильванских газет, румынский писатель особо ополчился на «Нюгат» и лично Эндре Ади, обозвав их, кроме всего прочего «прислужниками евреев» и подчеркнув, что «венгерской национальной литературе пришел конец, ее вытеснил еврейский дух Пешта». Ади ответил уже после начала войны, довольно туманно, в либеральном духе: «Тем, что я мадьяр не горжусь, но я горд, что мои неоспоримо венгерские национальные чувства выручают меня и в нынешнем, способном свести с ума положении. Под несбрасываемым их бременем и проклятием сообщаю я Гоге в Бухарест, что все-таки я в лучшем положении. Нация, которая я в тягостной, шекспировской ситуации позволяет кому-то из лучших ее представителей в человеке видеть человека и с отягченным, переполненным национальными чувствами сердцем в самые суровые дни не теряет веры в благороднейший интернационализм, - такая нация не с несбыточными утопиями носится. Мадьярским поэтом быть - в этом нет поистине ничего хорошего; но господин Гога может мне поверить, что совестью своей я бы с ним не поменялся». Стоит добавить, что данная полемика привлекла многих писателей, поддержавших редакцию «Нюгата». И в этом смысле весьма характерным стал отзыв писателя Эмиля Исака, писавшего о необходимости румыно-венгерского сплочения перед лицом «таких грозных сил как Россия и панславизм». К сожалению, дружба против кого-то всегда представлялась хорошей возможностью для национального диалога (позже к этой идее вернутся во время совместного похода румынских и венгерских войск на Советский Союз во время Второй мировой войны).

В целом же, в 1914-1915 годах «Нюгат» вполне следовал в русле военной пропаганды. Так, писатель Геза Лацко разоблачал пороки враждебного венграм французского менталитета. Писатель Жигмонд Мориц подчеркивал, что при виде неслыханного насилия его охватил опьяняющий восторг, «в чем-то сходный с философией жизни». Ене Йоржи Тершански в письмах с фронта бравировал «антигуманизмом», рассказывая, как им удалось уничтожить двух вражеских солдат, пытавшихся вынести своего раненного товарища («Нюгат», 1915 год). Впоследствии Тершански стал автором нескольких не очень известных романов о «духовном кризисе» солдат на войне - возможно, используя собственный опыт. Отметим, что в 20-х годах душевные терзания молодых людей, снабженные описаниями «ужасов» стали популярным и даже конъюнктурным видом литературы. Как отмечал Эрнест Юнгер в своей статье «Война как внутреннее переживание» (1925 год): «Сразу после войны читающую публику захлестнул поток исповедей. Авторы претендовали на то, что постигли войну во всей глубочайшей сути и думали, что смогут навсегда с ней покончить. Но такая быстрота реакции на события не могла не вызвать подозрений у людей с обостренным критическим чутьем. В пользу отмены войны - словосочетание, надо сказать, в высшей степени наивное - выдвигался тот аргумент, что, мол, война - это безнравственное действие. Можно было бы ожидать, что само это притязание, сама попытка повлиять на нравственный облик культуры будет оправдана, исходя из нравственной установки индивидуума. Но читатель не находил в этих книгах ничего, кроме описаний голода и жажды, пустых глазниц и вылезших наружу внутренностей. Короче говоря, ничего, кроме мрачной изнанки войны, о которой люди, в общем-то, догадывались и так».

...К 1916 году «Нюгат» постепенно стал переходить на пацифистские позиции (такой «интеллектуальный дрейф» был свойственен, пожалуй, всем либеральным «общественным кругам» во всех воюющих странах, но особенно проявился в России и Австро-Венгрии, где война стала катализатором мощных национальных и классовых движений). Еще раз подчеркнем - такой подход (учитывая, конечно, усталость и культурный шок от страшной «дегуманизации» военных действий) был во многом возможен из-за дистанции «передовой интеллигенции» от государства. Коллектив журнала приветствовал «революцию астр» сентября 1918 года, его авторы были захвачены новыми открывающимися перспективами. Но трагическое стихотворение Эндре Ади, которое он написал за год перед смертью, в 1918 году, говорило о том, что многое уже не исправить и не вернуть - то, что оказалось перечеркнуто «памятной ночью» объявления и начала Первой мировой войны. «Но я все жив, не умираю, И бога смерти призываю, Не в силах ужас превозмочь, что и меня переворотил, и все былое затопил: странная, странная была летняя ночь». Спустя некоторое время Венгрия была фактически разделена, от ее довоенной территории осталась примерно половина. И уже венгерский политик, бывший член Венгерского национального совета, Оскар Яси печально писал в эмиграции: «Я считал первейшим долгом показать миру, что осуществление империалистических предложений о разделе Венгрии не привело бы к разрешению проблемы межнациональных отношений и лишь заменило бы прежний сепаратизм новым».