80 лет назад, 2 сентября 1945 г., актом о капитуляции Японии закончилась Вторая мировая война. Последней и решающей её кампанией стала молниеносная Советско-японская война. Были разгромлены войска Японии и её союзников (Манчжоу-Го и Мэнзян) общей численностью 1,3 млн. человек. Потери противника составили 84 тыс. убитыми, 640 тыс. пленными (после капитуляции), наши потери – 12 тыс. убитыми. В результате войны Россия освободила Северо-Восточный Китай (Манчжурию), Северную Корею, вернула себе Южный Сахалин и Курильские острова. Так была завершена очередная глава в истории полуторавекового противостояния двух держав.

О существовании Японии русские узнали в 1701 году. У берегов Камчатки, недавно присоединённой к России Владимиром Атласовым, потерпело крушение японское судно. Один из потерпевших по имени Дэмбай был доставлен в Петербург на аудиенцию к Петру I, и тот в 1707 году приказал открыть школу японского языка, в которой Дэмбая назначил учителем. Как долго просуществовала школа, неизвестно.

Следующая документально зафиксированная встреча произошла в 1783 году у алеутского острова Амчитка, и тоже в результате кораблекрушения. Сообща с потерпевшими японцами местные русские промышленники построили новое судно взамен изношенного своего, добрались до Охотска, но местные русские власти японцев домой не отпустили, а отправили к Екатерине II. Та, воспользовавшись случаем, в 1792 году вместе с японцами отправила в Японию экспедицию во главе с поручиком А.Э. Лаксманом для установления контактов между двумя странами. Контактов, однако, не получилось – Япония была закрыта для иностранцев, и единственно, чего сумел добиться Лаксман, это права русских торговых кораблей посещать порт Нагасаки (такое право имели ещё только голландцы).

В 1804 г. в Нагасаки с дипломатической миссией прибыл Н.П. Резанов (он вместе со своим тестем Г.И. Шелеховым был основателем Русской Америки). Японцы, вручив ему подарки, полгода продержали взаперти, правда, с необыкновенным комфортом, а потом передали ответ императора о том, что посольство тот не примет и торговать с Россией не хочет. Резанов был в гневе от такого унизительного приёма, вернул подарки, а вернувшись домой сгоряча приказал разорить японские фактории на Сахалине и Курилах (эти острова тогда считались ничейными). Так японцы разрушили возможность установления нормальных межгосударственных отношений, а горячий Резанов дело ещё более усугубил.

В 1811 году – новый инцидент. Во время кругосветного плавания на шлюпе «Диана» под командованием В.М. Головнина проводились гидрографические исследования Южно-Курильских островов (их Россия считала своими). Возле острова Итуруп японцы пригласили командира посетить остров Кунашир (который они считали своим), но там с присущим им коварством Головнина и сопровождавших его 2 офицеров и 4 матросов арестовали, отправили на остров Хоккайдо и посадили в тюрьму. Два года В.М. Головнин с товарищами находился в заточении и был освобождён благодаря огромным усилиям оставшегося на свободе его помощника, будущего крупного военного и государственного деятеля П.И. Рикорда.

Лишь в 1855 году адмиралу Е.В. Путятину удалось установить дипломатические отношения на уровне консульств и заключить первый Русско-японский договор, по которому Россия получало право торговать в трёх японских портах. Курильские острова, севернее Итурупа, передавались России, Сахалин оставался «неразделённым», однако «неразделённость» была формальной. Фактически Сахалин интенсивно заселялся русскими, японская же «колонизация» была «вахтовой» и сводилась только к сезонному рыболовству у южной оконечности острова. В то время японцы не освоили даже остров Хоккайдо.

Причина признания «неразделенности» Сахалина была в том, что шла тяжёлая Крымская война с коалицией европейских держав, которые пытались добраться и до Камчатки (в 1854 был разгромлен англо-французский десант в Петропавловске-Камчатском), и Россия была заинтересована в мирных отношениях с восточной соседкой. Японцы, зная о трудном положении России, пытались «продавить» вопрос о Сахалине в свою пользу, но твёрдый Путятин устоял.

Встревоженные интенсивной колонизацией Сахалина японцы в 1862 году отправили в Петербург миссию с предложением разделить Сахалин по 50-й параллели. Россия отвергла эти предложения, но, к сожалению, во время переговоров в 1875 году не проявила такой же настойчивости в отношении Курильских островов – по договору «об обмене территориями» острова в обмен на Сахалин были переданы Японии, которая отныне получила возможность запереть русский торговый и рыболовный флот и Охотскую военную флотилию в Охотском море.

Дальновидные государственные деятели сразу увидели негативные последствия договора 1875 года и расценили его как ущербный для России. Курильские острова мы начали заселять ещё в 1768 году, о чём японцы узнали только 18 лет спустя, когда направили на «неизвестные» земли разведывательную экспедицию. Нельзя исключить, что на результат переговоров 1875 года оказало свое влияние японское лобби в правительственных кругах, – подписан договор был в «Эпоху великих либеральных реформ», характеризующуюся неслыханной коррупцией, в которой были замешаны даже члены Императорского дома (в эту же эпоху была за бесценок продана Аляска).

Тем не менее, после 1875 года надолго установились добрососедские русско-японские отношения. В 1891 году в Японии даже побывал с дружеским визитом наследник престола цесаревич Николай Александрович и встретил самый тёплый приём, правда, омрачённый нападением на него вооруженного фанатика-расиста.

Отношения начали осложняться в конце 1890-х годов. Ещё в 1850-е гг. Япония стала выходить из самоизоляции, устанавливать отношения с США и европейскими странами, закупать передовую технику и технологии. Набрав промышленную и военно-техническую мощь, она стала строить захватнические планы в отношении близлежащих стран и, в первую очередь, Китая. Здесь ее интересы столкнулись с интересами России.

Во второй половине XIX века на ослабленный Китай, как стая волков, набросились капиталисты Англии, Франции, Голландии, Германии, США и др. стран, захватывая его экономические ресурсы и безжалостно эксплуатируя население. Отставшие от них капиталисты России решили наверстать упущенное и подчинить своему влиянию менее населённую, но более близкую Манчжурию, а заодно и Корею. Следует подчеркнуть, что это были не русские предприниматели (им хватало дел в самой России), а, прежде всего, финансисты с «транснациональными» интересами. Дорогими подарками и крупными взятками (например, включением в состав правления своих банков и компаний) они купили многих влиятельных чиновников правительства, в том числе и некоторых высокопоставленных военных. «Их человеком» был и глава правительства С.Ю. Витте. (Стоит, однако, заметить, что в планах стоял никак не захват территории, а экономическая экспансия, вызванная, во-первых, борьбой за рынки, во-вторых, стремление пресечь проникновение Англии к дальневосточным границам России и, в-третьих, желание иметь союзника в лице Китая в противостоянии с Японией.)

В 1896 г. Витте, ещё будучи министром финансов, распорядился создать Русско-Китайский банк. Под давлением тех же финансовых кругов правительством была построена КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) напрямую, через Манчжурию, связавшая Транссибирскую магистраль с Владивостоком, в ущерб экономическому освоению собственных территорий – Забайкалья, Приамурья и Приморья (Манчжурия сулила больше прибылей!). Под их давлением Россия взяла у Китая в аренду Квантунский полуостров с Порт-Артуром, вытеснив оттуда Японию, и провела к нему от Харбина Южно-Манчжурскую железную дорогу (ЮМЖД). Вся эта активность вела к неизбежному столкновению с Японией, что и вызвало войну 1904–1905 годов, начавшуюся с коварного нападения японцев на русскую эскадру, несмотря на продолжавшиеся дипломатические переговоры.

Ни русскому народу, ни Государству Российскому война была не нужна, однако она оказалась очень кстати внутренним и внешним врагам России, давно лелеявшим план свержения монархии. Военные кредиты японцам и, одновременно, огромные деньги «русским» революционерам поступали из одних и тех же международных источников, например, от Я. Шифа (американский банк «Кун, Леб и Ко», входивший в клан Ротшильдов). Не приходится удивляться, что во время войны «русские» либеральные газеты открыто желали поражения Русской Армии (почти то же повторилось в наше время, в период боевых действий в Чечне). Не приходится также удивляться, что вслед за началом войны разразилась и Первая «русская» революция.

120 лет назад, 5 сентября 1905 г., в Портсмуте (США) представителями России С.Ю. Витте и Р.Р. Розеном был подписан Мирный договор, который подвёл черту под русско-японской войной. В советской, да и в современной историографии этот договор считается признанием безоговорочного поражения России.

В самом деле, по договору Россия обязалась отдать Японии южную половину Сахалина, уступала ей право на аренду Квантунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним (ныне г. Далянь в КНР), задаром отдавала часть ЮМЖД (ту, что находилась на оккупированной японцами территории). Кроме того, Япония обогатилась большими военными трофеями – кораблями, взятыми в плен или затопленными у берегов Чемульпо, Порт-Артура и Сахалина.

Однако на фоне первоначальных требований японцев – отдать весь Сахалин, выплатить контрибуцию в 1,2 млрд. иен, отдать всю ЮМЖД и отдать все корабли, интернированные в третьих странах, – окончательная редакция договора выглядела как большой успех российской делегации. За этот успех Витте был возведён Императором Николаем II в графское достоинство. (Правда, вскоре же злые языки прилепили Сергею Юльевичу кличку «граф полусахалинский».)

И всё-таки, насколько же серьёзное поражение потерпела Россия? Ну да, была Цусимская трагедия, страна потеряла значительную часть своего флота, в том числе почти весь Тихоокеанский. Это все знают ещё со школьной скамьи. А сколько же в общем итоге? В общем итоге Россия потеряла 270 тыс. солдат, из них 50 тыс. убитыми, Япония – 270 тыс. солдат, из них 86 тыс. убитыми. Сопоставление этих цифр никак не убеждает в победе японцев. Да ведь и никакого акта о капитуляции Русской Армии не было.

Может быть, наша армия безостановочно отступала и сдавала одну русскую территорию за другой? Тоже нет. Боевые действия вообще проходили за пределами России, а сухопутные войска действовали с большим успехом. Более того, Русская Армия сохранила высокий боевой дух, несмотря на плохое командование генерала А.Н. Куропаткина, который отдавал приказы о приостановке боевых действий, когда инициатива была за русскими войсками, или к отступлению, когда исход боя был не ясен. Русская Армия могла и была готова продолжать войну, даже несмотря на откровенное предательство коменданта Порт-Артура генерала А.М. Стесселя, сдавшего порт Дальний с артиллерией, вооружением и боеприпасами и сдавшего осаждённый Порт-Артур при полной возможности и желании его защитников продолжать оборону.

В японской же армии началась деморализация. Упадок духа не только в войсках, но и в самой Японии отмечали многие иностранные наблюдатели. Он сквозил и в неотправленных письмах с фронта, взятых у пленных и убитых японских солдат. Для продолжения войны у японского государства (несмотря на поддержку крупнейших стран Запада, исключая только Германию) практически не оставалось военных и экономических ресурсов, в то время как «поражение» в войне мало поколебало даже курс русского рубля.

Ещё в июле 1904 г. Япония обратилась у Англии, в январе 1905 г. (после падения Порт-Артура) – к Германии, а в апреле 1905 г. – к Франции с просьбой о посредничестве в мирных переговорах с Россией, но с условием, чтобы инициатором переговоров выступала Россия. Русское правительство, несмотря на внутреннюю смуту, отказалось. Наконец, уже без всякого предварительного условия, японцы обратились к своему покровителю президенту США Т. Рузвельту, оказывавшему Японии огромную помощь и пообещавшему вместе с Англией поддерживать ее позицию на переговорах. После поражения русского флота в Цусимском проливе (май 1905 г.) Император Николай II предложение Рузвельта принял: «Внутреннее благосостояние важнее победы».

После войны мирные отношения между государствами восстановились. Были заключены конвенции о разделе сфер влияния (России в северной, а Японии в южной Манчжурии), в годы Первой мировой войны отношения стали вообще союзническими – по конвенции 1916 года Япония поставляла оружие и боеприпасы, а японские добровольцы даже воевали в рядах Русской Армии. Конвенции о дружественных отношениях, однако, никак не отражали реального отношения Японии к России.

После Октябрьского переворота японцы четыре с лишним года оккупировали Дальний Восток, хозяйничали в Приамурье, Приморье, на Северном Сахалине и отличились крайней жестокостью в отношении не только красноармейцев и партизан, но и мирного населения («…В паровозных топках сжигали нас японцы, род заливали свинцом и оловом…»). Свои войска они вывели лишь в 1922-м, а с Северного Сахалина – в 1925 году, после чего установился непродолжительный период взаимовыгодного мирного сосуществования: было заключено 11 концессионных соглашений (рыбных, лесных, угольных и нефтяных) – СССР нуждался в валюте, а Япония – в сырье.

Новый поворот во взаимоотношениях произошёл в 1932 году, когда Япония захватила всю Манчжурию. Оккупация ставила две цели – захват природных ресурсов Манчжурии, и создание мощного плацдарма для будущей агрессии против СССР. Северная граница Манчжурии проходила по Амуру, а за ним вплотную – Транссибирская магистраль. Оперативный план №8 дислоцированной в Манчжурии японской Квантунской армии, разработанный в 1932 г., ставил задачей перехватить Транссиб восточнее Байкала и отрезать Дальний Восток с целью облегчить его последующий захват.

Чтобы придать оккупации пристойный вид, японцы создали из Манчжурии государство Манчжоу-го, а себя изобразили союзником, но фактически этим квазигосударством управляли сами. Вскоре Япония развернула пропагандистскую кампанию по поводу так называемых спорных территорий (нестареющий японский приём!) по всей советско-манчжурской границе, а уже с 1934 года – непрекращающиеся военные провокации: вторжения на советскую территорию, обстрелы пограничных постов, потопление речных судов и т.д.

Только за первое полугодие 1935 года произошло 24 случая вторжения японских самолётов в воздушное пространство СССР, 44 случая нарушения речной границы, 33 случая обстрела погранзастав. Это – не считая постоянного рыбного браконьерства под прикрытием военных кораблей в советских территориальных водах. Однажды неводом был даже полностью перекрыт вход в Авачинскую бухту Петропавловска-Камчатского. Претензии японцев были вздорными, поскольку линия границы была чётко определена ещё русско-китайским Ханьчунским протоколом 1886 г. и ни разу не ставилась под сомнение китайской стороной.

В июле 1938 г. провокации вылились в крупномасштабное нападение японцев на советские погранвойска у озера Хасан (крайний юг Приморского края). Боевые действия, в которых участвовало около 20 тыс. японских и около 15 тыс. советских бойцов, завершились 11 августа изгнанием японцев с занятых территорий и подписанием перемирия.

Это событие являлось, однако, лишь частью плана мировых заговорщиков (условно назовём их англосаксами): поддержать и вскормить потенциальных агрессоров против СССР – Германию на западе, Японию на востоке, т.е. достичь своих политических, военных и экономических целей чужими руками.

Вот параллельные события того времени. 1938 год – Мюнхенское соглашение, Англия и Франция дали Гитлеру карт-бланш на захват Чехословакии, подталкивая его к агрессии в восточном направлении. 1939 год – 4-месячные бесплодные англо-франко-советские переговоры в Москве о заключении антигитлеровского договора о взаимопомощи, на которых западные «партнёры» имели только одну задачу – тянуть время до желанного нападения Гитлера на СССР. 1939 год – в июле заключено англо-японское соглашение, по которому Великобритания признала японские захваты в Китае, тем самым поддержав японскую агрессию против Монгольской народной республики (МНР). В июне того же года США продлили торговый договор с Японией, предоставив той возможность закупить стратегические материалы для военной промышленности и грузовики для Квантунской армии.

В 1938 г. Япония вновь «от имени» Манчжоу-Го предъявила территориальные претензии – но теперь к Монголии, с которой Советский Союз в 1936 г. предусмотрительно подписал протокол о взаимопомощи и разместил там части 57-го особого стрелкового корпуса. На сей раз, масштаб событий оказался значительно бóльшим, чем на Хасане. Япония от имени Манчжоу-го потребовала от Монголии признать своей границей реку Халхин-Гол, т.е. передвинуть границу на 25 км на запад от официально признанной. Фактической причиной этого требования стало строительство японцами почти вплотную к монгольской границе железной дороги, направленной на север, с выходом к советской границе.

Переговоры правительств МНР и Манчжоу-го по демаркации границы зашли в тупик, и уже в январе 1939 года, японцы устроили первую провокацию: обстреляли наряд монгольских пограничников, а в феврале и марте почти 30 раз нападали на погранзаставы.

11 мая отдельные провокации превратились в боевые действия: 300 японских кавалеристов вторглись вглубь Монголии, но с подходом монгольских подкреплений были оттеснены на исходные позиции. Наконец, 14 мая большой конный отряд при поддержке 5-ти бомбардировщиков атаковал монгольскую погранзаставу, захватил высоту Дунгур-Обо, а на следующий день отряд был подкреплён двумя ротами пехоты и танком. Это уже была война. 17 мая в неё вступил советский корпус.

Упорные бои продолжались всё лето, закончились 31 августа окружением и полным разгромом противника, хотя отдельные разрозненные сражения продолжались ещё в сентябре, и подписанием перемирия 11 сентября. Японо-манчжурские войска имели превосходство в живой силе (75 тыс. против 57 тыс. чел), самолётах (700 против 515), но уступали в танках (182 против 498). В артиллерии силы были примерно равны. Наши потери составили около 18 тыс. чел., потери противника – более 61 тыс. чел., из них всего лишь 227 пленных. Японская боевая техника была практически полностью уничтожена либо захвачена как трофеи. Эти бои – образец того, когда побеждают не числом, а уменьем (наступающая сторона обычно несёт куда бóльшие потери, чем обороняющаяся). Не зря многие зарубежные военные историки назвали советскую операцию на Халхин-Голе «первым блицкригом». В боях на Халхин-Голе проявились выдающиеся военные способности командующего корпусом Г.К. Жукова, выдвинувшие его в первый ряд советских полководцев (за эту победу он получил звание генерала армии и первую Золотую звезду Героя Советского Союза).

Победа имела тем бóльшую цену, что японцы – сильные воины, дрались они до последнего. Этим и объясняется небольшое число сдавшихся в плен. Жуков докладывал И.В. Сталину: «Японский солдат хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя. Дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерётся с фанатичным упорством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед «харакири».

Достигнутое перемирие, однако, иллюзий у советского руководства не вызывало. Ещё в 1936 г. Япония подписала с гитлеровской Германией «Антикоминтерновский пакт», формально направленный против подрывной деятельности Коммунистического интернационала, а фактически – против Советского Союза, и Кремль всегда держал в памяти агрессивную сущность политики Японии (которой та отличалась еще с древних времён).

В 1941 г., незадолго до начала Великой Отечественной войны, японцы разработали оперативный план «Кантокуэн», по которому до зимы планировали захватить Приморье, Хабаровск, Северный Сахалин и Камчатку, а весной 1942 г. ударом с юга выйти к Байкалу и взять в кольцо советские войска в Забайкалье и Приамурье. После начала советского контрнаступления под Москвой выполнение плана притормозили, но мощь Квантунской армии продолжали наращивать – в 1942 г. её численность довели до 700 тыс. чел., намного больше численности советских войск на Дальнем Востоке. В 1943 году, после Сталинграда, надеяться уже было не на что.

Выполнению этого агрессивного плана помешали и внутренние разногласия в японском военном руководстве, которое разделилось на две «партии» – «морскую» и «сухопутную». Первая стояла за захват независимых стран Юго-Восточной Азии (что задевало интересы США и, особенно больно, Англии), вторая – за нападение на Советский Союз по плану «Кантокуэн». Победила первая партия, и 7 декабря 1941 г. японская авиация и подводный флот внезапно совершили сокрушительную атаку на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах, втянув, тем самым, США во Вторую мировую войну. Эйфория от успеха была не столь долгой, уже с 1943 года на Тихом океане Япония начала терпеть серьёзные поражения.

В годы Великой Отечественной войны отношения двух наших стран оставались напряжёнными. Обе они принадлежали к враждебным военным блокам, однако обе не хотели войны ещё на одном фронте: Советский Союз – на Восточном, а Японии (с 1942 года) – на Северном. При всём при том Япония в 1941–1945 годах 779 раз нарушила речную и 400 раз воздушную советскую границу, в Тихом океане задержала 178 советских судов и 18 потопила, то есть поводов к войне давала предостаточно.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Сталин дал обещание поддержать союзников – США и Англию – и вступить в войну с Японией не позднее 2–3 месяцев после капитуляции Германии. Главнокомандующий американскими вооружёнными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур считал, что «победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы». Государственный секретарь США Э. Стеттиниус писал: «Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 г. или позже, а разгром её может стоить Америке миллиона солдат».

Обещание было выполнено. 5 апреля был денонсирован Советско-японский пакт о нейтралитете, в июне началась скрытная переброска войск с запада на восток – 400 тыс. чел. личного состава с оружием, артиллерией, танками и авиацией. Японцы догадывались о передислокации советских войск, но то, как быстро она была проведена, стало для них полной неожиданностью.

8 августа нарком иностранных дел В.М. Молотов принял японского посла и вручил заявление о том, что с 9 августа СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией. Поводом к объявлению войны послужил отказ Японии от капитуляции в ответ на требование Потсдамской декларации США и Англии от 26 июля 1945 г. (целью декларации было не столько скорейшее завершение войны, сколько стремление устранить СССР от решения территориальных вопросов, связанных с Японией).

В советском Заявлении было, в частности, сказано: «…Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему установлению всеобщего мира. Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных держав от 26 июля сего года. Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира…».

9 августа на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной японский премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

7 августа Ставкой Верховного Главнокомандования была подписана Директива Главнокомандующему войсками на Дальнем Востоке, одному из самых выдающихся полководцев ХХ века Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому начать 9 августа боевые действия. Тремя подчинёнными ему фронтами командовали опытнейшие полководцы Великой Отечественной войны: Забайкальским, наступавшим с территории Монголии, – Маршал Р.Я. Малиновский (имевший опыт боёв в горных Карпатах), 1-м Дальневосточным, наступавшим из Приморья, – Маршал К.А. Мерецков (имевший опыт боёв в лесисто-озёрной Карелии), 2-м Дальневосточным, наступавшим из Приамурья, – генерал армии М.А. Пуркаев (хорошо знавший дальневосточный театр). В оперативном подчинении Василевского находился также Тихоокеанский флот (адмирал И.С. Юмашев). Координировал действия флота и сухопутных сил нарком ВМФ Адмирал флота Н.Г. Кузнецов, действия авиации и сухопутных сил – главком ВВС Главный маршал авиации А.А. Новиков.

На высоте оказалась советская разведка, японская же сумела лишь установить факт передвижения наших войск на восток, но ни их численность, ни районы сосредоточения ударных группировок, ни сроков начала боевых действий она не знала.

Боевые действия в Манчжурии и Северной Корее длились всего 12 дней и закончились 20 августа разгромом войск Японии и Манчжоу-Го, на Южном Сахалине – 15 дней (с 11 по 25 августа), десантная операция на Курилах – 14 дней (с 18 августа по 1 сентября). Планировалась также высадка на о. Хоккайдо, но из политических соображений она была отменена И.В. Сталиным.

Несмотря на сбрасывание атомных бомб на Хиросиму (6 августа) и Нагасаки (9 августа), союзники никак не ожидали столь быстрой капитуляции противника. Впрочем, атомная бомбардировка была направлена не столько против Японии, сколько против Советского Союза – как акт устрашения своего союзника. Именно президентом США Г. Трумэном было положено начало холодной войне с нашей страной, а речь бывшего британского премьера У. Черчилля в 1946 г. в Фултоне был лишь ее «теоретическим» обоснованием.

3 сентября 1945 г., на следующий день после капитуляции, было опубликовано Обращение Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина к советскому народу (датированное 2 сентября). В нём, в частности, было сказано:

«…Япония воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан – следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний Восток. <…> …поражение русских войск в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днём Победы над Японией, в 1945 и 1946 гг. он был выходным, а потом опять рабочим – в условиях холодной войны наша страна была вынуждена вновь переходить на суровый режим жизни. Потом этот национальный праздник отодвинули в сторону, а после крушения СССР вообще «забыли» – шли активные политические заигрывания с Японией. Вспомнили лишь в 2020 г., но своеобразно – депутаты Госдумы отнесли его к Дням воинской славы и назвали «Днём окончания Второй мировой войны», оставив большое поле для толкований (чьей воинской славы – русской, английской американской или китайской?). Только в 2023 году, когда Япония стала вести себя уж слишком враждебно, о ней «вспомнили», назвав 3 сентября «Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны» (без реверанса перед Западом и здесь не обошлись).

В 1951 году в Сан-Франциско был заключён Мирный договор, подписанный Японией и частью стран антигитлеровской коалиции. В нем, в частности, было сказано, что Япония отказывается от Курильских островов и Южного Сахалина, но не сказано о юридической их принадлежности Советскому Союзу. Советский представитель настаивал внести поправку о признании суверенитета СССР над этими землями, но ее не приняли и потому договор он не подписал. Текст договора готовился американцами в разгар холодной войны и был направлен на максимальное ущемление интересов нашей страны, хотя еще на Ялтинской конференции между союзниками была достигнута зафиксированная в документах договоренность о возвращении после войны этих территорий Советскому Союзу, включая все Курильские острова.

Этот договор, как и планировали его создатели, заложил мину под будущие отношения Японии и СССР. Японцы стали считать основой договор 1855 года (см. выше), согласно которому за Японией были закреплены самые южные острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Такую позицию они заняли после 1956 года (см. ниже). Наша страна считала эти острова своими на куда более веском основании. Во-первых, все они впервые были обследованы и картографированы в 1738–1739 гг. экспедицией капитана Шпанберга. Во-вторых, еще в 1786 г. Екатерина II издала опубликованный на иностранных языках указ о защите прав на «земли, российскими мореплавателями открытые», включая и все Курилы. На островах были установлены государственные знаки и на них медные доски со словами «Земля российского владения». Указ этот ни одна страна не пыталась оспорить. В-третьих, на Ялтинской конференции союзных держав вопрос был решён однозначно (см. выше). В-четвёртых, в упомянутой выше Потсдамской декларации США и Англии сказано, что за Японией останутся только ее главные острова Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и более мелкие острова, на которые укажут союзники и среди которых Курилы указаны не были ни тогда, ни потом. Наконец, и это главное, СССР – страна победитель, и она, а не побеждённый, решает спорные территориальные вопросы. Поэтому всякие попытки обсуждения принадлежности Курил должны пресекаться на корню.

Так оно и было до 1956 года, у японцев даже в мыслях не было поднимать этот вопрос, пока Н.С. Хрущёвым не овладела маниакальная идея «мирного сосуществования стран с разными политическими системами». Ради этой идеи он отказался от 50-летней аренды военно-морской базы Порккала-Удд в Финляндии и бесплатно передал той всё имущество базы. Ради этой идеи он резко сократил армию с уничтожением новейших кораблей, танков, самолётов и выбрасыванием за борт десятков тысяч кадровых офицеров. «Вождь» стремился создать себе международную славу миротворца, по словам Г.М. Маленкова – «Ради похвалы от Запада». (На такую лесть, увы, были падки в последующем М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.)

В этом же «миротворческом» русле – и Советско-японская декларация, подписанная в октябре 1956 года, о прекращении состояния войны между двумя странами, об установлении дипломатических и торговых отношений, о конвенции о рыболовстве, об освобождении японских военнопленных и т.д. Вишенкой на торте было предложение СССР передать Японии самые южные Курильские острова – Шикотан и Хабомаи после заключения Мирного договора. Член делегации Японии на переговорах М. Сонъити, услышав о советском предложении, признал впоследствии: «Я не поверил своим ушам!» Хрущёв наивно наделся, что этим широким благотворительным жестом он подвигнет Японию стать нейтральным государством, наподобие Швейцарии.

Нейтральной Япония не стала. Она стала сателлитом США, т.е. враждебной нам. В 1960 г. между Японией и США был заключен Договор о взаимодействии и безопасности. Осмелев, она стала требовать и ещё два острова – Итуруп и Кунашир. В ответ советское правительство заявило, что не получит ничего. Но джинн был выпущен из бутылки.

С тех пор началась и фактически не прекращалась возня вокруг Южных Курил. После снятия Хрущёва советское правительство твёрдо стояло на позиции: «Острова наши и Японии надеяться не на что», однако японские лидеры уже закусили удила и считали дурным тоном не требовать островов себе. Мирный договор заключён так и не был, однако это никак не мешало оживлённым взаимовыгодным экономическим и даже культурным связям. В 1970-е – начале 1980-х прояпонские «соловьи» – тележурналист Цветов (Цейтлин) и журналист «Правды» Овчинников заливались трелями о том, какая Японии хорошая, какая она передовая и какие замечательные люди японцы. Тёмные стороны характера японцев и русско-японских отношений были преданы забвению.

Новые надежды у японцев появились с приходом к власти Горбачёва. Тот перед визитом в Японию в 1991 г. пообещал, что, кроме переговоров о разоружении, выдвинет дополнительные предложения о «Северных территориях» (так японцы называют Южно-Курильские острова). Предложений президент СССР выдвинуть не успел – в декабре того же года его отстранили от власти. Пришедший на смену Ельцин, к его чести, спустил вопрос на тормозах, пообещав заняться им в туманном будущем – даже в ходе его визита в Японию в 1993 г. дело не сдвинулось ни на шаг.

С уходом Ельцина политика России в отношении Японии вновь начала давать «задний ход», вновь была поставлена «долгоиграющая пластинка» об островах. После переговоров в Японии в феврале 2002 г. министр иностранных дел РФ Иванов заявил, что решено продолжить «всеобъемлющие переговоры о заключении Мирного договора» и провести консультации о «территориальном размежевании». На вопрос журналистов, будет ли обсуждаться передача Южно-Курильских островов, министр ответил, что это «домыслы и слухи». Однако японская коллега Иванова г-жа Кавагути спустя три дня заявила, что тот «не точно изложил достигнутое соглашение» и заверила журналистов, что г-н Иванов согласился передать Японии острова не по очереди, и не два, а все четыре сразу.

В ходе визита японского премьера в Москву в январе 2003 г. был подписан документ о том, что «стороны обязуются активизировать переговоры по территориальным вопросам в интересах своих стран и народов» (любопытно, конечно, было бы знать, в чём состоял интерес нашего народа в случае отдачи островов). В ноябре 2004 г. новый министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о передаче Японии двух островов при условии подписания Мирного договора.

Все эти визиты и переговоры – а они с завидной частотой продолжались много лет – вызвали обоснованную тревогу и протестные настроения у русской общественности (уже имелся прецедент – в 2004 г. Китаю были отданы полтора стратегически важных острова на Амуре вблизи Хабаровска). Возможно, зондаж общественного мнения остановил Москву от желания уступить Японии острова. А с 2022 года, когда Япония заняла вызывающе враждебную позицию, примкнув к экономической блокаде России, вопрос об островах сам собой заглох.

Самое же интересное состоит в том, что России мирный договор с Японией не нужен. Ни на дипломатические, ни на торговые отношения он не влияет, а о прекращении состояния войны было сказано еще в Декларации 1956 года. «Мирный договор никому не нужен: ни японцам, ни нам тем более. Это лукавое средство Токио добиться вписания в этот договор отказа России от законно принадлежащих нашему народу Курильских островов» (выделено мной – В.Г.), – таково мнение профессора Восточного университета, доктора исторических наук, эксперта Центра стратегических разработок, члена исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны Анатолия Аркадьевича Кошкина, крупнейшего современного специалиста по истории российско-японских отношений.

Сегодня острова принадлежат России. Хочется надеяться, что навсегда, ибо хочется надеяться, что власти, наконец-то, усвоили прописную истину: добровольные территориальные уступки ради сиюминутной выгоды никогда не оправдываются, они равноценны поражению, за которым следуют новые поражения.

В феврале 2023 г. представитель МИД Захарова заявила, что «тема мирного договора с Японией для России в настоящий момент закрыта» и переговоры на эту тему она «не намерена продолжать, т.к. Токио занимает недружественную позицию по отношению к РФ и стремится нанести ей ущерб». Обратим внимание: «закрыта» только «в настоящий момент». А если займёт дружественную позицию, тема будет опять открыта? Наверное, не зря в июне 2025 года в Москву прибыла вдова японского премьера Абэ, предварительно встретившись с президентом США. По сему поводу ангажированные журналисты и политологи с восторгом стали говорить о возрождении российско-японских отношений. Это-то и настораживает!

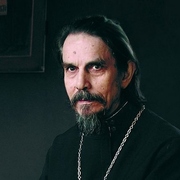

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук

1.