В народной памяти ещё как-то удерживаются имена советских полководцев, героев Великой Отечественной войны Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского… Из полководцев XIX века помнят Кутузова, Багратиона, ну, может, ещё Скобелева, а из полководцев XVIII века кроме Суворова вряд ли кого вспоминают. Что ж, человеческая память имеет свои пределы...

А между тем XIX век, как и век XVIII, был насыщен боевыми событиями: война с Персией в 1804 – 1813 гг., с Наполеоном 1805 – 1807 гг., с Турцией в 1806 – 1812 гг., со Швецией 1808 – 1809 гг., с Наполеоном в 1812 – 1814 гг. (Отечественная война и Заграничный поход), с Персией в 1826 – 1828 гг., с Турцией в 1828 – 1829 гг., с

польскими мятежниками в 1830 – 1831 гг., подавление венгерского восстания по просьбе австрийского императора в 1848 г., Крымская война в 1853 – 1856 гг., подавление польского мятежа в 1863 – 1864 гг., покорение Средней Азии в 1864 – 1881 гг., война с Турцией в 1877 – 1878 гг.

Среди этих событий – Кавказская война в 1817 – 1864 гг., самая продолжительная в русской истории. Началась она после добровольного вхождения в состав России Грузии и ряда православных закавказских княжеств и присоединения к России нескольких небольших прикаспийских ханств после победоносной войны с Персией.

В тылу оказался Северный Кавказ, населенный разноязыкими, преимущественно мусульманскими племенами, которые не пожелали подчиняться иноверческому царю и одним из основных занятий которых были разбои, грабежи и захват в плен с целью выкупа или продажи в рабство русских земледельцев из приграничных районов (подробнее см. здесь).

Покорение горцев шло хотя и неторопливо, но упорно и успешно. Однако в 1826 г. ушёл в отставку командующий Кавказским корпусом решительный генерал Ермолов, и одновременно на Северном Кавказе в районах Чечни и Дагестана стал широко распространяться мюридизм – фанатичное течение в исламе, подразумевающее полное самоотречение, беспощадную борьбу с гяурами (неверными, буквально – собаками) и полное, безоговорочное подчинению имаму (духовному вождю).

В 1834 г. во главе мюридов встал имам Шамиль, признанный мюридами главой Северо-Кавказского имамата (теократического государства), в котором он объединил горцев восточной части Северного Кавказа. Волевой, фанатичный, безжалостный, он оказался талантливым организатором, грамотным командиром и военным тактиком и пользовался огромным авторитетом у местного населения. Умело используя горно-лесистую местность и ошибки русских командиров, эффективно маневрируя своими вооружёнными силами, он нанёс несколько серьёзных поражений русским войскам и даже отвоевал ряд населённых пунктов, ранее взятых русскими. Он терпел и поражения, с остатками своих сил попадал в, казалось бы, безнадёжные окружения, потерял жену и младшего сына, но каждый раз ускользал, вновь создавал вооружённые отряды и вновь поднимал своих сторонников на борьбу.

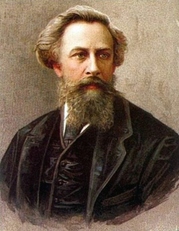

В 1856 г. командующим Отдельным Кавказским корпусом (с 1857 г. главнокомандующим Кавказской армией) и Кавказским наместником был назначен генерал от инфантерии князь Александр Иванович Баря́тинский, о жизни которого следует сказать несколько слов.

Родился он 210 лет назад, 14 мая (н. ст.) 1815 г., в богатейшей семье (36 тыс. душ крепостных) древнего боярского рода, считался Рюриковичем в 20-м поколении. Его предок князь Михаил Черниговский причислен к лику святых Русской Православной Церкви за мученическую смерть в ставке хана Батыя. Вопреки завещанию рано умершего отца и желанию матери, Барятинский в 16 лет поступил на военную службу (в школе гвардейских подпрапорщиков учился вместе с М.Ю. Лермонтовым).

Как и большинство гвардейцев, вёл жизнь повесы – предавался кутежам, любовным похождениям и был героем многих скандальных историй, за что неоднократно сидел на гауптвахте. В конце концов, даже покровительствовавший ему Император Николай I не выдержал: приказал арестовать его на пять месяцев, а затем отправить перевоспитываться на Кавказ в Кабардинский егерский полк. Там 20-летний князь отличился в боях и был тяжело ранен. За проявленную удаль был награждён золотой саблей с надписью: «За храбрость». По возвращении в Петербург был назначен в свиту наследника престола цесаревича Александра.

Вторая «командировка» князя на Кавказ состоялась через 10 лет, в 1845 году. В чине полковника он командовал 3-м батальоном родного ему Кабардинского полка, который отличился при взятии Дарго, ставки Шамиля, разгромив 6-тысячный отряд противника, укрывшийся за завалами. Сам комбат был ранен в ногу, но продолжал командовать до конца сражения. За проявленные храбрость и мужество был награждён орденом Св. Георгия IV степени.

После кратковременной поездки на лечение Барятинский с Кавказом уже надолго не расставался. Там он демонстрировал свой полководческий талант на всех военных должностях – командира того же Кабардинского полка (1847 г.) командира Кавказской резервной гренадёрской бригады (1850 г.), командира 20-й пехотной дивизии (1851 г.), начальника главного штаба войск на Кавказе (1853 г.), командира корпуса на турецкой границе (1854 г., где за победоносное сражение при Кюрюк-Гаре награждён орденом св. Георгия III степени).

В 1856 г. Император Александр II назначил А.И. Барятинского главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом, где тот во всём блеске и проявил свои способности полководца и стратега. Как полководец он отказался от кровопролитных карательных походов и избрал тактику «удушения». Три русских отряда, Чеченский, Дагестанский и Лезгинский, действуя с трёх направлений, стали постепенно, вырубая леса и строя новые укрепления, уменьшать контролируемую Шамилём территорию и лишать его армию манёвра. Он обеспечивал своим солдатам хорошее вооружение, обмундирование и питание и активно использовал артиллерию, что в совокупности многократно сократило русские боевые потери.

Как стратег, глубоко изучивший менталитет горцев, он широко применял экономические и психологические методы: финансово поощрял их переход к мирной созидательной жизни, охотно принимал самых воинственных из них на службу Русскому Царю. Он умел находить с ними общий язык и, хотя был непримирим к самым отталкивающим местным обычаям, был уверен, что горцы вполне способны мирно жить в Российской Империи при сохранении некоторых элементов их внутреннего самоуправления. Уважение и доверие к князю у местного населения год от года росло.

Тактика и стратегия А.И. Барятинского привели к закономерному результату – в августе 1859 года Шамиль сдался ему лично в плен. Этот момент был вершиной всей Кавказской войны и звёздным часом генерал-фельдмаршала Барятинского. Оставалось еще замирить черкесов на западе, но эта начатая им операция закончилась уже после ухода Александра Ивановича в отставку в 1862 г.

В последние годы жизни он тяжело болел и умер в 1879 г. от болезни сердца в Женеве в возрасте 63-х лет. Прах его был перевезён в Россию и похоронен в родовом имении Марьино Курской губернии. Его именем были названы станица и улицы во многих городах Северного Кавказа, которые в советское время все были переименованы. Уже в наше время в усадьбе Марьино ему установлен памятник, а в ауле Гуниб сохранился камень, сидя на котором он ожидал сдачи в плен Шамиля. Кстати, до конца своих дней Шамиль писал тёплые письма Барятинскому.

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук

/Митрополит Тихон РИА Новости_1.jpg)