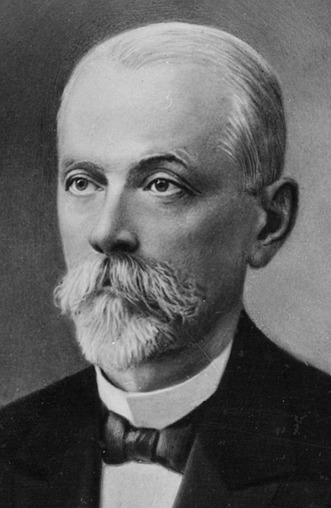

105 лет назад, 20 апреля 1920 года, в Ростове-на-Дону умер Дмитрий Иосифович Ивановский – выдающийся физиолог растений, микробиолог, основоположник вирусологии.

Родился он 9 ноября 1864 г. в Петербургской губернии в семье потомственных дворян, с золотой медалью окончил гимназию, затем Петербургский университет и был оставлен при кафедре ботаники. В 1895 г. защитил магистерскую диссертацию, стал приват-доцентом Петербургского университета, начал чтение лекций по физиологии низших организмов, а с 1896 г. – по анатомии и физиологии растений. С 1901 г. – профессор Варшавского университета, после эвакуации которого в Ростов (1915) – профессор Донского университета.

Еще в студенческие годы Ивановский начал изучать мозаичную болезнь табака на юге России. В результате тончайших экспериментов он установил, что возбудителем являются не бактерии и не их токсины, а мельчайший организм, не видимый при самых сильных увеличениях микроскопа. Он пропускал сок листьев зараженного табака через самый тонкий фильтр, не пропускавший даже мельчайших бактерий, после чего заражал отфильтрованным соком здоровые растения, и они заболевали. Проведя дальнейшие исследования, он установил, что причина болезни – не токсины (ядовитые химические соединения) и не бактерии (поскольку на питательных средах они не растут), а мельчайшие живые организмы. Позднее они были названы вирусами (от лат. virus – болезнетворный яд)

В 1892 году в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» была опубликована его статья «О двух болезнях табака». Так было положено начало новой науке – вирусологии. Дмитрий Иванович не ограничился одними научными исследованиями, он разработал и методы лечения. Вскоре открытия, выполненные по методу Ивановского, посыпались как из рога изобилия: вирусы ящура, жёлтой лихорадки, натуральной оспы, бешенства, полиомиелита. А об «отце-основателе» вирусологии забыли.

Впервые «живые» вирусы увидел через электронный микроскоп, изобретённый в 1936 г. В.К. Зворыкиным (о нём см.), американский учёный У. Стэнли и подтвердил, что они имеют белковую природу. За эти исследования в 1946 г. он был награждён Нобелевской премией, но, к своей чести, счёл необходимым отдать должное великому русскому учёному. В статье в журнале «Science» он писал: «Признание Ивановского возросло с годами, я считаю, что его отношение к вирусам должно рассматриваться почти в том же свете, в каком мы видим отношение Пастера и Коха к бактериологии. Есть все основания считать Ивановского отцом новой науки – вирусологии».

Кроме вирусологии, Д.И. Ивановский занимался исследованиями в области почвенной микробиологии, стал основателем нового направления в науке – патологической физиологии и паталогической анатомии растений. Всесторонне образованный учёный, он стал автором 30-ти (!) статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и двухтомной книги по физиологии растений (1919), которая многие десятилетия была лучшим учебником для студентов.

По сохранившимся воспоминаниям, исключительно скромный, но замкнутый и болезненно щепетильный, он был очень отзывчивым и внимательным к людям, отстаивал справедливость и не терпел неясности в рассуждениях. Кроме того, он был превосходным педагогом.

Последние годы жизни сопровождались тяжелыми для него событиями: в Варшаве осталась его превосходно оборудованная лаборатория, в годы гражданской войны он пережил драматические смены властей и, главное, гибель единственного сына.

Похоронен Дмитрий Иосифович на Братском кладбище в Ростове-на-Дону. В знак признания его заслуг Институт вирусологии АМН СССР (РАМН) носит имя Д.И.Ивановского, учреждена также премия его имени, которой награждают раз в три года за лучшую научную работу по вирусологии.

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств

/Митрополит Тихон РИА Новости_1.jpg)