Почти 5 млн россиян до 35 лет нигде не работают, не учатся и не проходят стажировку. Такие данные озвучили в Росмолодежи. Всего в стране около 37 млн молодых людей такого возраста. Получается, почти 13% из них сознательно бездельничают, пишет издание «Комсомольская правда».

«Подобный образ жизни стал целой субкультурой, а ее представителей в русскоязычной среде называют поколением "НЕТ" или поколением "Ни-ни"», – отмечает издание.

Термин NEET (от англ. «not in employment, education, or training» – не работающий, не обучающийся, не проходящий подготовку) появился еще в 1980-х годах, но получил популярность только в последнее десятилетие. К этому движению причисляют молодых людей, которые не пытаются реализовывать себя профессионально, не хотят или не имеют возможности получить образование и найти себя в какой-то области. По данным Международной организации труда (МОТ), к NEET относится уже каждый пятый зумер (люди, родившиеся в 1996-2012 годах).

«Это явление существует во всем мире, причём в некоторых странах его масштабы гораздо более серьезные, чем у нас. Например, в Турции таких молодых людей 27,9%, а в ЮАР – целых 42%», – рассказала «КП» консультант по карьере и самореализации Галина Бобкова.

Эксперт отмечает, что поколение «НЕТ» неоднородно и есть несколько причин, почему современная молодёжь не хочет интегрироваться в общество. Прежде всего, это развитие цифровых технологий. Они позволяют учиться, зарабатывать и тратить деньги, а также общаться и развлекаться, не выходя из дома. Вся активность сместилась в онлайн, и те молодые ребята, у которых и так были сложности с коммуникацией, ещё больше отгородились от мира.

«Недавние исследования показали, что зарплаты курьеров сейчас превысили зарплаты учителей и врачей. Зумеры всё это видят и понимают: можно иметь золотую медаль и красный диплом и при этом всю жизнь впахивать за копейки, как предки. Вот они и задаются вопросом: ну и зачем тогда всё это нужно – учёба, работа, карьера?» – подмечает Галина Бобкова.

По ее словам, влиять на молодёжь может и отношение родителей к своей работе:

«Как карьерный консультант и автор публикаций по теме карьеры я вижу, что многие люди поколений "иксов" (1965-1980 годы рождения. – КП) и "игреков" (1981-1996 годы рождения) воспринимают свою работу в негативном ключе, как рабство, тяжёлую повинность, где их нещадно эксплуатируют за копейки. И они вольно или невольно транслируют это отношение своим детям».

«Если человек до 35 лет нигде не работает и не учится, значит, у него есть источник пассивного дохода, и, скорее всего, мы имеем дело с детьми обеспеченных родителей. Это золотая молодёжь, представители которой никогда не испытывали особой потребности самих себя обеспечивать. Их родители или их родственники, что называется, дают им пансион. Это в каком-то смысле отражение через века того слоя общества, которое описано в русской классической литературе XIX века. Дворянская молодёжь того времени имела постоянный источник пассивного дохода, и её представители ощущали себя "лишними людьми"», – рассказал «Комсомолке» директор Центра социологии и социальной психологии, преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей Рощин.

«Это XIX век в XXI веке, – пояснил он. – Снова появился такой инертный слой скучающей молодёжи, которая не видит себе достойного применения, все им кажется унылым, скучным и не вдохновляющим».

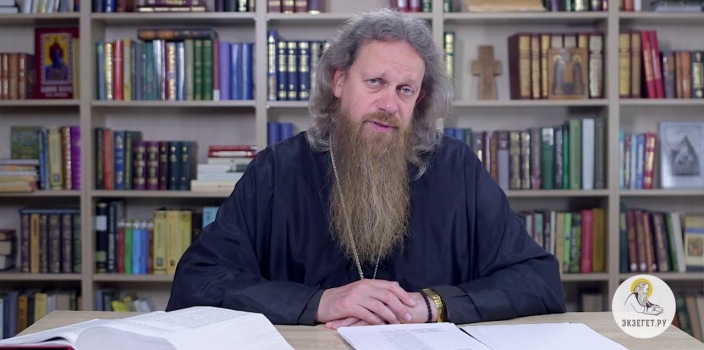

Ситуацию проанализировал заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета им. С.А.Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в поселке Пронск Рязанской области, кандидат исторических наук игумен Лука (Степанов):

Современная ситуация – крайне нездоровая: наше Отечество не в состоянии предложить молодёжи ясные идеи и идеалы. А поиски нравственных традиций вне Православия всегда обречены на пустоту и показуху. К сожалению, именно на внешность ориентированы вновь созданные молодёжные организации с патриотическими замыслами. В связи с их духовной дезориентацией они остаются крайне беспомощными в решении задач, которые по-настоящему стоят перед нашим Отечеством.

Необходимо в общегосударственном порядке в системе образования представить молодёжи жизненные ориентиры, прежде всего, связанные с нашим Христианским упованием, с православной верой. Нужно воспитывать и взращивать стремление созидать и жертвенно трудиться на благо Отечества и ради спасения души в Вечности.

Я вижу, что молодёжь старается найти работу, в стране нет высоких показателей безработицы – может быть, не все официально оформляются на работу.

Я не могу сказать, что есть прямая взаимосвязь, но, тем не менее, вопросы воспитания современной молодёжи можно и нужно вновь и вновь озвучивать, потому что они не решаются. В среднем и в высшем образовании вводятся новые предметы, но, к сожалению, учащихся оберегают от Христианизации.

Ввели предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Это что? Для большинства народов России – это Христианство, но есть категорическое требование, что преподавать этот предмет должны учителя истории, а не теологи – носители православной культуры и не священники, которые к этому вполне предназначены.

В высших учебных заведениях вводится курс «История религий народов России», но как будто на смех вводится на кафедрах теологии – там, где и так всё это знают и изучают. Там не нужно вводить такие предметы, потому что у них это и так есть.

Кафедру теологии необходимо привлекать для преподавания во всех других специальностях. Все прочие научные специальности обогатились бы вероучительным предметом.

Я не могу говорить о всех, но, во всяком случае, трудоустройство наших выпускников вполне благополучно – они востребованы в системе образования, хотя и не прямо по профессии, потому что так и не ввели Православную культуру в изобилии и достатке, чтобы была адекватная нагрузка для наших выпускников, чтобы они могли не просто раз в неделю преподавать для учащихся четвёртых классов, а преподавать вероучительный ценностный предмет ученикам с 4 по 10 классы.

К сожалению, мы всё дальше уходим от этого. Поэтому и ситуация в обществе такая.

игумен_Союз.png)

.jpg)

8. Ответ на 7, Человек:

///////////////////////////////////

Есть такое стихотворение у Ирины Петровны Токмаковой - «Невпопад»…:

«На помощь! В большой водопад

Упал молодой леопад!

Ах, нет! Молодой леопард

Свалился в большой водопард.

Что делать — опять невпопад.

Держись, дорогой леопад,

Верней, дорогой леопард!

Опять не выходит впопард.»

Может быть, «невпопад» «симфонии» и связан как раз с тем, что и та - и другая стороны не слышат (иль не разумеют?) Воли Божией в отношении России и попросту идут супротив Ее, неадекватно «реагируя» на т.н. «вызовы времени»?

7. Ответ на 6, Александр Волков:

Про симфонию властей ничего не знаю. Патриарх говорит одно, власть делает противоположное.

6.

///////////////////////////////////////

Так у нас же, считается, имеется «симфония властей»… Вот, уважаемый батюшка зрит проблему уберегания учащихся от Христианизации – отсюда, мол, и указываемые в публикации нестроения связанные с молодежью… Но политику-действия задают же взрослые (по возрасту!) конкретные управители в т.ч. и со стороны РПЦ – разве не так? И эти «взрослые» - как «выходит» из публикации в современной крайне нездоровой ситуация «не в состоянии предложить молодёжи ясные идеи и идеалы»? А может быть, этим «взрослым» и так «хорошо» и в действительности по серьезному они этой проблемой и не озадачиваются «имея за пазухой» и реализуюя «свой» «курс» в соответствии с имеющимся мировоззрением по факту далекий от «декларируемых», а попросту – лукавят по ходу «мимикрируя» дабы не слишком «расстраивать» народонаселение? Вообщем, как там, у Высоцкого – «жираф большой – ему видней»?

5. Ответ на 4, Александр Волков:

На «симфонии» - иль не так?

Не знаю, в чём заключается "симфония". Но власть должна отвечать за свои действия.

4. Ответ на 3, Человек:

/////////////////////////

На «симфонии» - иль не так?

3.

Это явление существует во всем мире.

Так мы присоединились ко всему миру, где правит Мамона. Перешли на капиталистический путь "развития", причём в худшем его виде - с почти стопроцентной коррупцией. Отвественность за печальное положение дел лежит на власти.

2. Ответ на 1, Могилев на Днепре:

////////////////////////////////////

"Чего" же здесь правильного-то?

Читаем утверждение в публикации:

«В высших учебных заведениях вводится курс «История религий народов России», но как будто на смех вводится на кафедрах теологии – там, где и так всё это знают и изучают. Там не нужно вводить такие предметы, потому что у них это и так есть...» - но в «причинной» полноте-всесторонности ли отражена проблема автором? Отчего возникает такое сомнение?

Вот тот же НИЯУ (МИФИ) с кафедрой теологии возглавляемой изначально небезызвестным митрополитом Иларионом (Алфеевым) как, наверное, и в ряде других технических ВУЗАх – там что – выпускают теологов? При всей нынешней «разношерстнице» надо полагать, что все же нет – кафедра теологии распространяет соответствующее знание в учебно-преподавательской среде и то, к примеру в том же НИЯУ довольно наглядно просматривалось – вплоть до проведения соответствующих мероприятий-конференций внутри ВУЗА – другой вопрос (как уже приходилось отмечать) – чем все в действительности это «наполнялось» теми же штатными, в т.ч. зарубежными (!) сотрудниками кафедры приглашенными из Эстонии, Германии, США (?) и т.д.?

Можно продолжить и далее… вплоть до вопроса – а что же (и как? в действительности необходимо из области духовной преподавать молодежи?

1.