гор.jpg)

Великая Отечественная война началась для нашего отца и деда в поезде Брест – Москва на перегоне Минск – Москва. В июне 1941 г. директор Всесоюзного НИИ гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) профессор Г.В. Богомолов и сотрудники из Белоруссии проводили рекогносцировочные геологические исследования для военных целей в западных областях СССР. 21 июня 1941 г. Герасим Васильевич Богомолов сел в Бресте в ночной поезд Брест-Москва в 23:41 с коллегой из Белоруссии П.А. Киселевым.

А на левом берегу Буга уже стояла готовая к вторжению 45-я пехотная дивизия вермахта с артиллерией Резерва Главного Командования (РГК) и штурмовыми саперными батальонами. Немецкие войска перешли границу СССР от Балтийского до Черного моря в 03:06 22.06.1941 г.

22 июня в 03:41 Г.В. Богомолов проводил П.А. Киселева, высадив его в Минске, который подвергся бомбардировке в тот же день. Кстати, 22 июня ночью прошел последний эшелон из СССР в Германию с зерном. Утром, прибыв в Москву и выйдя из метро на Калужской площади, он услышал по радио выступление В.М. Молотова о нападении Германии на СССР.

В 1930-х годах Г.В. Богомолов стажировался в Австрии и Германии, общая культура и технический уровень которых произвели на него сильное впечатление. Герасим Васильевич 22 июня 1941 г. еще, конечно, не мог знать о заявлении Гитлера в 1942 г.: «Мы уничтожим Россию, чтобы она никогда не смогла подняться». Ведь существовал известный договор о ненападении и о торговом обороте между Германией и СССР. Поэтому он был очень подавлен сообщением о войне, и, придя домой, как вспоминала его жена, неоднократно повторял: «Столкнули два великих народа… Два великих народа!»

Полковник инженерных войск, заместитель начальника тыла Красной Армии Г.В. Богомолов с теплотой и юмором вспоминал в 1970-х годах о своих довоенных гидрогеологических исследованиях в Белоруссии для водоснабжения и поисков калийных солей и нефти. Граница СССР и Польши в то время (до 17 сентября 1939 г.) проходила в 33 км западнее Минска. Пограничным пунктом была станция Негорелое. Именно на этой станции Г.В. Богомолов и был арестован пограничниками, т.к. его обмундирование, компас и, главное, карты вызвали подозрение о его шпионской деятельности в пограничной полосе. После выяснения личности «шпиона» военачальник его отпустил.

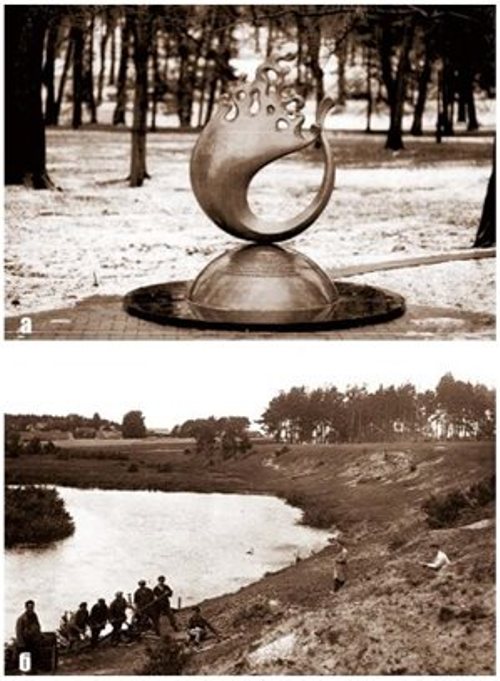

Тогда же он познакомился со своей будущей женой, уроженкой Минской губернии, нашей матерью и бабушкой Франциской, с которой прожил более 50 лет. Романтические отношения супругов развивались в Минске на фоне бурения на берегу р. Свислочь скважины на воду – самой глубокой на то время в западных районах СССР. Проходкой скважины руководил дипломник Московской горной академии им. т. Сталина 23-летний Герасим Богомолов. Так была открыта до сих пор известная минеральная вода «Минская-4», а её памятный знак установлен в минском парке им. Максима Горького в 2014 г. (рис. 1).

Рис. 1. 85-летие открытия подземной минеральной воды «Минская-4» (парк им. М. Горького в Минске, 2014 г.): а — монумент минеральной воде «Минская-4» и ее первооткрывателю академику Г.В. Богомолову; б — проходка скважины «Минская № 4» на берегу р. Свислочь, 1929 г. Г.В. Богомолов сидит у оголовка скважины

На закате жизни Герасим Васильевич часто вспоминал не свои открытия месторождений калийных солей и нефти в Белоруссии, подземных вод в Северной Африке, нефти в Индии и даже не высокие служебные посты в СССР и за рубежом, а, как он говорил, «водичку» на безлесом (в ту пору) берегу р. Свислочь в 1920-х годах в тихом провинциальном Минске рядом с булыжной мостовой Захарьевской улицы (современный проспект Независимости), с водопроводом из обыкновенных бочек и ломовыми извозчиками…

В конце 1936 г. Г.В. Богомолов создал первую государственную геологическую карту коренных отложений Белоруссии. В пояснительной записке к ней был дан прогноз о наличии соляно-купольных структур на юге республики в Полесье, месторождений нефти, соли, лечебных и промышленных вод. В 1944 г. были открыты промышленные месторождения нефти и калийных солей. В честь первооткрывателя калийных солей была названа улица в г. Солигорск.

В 1939 г. в Москве был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). Вот что пишет о нем профессор Н.М. Фролов: «К началу 1941 г. ВСЕГИНГЕО имел штат 180 человек, в их числе 7 докторов наук, профессоров (М.Е. Альтовский, Г.В. Богомолов, Н.К. Игнатович, Г.Н. Каменский, И.В. Попов, Ф.П. Саваренский). План научно-исследовательских работ включал 24 темы, сгруппированные в 8 проблем. Причин, по которым именно Герасим Васильевич стал первым директором такого молодого, но солидного по составу учреждения, было несколько.

Во-первых, к тому времени, несмотря на возраст (34 года), Герасим Васильевич уже имел опыт руководителя крупных коллективов гидрогеологов. Во-вторых, Г.В. Богомолов выступил еще на первом Всесоюзном съезде в 1931 г. с предложением о создании такого института, а затем был инициатором целого ряда писем в правительственные органы, в том числе последнего письма, которое было написано на имя Председателя Совета Народных Комиссаров В.М. Молотова. Это обращение и сыграло решающую роль в организации института. Не случайно и создание Геолкома именно в этот период. На базе последнего был организован ВСЕГЕИ, а затем снова восстановлен Геолком уже в Москве.

В-третьих, большую роль сыграли личные качества Герасима Васильевича: умение объективно оценивать ситуацию и людей, ясно и четко определять свою позицию, брать ответственность на себя, бесконечное терпение в обращении с окружающими, способность организовать людей в рабочий коллектив с учетом их деловых качеств. И еще одно личное качество, которое ставило Г.В. Богомолова уже в ранг замечательных людей – неограниченный запас доброжелательности и такта. В критические для СССР октябрьские дни 1941 г. директор ВСЕГИНГЕО оставался в Москве, а семью отправил в эвакуацию в Новосибирск (рис. 2).

Рис. 2. Герасим Васильевич Богомолов с сыном Юрием и супругой Франциской Владимировной (Новосибирск, 1942)

Он был назначен заведующим кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Параллельно с основной работой он занимался эвакуацией различных предприятий, организацией отрядов самообороны, а также руководил военно-инженерным геологическим отрядом института СПЕЦГЕО.

Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии геологоразведочного факультета просуществовала до середины 1943 г. и возродилась в 1953 г. на геологическом факультете под руководством одного из патриархов отечественной гидрогеологии профессора Октавия Константиновича Ланге (в 1953–1954 гг. кафедра носила еще название «гидрогеологии и инженерной геологии»).

В период Великой Отечественной войны тематический план института был пересмотрен. Форсировались работы по составлению различных гидрогеологических карт, которые приобрели особую актуальность в связи с военными действиями и перебазированием промышленных предприятий в восточные районы страны.

Институт приступил к совершенно новым работам по электрохимическому закреплению торфянистых грунтов для возведения на них специальных сооружений военного времени. Предложенный метод заключался в укреплении грунтов путем инъекции вяжущих веществ — жидкого стекла, хлористого кальция, цементного раствора и битумной эмульсии. Проведенные лабораторные опыты показали, что несущая способность грунта оказалась в 3–5 раз выше, чем в естественном состоянии при полном отсутствии его размокаемости. В кратчайшие сроки также был разработан и успешно внедрен в производство метод искусственного закрепления грунтов при строительстве аэродромов. За эти исследования директор института Г.В. Богомолов, старший научный сотрудник А.С. Коржуев и Б.А. Ржаницын в 1947 г. были удостоены Сталинской премии СССР.

В 1942 г. в стране остро ощущался недостаток поваренной соли. В это время развернулись работы под руководством Г.В. Богомолова и Н.А. Плотникова по составлению гидрогеологического обоснования проекта добычи поваренной соли из рассолов девона в Боенской скважине в Москве. Уже в конце года была пущена первая очередь завода с производительностью 10–12 т поваренной соли в сутки. Хотя эта тема имела отдаленное отношение к профилю института, гидрогеологами была разработана технология получения поваренной соли и даны основные расчетные показатели для проекта второй очереди Московского завода.

В связи с тем, что противник сбрасывал на Москву в большом количестве зажигательные бомбы, для их тушения стали устраивать пруды, для чего организовывались лабораторные и полевые работы по обоснованию метода создания водонепроницаемого покрытия, чтобы препятствовать инфильтрации на грунтах с большой фильтрационной способностью. В результате в кратчайшие сроки в институте была разработана методика для производства этого покрытия. В 1960-е годы этот опыт использовался Г.В. Богомоловым для создания противофильтрационной пленки на месторождении калийных солей в Белоруссии. В 1961 г. им был организован первый геоэкологический центр в СССР (а, возможно, и в мире) по разработке научных основ предотвращения засоления почв и водных источников отходами солигорских калийных предприятий (первая международная экологическая структура ЮНЕП была создана в 1962 г.).

Зимой 1942 г. директор ВСЕГИНГЕО Г.В. Богомолов в составе группы, возглавляемой А.Н. Косыгиным, вылетал в осажденный Ленинград для восстановления водоснабжения города. Это было первое знакомство Герасима Васильевича с Алексеем Николаевичем, которое глубоко осталось в его памяти, тем более что их самолет был прицельно обстрелян, несмотря на прикрытие наших истребителей. В послевоенные годы Председатель Совета Министров СССР неоднократно привлекал Г.В. Богомолова к решению различных государственных проблем. Они, А.Н. Косыгин и Г.В. Богомолов, были похожи какой-то неуловимой привлекательной русскостью, как говорили окружающие.

Вернувшись из эвакуации в 1944 г., семья Богомоловых переселилась в квартиру на улице Большая Серпуховская, так как прежняя квартира с обширной библиотекой была уничтожена при бомбежке в августе 1941 г.

В 1944 г. один из основателей биолокации в СССР Николай Николаевич Сочеванов прибыл в Москву с научным докладом. В воспоминаниях он писал: «Шла военная весна 1944 года, когда в Магадан, где я работал, пришло телеграфное приглашение вылететь в Москву с докладом на Вторую Всесоюзную геофизическую конференцию, где и произошло мое знакомство с Герасимом Васильевичем. Шли заседания, выступали специалисты с новинками в различных геофизических методах и методиках. Вдруг на трибуне появился полковник, оказавшийся профессором Г.В. Богомоловым, который обратился к собравшимся ученым с большой просьбой создать прибор для быстрого обнаружения подземных вод. Наши войска уже вышли тогда за пределы СССР. Часть колодцев на освобожденной территории была взорвана, часть отравлена. Поэтому возникла острая нужда в питьевой воде, а также технической для аэродромов и танкодромов. Герасим Васильевич объяснил, что ему для поиска воды приходится привлекать солдат, которых он научил пользоваться раздвоенной веткой, так называемой лозой. Ветка, зажатая в двух руках, при подходе “лозоходца” к границе подземного водного горизонта, отклоняется. Я, как и остальные делегаты конференции, впервые услышал об этом феномене. Последующие встречи с Герасимом Васильевичем, который блестяще владел этим приемом поиска воды, позволили мне и нескольким геологам освоить своеобразный древний способ поисков, называвшийся “лозоходством”.

Многочисленные поездки Герасима Васильевича за рубеж давали новые сведения об этом приёме исследования. В частности, Джавахарлал Неру в Индии создал специальный отдел по поискам воды, собрав туда специалистов-“лозоходцев” для поисков подземных вод в засушливых районах...»

Тема по изучению биолокационного эффекта при поисках подземных вод была поставлена во ВСЕГИНГЕО ещё до Великой Отечественной войны по указанию К.Е. Ворошилова. В 1930-х годах скульптор и оператор биолокации Г.И. Кевхишвили обратился к И.В. Сталину с просьбой провести исследования биолокационного эффекта для его использования в народном хозяйстве. Этот вопрос был поручен Народному комиссару обороны СССР, который вместе с Г.И. Кевхишвили и директором ВСЕГИНГЕО профессором Г.В. Богомоловым в марте 1940 г. посетил Рублевскую водопроводную станцию для проверки этого феномена.

Профессор А.Я. Гаев обнародовал один интересный эпизод с участием Г.В. Богомолова во время войны. На бокситовом месторождении «Красная шапочка» на Урале произошло затопление шахты, погибло много шахтеров. Разработка месторождения была приостановлена, хотя заводам для выпуска самолетов алюминий был крайне необходим. Правительственную комиссию на Урал возглавил директор ВСЕГИНГЕО профессор Г.В. Богомолов. Здесь он также использовал свои способности «лозоходца», которые впервые обнаружил в себе в присутствии К.Е. Ворошилова и Г.И. Кевхишвили в 1940 г. Обойдя с «волшебной лозой» с поверхности зону прорыва подземных вод (на глубине более 150 м) и убедившись, что при разработке месторождения была вскрыта карстовая полость, заполненная подземными водами, Герасим Васильевич направил докладную записку в Совет Министров СССР о причинах затопления шахты. Отметил, что вины руководства шахты в аварии нет, проявив в этом эпизоде, как отмечает профессор А.Я. Гаев, кристальную честность, Г.В. Богомолов спас многих людей от неминуемой расправы по закону военного времени, поставив на суд верховного руководства не только свою репутацию учёного, но и собственную жизнь. Старожилы помнят это событие на Урале и участие в нем Герасима Васильевича Богомолова.

Описанный эпизод сыграл свою роль в назначении Г.В. Богомолова в 1950 г. на пост заместителя министра геологии СССР, который он занимал по 1953 г. Перечисления дальнейших должностей и обязанностей Г.В. Богомолова говорит о его невероятной работоспособности, энергии и высоком уровне как специалиста.

С 1960 г. – директор Института геологических наук АН БССР, с 1964 – заведующий лабораторией Института геохимии и геофизики АН БССР. В 1960 г. ему присвоено звание академика АН БССР.

Г.В. Богомолов был директором Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии. Основал и возглавил первый в СССР экологический совет. Являлся также председателем Научного совета АН БССР по проблеме «Разработка научных основ по предотвращению засоления почв и водных источников отходами солигорских калийных предприятий».

С 1967 по 1981 г. он был председателем секции гидрологии Межведомственного геофизического комитета при Президиуме АН СССР, членом Бюро секции гидрологии Национального комитета геологов СССР, членом научного Комитета по водным исследованиям Международного совета научных союзов, вице-президентом Комиссии подземных вод Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН), почетным президентом Международной ассоциации гидрологических наук, член-корреспондент геологических обществ Бельгии и Франции, консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

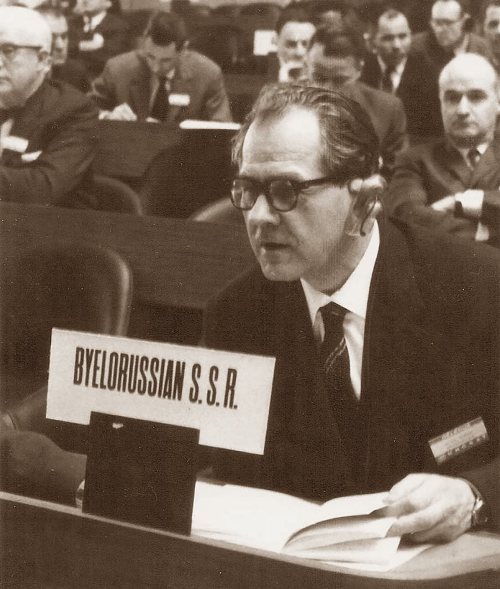

Автор ряда учебников и 300 научных трудов (55 фундаментальных монографий) по геологии и подземным водам, геологических и тектонических карт БССР (рис. 3).

Рис. 3. Академик Г.В. Богомолов – представитель Белорусской ССР на 24-й сессии Международного геологического конгресса в Канаде (Торонто, 1972)

В 1940-х годах Председатель Правительства СССР И.В. Сталин вызвал к себе специалистов по ракетному горючему и обязал в кратчайший срок разработать для нового вида вооружений особого состава горючую смесь (впоследствии эта система залпового огня получила название «Катюша»). Этим занялся под Москвой будущий генерал-майор Давид Григорьевич Бидинский, дедушка Екатерины Богомоловой, дочери одного из авторов этой статьи и сводной сестры другого. Екатерина Юрьевна получила свое имя в честь этого вида вооружений. Так наш род пересекся с именем крупного военного изобретателя времен Великой Отечественной войны (рис. 4).

Рис. 4. Генерал-майор, инженер, но артиллерийской службы Д.Г. Бидинский (1899–1964)

А дальше скрещение судеб.

Герасим Васильевич Богомолов (1905–1981) родился в России в Смоленской губернии, открыл месторождения полезных ископаемых в Белоруссии, в качестве полковника инженерных войск, заместителя начальника Тыла Красной Армии закончил Великую Отечественную войну в Берлине в составе Первого Украинского Фронта, лауреат Сталинских премий СССР, Государственной премии Белоруссии, орденоносец.

Давид Григорьевич Бидинский (1899–1964) родился в Украине, в Киеве, создавал вооружения залпового огня в качестве директора Военного завода в г. Пермь, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, лауреат Сталинской премии СССР, орденоносец.

Они не были знакомы, но их заочно познакомила Великая Отечественная война. Они сражались за Родину.

В 2005 г. международная общественность водного профиля широко отмечала 100-летие со дня рождения Почетного Президента Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН) академика Г.В. Богомолова. Его не стало в апреле 1981 г.

Незадолго при общении с женой, сыном и внуками наш отец и дед тихо, но как-то убедительно произнес: «Жизнь прожита не зря… Надо собираться в дальнюю дорогу… а вам жить, XXI век в науке будет очень интересным» – и добавил: «…можно будет попытаться понять, как христианский дух, бессмысленный для язычников и фарисеев, победил в Римской империи и логику и право…»

Герасим Васильевич трепетно относился к своим внукам. Гулял с ними по ул. Зелинского в Москве, где дворники в те времена оставляли в маленьких зеленых домиках свой нехитрый инвентарь. Загадочным шепотом он говорил малышам, что в этих домиках живут гномики, и дети слушали, затаив дыхание… Теперь, по прошествии многих лет, наполненных противоречивыми событиями, давно повзрослевшие внуки вспоминают рассказы своего убеленного сединами деда:

«Как хорошо, что он нам рассказал тогда про гномиков, мы своим детям тоже говорим о тайнах невидимого вооруженным глазом мира…»

Богомолов Юрий Герасимович, председатель Правления Российского Союза гидрогеологов, сын Г.В. Богомолова; Богомолов Герасим Юрьевич, внук Г.В. Богомолова

Фото предоставлены авторами

/Митрополит Тихон Крымская митрополия_3.jpg)