В Свято-Троицком православном мужском монастыре в Чебоксарах создан и действует открытый лекторий, в рамках которого проходят встречи с учёными разных областпей знаний. Цель этих встреч — популяризация науки, стремление сделать её более доступной для понимания простых людей, в том числе прихожан монастыря. Каждая новая лекция — это новое открытие, новый взгляд на исторические события и личности.

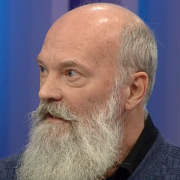

8 декабря 2024 года состоялась очередная встреча. На сей раз гостем стал Сергей Николаевич Кодыбайкин, кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Он рассказал собравшимся о традициях семейной жизни чувашей.

Что же такое чувашская семья? Похожа ли она на патриархальную семью, характерную для русского народа? Какие традиции и обычаи существуют в этом небольшом сообществе? Каков уклад жизни в такой семье? И, самое главное, можно ли говорить о любви в семейных отношениях чувашей?

Безусловно, изучение чувашского народа и его культуры имеет свои особенности, которые определяются национальной самобытностью чувашей. Эти особенности необходимо учитывать при изучении чувашской культуры и истории.

По представлениям древних чувашей, каждый человек должен был выполнить два важных дела в своей жизни: заботиться о своих родителях в старости и проводить их в «другой мир», а также вырастить детей достойными людьми и оставить после себя наследство. Вся жизнь человека проходила в семье, и одной из главных целей в жизни было благополучие его семьи, его родителей и детей.

Традиционная чувашская семья (кил-йыш) обычно состояла из трёх поколений: дедушки, бабушки, отца и матери, а также детей. К старшим членам семьи — родителям и отцу — относились с любовью и уважением. Это ярко проявляется в чувашских народных песнях, в которых часто рассказывается не о любви мужчины и женщины (как в современных песнях), а о любви к своим родителям, родственникам и родине. В некоторых песнях также говорится о чувствах взрослого человека, переживающего потерю своих родителей.

Особое почтение и любовь проявлялись к матери. Слово «амăш» означает «мать», но для своей родной матери у чувашей есть особые слова «анне, апи», которые используются только для обращения к ней. Эти слова для чувашей священны и никогда не используются в бранной речи или насмешках.

О чувстве долга перед матерью чуваши говорили: «Ежедневно угощай мать блинами, испечёнными на своей ладони, — и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды». Древние чуваши верили, что самое страшное проклятие — это материнское, и оно обязательно сбудется.

Положение жены и мужа в чувашской семье. В старинных чувашских семьях жена была равноправна с мужем, и не было обычаев, которые унижали бы женщину. Муж и жена уважали друг друга, а разводы были редкостью.

О положении жены и мужа в чувашской семье старики говорили: «Хĕрарăм — кил турри, арçын — кил патши (Женщина — божество в доме, мужчина — царь в доме)».

В чувашской семье жена была равноправна с мужем, не было обычаев, унижающих женщину. Супруги уважали друг друга, жили в любви, разводы были большой редкостью. Они всегда советовались друг с другом в решении семейных проблем, прислушивались к советам партнёра.

В хозяйстве обязанности женщины и мужчины семьи разделялись: жена выполняла работу по дому, проводила много времени с детьми, а муж работал в поле, свозил снопы сена для скота и иногда нанимался работать на богатых помещиков.

Конечно, мужчины в семье выполняли грубую работу, требующую немало силы и выносливости, но, ни один труд не считался важнее другого. При необходимости даже женщина могла взять на себя мужские обязанности.

Если в семье не было сыновей, то отцу помогала старшая дочь, а если не было дочерей, то матери помогал младший сын. Любой труд был почётен, будь то женский или мужской. При необходимости женщина могла выполнять мужскую работу, а мужчина — домашние обязанности. И ни один труд не считался важнее другого.

Дети в чувашской семье. Главной целью семьи было воспитание детей. Радовались рождению любого ребёнка — и мальчика, и девочки. В чувашских молитвах, когда просят божества дать много детей, упоминают ывăл-хĕр — сыновей и дочерей. Желание иметь больше мальчиков появилось позже, когда землю начали делить по количеству мужчин в семье (в XVIII веке). Вырастить дочь или несколько дочерей, достойных невест, было престижно, так как в женский костюм входило много дорогих серебряных украшений. И только в трудолюбивой и богатой семье можно было обеспечить невесту достойным приданым.

Традиционные элементы сохранились и в семейной обрядности, которая сопровождает важные этапы жизни человека: рождение ребёнка, вступление в брак и уход из этого мира.

Например, у верховых чувашей ещё в прошлом веке существовал необычный обычай: если в семье умирали дети, то следующего ребёнка, независимо от его крещёного имени, называли именем птицы или дикого животного — Чёкеç (Ласточка), Кашкăр (Волк) и так далее. Старались, чтобы в обиходе закрепилось именно это ложное имя. Считалось, что таким образом можно обмануть злых духов, сохранить жизнь ребёнку и сохранить род.

Обычно перед родами топили баню, где и проходили роды. Для помощи приглашали опытную пожилую женщину — эпи карчāк, которая принимала ребёнка и перерезала пуповину. Но часто случалось, что матери рожали детей в полевых условиях. Беременные женщины не могли позволить себе отдых и продолжали работать наравне с остальными членами семьи вплоть до рождения ребёнка. Роды у чувашских женщин проходили достаточно легко, потому что они постоянно занимались физическим трудом, были сильными и здоровыми.

Таким образом, в чувашской семье очень ценился труд, соблюдались традиции и обычаи, глубоко чтили память предков. Отношения строились на поддержке, уважении и взаимопомощи каждому члену семьи. Огромное внимание уделялось разностороннему воспитанию детей, ведь им предстояло продолжить род. Брак строился на принципе равноправия, что способствовало сохранению тёплых отношений в семье.

Лариса Владимировна Иванова, директор АНО «Дети Отчизны – достойная смена», Чебоксары