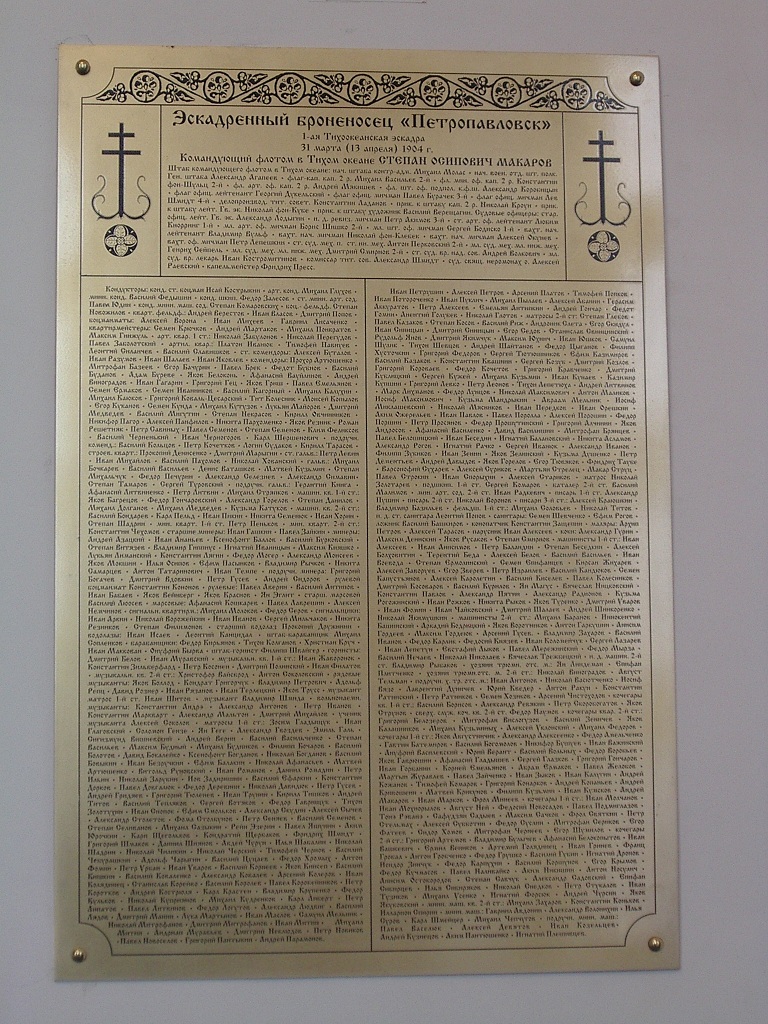

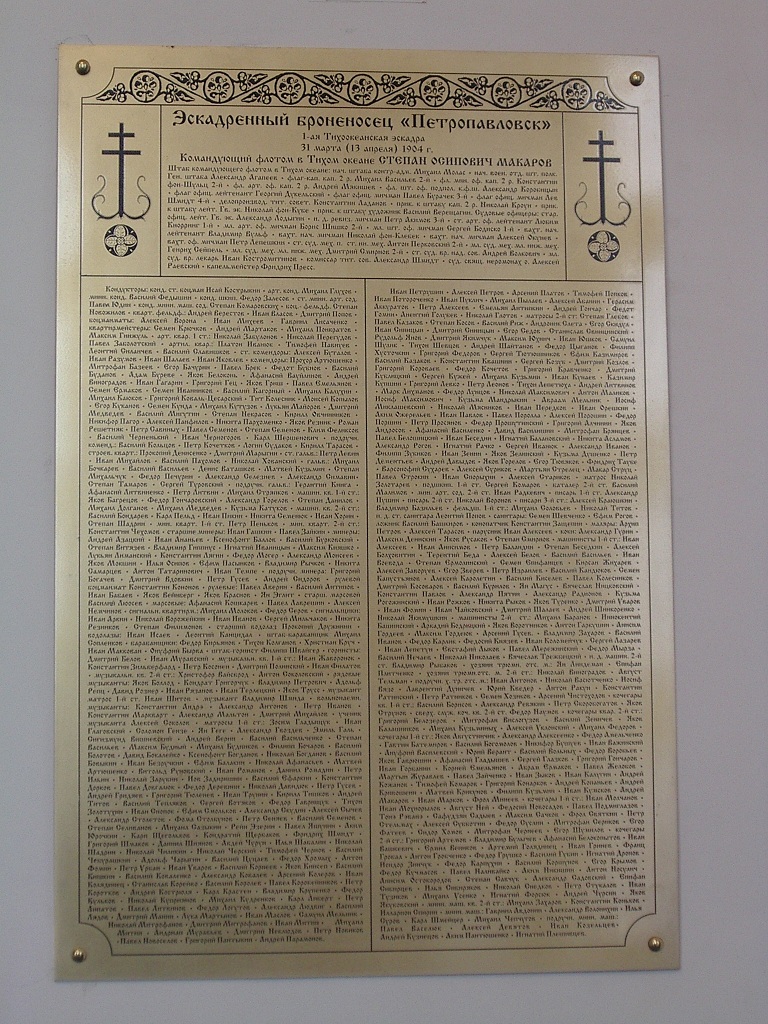

Тайна гибели адмирала С.О.Макарова была в руках японского водолаза

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; Движение «Колумбайн»; Батальон «Азов»; Meta

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:

http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; Понасенков Евгений Николаевич; Альбац; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Мирон Федоров; (Oxxxymiron); активистка Ирина Сторожева; правозащитник Алена Попова; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит»; M.News World — общественно-политическое медиа;Bellingcat — авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине; МЕМО — юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне; Артемий Троицкий; Артур Смолянинов; Сергей Кирсанов; Анатолий Фурсов; Сергей Ухов; Александр Шелест; ООО "ТЕНЕС"; Гырдымова Елизавета (певица Монеточка); Осечкин Владимир Валерьевич (Гулагу.нет); Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект «T9 NSK»; Илья Прусикин (Little Big); Дарья Серенко (фемактивистка); Фидель Агумава; Эрдни Омбадыков (официальный представитель Далай-ламы XIV в России); Рафис Кашапов; ООО "Философия ненасилия"; Фонд развития цифровых прав; Блогер Николай Соболев; Ведущий Александр Макашенц; Писатель Елена Прокашева; Екатерина Дудко; Политолог Павел Мезерин; Рамазанова Земфира Талгатовна (певица Земфира); Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Казанцева Александра Николаевна; Ривина Анна Валерьевна

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-10022023.pdf