Это письмо 22 марта 1992 года отправил мне из Белграда Сречко Йованович, тогдашний глава издательского дома «Дечье новине». Свободно владеющий русским языком мой друг сам же, без помощи секретарши или кого-либо из своих редакторов, и отстучал это письмо без единой помарки - на своей пишущей машинке с русской клавиатурой.

«Дорогой наш Юра,

Станка тебе писала отдельно, больше всего о том, что делают трнавцы, как они там живут и чем занимаются в начале новой весны. О нас здесь, в Белграде, могу сказать, что мы в порядке, здоровы, много работаем и справляемся со всеми трудностями, которые в основном проистекают из «демократической» Европы. Благодаря нашему здоровому сельскому хозяйству, так же, как и другим ресурсам, и разумеется, трудолюбию наших людей, здесь не ощущают никакого дефицита, хотя инфляция растет день ото дня.

В связи с твоим письмом от 4 февраля я могу сказать тебе следующее:

МИХАИЛ ПРИШВИН. Нас интересует этот писатель и публикование его произведений в Сербии. Я очень внимательно прочитал его книгу Я ВСТАЮ В ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС, которую ты мне послал. Она совершенно проста, как природа, и глубока, как человеческий разум. Когда я получу от тебя вторую книгу КЛАДОВАЯ СОЛНЦА, мы более серьезно подготовим план издания его книг в нашей стране...».

К насыщенному и другими издательскими заботами письму я ещё вернусь, но сейчас хочется сразу же открыть и следующее, отосланное Йовановичем спустя два месяца, в мае того же года. В нём он не просто возвращается к разговору о Михаиле Пришвине, но придаёт теме куда больший смысловой объём.

«Спасибо тебе, что ты обратил мое внимание на этого писателя, которого я теперь снова открываю для себя. Раньше я читал лишь некоторые его рассказы, а сейчас не торопясь читал и внимательно перечитывал его размышления о природе и людях, об отношении человека к этой красоте, сотворенной Богом. Для него характерно полное отсутствие малейшей ненависти, которой переполнен современный мир. Мне думается, что М. Пришвин сегодня нужен всем нам, я его постоянно читаю, по нескольку страниц после телевизионных новостей и тех ужасов, что вижу на экране. Пришвин действует как лекарство на нашу душу. Мы во всяком случае опубликуем избранное из книги ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, и я предложу это перевести кому-нибудь из наших славистов. Больше всего мне хотелось бы сделать это самому, но, поверь, у меня столько забот, что я не могу выкроить время для дела, которое люблю больше всего».

А вот отрывки из его письма от 15 июля того же 1992 года: «Извини, что с большим запозданием отвечаю на твое письмо от 2 мая. Я поздно его и получил, а кроме того, у меня было много чрезвычайных дел здесь, в фирме. Сейчас, после введения санкций против нашей страны мы должны были предпринять меры и начать работать по новым принципам. Нам остается лишь верить, что эти трудности не продлятся долго, и мы вернемся к нормальной деятельности».

Немного ниже, в том же письме: «Мы с большим интересом следим за событиями в России. От этого зависит и наше будущее. Все наши надежды связаны с новой, духовно возрождающейся славянской Россией, которая нас охранит от безумной пропаганды Запада, от уничтожения уникальных духовных ценностей человека. Я верю, что это время настанет, не в один прекрасный день, а постепенно, и русские люди вернутся к своим основам и неуничтожимым ценностям этого поистине великого народа и его великой истории.

Я всегда радуюсь, когда узнаю какую-нибудь обнадёживающую новость, когда прочитаю какой-нибудь новый текст или когда получу номер какого-нибудь патриотического издания».

И ещё из того же письма: «Меня очень обрадовал протест русских писателей против введения санкций против Югославии.

И тогда, и сейчас мне было важнее знать, что думают о нас Распутин или Белов, чем весь западный мир. Это мне доказало, что мы правы, и что русские писатели не изменили своим традициям патриотизма, славянства, чувству справедливости и сострадания.

Русская литература должна существовать и в будущем. Мне не хотелось бы, чтобы мои потомки жили в мире, если ее не будет. И сейчас я снова благодарю Бога за то, что в юности я выбрал русскую литературу и начал ее изучать, и что она всегда, помимо моих основных занятий, представляла собою мою параллельную, духовную жизнь».

* * *

По-сербски счастье - «среча». От этого смыслового гнезда - и сербские мужские имена, щедро или даже беззаботно, с какой-то озорной бесшабашностью обещающие человеку счастливую долю: Сретан, то есть счастливый, Сречко, то бишь счастливчик, чуть ли не баловень судьбы. Был ли мой друг Сречко Йованович счастливым или даже счастливчиком? Мы с ним в течение почти двадцати лет встречались, переписывались, дружили, обменивались то радостными, обнадёживающими, то совсем даже вредными для души вестями, касавшимися наших семей, наших близких, наших родственных народов, и я как-то постеснялся хоть раз спросить его, припомнив строку из стихотворения Ивана Бунина: «Был ли счастлив ты в жизни земной?». Наверное, и потому ещё было бы неловко озадачивать мне его, а ему меня подобным откровением, что оно показалось бы приглашением к какому-то взаимному велеречию.

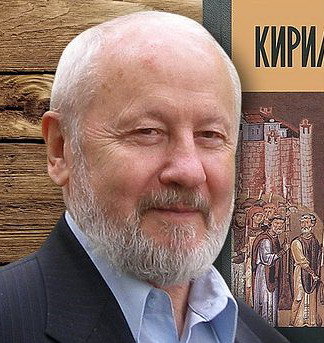

Мы со Сречко Йовановичем познакомились в самом конце восьмидесятых. В стенах редакции «Литературной России» шла деловая встреча по случаю выставки в Москве югославского издательства «Дечье новине». Гости говорили об уникальности единственного на всю федерацию предприятия, которое для поколения дошколяров и школьников умно и с любовью готовит в современнейшем производственном комплексе всё-всё-всё, начиная с учебников, тетрадок, ранцев, линеек, карандашей, пеналов и кончая читаемой нарасхват газетой детских новостей, серией журналов, целою библиотекой стихов, прозы, нотных сборников... Я заметил, что от сербов за столом больше выступают другие, а Йованович, которому, казалось бы, и карты в руки, по преимуществу помалкивает. Среднего роста, худощавый, лицом заметно бледней своих земляков, в немодных очках, - по внешности я бы принял его за сотрудника одной из многочисленных редакций или бухгалтера, а вовсе не за хозяина процветающей фирмы-монополиста.

Хотя речь в кабинете заходила и о налаживании достойного литературного взаимодействия, но почти ничему из намеченного, увы, уже не суждено будет ни у них, ни у нас, ни завтра, ни послезавтра осуществиться.

Почему?

Да потому что ни у кого из нас, оказавшихся к тем дням в узком междувременье перестроечного благодушия, не заныло под сердцем от предчувствия, что две наши социалистические державы, будто безропотные блаженные слепцы при тихо исчезающих поводырях приближаются к своим последним, подлинно роковым, срокам.

Но и тютчевская стихотворная формула «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» для случая с моим Сречко Йовановичем, а тем более для ситуации с СССР и СФРЮ показалась бы не менее велеречивой. Да, есть счастье на страшном пиру битвы, в зареве божественного возмездия. Но велика ли радость присутствовать безвольным наблюдателем при фейерверках всесветной аферы, вдыхать серное зловоние плутократических оргий?

Моему другу выпало короткое счастье: начать свой просветительский труд с маленькой газетки для детишек, превратить её в марку великолепного производства... и около десяти лет удерживать свой дом, своё уникальное детище - под натиском всё более беспощадных международных ужесточений.

Напомню, летом 1992-го, «после введения санкций против нашей страны» Сречко ещё верит, «что эти трудности не продлятся долго». И потому пишет не об одном лишь намерении переводить на сербский и печатать рассказы и повести Михаила Пришвина. Его увлекает возможность познакомить детей Югославии и с шедеврами великолепного русского художника-графика ХХ века Юрия Алексеевича Васнецова, автора неповторимых книжных иллюстраций для самых маленьких: «Спасибо за книгу, которую ты мне послал. Я ее сразу же показал нашим редакторам и иллюстраторам. Они сейчас готовят некий широкий проект использования его иллюстраций. Я думаю, что этот проект охватит не только издание книг и книг-картинок, но мы также попытаемся использовать иллюстрации и в некоторых других видах продукции: детских играх, картинках для складывания, открытках, календарях и пр.».

Но «русскую тему» для своего издательства Сречко предполагал резко расширять и за счёт книг, которые самой русской аудиторией воспринимались тогда как что-то совершенно неожиданное, ломающее идеологические ограничения недавних времён.

Его, в частности, увлекла возможность издать у себя биографический труд Михаила Вострышева, вышедший у нас в серии «Жизнь замечательных людей». «Книгу о св. Патриархе Тихоне, - пишет мне Йованович 19 мая 1992 года, - я показал представителям Сербской Православной Церкви. Господин Атанасие (Евтич), епископ Банатский) оказал нам честь и согласился написать предисловие для сербского издания. Вострышеву мы можем заплатить за использование его авторского права в югославских динарах во время презентации его книги в Белграде, или как-нибудь иначе. Следует его предупредить, что наши тиражи много меньше, чем в России (я думаю, что книга может выйти тиражом от 3-х до 4-х тыс. экземпляров). Книга может выйти в свет в начале будущего года».

В том же своём письме он заводит разговор ещё об одном авторе серии ЖЗЛ, Валерии Сергееве, и о его книге об Андрее Рублёве, величайшем художнике Древней Руси. «Сейчас мы подождем и посмотрим, - уточняет осмотрительный и обязательный Сречко, - стоит ли нам обратиться к итальянской фирме, владеющей правами на публикацию его произведений. Как только мы что-нибудь решим и обратимся к этой фирме, я тебе тотчас же сообщу».

А напоследок он, озадаченный резким приростом внешних издательских хитросплетений, советует: «Я думаю, что было бы лучше всего нам в будущем связываться со всеми русскими авторами напрямую, без посредников, которые забирают себе большую часть авторских гонораров, и поэтому прошу тебя указать нам и на других русских писателей патриотической и православной ориентации, чтобы мы попробовали представить их нашим читателям».

Нет у меня сейчас никакого библиографического пособия, чтобы проследить по нему, какие из русских книг, намеченных тогда Йовановичем для перевода на сербский, успели выйти в 90-е годы. Последнее десятилетие века начиналось для него с надежд на возрождение православной Сербии и братской ей своим единоверием Черногории, на прибыток новых литературных имён и духовных свершений из любимой им России. Замыслы этого негромкого, но мудрого стратега в деле культурного строительства не были мечтательными. Они вытекали из реальных возможностей, а не миражей или небрежно намётанных схем. Они вполне могли и впредь осуществляться.

Но уже заклацали над его землёй челюсти международных санкций. «Мировое сообщество» начало с экономического и дипломатического, но затем перешло к жестокому военному вмешательству во внутреннюю жизнь древнего державостроительного народа Балкан.

Кажется, ни одна натовская ракета не упала в Горнем Милановце на самое многоэтажное здание городка, в котором трудились люди «Дечьих новин». Но с крахом югославской федерации громадная фирма начала быстро рушиться структурно.

Сречко, заставший сполна эти «минуты роковые», вовсе не хотел мне в своих письмах исчислять их тоскливые подробности, хотя мы продолжали переписываться и в новом веке, когда его любимой «фирмы» уже не стало. Поневоле темы его писем сократились всего до двух: во-первых, он сообщал о продвижениях или задержках с изданием на сербском моих книг - романной дилогии «Унион»-«Полумир» и «Дмитрия Донского»; второй же неизменной темой почти с самых первых писем были наши взаимные обмены домашними новостями.

Началось всё с ЖЗЛ-овского «Донского», к которому Сречко прицелился, кажется, ещё при московском нашем знакомстве. Но уже в Белграде, в 1991-м, когда я в маленьком (изначальном) офисе «Дечьих новин» поделился с ним своим замыслом большого повествования о Сербии, правда, уже не в виде исторических очерков о завораживающих моё воображение личностях Георгия Чёрного или поэта-владыки Петра Негоша, или генерала Драже Михайловича, а в жанре «свободного романа», он тут же, при всей внешней своей сдержанности, ответно увлёкся. И настолько, что вдруг предложил ехать с ним в Горний Милановац, в котором он обычно половину недели трудится на основном своём производстве. Ехать, чтобы и мне пожить там, для начала, несколько дней и взобраться, опять же для начала, на плато Равну Гору, где, как я уже читал и слышал, в 1941 году располагался штаб четнических повстанческих отрядов под командой Михайловича.

На счастье, у меня выкраивается время для нежданного «рывка судьбы», и почти тут же я соглашаюсь на щедрое приглашение. На счастье же, чуть не в тот самый день, ещё до выезда, Сречко знакомит меня со своей супругой Станкой, маленькой, хрупкой на вид, но необыкновенно энергичной женщиной редкостного, от природы, бескорыстия и дружелюбия.

Сам Сречко не курит и почти никогда капли вина в рот не берёт. Зато мы со Станкой, сидя за неспешной, как по-сербски принято, беседой, в их небольшой квартире, во всю «пушим», то есть, курим чудесную сербскую «Дрину» без фильтра, которой Станка меня от души угощает, как-то сразу, думаю, догадавшись, что я в Белграде сейчас на мели. Это «солдатский» табак, говорит она, но из хорошего домашнего «дувана», и он крепок, но не «лют», как армейский табак у французов, которые в сигареты крошат сигарные отходы. Сречко с удовольствием участвует в беседе ещё и как переводчик, поскольку я в разговорном сербском пока слаб, а Станка не всё «схватывает» по-русски. Сречко наливает нам и по рюмочке прозрачной сливовицы, и тут же выясняется, что этот чудесный напиток - изделие её родного отца, живущего в двухстах километрах отсюда, в Шумадии, в большом селе Горнья Трнава, совсем, кстати, недалеко от Тополы, где жил Караджордже, о котором, как она услышала от Сречко, я хотел бы написать...

Кажется, я чуть не поперхнулся в ту минуту. Не от слишком сильной затяжки «Дрины», не от большого глотка препеченицы, а от сорвавшихся с губ Станки двух имён: Караджордже, Топола... Знали бы она и Сречко, что я уже два или три раза просил в Клубе писателей на Французской, 7 - и на днях, и в прошлый свой приезд, чтобы они помогли мне выбраться в Тополу, на родину великого сербского вождя, хотя бы на день, ну, пусть на полдня, туда и обратно.

- Караджордже... Георгий Чёрный... Так звал его Пушкин... - пробормотал я, не умея как-то иначе выразить сильнейшее смятение.

- Сречко, помоги сказать, - попросила Станка мужа. - Если вы, Юрий, захотите побывать в Тополе, это было бы совсем не трудно для нас. Вы даже можете пожить в сельском доме у моих родителей, сколько захотите, и оттуда вас отвезут в Тополу, к памятнику, и вы подниметесь на гору Опленац, в храм-мавзолей, где похоронен сам Караджордже и все его наследники из династии Караджорджевичей... Я выросла в Горньей Трнаве и знаю: там в окрестностях даже сохранилась церковь, в которой венчались Караджордже и его невеста. Но в ней уже давно не служат... Хотите сигарету?

Да, мне очень захотелось выкурить ещё одну сигарету. И выпить ещё рюмку сливовицы, чтобы хоть немного успокоиться. Мы чокнулись со Станкой. Я раскурил «Дрину» и в ту самую минуту мне стало вдруг ясно, как Божий день: я напишу, точно, напишу этот свой клубящийся в голове «свободный роман», в котором ещё непонятно каким образом, но обязательно окажутся и Георгий Чёрный, и генерал Михайлович, и Равна Гора, и Топола с Горньей Трнавой. Напишу его или сгорю от стыда перед Сречко и Станкой, которые сегодня сделали всё, чтобы мне его написать.

Видимо, меньше, чем через год после тех событий (поездка со Сречко в Горний Милановац и его Равногорские окрестности; а со Станкой - в Горнью Трнаву и Тополу) я имел основание сообщить из Москвы Йовановичу, что дописываю роман, и уже есть название (по имени белградской гостиницы, в которой временно обитают его герои). Иначе в своём письме от 15 июля Сречко не мог бы спросить: «Меня интересует, как продвигается роман «Унион»? С нетерпением жду случая прочитать первые страницы»... И тут же авансом следует такая оценка ожидаемому им чтению, которой сам я, зная его обычную сдержанность, не вполне доверяю и по сей день: «... я уверен, что это будет лучшее из того, что написано о Сербии. Мне кажется, что ты очень хорошо почувствовал дух нашей страны и нашего народа и сможешь все это передать надлежащим образом в своей книге. Желаю тебе успеха в этом исключительно гуманном деле».

Кто из писательской братии не знает, как много значат в подхлёстывании и подбадривании наших усилий звучащие наперёд оценки-преувеличения, особенно из уст людей, которых мы не можем подозревать ни в лести, ни в хорошо замаскированной иронии?

По выходу «Униона» в России и после того, как я переслал Йовановичу номера «Нашего современника» с текстом романа, он сразу занялся переговорами с переводчиком и настроил его на быстрый темп, на издание книги в ближайшие сроки. Внешне уравновешенный, неторопливый Сречко в работе предпочитал соответствоватьь бесперебойным ритмам большого многопрофильного производства.

Но, как вскоре стало очевидно, ещё более сжатые сроки и ритмы уже навязывали Сербии те, кто своим сценарием экономической и политической блокады, а затем и самых безжалостных военных акций захотел навсегда подавить в сербах извечный порыв к сопротивлению.

В стране, где женщины зимой вынуждены рожать в неотапливаемых больницах, а старики - часами простаивать в очередях за тем же молоком для детишек, а тысячи семей - на тракторах переезжать куда глаза глядят из родных городов и сёл, потому что их подчистую изгоняют под угрозой резерваций и концлагерей, - ну, разве в такой оскорбляемой стране, оставленной на позор всем миром, могла что-либо значить участь каких-то двух, трёх, ну, пусть десятка, другого запущенных в производство книг, в том числе переводы с русского? Я не раз писал Сречко и говорил, что мне даже неловко при сложившихся для его издательских трудов обременениях вообще надеяться на успех задуманного нами. Если и не получится ничего, разве наши с ним отношения из-за этого пострадают? Неужели авторское честолюбие для меня важней, чем дружба с ним, Станкой и их большой роднёй, открывшая возможность увидеть и полюбить Сербию, - в её глубинном нетуристском облике, в сокровенной чистоте её народных характеров.

Нет, Сречко, не возражая мне вслух, продолжал свои заботы о совместно начатом.  Когда

под конец 90-х я снова оказался в Белграде и сказал ему, что ничего не

знаю больше о прототипе сербского солдата из моего «Полумира», с которым

встречался в Москве, где славному парнишке подлечивали пробитый

осколком позвоночник, Сречко через минуту тихо отошёл к телефону и

принялся названивать кому-то. Через четверть часа он вернулся к застолью

и вручил мне адрес белградской Военно-медицинской академии:

Когда

под конец 90-х я снова оказался в Белграде и сказал ему, что ничего не

знаю больше о прототипе сербского солдата из моего «Полумира», с которым

встречался в Москве, где славному парнишке подлечивали пробитый

осколком позвоночник, Сречко через минуту тихо отошёл к телефону и

принялся названивать кому-то. Через четверть часа он вернулся к застолью

и вручил мне адрес белградской Военно-медицинской академии:

- Ты можешь подъехать туда в отделение хирургии. Тебя пропустят. Твоего солдатика на днях привезли из его родного города на очередную профилактику. Думаю, ему будет приятно повстречаться с тобой снова...

Таковы истинные сербы.

Я счастлив свидетельствовать здесь о том, что мой друг Сречко Йованович оказался истинным сербом. Про таких в своём родном кругу негромко говорят: «серб от Косова».

Истинный серб - не обязательно герой Косовской битвы или Солунского фронта. Он, может быть, и по воробью никогда в жизни не выстрелил из рогатки. Но в душе он всё равно ратник, воин, равняющийся на древних рыцарей Косова поля.

Даже если он занят лишь тем, чтобы у детей были самые совершенные учебники по родной грамматике, самые красивые цветные карандаши в пенале, самые чисто стирающие с бумаги грязь ластики. А он, Сречко Йованович, сверх этого хотел ещё переводить на сербский любимые свои рассказы о природе Михаила Пришвина. Только на последнее заветное намерение времени ему так и не хватило.

Человек чести и долга, он понимал их не как абстрактные и отвлечённые «общечеловеческие ценности», а как непременные свойства христианского стоического поведения - своего православного стояния до конца.

Как-то, раз или два, я замечал ему в шутку: «Сречко, я, кажется, не фарисей, но ты у нас, похоже, большой грешник. Что ни выходной день, ты всё равно отправляешься на работу. И так, вижу, всю жизнь. Как же ты будешь оправдываться на том свете?». Он разводил руками, улыбался и отвечал что-то невнятное. Но однажды в письме всё же высказался: «Я, как и всегда, весь в работе и каждую субботу и воскресенье вспоминаю твои слова из письма, где ты пишешь, что я грешу, работая седьмой день в неделе. Поверь, я это делаю из внутренней потребности помочь своей фирме, а через это и своему народу, за интересы которого она борется. Поэтому я спокоен и не чувствую себя грешником».

В этом же письме (24 февраля 1993 г.) он, по неукоснительно соблюдаемой привычке, касается и нашего «дела»: «Твой роман на рецензии, ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ уже набран, и сейчас мы собираем средства для его публикации. Мне жаль, что сейчас я не могу сказать тебе точно, когда он выйдет (вопреки всем ожиданиям Сречко, он вышел лишь через 7 лет. - Ю.Л.), но я договорился с Леной Бондаревой вместе уточнить дату, потому что и она хотела быть в Белграде, когда ты приедешь и когда мы организуем представление книги».

Обстановка более чем двадцатилетней давности, и разве не пора уже сказать, что упоминаемая здесь Йовановичем историк Елена Бондарева вместе со своим мужем Виктором Бондаревым, в начале 90-х работавшим в советском, а потом и в российском посольстве в Белграде, не только дружили со Сречко и Станкой, но и необыкновенно много сделали для того, чтобы писатели, журналисты, мыслители из России, такие как Эрнст Сафонов, Александр Проханов, а за ними Василий Белов, Валентин Распутин, Игорь Шафаревич, Эдуард Володин, Леонид Бородин, Сергей Лыкошин и другие имели возможность приезжать в Сербию, непосредственно знакомиться с её лучшими людьми - от национальных вождей до солдат в боевых патрулях...

* * *

Жалею теперь, что в нашей переписке с Йовановичами 90-х годов писем от них сохранилось гораздо больше, чем моих к ним. Значит, торопился, забывая делать для себя машинописную копию. Или же, не придавая особого значения

иным из «деловых» своих депешек. Но с началом нового столетия стал более внимателен и к себе как участнику немалой уже по объёму переписки. Ну, как было не сохранить это вот поздравление, отправленное в Белград 16 января 2007 года?

«Дорогие друзья Станка и Сречко!

Вчера утром разговаривал по телефону с Еленой Бондаревой, и мы с ней порадовались полученной от Сречко вести о новом прибавлении в Вашей семье - рождении внучки Стефании. Снова и снова Вас поздравляю! Сречко в который уже раз подтверждает смысл своего имени. Это же настоящее счастье - иметь такое обильное продолжение своего рода на земле. Тем более после стольких утрат недавнего времени»....

Но вот в ноябре 2008 года пришло по электронной почте письмо из Белграда. Писал Срето Танасич, известный сербский учёный-лексикограф, переводчик двух моих романов. Мы и накануне переписывались с ним чаще обычного, - от него я скорей всего узнавал о тяжёлой болезни Йовановича. А тут - самая краткая весть: нет больше нашего друга Сречко. В тот же час я ответил Танасичу и попросил, по возможности, донести до вдовицы мои слова:

«Дорогая, милая СТАНКА!

Прими сердечное сострадание твоему горю. Большую утрату понесла вся Ваша дружная семья, дети, внуки, многочисленные родственники. Всей душой я в эти часы и дни с Вами. Сегодня утром ходил в церковь и поставил поминальную свечу за моего друга Сречко.

Ты, Станка, свидетельница того, как много своей души он посвятил и мне, как из года в год помогал лучше узнать Сербию, её славную и трудную историю.

Встреча с ним, с Вашей семьёй - одно из самых ярких событий в моей жизни. Без преувеличения могу сказать, что именно Сречко и ты открыли для меня Сербию, её красоту, её великую духовную силу.

Помнишь, в последний раз, когда я был в Белграде, мы втроём ходили на Новое гробле. Перед глазами стоит этот тихий тёплый осенний вечер. Я не знаю, где будет лежать прах Сречко, но если Бог даст когда-нибудь ещё приехать в Сербию, я обязательно приду поклониться земле, где он лежит. Я счастлив, что дружил с ним, что был обласкан его вниманием, его удивительной добротой. И в ушах у меня до сих пор звучит его тихий, усталый, но удивительно добрый голос, услышанный по телефону несколько недель тому назад.

Станка, я плачу вместе с тобой.

Вечная память твоему и нашему Сречко!

25 ноября 2008 г.

Москва».

Проводив своего Сречко, Станка, как и принято в Сербии, надела на целый год вдовье, чёрное. Но не замкнулась ото всех, от мира, заботами и бедами которого он жил. Станка собрала и выпустила в свет книжку памяти о нём, украсив её страницы многими фотографиями, которых сам он никому из гостей, по крайней мере, при мне, не показывал, не желая сосредоточивать их на своей персоне.

Но потом ушла и маленькая безунывая Станка. Остаётся теперь, вспоминая этих двух чудесных моих друзей, утешаться перелистыванием его подробных, дышащих глубинным спокойствием писем и её скромных, коротеньких, от руки, приписочек - с неизменными приветами-поздравлениями моим внучкам Саше и Кате. Или читать по-сербски его послесловия к двухтомной дилогии, которой сам он и придал общее для «Униона» и «Полумира» заглавие: СРПСКА ПРИЧА РУСКА БАJКА.

* * *

«У нас со Станкой всё хорошо. Станка сейчас в коротком отпуске, и я ей завидую, что она может выспаться утром, когда я ухожу на работу. И у трнавцев все идет нормально. Они часто приезжают сюда, в Белград, и продают на рынке свою знаменитую ракию, чей аромат ощущается в твоём романе УНИОН»...

«У нас нет больших перемен. Здесь, в конце февраля, что не так часто случается, выпало много снегу. Кругом все бело, чисто и очень красиво, как будто это и не на нашей планете, переполненной ненавистью и непониманием».

2015

http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/serbskije_imena_srechko_i_stanka_132.htm