Не повезло этой рукописной книге со временем её выхода из печати. Много воды утекло, сменились эпохи с той поры, когда Сильвестр составлял её, редактируя и приводя в соответствие с нормами тогдашнего русского языка, как литературного, книжного, так и народного, разговорного, из разнообразных, древних и новых, источников, тексты о домашнем обиходе и обычаях семьи, этой высшей ценности русской цивилизации. Ох, как не повезло!

Протопоп Сильвестр жил в XVI веке, входил в ближайшее окружение молодого царя Ивана Василевича, впоследствии названного Грозным, был его советником. А печатное издание «Домостроя» увидело свет и стало известно широкому читателю лишь во второй половине XIX века. Во время расцвета русского царства была православная страна, верная традициям предков, а стала Российской империей, следующей по пути прогресса. Трёхсотлетняя пропасть! Читающая публика, светская интеллигенция, уже получала западноевропейское образование, научное и атеистическое в своей основе, а книга «Домострой» создавалась для глубоко верующего христианина. То, что было с полуслова понятно русскому человеку той поры, искажалось, сознательно и неосознанно (чаще первое!) западниками и даже славянофилами времени перемен и грядущих революционных преобразований.

Уже в XVII веке появилась трещинка на европейском фасаде Руси (польско-шведская интервенция), в XVIII прорубилось усилиями Петра Великого окно, выросшее к исходу столетия в анфиладу окон, а в XIX веке появились дверные проёмы в Европу, широко распахнулись ворота, причём они отворялись с обеих сторон. Но в деревнях, общинах старообрядцев и церковных приходах продолжали хранить традиции народного православия. И вот появляется книга, как тогда показалось, тянущая из цивилизованного на западный манер мира в прошлое, ещё хранящееся в русском народе, как и вечные человеческие ценности. Для читающей публики это было отягчающим обстоятельством, наглядным примером «отсталости» России. И эта крестьянская правда тотчас была принята в критические штыки той интеллигенцией, которая внутренне приняла европейское направление развития.

И вот тогда-то и возник нелепый, но прилипчивый термин «домостроевщина», понимаемый как нечто уже устарелое, консервативное, тянущее вспять, даже варварское и жестокое по отношению к детям, женщинам, свободе индивидуума. Причём именно иностранный читатель первым стал распространять мнение о якобы диком быте русского человека, а наш обыватель с удовольствием ему вторил. Не читали, но осудили – это так знакомо! Набрали цитат, причём оборванных, – и на тебе! Как же нам, теперешним, с этим ярлыком совладать, как уверить нынешнего читателя, не историка, понимающего значение этого источника русской культуры, не философа, а простого человека, что все эти вымыслы-домыслы ничего общего с «Домостроем» не имеют? Нет в нём никакой «домостроивщины», а есть правдивое свидетельство чистоты национального самосознания, той краеугольной опоры, что если вынуть её из-под фундамента нашего дома, то петля западного просвещения, накинутая на горло человечества, страдающего безверием, затянется. На русское прошлое следует смотреть русскими же глазами.

1.

Предлагаю просто открыть и начать читать эту великую книгу, непредвзято осмысливая тот опыт домашней жизни и семейного лада-уклада, что накопили наши предки со времён принятия святым Владимиром христианства в его православной («ортодоксальной») форме вероисповедания и до самого момента её написания, до эпохи совершенного расцвета Московской Руси. ( «Домострой». / Сост. вступ. статья. пер. и коммент. В.В. Колесова. Подготовка текстов В.В.. Рождественской, В.В. Колесова и М.В. Пиминовой. – М.: Сов. Россия, 1990 – 304 с.). Полное название памятника классической русской литературы: «Книга, называемая Домострой, содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам и служанкам». В ней 66 глав, а в некоторых списках добавлены «Чины свадебные», о чём будет отдельное исследование.

Начинается «Домострой» с проблем «духовного строения» человека и общества. Это понятно, поскольку духовное – верховное, освещающее душевное («мирское строение») и телесное («домовое строение») божественным светом, вне которого правды нет. Само слово «строение» (строй) означало в те отдалённые времена на Руси то, что впоследствии обозначали термином «наука», хотя понятия эти не равнозначны («домостроительство» – калька слова «экономия»). Перед нами не наука абстрактная, отвлечённая, а, скорее, ответ на вопрос «как жить по совести и умереть достойно». В западноевропейском обществе дом и церковь были разделены, назидательные повествования (поучения) и хозяйственные рекомендации в зарубежной традиции практически не пересекались, как, например, в книге «Парижский хозяин» и других, ведущих начало от античного автора Ксенофана, создавшего эталонную книгу для западной цивилизации «О хозяйстве».

«Домострой» совсем другое дело. Уже в начале книги, обращаясь к читателю, автор настраивает его на связующее всё живое понимание любви: «Аще стражет един уд – то вси с ним стражут (апостол Павел, 1 Коринф. 12, 26), – тако ж и ты, не о себе едином пещися, но и о жене, и о детях своих, и о прочих и о последних домочятцех, вси бо есми связаны единою верою к Богу. И з добрым сим прилежанием имеи любовь ко всем (выд. В.П.), по Бози живущим, и око сердечное, взирающее к Богу, и будеши сосуд избран, не себя единого несыи к Богу, но многих…». Слово любовь пронизывает всю книгу и озаряет каждую её страницу. Надо помнить это и не искать отдельных слов о любви между мужем и женой. Это подразумевается, это само собой разумеется. И ещё, христианская любовь не сводится, как это часто трактуется в наши дни, к телесной близости между мужчиной и женщиной, но мужем и женой («плоть едина»), она от Бога («Бог есть любовь») и по закону иерархии последовательно освещает и духовное, и душевное, и телесное мироздание. По сути, персонажи «Домостроя» – идеальные люди, образцы для подражания, такие, каким должен быть человек, но вряд ли является. Это во многом утопические главы, выдающее желаемое за действительное. Стилистически, начиная с Предисловия, текст создан на понятном книжном и народном изустном, пословичном языке. Перед нами образное повествование о доме, о дворце и царстве, о трудах и заботах человека любого века, поскольку все являются детьми Бога Отца и Сына и Святого Духа, жителями вечности.

Вот перед нами первые 15 глав «Домостроя». Они посвящены духовному строению человека, правилам христианского общежития в доме и храме (дом и храм – едины, церковное и светское соединено авторитетом прошлого, даже непомерно глубокого). Главное, как «быти… (жить) во всякой чистой совести и в правде». До XVI века книжное слово «совесть» и просторечное «правда» являлись синонимами. Жить по правде издревле означало жить правильно, по совести – по Евангелию (Благая Весть), христианскому Закону и глубинным народным обычаям, то есть по заветам предков. И то и другое – одно этическое понятие, имеющее равное отношение к «праведному житию». Муж обязан, отсекая всякие дикие привычки, как глава семьи «жену поучяюще (наставляя), тако ж и домочядцов своих наказующе (поучая), не нужею, ни ранами (битьём), ни работаю тяшкою, имеюще, яко дети во всяком покое: сыты и одены, и в теплом храме (избе), и во всяком устрое». Иными словами быть «трудником к Богу и неосудником всякому человеку», иметь «любовь нелицемерную во всем». И так по всей социальной лестнице: «возлюби всякого человека, по образу Божию созданного», «царя или князя», «отцов своих духовных…, архиереев», относись с доверием и любовью к священникам, которые дают полезные советы «как мужу наставлять и любить жену свою и детей…». Домострой советует при всех бедах «не впадать в отчаянье», следовать за духовными наставниками – они «уврачуют тебя». Далее следует перечисление святых дел, список которых не длиннее (короче!) деяний нашего времени, которые происходят от отступления «закону христианского отческого предания». Особо бичуются те отклонения, когда «… от жён блудят, или содомский грех содевают и всякое бесовское угодие…». Недобрые дела занимают многие страницы этих глав, создаётся впечатление порочности целого народа, но это не так. Просто такова природа зла, что в перечислении оно превосходит добрые деяния. Вспоминается из Лермонтова: «Но людям я не делал зла, / И потому мои дела/ Не много пользы вам узнать,/ А душу можно ль рассказать…». То, с чем человеку необходимо вступить в битву, неисчислимо, целое бесовское войско! Оно скорее по своему дьявольскому числу бросается в глаза, нежели добродетели. Правда же – одна-одинёшенька. Составители «Домостроя» пытаются именно «душу» рассказать. В нём приводятся обильные выписки из Кормчей книги с толкованиями от святых отцов, как врачевать себя от греховных обычаев, порождённых искажённой природой человека и передаваемых из поколения в поколение волхвами, волшебниками и чернокнижниками. Они делают однозначный вывод: такие люди «от церкви… – да отженутся». Примечательно, что применён глагол «отженить», что одновременно означает разрыв с пагубными пристрастиями и бракоразводный процесс (уйти от жены).

Итак, «государю» своего дома надо жить «со всею любовью и чистой совестью»: «чистота хранити, и всякого зла не творити». Это общее и для царя и для главы обычной семьи. «Домострой» адресован всем русским людям, по всем ступеням социальной лестницы. Идти божьей дорогой добра – разве не прекрасны эти слова? Кто в них кинет камень? Может, и кинет какой-нибудь уж окончательный атеист, нигилист и эгоист. В них суть «духовного строения». Но современный, критически настроенный читатель «Домостроя» словно пропускает без должного внимания первые пятнадцать глав и сразу же переходит к главам мирского строения (16-29 главы), то есть к большесемейным отношениям («челядь» в собирательном значении) со «своиственниками», вызывающими его неприятие. И уже не читает, утратив запал критицизма, о «домовом строении» (30-63 главы), наиболее реалистическую часть, написанную крепким русским языком, считая его заведомо устарелым. Но если первые главы пропустить, то не понять и последующих разделов «Домостроя». Как раз в начале книги даётся камертон к остальным текстам. И совершенно не понятно, как эти главы, в которых церковные и народные идеалы сливаются в единый взгляд русского православного человека времён Московской Руси, можно опустить, тем самым искажая исторический источник. Может быть, именно «правда» образа семьи колола глаза либералам, вызывая отторжение отчетливо выраженного в этой книге русского национального и религиозного самосознания? Похоже, что именно так. И, как видим, надолго, до сегодняшнего дня, до западного понимания индивидуальной свободы, не знающей берегов, когда семья с её духовной организацией стала считаться анахронизмом, а идея индивидуальной свободы перешла в свою крайность, вплоть до свободы смены полов в детском возрасте. Что плохого в том, что наши предки молились о семейном счастье, обращаясь к Богу и Богородице, помня о Святом семействе, о бракосочетании в Кане Галилейской (первое чудо Иисуса Христа, превратившего воду в вино, телесное в духовное)? Но тогда ещё не знали крайнего научного «обмирщания», хотя зерно сомнения было уже посеяно и осталось недолго ждать, когда появятся ядовитые цветочки. «Домострой» и явился противоядием от настоящих и будущих бед, от попыток разрушить традиционную семью.

2.

В русском народе было ясное понимание, что прежде всего семью («челядь») необходимо напитать, одеть, обиходить, то есть осуществить действия телесные, а уж потом думать о духовных деяниях, о воспитании христианской духовности, прямо как в русской сказке – сначала накормить, напоить, в баньке помыть, спать уложить, а уж после расспрашивать: кто такой да откуда. С этой деятельной народной мысли начинается вторая часть «Домостроя», в которой наглядно, по главам, даётся чередование деяния и умосозерцания, всё строго регламентировано, упорядочено. Первое у читателя не вызывает протеста, он просто проглатывает вкусные подробности: «в мясные дни хлеб решетныи, шти по вся дни да каша с ветчиною житкая, а иногда густая, с салом, переменяя, часть мяса, каково лучитца дадут к обеду, а у ужины шти да молоко, или кашка; а в посные дни шти, кашка житная, иногда с соком, а иногда горох…», короче, по русской поговорке: «щи да каша пища наша». А вот описание непрерывного по всей жизни воспитательного процесса («достучаться до сердца»), данного в 21 главе «Како детеи учити и страхом спасати», требует обширного комментария, поскольку именно он, раскрывая отношения между членами семьи, вызывает у читателя массу вопросов: «Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою, даст красоту души твоеи. И не ослабеи, бья младенца: аще бо жезлом бьеши его, не умрёт, но здравие будет, ты бо бья его по телу, душу его избавишь от смерти… И не дай же ему власти во юности, но сокруши ему ребро, донели же растет, да ожесточив не повинеттися, и будет ти от него досажение и болезнь души, и тщета домови… и досада зла. Аще дети свои воспитаете в страсе Божии и в поучении и во всяком наказании, и до совершена возраста сохраниши их во всяком целомудрии и в чистоте телеснои, и законного брака сочетаеши со благословением, и устроиши и будут наследници имению твоему, и дому, и всему стяжанию твоему, яже имаши, и упокоят тя на старость твою, и по смерти вечную память сотворят родителем своим, и сами во благословении пребудут в веки, и от Бога великую мъзду получят в сем веце и в будущем, пребывающее в заповедехъ Господних». Умная порка – не порок. На Руси она, конечно, практиковалась, олицетворяя принцип неизбежности наказания за проступок. Однако «Домостроем» она не приветствуется и регламентируется, смягчается насколько это возможно. Но либеральный читатель видел другое.

«Как это возможно! – возмущается прогрессист – младенца бить жезлом, смертным боем по телу! Даже ради спасения мифической души телесные наказания, сокрушающие рёбра, не приемлемы, подсудны ювенальной юстиции. Что за варварство! И можно ли в страхе воспитывать ребёнка, выбивая из него палкой болезнь души?» Что на это, добропорядочный обыватель, тебе возразить? Может, народной поговоркой: «Читал книгу да видел фигу»? Так ведь обидишься и останешься при своём мнении. Или напомнить тебе, что лексика старинных текстов имела другое значение, что в своё время никакой дикости и жестокости в этих речениях не усматривали. Так ведь не поверишь, усматривая в печатных листах то, что есть в самом тебе? Или сослаться на «Слова» Иоанна Златоуста, который использовал в своём поэтическом красноречии фразу «накажите з млада дети своя… любеи сына своего жезла на ны не пощади», часто цитируемую в отечественной переводной литературе, например в «Измарагде» (глава 53) под названием «Слово притча о наказании к родителем». Не поможет, поскольку сильна связка слов в сознании критика: жезл – младенец – наказание – рёбра – смертный бой – страх Божий. Но каково значение для позднего русского средневековья этих слов?

Из всех значений слова «жезл» ( смотри у Владимира Даля), взято лишь одно – «палка», но по смыслу контекста в «Домострое» имеется в виду нечто противоположное, и даже не посох архиерейский, и не знак власти маршальский, не предмет материальный, типа жезла регулировщика дорожного движения, а символ духовной власти, как у поэта XVII века Симеона Полоцкого «Жезл правления» ( в нашем случае – домостроения), как в Библии – символ Божественных заповедей, нарушение которых настигает родителей в виду разрушительных, гибельных последствий для детей и домочадцев греховных действий. Ну и причём здесь сучковатая палка, как считают ювенальные педагоги Запада и наши подражатели, когда речь идёт всего лишь о кротком и мудром управлении собственным домом и детьми?

Словом «младенец» на Руси называли не только детей, но и недорослей, тех, кто не обрёл полноты смысла. «Наказание» вообще происходит от слова «наказ» (поучение). Оно ничего общего с грубо зауженным к нашему времени пониманием термина, как исключительно «физического наказания», не имеет. Слово «ребро» поставлено в тексте в единственном числе и означало греховные помыслы и деяния. И кто не знает русской идиомы «бес в ребро»? Значит надо бить (метить) в это символическое ребро! Выражение «страсе Божий», повторяемое каждый день в утренних молитвах, означает страх сбиться с освещённого Господом жизненного пути, а значит, отступить от воли Божьей. Ведь для христианина жизнь не театр, не игра, как в монологе Жака из комедии Шекспира, а – подвижнический путь, дорога к Богу. «Домострой» – не документ в современном значении, а художественное, даже поэтическое произведение. Язык поэзии, народной и книжной, не понимать надо, а прежде всего чувствовать, воспринимать совестью. Это тот страх, что венчает острие пирамиды истинных ценностей. В детстве человек боится обжечься, хотя огонь и манит его. В древности, да и сейчас, взрослые люди имеют страх перед нечистью (бесовщиной), перед разрушительными природными силами. Современный человек страшится ядерной войны. Без страха мы становимся беззащитны. Страх потерять страну, страх лишиться жилища Божия. Не уклоняться от Господнего пути – вот смыл христианского отношения к жизни и окружающим людям. Кстати, отсюда и «жезл» как духовный указатель правильного направления. Чтобы стать музыкантом, необходимо иметь абсолютный слух, а чтобы стать человеком – абсолютный Страх. Божий. Тот, кому открыта воля Господня и кто в своих делах устремляется по стремнине Его – становится великим человеком. Несомненно, люди высокого русского средневековья были людьми великими, следующими по пути, проложенному Господом.

Униженное, подчинённое положение женщины в Московской Руси, якобы во всём покорной мужчине-хозяину, мужу – тоже вымысел. «Домострой» ратует за равноправие, основанное на серьёзном разделении труда. Конечно, и в те благословенные времена не всё было так уж благополучно в традиционном мире. От языческой древности доходили ложные обычаи патриархального отношения к женскому полу, но скажем прямо, не всегда и не везде, и не в каждом этносе. Например, у мифических амазонок и у исторических сарматов была другая крайность, матриархальное женоуправство, преобладание власти женщин. Были народы, как летописные поляне, которые хранили чистоту равноправных отношений между мужчиной и женщиной. В православной стране, каковой являлась русская земля, была бы дикой и невозможной надпись на футболке «Мужик всегда прав», как это мы порой видим в наши дни. Конечно, в «Домострое», из лучших побуждений, авторы рисуют идеальную картину семейной жизни, но именно ту, к которой необходимо стремиться, имея волю и страх Божий. Такие обычаи старины «наследите сыны сынов своих» то есть передайте, наследуйте сыновьям сынов ваших, всем новым поколениям. Косвенно, по тексту «Домостроя», мы догадываемся, что у родителей была единая беда – непочтительное, даже грубое отношение к ним детей: «аще кто бьет отца и матерь – от церкви и от всякия святыни да отлучится, и лютою смертию и градскою казнью да умрет». Конечно, это крайний случай, но автор смотрит по цепочке поколений прямо в наше будущее, и пытается устранить даже возможность такого отношения, усиливая свою речь поэтическими средствами: «Сих же нечестивыи именова, иже безсчествуют родителя своя. И паки рече: насмехающагося отцу и укоряющего старость матернюю, – да склюют и вранове, да снедают и орли».

И вот что удивительно: в главе 23 «Похвала мужем» нечто совсем иное. Приведём этот текст, книжный язык которого тесно переплетён с устным, разговорным: «Аще дарует Бог кому жену добру – дражаише есть камени многоценного. Таковыя от добрыя корысти не лишитца: делает мужу своему все благо житие. Обретши волну (шерсть) и лен, творит благопотребна рукама своима, бысть яко корабль куплю деющ: издалечя (отовсюду) збирающь все богатство. И встает из нощи, дает брашно дому и дело рабыням (служанкам). От плода руку своею насадит тяжания (преумножит) много. Препоясавше крепко чресла своя, утвердит мышца своя на дело (труд). И чад своих поучает, тако ж и рабынь, и не угасает светилник ея во всю нощь: руце свои простирает на полезная… Жены ради добры блажен есть муж, и число днеи его сугубо (удвоится) – жена добра веселит мужа своего, лета его исполнит миром; жена добра – часть блага, в части боящихся Господа да будет, жена бо мужа своего честнее творящее…» Итак, похвала мужьям оборачивается в похвалу доброй жене. И это не противоречие, так как в сознании христианина жена – дар Божий и главное достояние мужа. Любой книжный человек на Руси знал эти слова. Они идут от Ветхого Завета (Притчи Соломоновы,31, 10 – 31) и многократно повторяются в древних сборниках разного состава. Человек некнижный слышал это и от сказителей былин. Но лишь в «Домострое» они зазвучали как гимн жене в «Похвале мужем» ибо жена «венец есть мужеви своему».

Конечно, реальная жизнь и в те времена была далека от поэтического восхваления женщины, и следы этого мы видим в том же «Домострое». Видим непомерную загруженность женщины домашним хозяйством, обязанностями по руководству домочадцами и многие другие её «добрые дела». Разделение трудовых обязанностей в большой русской семье было таково, что работы всем хватало: мужу по добыванию средств для пропитания и жизни в окружающей среде, жене в собственном дому. Вот и возникла навеянная временем, исторически оправданная локализация женщины в рамках усадьбы (избы), этого тыла любой семьи как знатной, так и простонародной. Однако вечной ценности семейных отношений, декларируемых «Домостроем», это обстоятельство не умаляет. В главе 25 «Наказ мужу и жене, и детям, и людем, како лепо бытии» (как следует жить) говорится, что прежде всего следует жить по духу, в любви и кротости и не скатываться к плотским удовольствиям: «не о себе едином попечение имея к Богу, но и сущих с собою введ в жизнь вечную». Индивидуализм, перерастающий в эгоизм, во все времена разрушал семейный лад. Эта зараза, дай ей только волю, быстро разрастается, а противоядие так же просто, как и трудновыполнимо: «не красти, не блясти (не блудить), не солгати, не оклеветати, не завидети, не обидети чюжаго, не претися всуе (на чужое не посягать), не осуждати, не бражничяти, не просмеивати, не помнити зла, не гневатися ни на кого, и к болшим бытии послушну и покорну, а к среднему – любовну, а к меншим и ко убогим – приветну и милостиву». Во всех поступках и делах следует быть примером для окружающих домочадцев.

В «Домострое» слились воедино любовь языческая и любовь христианская, телесная и небесная, но явно с значительным преобладанием последней. Любовь-страсть осталась достоянием других жанров, устного народного творчества и обрядовых действий, ещё не допускавшихся в книгу. В книжном отражении действительности, можно сказать, в последнем целомудренном нравственном столетии в глазах традиционно образованного книжника понятие «любовь» было совершенно иным, нежели в последующие пятьсот лет. Между мужем и женой «Домострой» выносит за рамки действительной жизни плотскую любовь-влечение, замалчивая, как само собой разумеющееся, даже намёк на сексуальность. Это не могло не раздражать читателя. Секс на стороне, вне супружеской постели, вовсе назывался блудом, «блудилищем». И это не стыдливость писателей, а просто следование воспитанности и образованности на высоких образцах христианской литературы. В этом мы действительно отставали от западных писателей-гениев, в своем стремлении к светскости создававших книги типа «Декамерон». Как могли, отбивались и от собственного язычества, и от западного его возрождения. Это в плане самосохранения собственной национальной идентичности надо было хотя бы приостановить. Прикрыть языческий срам. Но, как оказалось, лишь на пару-тройку столетий. Волна вседозволенности набегала, а в наше время уже не просто волна, а девятый вал обрушился на человеческое побережье.

Необходимо принимать во внимание, что браки в позднем русском средневековье заключались рано, где-то на границе возраста полового созревания жениха и невесты. Родители обручали молодых не по своей прихоти, а в каком-то смысле по производственной необходимости. В домашнем хозяйстве требовались свежие рабочие руки. И это принималось как должное. Считалось, что «любовь приходит на подушке». И более заботились о душах молодых, о налаживании между ними прежде всего душевных отношений. Так и воспитывали молодёжь: добрая жена – дар Божий и дети – дар Божий, а не следствие простой физиологической близости. «Домострой» так и говорит: «А холостые отроки и девки в возрасте жени, по апостолу: честен брак и ложе нескверно, а прелюбодеем судит Бог». Женщин, ловких в обмане мужа, именовали – «кунка», по названию зверька куницы-ласки с мягким мехом, по-нашему, это женщины с пониженной социальной ответственностью. Но жить с ними «от Бога грех, а от людей насмех».

Учить мужьям жён своих полагалось с любовью, а жёнам также «с лубовию и со страхом внимати». Мужьям также следует учиться у добрых жён, «спрашивать вежливо и ласково» и не забывать благодарить за хороший совет. Было важно «не выносить сор из избы» и не верить наветам и оговорам «без обыску» (расследования). Но если обнаружится в доме измена или воровство (от «върать», «со-врати», но и вор, воровство в узком смысле), то и тогда «про всякую вину по уху и по виденью не бити ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колотити, никаким железним и деревом не бити. Хто с сердца или с кручины так биет, многи притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу и перст вывихнет, и главоболие, и зубная болезнь, а у беременных жон и детям в утробе повреждение бывает. А плетью с наказанием бити, и разумно и болно, и страшно и здорово – в толке велика вина… а гнев бы не был, а люди бы того не слыхали, а жалоба о том бы не была. А по людцкои ссоре и по оговору без обыску без прямого, брань и побои и гнев никако ж бы не был… того наедине пытати (выспрашивать) добром: истинно покается, без всякого лукавства – милостиво наказать, и пожаловати, по делу смотря». И так поступать со всеми домочадцами. Какое разительное расхождение с тем, что мы наблюдаем в нашей современности! В «Домострое» речь идёт о городской, даже уже о новгородской большой семье со слугами и рабами. По всей видимости, именно в ней нарушалась народная традиция. Деревенская семья и так хранила обычаи в своей избе и хозяйственной деятельности, не испытывая нужды в подобной книге. Новгород, Псков и некоторые города Русского Севера первыми приняли на себя удар Запада.

В главе 26 «О неправедном житии» говорится о тех, кто «отеческого предания не хранит» и «чинит всяку неправду». Среди множества тогдашних пороков перечисляются: «блуд, и нечистота, и сквернословие, и срамословие, клятвопреступление, ярость, гнев, и злопамятство, или з женою незаконно живёт или от жены блудит, и содомски грех содевает, или корчмит, всегда ест и пьёт без воздержания, во объядение и пиянство, и праздников и посты не хранит, всегда в нечистоте пребывает; или чародействует и волхвует, и отраву чинит; или ловы творит с собаками, и с птицами и сопели, песни бесовские любя, и зернию, и шахматы, и тавлеи… прямо есме вкупе будут во аде, а зде прокляты». Конечно, это крайнее мнение церковного автора, которое не удерживало от греха ни царя, ни простолюдина. Но оно было пропечатано на бумаге, вошло в человечество и с этих пор оказывало на здоровую часть населения огромное влияние, частично сохранившееся до наших дней, превратившееся в традицию, например, в среде старообрядцев. Формула праведного жития одна: жить «и по заповеди Господне, и по отеческому преданию, и по христианскому Закону». Она подспудно горела в поколениях и в годы массового безверия, так сказать, на глубинном генетическом уровне, в сердечной памяти, и спасала народ в смутные времена и великие смертоубийственные войны.

Третья часть «Домостроя» даёт поистине натуралистические описания избы, дворовых построек, погреба и всей снеди в нём, детальное перечисление предметов обихода, народных рецептов приготовления еды. Реализм всего изображённого зачаровывает, и это не литературный приём, а воссоздание исторической действительности. Создаётся эффект правды и доверия ко всему ранее сказанному, к идеальному образу семьи и царящим в ней отношениям. Будто входишь в музей старинного русского быта, где чистота и порядок: «у порядливой жены всегда дом чист и устроен, – и на дворе и перед вороты на улице всегда слуги смете приметают, а в грязь пригребено, а снег зиме пригрбети ж». Как говорится «Богу приятно, а души на ползю». Всё, чем богат дом, перечислено подробно, включая и купеческий товар, и то, что на торгу не купить, а в быту необходимо, «у каждого человека огородец есть», всё запасено впрок, даже такие детали приводятся, как «брусничная вода и вишня в патоке». Для всего у автора-составителя находится ясный оборот, природное русское слово. Иностранных заимствований практически нет. Многое можно взять себе на заметку, например, «а огурци решеткую ж пригнетени по камышком легонько, а плесень всегда счищати и росолом дополнивати разсолив». Да, это натуральное хозяйство, но при всём при этом дом не закрыт от мира, ведётся торговля, считается каждая копейка, обсуждается «како себе на обиход купити всякои товар заморскои из дальних земелъ», но всё необходимое в нём имеется своё, и при каком-либо бедствии можно вполне автономно жить. Таково условие самостоятельности и суверенности не только дома, но и целого города и даже державы, и традиционное философское понимание русским человеком меры открытости и меры закрытости в сохранении целостности нашего образа жизни, а значит и цивилизации: «А хто глуп и груб, и крадлив, и ленив, и ни во что не пригодитца, ни наказание не имеет – ино , накормив, да з двора спустить, и иные на таково дурака глядя не испортятся». Прекрасный совет, актуальный и сегодня! По «Домострою» следует ныне учиться первородному, ядрёному (и ядерному) русскому языку. Чистое и правдивое русское слово, родниковая речь, которая прошла сквозь растрескавшуюся почву Руси, опалённую междоусобицей и ордынским игом, и поит людей в страшные годины нашей многовековой истории. В петровскою эпоху многое переменится, а в наши дни – на три раза перевернётся!

История имеет волновую, приливно-отливную природу. Волна откатилась – и обнажилось бесовское дно, волна прихлынула – и вновь всё покрыто водою. И в этом непрекращающемся ритме приливов и отливов движется история, словно работает вечный двигатель дня и ночи. Но и на самом чёртовом дне мы видим человека, святых людей, чья нравственная высота столь крепка, как ледниковые валуны горюч-камней, что не подвластны разрушительным набегам волн. Именно такими людьми являются избранные авторы «Домостроя».

3.

«Домострой» собирался по векам и золотым крупицам слов, являясь сугубо национальным (народным и христианским) творением, энциклопедией жизни русской семьи от зарождения отечественного православия до рассвета Московской Руси. Мы знаем, что семейные союзы возникли ещё в родовом обществе и помним, что домашняя жизнь с трудом пережила его распад. Но постепенно она упорядочивалась, светлела и становилась ладной, поскольку без неё порядка на Руси невозможно было установить. И вот в полноте явилась она в великой, можно сказать, легендарной русской книге. С возникновением государства Русь и до времён создания «Домостроя» прошла не одна сотня лет. Снова потребовалось взяться за домашнее строение. Страна очутилась на пороге страшных испытаний: голода, опричных насилий, перегрузки государственного аппарата, расширения границ от океана до океана, а в следующем веке – народных возмущений, интервенций с Запада, стрелецких бунтов, Раскола церкви, что привело к эпохе Петровских преобразований и, как следствие, угрозе потери своих исконных традиций. Волны несчастий обрушились на народ, и подобная книга стала крайне необходима – она напомнила, особенно горожанам, о долгом, почти тысячелетнем пути истории. В деревнях и без этого напоминания хранили обычаи, и в какой-то мере они стали образцом, лекалом, по которому и строился «Домострой». И не удивительно, что это явление произошло в Великом Новгороде, первой столице нашей державы, если не считать Старую Ладогу, резиденцию князя Рюрика.

Есть в «Повести временных лет» запись летописца ещё до первой даты (лето 852), в которой говорится о языческих племенах, имеющих «свои обычаи, и законы своих отцов». Особо выделяется славянское племя полян. У них семейные обычаи «кроткие и тихие», они «стыдливы перед снохами своими и сёстрами, матерями и родителями; перед свёкрами и деверями великую стыдливость имеют; есть у них и брачный обычай: не идёт зять за невестой, но приводят её накануне, а на следующий день приносят за неё – кто что даст». И с неистовством неофита летописец обрушивается на те языческие традиции, что с его точки зрения должны быть искоренены, ибо разрушают основу человеческого бытования: «древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели всё нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали дев у воды… А радимичи… срамословили при отцах и снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами». Оставим на совести автора, видящего правильной лишь строго христианскую семью, все эти утверждения, просто отметим обострённое внимание к проблеме семьи, её очищение от неправедных обычаев. В «Домострое» уже мирно соседствуют христианская и народная традиции семейной жизни и даются лишь в перечислении её прежние пороки. И это было мудрое и гармоничное соединение. Заметим, что киевский летописец не бросил камня в славяно-русское население Ильмень-озера, помня, что именно Великий Новгород был первой столицей Руси, и что от него пошла традиция организации семейной жизни, в итоге распространившаяся по всей державе.

Великокняжеская семья, её устройство, оказали влияние на политическую историю страны. Забота о детях, необходимость обеспечить им достойную жизнь в итоге привела к так называемой феодальной раздробленности. Уже Святослав Игоревич, являясь главой не только всей Руси, но и правящей семьи, княжеского дома, начал практиковать раздачу русских городов своим детям. По уже сложившемуся обычаю, этот порядок продолжил Ярослав Мудрый, закрепив в «Русской правде» («правда» – закон, устав) положение: «всё рождается дома». И хотя он завещал детям: «Имейте любовь между собой, потому что все вы братья…» и обрисовал им возможную беду: «…если будете в ненависти жить, в распрях и спорах, то погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудами своими великими» – так на том отрезке истории и случилось. После смерти внука его Мстислава Всеволодовича Великого (1132 год) старший в роду-семье, а именно он должен был охранять единство страны, уже не смог своим авторитетом удержать процесс раздробления. Русь распалась в итоге на множество княжеств, «вотчин» ( от слова «отчина», «отцовское»), ставших самостоятельными политическими единицами. В «Поучении» Владимира Всеволодовича Мономаха, цитируемого «Домостроем», прекрасные слова: «Старших чтите, как отца, а младших, как братьев. В дому своём не ленитесь…» остались всего лишь благим пожеланием. Вот и попала Русь в ад ордынского ига (1137 – 1480). Так праведная забота о детях (крыша над головой), и шаткое право старшего в роду наследовать власть, эта старинная семейная традиция, стали для нашей истории сплошным наказанием в узком значении этого слова.

Княжеские семьи, как правило, были многодетными. Например, у Всеволода Большое гнездо ( 1154-1212) было 8 сыновей (не считая 4-х дочерей), которых он посадил на княжение по разным городам Северо-Восточной Руси. Тем самым он поспособствовал дроблению русских земель на удельные княжества и ослаблению Руси перед натиском Запада. И это не было исключением. Его внук новгородский князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) встретился с этой бедой и отдал предпочтение монгольским завоевателям, не покушавшимся на православную веру, отразив попытки Запада подмять Русь под владычество Римской католической церкви. Из двух зол князь верно выбрал наименьшее. Его правнук Дмитрий Иванович Донской (1359 – 1389) стал победителем Мамая на Куликовом поле (1380), но уже дети его и племянники устроили распрю, борясь за обладание престолом Великого Княжества Московского. Раздоры продолжалось 20 лет, пока не возобладал новый принцип передачи государственной власти – от отца к старшему сыну, и страна не перестала дробиться, свергнув в 1480 году при Иване Васильевиче, «государе всея Руси», остатки ордынского ига. Родственники и братья правителя теперь окончательно лишились власти над русской землёй, что и было закреплено в «Судебнике» 1497 года. Но семейные отношения продолжали влиять на ход истории страны, что наглядно показало правление первого русского царя (с 1547 года) Ивана Васильевича Грозного. Историки отмечают, что его венчание на царство и венчание с первой женой Анастасией (в один и тот же год!) были плодотворны для Московской Руси, а после смерти царицы (была отравлена ближайшими боярами) начались грозные испытания для государства, семейная жизнь правителя не заладилась. Множество последующих браков, что противоречило установлениям православной церкви, разрушало семейный уклад царского дома и, возможно, явилось в итоге одной из причин появления «Домостроя», как справедливого укора для царя, который должен был являться образцом для подданных. И справедливости ради отметим, что для последующих царей эта книга стала мерилом их домашней жизни.

Составитель и автор заключительной главы «Домостроя» («Послание и наказание от отца к сыну») Сильвестр был священнослужителем и мастером «ученья книжного», содержал и возглавлял училище в церковном дому сначала в Великом Новгороде, затем в Москве, то есть по нашим понятиям был православным педагогом, учителем. Это сказалось на особом внимании, которое уделялось им проблеме воспитания и обучения детей в домашних условиях. Семья рассматривается им как своеобразное училище, где мать и отец в равных долях выступают в роли наставников, а дети – учеников. Содержание и стиль его письма убеждают, что он был близок к городским кругам посадского населения, что открывало путь к типичной народной педагогике. На первое место им выносятся задачи духовного и нравственного воспитания. Его формула успеха в образовании – учить «страху Божию и вежеству». Первое означало – «страх» жить вне божественной любви, второе – народно-былинное понимание воспитания совершенного богатыря, образца для подражания. Другая часть этой формулы – учить детей труду, чтобы они могли «в домовитом обиходе… всякое дело начатии…ества варити, или печи што и всякие приспехи делати и всякое рукоделие и всякое мастерство». Сам же учитель должен быть «разумен умом и смыслен, а не грубливый человек», эта задача восходит к идеям великого князя Русской земли Владимира Мономаха, его знаменитого «Поучения детям». Своё произведение, которое он сам называл «грамотицей», Мономах адресовал своим сыновьям и знатным отпрыскам, но у Сильвестра мысли князя распространены уже на все сословия: от царя до последнего подданного. Главное, что принял он у Владимира Мономаха, это всемерное упрочение семейных уз и ведущей роли отца в деле воспитания сыновей («Любите жену свою, но не дайте ей над собой власти») как важнейшей государственной задачи. Отца он рассматривал как представителя Бога в семье, Бог же – отец всех людей, а человечество – его дети. Мономах выстраивал иерархическую цепочку: Бог – государь, отец: «Как отец, чадо своё любя, бьёт его и опять привлекает к себе, так же и господь наш…» Основной мотив «Поучения» Мономаха, как и у Сильвестра, – призыв к труду, личному и совместному с другими домочадцами: сначала Бог, а затем уже отец учат всякое дело исполнять мужеское. В плане нравственных норм они расширяли семейную православную этику до предела всего народа: «Старых чти, как отца, а молодых, как братьев». Одно из основных качеств, которые отец воспитывает в сыне методом личного примера – это умение управлять своим домом: «В дому своём не ленитесь, но за всем наблюдайте…, чтобы не посмеялись приходящие к вам над домом вашим, ни над обедом вашим». Для себя образцом поведения он видел жизнь своего отца: «Так поступал мой отец блаженный и все добрые мужи совершенные». По завету предков он предлагал собственным детям брать пример с него, а шире – со своих отцов и дедов, стать примером для своих отпрысков, в новых, обогащённых традицией, поколениях. И так должно быть в веках: «Поведаю вам, дети мои, о труде своём, как трудился я в разъездах и на охоте с 13 лет… Тем ведь путём шли… и лучшие из предков наших». Так же поступает и Сильвестр, во всём подражая своему великому предшественнику.

В отличие от Владимира Мономаха Сильверст сосредотачивается на религиозно-нравственной стороне воспитания, «вежестве» и приручении к непрерывному труду. В этих вопросах чрезвычайно авторитетным на Руси являлся Иоанн Златоуст. На Руси было переведено, творчески переработано и включено во многие книги («Измарагд», «Златоструй», «Златоуст» и другие) его педагогическое произведение «Слово о наказании от притчи к родителям», созвучное Сильвестру. Стали для русского человека крылатыми слова Златоуста, буквально повторяющиеся в «Домострое»: «Аще кто детей своих не научит воли Божьей, то лютее разбойника осудить. Убийца бо тело умертвит, а родители аще не учат, то душу губят». Эту мысль в XIII веке продолжил и развил на русской почве первый отечественный педагог-психолог Кирилл Туровский. В «Притче о душе и теле» он сравнивал нашу телесность с «незатворенными вратами» (органы чувств), которые ведут к душе. Без тела («ухо не слышит ли?») душа и сознание слепы, нечувствительны к внешнему миру: «Яко аз слеп и не вижу без водящего мя». Не являлось ли это философско-психологическим оправданием физического, пусть и исполненного христианской любви, воздействия при воспитании детей? Способ обучения, который вослед Кириллу Туровскому отстаивает Сильверст, дедуктивный, схоластический (этим путём пошла западная педагогика (Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Роберт Гроссетест, Винценц из Бове и другие), ведущий от идеального и абстрактного книжного знания к обыденной жизни, к практической деятельности; но и, что является новым, индуктивный, типично народный способ, идущий от обряда и хозяйственной деятельности, от трудовой практики воспитания. Эта особенность русской педагогики складывается и укрепляется во времена, когда семья становится чуть ли не единственным местом целенаправленного развития подрастающего поколения.

Сильвестр был новгородским начётником, то есть человеком, глубоко вчитавшимся в книжные тексты, познавшим православную мудрость отечественных писаний, и человеком из посада, постигшим мудрость народной педагогики. По сути дела он с народных и церковных педагогических позиций подошёл ко всему тексту «Домостроя», создав в своём «Послании и наказании от отца к сыну» как бы кратчайший итоговый его вариант. Как священник, он опирался на рекомендации церкви по организации исповеди у подростков, изложенные в «Поновлении детям младым». Начинается исповедь с увещевания, направленного на то, чтобы убедить юного исповедника в необходимости искренней, полной и всесторонней исповеди. Священником зачитывались наиболее яркие отрывки из текстов Священного писания, велась доверительная беседа с «малым». Само место исповеди находилось в потайном уголке церковного помещения, настраивало внимание подростка и обостряло все внутренние его чувства («Бог всё видит», «ангелы присутствуют при исповеди», «ангелы тебя слышат» и так далее). Священники тонко использовали это состояние подростка, постепенно подводя его к мысли: «исповедуюся – радость получу на небе», «Христос взял грехи мира, озьмёт и мои».

В «Поновлении детям младым» греховным называется: «родителям своим непослушание…, старшим досаждение», также сквернословие, ложь, воровство: «солгал и не исправих глупостию», «украдох и истерял лакомством», «согреших лжею, клеветою, игранием, и плясанием… и блужданием в праздники и посты». Всё то, что осуждалось в книжной христианской литературе, в форме исповеди доводилось буквально до каждого ребёнка прямым наставлением, в котором давался нравственный христианский кодекс. Вот характерный пример: «учите своих детей з млада всему доброму и закону, да страх Господень приимши, не опечалит тебя на старость, аще ли детя на мало не слушает, то лозы на него не щади… не любить начнеши детеи, то осуждён будеши в муку». Более художественным языком и в значительно смягчённом виде подобные же мысли высказываются и в «Домострое». Составленная Сильверстом книга вобрала в себя чуть ли не тысячелетний опыт развития и организации моногамной семьи на Руси. Главная мысль его заключается в том, что русская семья – лучшая школа взросления и воспитания совершенного человека. Она издревле являлась идеальным местом, отвечающим человеческой природе, передачи молодому поколению мудрых семейных правил и обычаев. И так было с начала Руси.

Центр русской культуры и образованности во время господства Золотой орды временно переместился в Великий Новгород, знаменитый торговый партнёр Ганзейского Союза, в эту «северную Венецию». Элементарная грамотность стала обычным явлением, о чём убедительно свидетельствуют «берестяные грамоты», «грамотки скорописчатые» русских былин. Обучение элементарной грамоте редко становилось ступенью для книжного обучения, оно было вполне отдельным и самостоятельным делом. Отсутствие в Новгороде, да и вообще на Руси, государственного вмешательства в процесс обучения значительно усилило практическую, народно-педагогическую струю в просвещении. В торговых городах Руси ремесленники и купцы традиционно практиковали заключение письменных договоров, потому параллельно с профессиональным образованием ученикам и подмастерьям давались знания грамоты и счёта. Обширные пространства русских земель также требовали письменных сообщений.

Близость западноевропейской цивилизации порождала еретические движения, особенно на северо-западном пограничье Руси. Новгородские стригольники свой удар нанесли по семейному и школьному воспитанию и обучению подрастающего поколения. Так они начали борьбу с православием. Жили стригольники общинами, и, по словам епископа Стефана, обличителя еретиков, «сами себе поставляя учителей». В общинных школах они «изучиста словеса книжные, яже сладка слышати христьянам», но на манер протестантских вероучителей. И надо сказать, успех у них был ошеломляющий, но не в следовании западным образцам, а в обличении мастеров грамоты, по сути дела ремесленников из горожан и учителей книжного учения, поставленных официальной Церковью. Они критиковали их за низкую нравственность и мздоимство: «сии учители пьяници суть, ядят и пьют с пьяницами, и взимают от них (учеников – В. П.) злато и сребро». Сами стригольники не владели личной собственностью и жили общинами, а не семьями, то есть схожим с монахами образом, чем и подкупали простолюдинов. Образ жизни стригольников в дальнейшем получит развитие в украинских и белорусских религиозных братствах, а их идеи реализуются в братских школах и академиях. Но победили на Руси те, кто отстаивал православные семейные ценности, традиционные для нашего народа. Сильвестр знал, что идеи стригольников в годы его жизни продолжили московские еретики – жидовствующие. В борьбе с ними «Домострой» сыграл определённо охранительную роль, и не исключено, что составлен он был именно в этих целях, дабы показать достоинства и благородство семейного быта и воспитания детей. А нападки новгородских стригольников и московских жидовствующих на учителей из народа разрушаются самой практикой воспитания и более сильной критикой её возможных пороков и отклонений с позиций народных обычаев и православного учения.

Касательно мастеров грамотности. Вряд ли в своей массе они были пьяницами, в этом случае им бы просто родители не доверили своих детей. А вот за свой труд они должны были, как и все ремесленники, получать определённую плату. А уж своё ремесло они знали, методиками обучения владели, да и обучение было воспитывающим, по Псалтыри. Анализ ученических берестяных грамот позволяет воочию убедиться, что обучение грамоте и счёту к XVI веку осуществлялось (не только в Новгороде, но и во всей Московской Руси) на достаточно высоком уровне и мало чем отличалось от современного начального образования, но было проще и яснее. Лучшие мастера грамоты широко использовали народно-педагогические методы обучения, схожие с трудовыми (наглядность, путь от простого к сложному, образцы для подражания и прочее). Особое внимание в семье уделялось овладению детьми устной речью, что развивало память и позволяло доводить до автоматизма усвоение азбуки. Надо сказать, что в школах мастеров грамоты обучали упрощённому 35-буквенному алфавиту, а в монастырских школах и семьях церковнослужителей осваивали 45-буквенный алфавит. Судя по новгородским берестяным ученическим грамотам, обучали живому русскому, а не книжному церковно-славянскому языку, умению составлять бытовые и деловые письма, договора, вести запись числовых подсчётов. Археологами найдены маленькие берестяные книжицы с рецептами, советами, молитвами. В одной из берестяных грамот мы читаем: «Купи ми, кланяюсь, овса у Андрея, оже прода. Да пришли ми цтения доброго». Так что Русь, как и в советское время, была самой читающей страной в Европе, где, чтобы стать образованным, необходимо было изучить чуждый народу латинский язык. А на Руси достаточно было овладеть тридцатью пятью буквами упрощённой азбуки. Напомним, что в былинах, особенно новгородского цикла, именно матери контролировали обучение детей грамоте. Постепенно приходило и народное осознание педагогического процесса, например, в пословицах и поговорках: «Гни деревце, пока гнётся, учи дитятку, пока слушается», «И птица, высидив да выкормив птенца, его летать учит» и тому подобные. Эта древняя традиция полногласно звучит и в «Домострое». Стоглавый Собор (1551 год) постановил закрепить в государственном порядке уже сложившуюся практику домашнего воспитания и обучения и предложил, в частности, «у дьяков (светские мастера грамоты – В.П.) учинити в домех училища, чтобы священницы, и дьяконы, и все православные хрестьяне в коемждо граде предавали им своих детей на учение грамоте, и на учение книжного писма… от Бога мзды ожидающе, а и зде их родителей дары и почести приемлющее по их достоинству».

Отрицание «Домостроя» сродни отрицанию собственной истории. Лишь люди, испорченные западным пониманием свободы, гипертрофированной во вседозволенность и распущенность, могли увидеть в нём «домостроивщину». Действительно, их пугала православная чистота этой книги, укоряла их совесть и вызывала отторжение потому, что попала уже в загрязнённое пороками общество, ориентированное не на христианские ценности, не на общечеловеческие идеалы добра и справедливости, а на денежные отношения безудержного чистогана. Духовная часть «Домостроя», идущая от Иоанна Златоуста и других отцов Церкви, ратовала за православную большую семью и организацию в ней здоровой воспитательной среды, основанной на взаимной любви домочадцев, «вежестве» и уважении ко всем без исключения людям. Её душевная часть, начатая «Поучением детям» Владимира Мономаха, а в дальнейшем пронизавшая все слои русского общества, вытекала из традиционного народного опыта доброго отношения ко всему живому, передаче идеалов из поколения в поколения. Её телесная часть, хозяйственная и кулинарная, требовала самостоятельности семьи и целого княжества, царства, державы (семьи народов) в деле обеспечения всем необходимым припасом для своего суверенного развития. Прекрасный русский язык, на котором написан «Домострой», ставит его в ряд классических российских книг православной цивилизации, не противоречащей мировой культуре, но добавляющей к ней свой особый колорит.

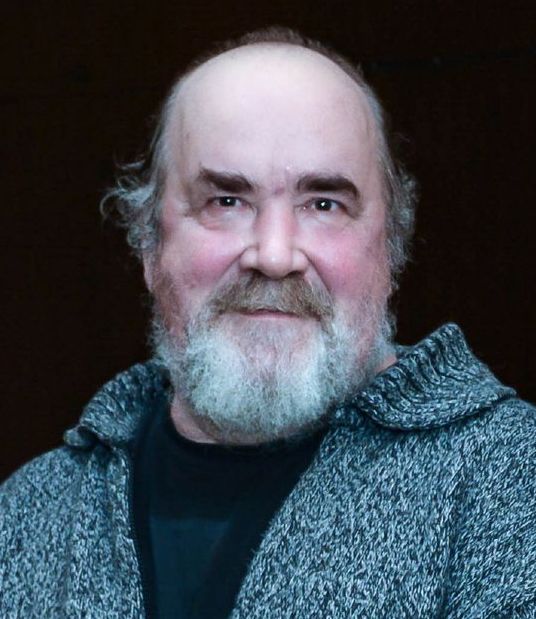

Митрополит Корнилий, В.М.Петров и А.Г.Елфимов в Митрополии РПСЦ

1.