К 120-летию со дня рождения М. Шолохова

I

Я давно приглядывался к роману Шолохова «Тихий Дон»: надо его читать или нет? Меня, как и любого читателя, смущали его размеры. Сейчас мало кто обращается к таким громадным вещам, ни у кого нет времени; может быть, только литературоведы да студенты филологических факультетов читают, да и то по обязанности.

Однако желание познакомиться с главным произведением Шолохова, лучше узнать историю России в один из ее поворотных моментов, из первых уст услышать о жизни донских казаков, их нравах, быте, а, главное, характере – все это пересилило, и я взялся за чтение. Оно заняло почти целый год (с несколькими большими перерывами). Даже сам удивился, как мне удалось одолеть такую махину – почти полторы тысячи страниц довольно мелкого шрифта.

Роман написан с большой художественной силой. Поздние произведения Шолохова – «Поднятая целина», «Судьба человека» и другие – не идут ни в какое сравнение с «Тихим Доном», такое ощущение, как будто они написаны совсем другим автором.

Суровая правда жизни – вот что в первую очередь отмечаешь про себя, листая страницу за страницей, одолевая главу за главой. В романе много грязи, матерщины, предательства, крови, жестокости, слепой ненависти, человеческой глупости, невежества, батальных сцен, страшных смертей, издевательств одного человека над другим, слез, страданий, несбывшихся надежд, блуда, прелюбодеяний, откровенной пошлости – и все это называется повседневная жизнь в переломную эпоху, которая наступает тогда, когда народ отрекается от Бога и попадает в лапы сатаны.

«Тихий Дон» повествует о смуте и прежде всего о смуте в умах людей. А если человек повредился, то от него можно ожидать чего угодно, его поступки находятся уже вне человеческой порядочности, вне норм морали, вне закона, вне совести. Смута – это молох, который перемалывает человеческие судьбы, стирает с лица земли целые народности, разрушает до основания жизненные устои.

В романе очень много героев, но постепенно, по ходу повествования, их становится все меньше и меньше, смерть выхватывает их из жизни. Чудом остался жив (а роман уже заканчивается) уставший от бесконечных передряг лихой вояка Григорий Мелехов, но и его через день-другой ожидает неминуемая гибель.

Смерть – один из главных героев «Тихого Дона», она распростерла свои крылья почти над каждой страницей обширного повествования. Так бывает всегда, когда люди, разделившись на два непримиримых лагеря, преследуют только одну цель – уничтожить друг друга.

Донские казаки под командой Голубова провели удачное контрнаступление, наголову разбили отряды Чернецова и взяли в плен сорок офицеров, в том числе и самого Чернецова.

«-Попался, гад! – клокочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад; щеки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.

-Изменник казачества! Под-лец! Предатель! – сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пощечин, - чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклоняясь вперед, шел на Подтелкова. С губ его, сведенных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что он говорил, - слышал один медленно пятившийся Подтелков.

-Придется тебе… ты знаешь? - резко поднял Чернецов голос.

Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

-Но-о-о-о… - как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на эфес шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова по голове».

В Евангелии сказано, что кто меч возьмет, от меча и погибнет. Так случилось и с Подтелковым. С небольшим отрядом в сто-двести человек он двинулся в северные области Войска Донского с тем, чтобы собрать большую армию и ударить по казакам. Но ничего не вышло, народ не поддержал его. Он попал в плен к казакам.

«Двое офицеров, в черных масках, взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице.

Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю».

Даже в «Войне и мире» Толстого смертей, наверно, меньше, несмотря на Бородинское сражение. Как Шолохов смог изобразить такое, не знаю.

II

Трагичен переломный период в истории России, мастерски нарисованный молодым писателем. Так же трагична и судьба Григория Мелехова, главного героя шолоховской эпопеи. Грозное время искалечило его душу. Он и сам это очень хорошо сознает.

«-Ха! Совесть! – Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся. – Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась… Людей убиваешь… Неизвестно для чего всю эту кашу… у меня вот тут сосет и сосет, кортит все время… Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый… Все у меня… помутилось в голове… Я так об чужую кровь измазался, что у меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву – и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…»

Несладко сложилась жизнь и Аксиньи, давнишней зазнобы Григория. Греховная страсть, терзавшая ее многие годы, в конечном счете погубила ее. Аксинья – это Анна Каренина двадцатого века. Впрочем, она переплюнула героиню Толстого: та прелюбодействовала с одним мужчиной, а эта – с несколькими. Образ чрезвычайно соблазнительный и чрезвычайно греховный, он работает на разрушение души.

Но Михаилу Шолохову этого показалось мало. Он подключает к этому греху и Дарью, которая пошла еще дальше Аксиньи, так как блудит напропалую (для этой цели она поехала… на фронт, где много солдатни). В конце концов она подхватила сифилис – надо же, какая «удачная» авторская «находка»!

Это не только явный перебор, но и неправда. В станице Вешенской был храм, люди были крещеные, аккуратно посещали богослужения, нравственность казаков и казачек была вне всякого сомнения – и вдруг такой пассаж.

Вообще бабский момент у Шолохова сильно выпирает. Половина романа – про баб. Это уже получается не тихий Дон, а бабский Дон. Автор озабочен этим делом сверх всякой меры.

III

Пейзаж – такой же полноправный персонаж в романе, как жители донских хуторов и станиц, как командиры красных и белых отрядов, как табуны коней в раздольных степях, как коршуны, парящие в сизо-голубом небе. Автор очень умело вкрапляет пейзажные картинки в свое повествование, заостряя тем самым психологические характеристики своих героев. Шолохов жил в донских краях, это его родина; бескрайнюю степь он впитал в себя с молоком матери, поэтому пишет о ней с такой любовью и трепетом.

«Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где перебегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»

Это по сути гимн донской степи, пропетый звонко и красиво.

IV

Роман написан сочным выразительным языком. Как весенний луг благоухает яркими чарующими цветами, так и «Тихий Дон» полон звучными удачными запоминающимися образами. Они всегда к месту, рождаясь из местного казачьего уклада жизни. «Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет – успевай разуметь, что к чему. Иная баба забьет и казака разными словами… Ишь ты, моль в юбке!» - любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена».

А вот красочное сравнение, подмеченное внимательным глазом автора: «… в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду».

V

В 1965 году Шолохов был удостоен Нобелевской премии. Он стал классиком советской литературы.

Если рассматривать роман «Тихий Дон» с «обычной» мирской точки зрения (а члены Нобелевского комитета так и делали), то никаких претензий к нему не возникает, все на своих местах, писатель успешно справился с задачей, которую перед собой поставил. Но если взглянуть на этот роман с Евангельской точки зрения, то картина получается совершенно иная. Дело в том, что «Тихий Дон» - произведение насквозь атеистическое. Уколы в сторону Русской Православной Церкви и ее служителей встречаются на протяжении всего повествования. Устами своего главного героя – Григория Мелехова – автор говорит: «Так вот насчет этого перста… Какой там может быть перст, когда и бога-то (так в тексте.- Н. К.) нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что бога (так в тексте. – Н. К.) нету. Никакого! Ежели бы был – не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога (так в тексте. – Н. К.), оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету, и монархии быть не может. Народ ее кончил раз навсегда».

Слова Григория Мелехова – это кредо самого автора, выросшего в атеистической среде и впитавшего в себя все ее «прелести». Он люто ненавидит все, что относится к Православию, поэтому его перо брызжет ядом. Бандит Чумаков выдает, например, такой пассаж: «Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и не хватает, а то был бы полный сбор пресвятой богородицы (так в тексте. – Н. К.)».

Даже здание церкви вызывает у автора чувство острой неприязни, если не сказать больше: «За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью».

Ну, а что касается Священного Писания, то оно, по автору, годится разве что для сугубо низменных утилитарных целей. Прохор Зыков жалуется: «У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами – содрал и покурил, Новый завет был, такая святая книжка, - тоже искурил. Старый завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали…»

Шолохову очень не нравится Царская власть, в частности, Государь Император Николай Второй, которого Русская Православная Церковь прославила в лике святых. Ну и конечно, монархия не нравится. Какому же атеисту придется по душе монархия и ее верный охранитель – Русский Царь?

«Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы всероссийские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай…» Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочек выдавать замуж – тогда я по-гля-жу-у… небось тогда запрядаешь!»

Что это, как не изощренная издевка?

Михаил Шолохов – дитя своего времени. Если бы он не оклеветал Русскую Православную Церковь и Царскую власть, то его роман, по всей вероятности, никогда бы не увидел свет. Чего не сделаешь ради земной славы?

Православие и самодержавие – вот два столпа, на которых веками стояла Святая Русь. Второго столпа у нас сейчас нет, и Русь держит только Православие, только вера русского народа, вера, которую большевики всячески вытравливали из наших душ, но, к счастью, так и не вытравили до конца. Шолохов с большим талантом и мастерством, данными ему Господом, подтачивает оба столпа. Особенно большой вред роман принес русскому народу в прошлом веке, когда его активно читали, но и сейчас, в наши дни, он продолжает свою разрушительную работу, правда, не так интенсивно.

«Тихий Дон» - чрезвычайно затянутый и чрезвычайно перегруженный роман. Заметил ли это сам автор? Вряд ли. Если бы заметил, то кое-что наверняка сократил бы.

VI

Михаил Шолохов похоронен в своей усадьбе в станице Вешенской. На могиле нет креста. Все закономерно: какой может быть крест на могиле человека, который не признавал Христа и который хулил Церковь и священников? Наверно, его даже и не отпевали.

Само собой напрашивается сравнение с Львом Толстым. Тот тоже похоронен рядом со своим домом в усадьбе «Ясная Поляна». На могиле также нет креста. Толстой, как и его советский коллега, был безбожником, отрицал церковные Таинства, поносил православную веру. Оба писателя – одного поля ягодки.

И Шолохов, и Толстой в земной жизни чрезвычайно преуспели: оба купались в лучах человеческой славы, их слова и мнения по тому или иному вопросу у всех были на слуху, оба были кумирами читающей публики. Однако на поверку оказывается, что ничего хорошего в этом нет. Господь говорит: «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк. 16, 15). И дальше: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мф. 16, 26).

И Лев Толстой, и Михаил Шолохов, будучи атеистами, сильно повредили своим душам. Поэтому их загробной (вечной!) участи вряд ли кто позавидует.

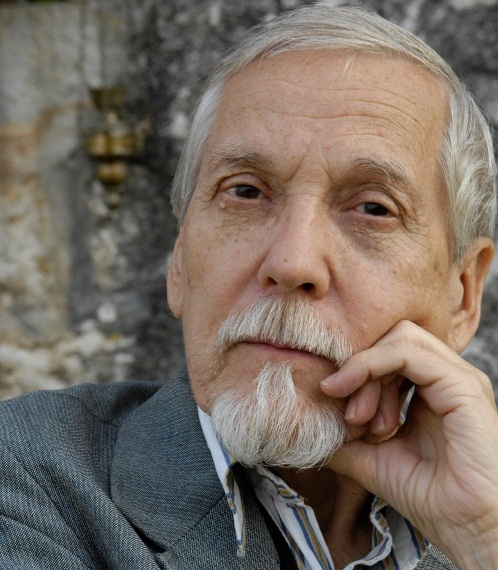

Николай Петрович Кокухин, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

.jpg)

1. Автор