На самой дальней окраине Рязанской земли, среди живописных березовых и сосновых рощ, на берегу скромной красавицы речки Выши затерялся Успенский монастырь. Впрочем, затерялся лишь для людей далеких от церкви и христианства. А для верных православных христиан он известен, причем очень хорошо. Особенно много людей заполняют его в престольный праздник – Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этом году этот праздник совпал с запоминающимся юбилеем: монастырю исполнилось четыреста (!) лет. Славная дата! Как же прошел этот замечательный праздник? Очень организованно и торжественно.

В храме

Всенощное бдение, в среду вечером, совершил епископ Скопинский и Шацкий Питирим. А на другой день, утром, в обитель прибыл митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который возглавил торжество. Он частый гость обители, навещая ее с большим удовольствием.

С позволения боголюбивого читателя делаю небольшое отступление, чтобы поведать краткую историю монастыря.

I

Вышенская Успенская пустынь известна с 1625 года (а по некоторым источникам, еще ранее). Она находилась на левом берегу реки Выши. Весной, во время таяния снегов, река разливалась так широко, что угрожала обители. Монахи решили переехать на новое место. По устному церковному преданию, его указала Сама Пречистая Дева. Иноки опустили в воду икону с Ее изображением, она поплыла по течению и после непродолжительного путешествия пристала к берегу. Эта земля принадлежала в то время инокине Марфе Иоанновне, матери царя Михаила Романова. Отец настоятель подал к ней челобитную с просьбой о переносе обители. Просьба была удовлетворена, и монастырь переселился на новое удобное место.

Не сразу и не вдруг он встал на ноги, были в его истории периоды неустройства и всякого рода искушений. Вот что писал, например, в 1753 году настоятель обители – иеромонах Авраамий – правящему архиерею: «В прошлых годах прислан к нам в ножных железах иеродиакон Николай, и он, сняв с себя показанные железа, живет в обители не смирно и всякий церковный доход похищает. Неведомо куда псалтирь с часословом продал. Воску во обитель святую подают, и оный воск он, Николай, украл… В монастыре он ничего не строит и монастырь разорил весь и нас морит голодною смертию: дня по три и больше едим без соли».

Прибыв в обитель и увидев собственными глазами, в каком жалком состоянии она находится, епископ Феофил решил или упразднить ее, или приписать к Саровской пустыни. Однако через некоторое время он изменил свои планы, назначив в Вышу нового настоятеля. Выбор пал на старца Тихона, насельника Саровской пустыни.

Ознакомившись с обителью, иеромонах Тихон написал владыке следующий рапорт: «В церковной трапезе, где придел святителя и чудотворца Николая, пол сгнил и служение исправлять опасно; ризница за ветхостию ни к употреблению, ни к починке никак не способна. Кельи деревянные, ветхие, а некоторые кельи и забор вокруг монастыря почти развалились, да еще и мало келий для братии».

Деятельный по натуре, отец Тихон приложил много сил, энергии, а главное молитв, для скорейшего восстановления обители. Он пробыл настоятелем сорок четыре года. За это время было построены восемь каменных корпусов для братских келий, каменная ограда вокруг монастыря с башнями и келиями в них; вместо деревянной и очень ветхой колокольни – каменная четырехъярусная с церковью Живоначальной Троицы на втором этаже. Монастырь приобрел два колокола весом в 62 и 105 пудов.

«Господь невидимо Сам промышлял о возвышении обители Вышенской», - говорил отец настоятель. В марте 1827 года ей была передана чудотворная Казанская икона Божией Матери, которая стала главной святыней. К концу 1842 года в обители было тридцать четыре человека братии и шестнадцать послушников. Расцвет наступил немного позднее, когда ее возглавил архимандрит Аркадий (Честонов). При нем она стала важным и серьезным духовным очагом для жителей Шацкого уезда.

Особая страница монастыря связана со святителем Феофаном (Говоровым), который пробыл в нем двадцать восемь лет, из них двадцать два в затворе. Но это отдельная история.

II

Успенский храм

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Богослужение совершалось в Успенском храме. Он был полон. Смотрю на лица: очень много местных христиан, но и гостей немало.

Молодежный хор

Службу украсил молодежный хор московского Сретенского монастыря «Facetia», которым управлял регент Петр Пархоменко. Хор состоит из тридцати человек, на Вышу прибыло только десять. Но и их оказалось достаточно: молодые голоса, христианское усердие, плюс мастерство регента – звучание хора было безупречным.

Исповедь

Причастие совершалось из четырех Чаш – так много было желающих. Я видел, какие радостные одухотворенные лица были у тех, кто, приняв в себя Небесные Дары, со скрещенными на груди руками проходили в западную часть храма.

А потом громко загудели монастырские колокола, возвещая о начале Крестного хода. Впереди шли хоругвеносцы, за ними священнослужители, молодежный хор и все, кто участвовал в богослужении.

-Пресвятая Богородице, спаси нас! – возглашал один из священников.

И, как эхо, звучали эти слова из уст христиан.

-Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! – продолжал батюшка.

-И ныне и присно и во веки веков! – дружно откликались крестоходцы.

После чтения Евангелия Крестный ход вернулся в храм.

-Такие великие праздники, как сегодняшний, делают наши сердца более любвеобильными и более ревностными на добрые дела, - сказал митрополит Марк во время общей трапезы, на которую были приглашены все желающие. – Божия благодать, которую мы ощутили, нисколько не меньше той, которую мы ощущаем, приезжая в Дивеево.

Ревностная христианка

Игумения Димитрия сказала:

-В Евангелии есть такие слова: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 15). Это сказано как бы и о нашей обители, которая является свечой духовной. В течение четырехсот лет свет Евангельской истины освещал умы и сердца многих и многих поколений русских людей, проживавших не только в ближайшей округе, но и далеко за ее пределами. Этот свет не ослабевает и поныне, и к нему тянутся души всех страждущих и обремененных, всех, кто желает наследовать Царствие Небесное.

Можно сказать и по-другому: Выша - это "яко древо, насажденное при исходищих вод" (Пс. 1, 3), древо, на ветвях которого созрели чудные плоды. Вкуснее и слаще их нет ничего на свете. Эти плоды может сорвать каждый благочестивый человек. Вкусив их, он становится добрее и чище, а его душа готова обнять весь мир. А самое главное, они помогут ему избежать темниц ада.

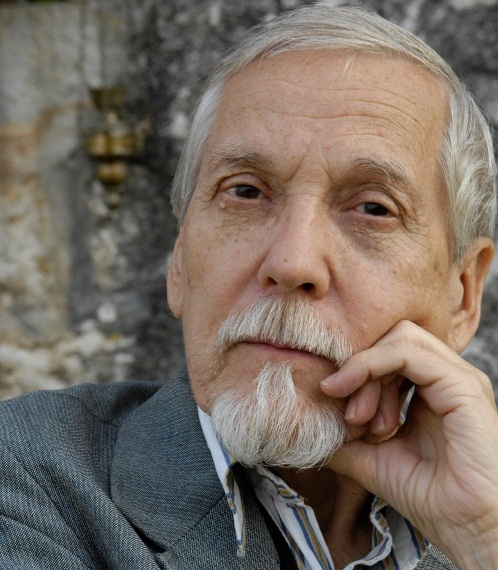

Николай Петрович Кокухин, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Фото автора