Интервью с Виктором и Людмилой Потаниными

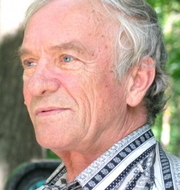

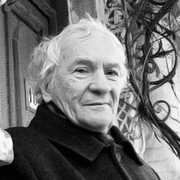

Продолжаем рассказ о русском писателе Викторе Ивановиче Лихоносове. Сегодня вниманию читателей предоставляем беседу с писателем Виктором Федоровичем Потаниным и его супругой Людмилой Александровной.

***

Эта беседа могла вовсе не выйти. Когда я искал героев, знавших Виктора Ивановича лично, то, к своему стыду, совсем позабыл, что в далеком Кургане живут близкие друзья писателя — супруги Потанины. Все, как и многое в этой книге, произошло совершенно случайно.

О Викторе Федоровиче вспомнила моя коллега Елена Некрасова, создавшая группу по Лихоносову в соцсетях. Оказалось, что в Кургане есть замечательные люди, работающие в местной областной библиотеке имени Потанина (!) и общающиеся с писателем.

Директор библиотеки Алена Сидорова решила помочь мне. Она вместе с командой (Андреем Кимом и Александром Момотовым) отправилась в гости к Потаниным и стала посредником в нашей беседе.

Несмотря на то, что интервью проходило виртуально, Виктор Федорович и его супруга Людмила Александровна говорили так, будто и я нахожусь с ними в комнате. Во время ответов чувствовались радость от прожитого с Лихоносовым и боль от утраты близкого друга. Эту беседу однозначно можно назвать одной из самых эмоциональных в книге.

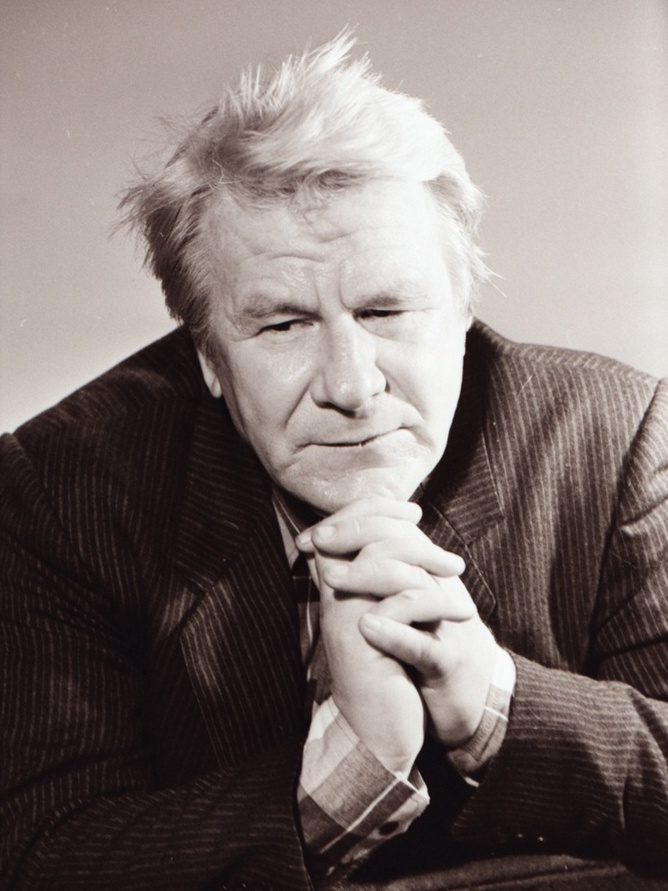

Виктор Федорович Потанин — русский писатель и публицист, Заслуженный работник культуры России, обладатель многих премий, в том числе и Патриаршей. Родился 14 августа 1937 года. Автор известных повестей «Доченька», «Украденная жизнь», «Пристань», «Белые кони» и других. Живет в Кургане.

Людмила Александровна Потанина — бывший преподаватель Курганского училища культуры. Живет в Кургане.

А.Н.: Виктор Федорович, как вы познакомились с Лихоносовым?

В.П.: Впервые мы увиделись в издательстве «Молодая гвардия». Там выходили мои первые книги, как, кстати, и его «Голоса в тишине» с предисловием Юрия Казакова. Это было так давно! Даже тяжело представить — около пятидесяти лет назад. Но что значит давно?! С точки зрения вечности, это всего лишь какая-то секунда, миг, счастливый миг.

А.Н.: Как проходило ваше общение после знакомства? Вас Виктор Иванович часто упоминает в дневниках.

В.П.: Потом мы с ним не расставались. Часто он был в Москве, когда я работал в приемной комиссии Союза писателей. Виктор Иванович приходил ко мне, к своим московским товарищам и, конечно, к своему однокласснику, замечательному актеру, Народному артисту Юрию Назарову. Бывало такое, что Лихоносов брал меня с собой к Назарову. Это были долгие ночи в разговорах в размышлениях, мечтах.

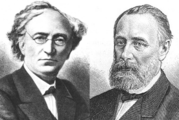

А.Н.: Ранний творческий период Лихоносова во многом связан с Юрием Казаковым. Об отношении Виктора Ивановича к старшему коллеге мы знаем много. А как сам Юрий Павлович относился к молодому кубанскому писателю?

В.П.: Казаков очень любил Лихоносова. Называл его вечным странником, человеком, которым в странствиях ждет чего-то удивительного, ждет какого-то внезапного счастья, какой-то внезапной радости. Неслучайно свой первый рассказ «Брянские» Лихоносов отдал Казакову. А он отправил произведение в «Новый мир». Главный редактор журнала Александр Трифонович Твардовский после того, как прочитал рассказ первый раз, начал читать второй, третий, а потом поставил «Брянских» в номер. Так началась великая, могучая слава моего друга. После помощи Твардовского и Казакова молодого писателя поддержали огромные, тысячные читательские массы.

А.Н.: Раз уж затронули Твардовского, то поговорим и о нем.

В.П.: Прикоснулся я к душе Твардовского через Лихоносова. И случилось это вот как. Чтобы говорить совершенно точно, ничего не убавить и не прибавить, я обращусь к своему дневнику. С Александром Трифоновичем я познакомился, потому что дружил с Лихоносовым. Мы с Виктором Ивановичем были делегатами всех съездов Союза писателей, всегда сидели как-то вместе. Очередной писательский съезд был в Колонном зале Дома союзов. С вашего позволения я прочитаю часть из дневника: «Я со своим другом Виктором Лихоносовым оказался где-то в дальнем коридоре, у самой курилки. Мой друг достал сигареты, а я развернул газету. Глазами пробежал заголовки, но ничего интересного: какие-то общие фразы и пустота. И вдруг все изменилось. Точнее, что-то случилось. Словно я резко, внезапно проснулся и теперь не знаю, где я, что со мной. Так же беспокойно повел себя и мой друг. Лицо его враз переменилось и посерьезнело — так бывает с нами, когда мы с кем-то прощаемся или, наоборот, встречаемся. Но тогда мы встречали! Навстречу нам двигалась огромная синева. Она то уменьшалась в размерах, вытягивалась, то делалась еще больше, сильней. Это были его глаза! Сколько о них уже написано, сколько рассказано. И каких только сравнений здесь не было и каких метафор. У одного поэта я прочитал, что глаза у Твардовского походили на незабудки, другой поведал, что эти глаза — неземные. И это последнее — тоже неправда <…> В них переливалось что-то небесное, синее, и в этой синеве ты сразу утопал и терялся, и тебе уже хотелось навеки остаться в этой избенке, чтоб только слышать его голос, дыхание. Ведь недаром же говорят, что душа человеческая — это глаза. Каковы глаза — такова и душа. <…> Помню, как Александр Трифонович крепко, по-молодому, пожал руку моему другу, а секунду спустя и я ощутил это рукопожатие».

Если бы не Лихоносов, Твардовский бы никогда не пожал мне руку. Виктор Иванович соединил мою душу на несколько минут с душой великого поэта. «Он даже спросил у меня что-то малозначительное о Кургане, но о чем спросил — я теперь не помню. Я и свои слова тоже не помню — я волновался и сжался, как школьник, а мой друг между тем беседовал с поэтом, и их негромкие голоса струились, как ручеек, то наплывая на меня, то удаляясь. И, странное дело, мое волнение стало медленно проходить, истончаться — так же чувствует себя, наверно, льдинка, оказавшись на июльской жаре. Но вот льдинка и вовсе растаяла — и пришло облегчение. Я стал даже потихоньку разглядывать его, мысленно сравнивать с известными фотографиями, но совпадений немного. Наверное, потому, что он носил уже в себе роковую болезнь. А эта болезнь, как злая печать».

Твардовский расспрашивал Лихоносова о литературе, о новых работах, о болезнях (он знал, что Виктор Иванович тоже часто болеет). Эту встречу я никогда не забуду. Воспоминания, прочитанные сейчас мной, опубликовали в «Нашем современнике». И вдруг радость! Пришло письмо от брата Твардовского — Ивана Трифоновича. Это письмо настолько сердечное, настолько волнующее, настолько необыкновенное для меня, что я хочу его прочитать. Разрешите, пожалуйста. «Милый, дорогой Виктор Федорович! Простите, пожалуйста, что обращаюсь к Вам так смело, хотя, право же, как я могу иначе, если Ваше имя покорило меня до глубины. И я как бы следую рядом с Вами, слышу и вижу, и потому звучат слова Александр Трифонович — "Пора! Ударил отправленье вокзал, огнями залитой…" — как родные, и они тем дороже, что слышу их от Вас. Я очень тронут и рад, что это именно так и есть. Ну, а о том, как Вы могли сказать: "А потом я увидел его глаза… Стучали колеса, мелькали перелески, а я вглядывался в эти глаза. Единственные во всем мире, неповторимые, пронизанные древней ослепительной синевой". Ну что тут скажешь?! Ведь очень так, как может думать настоящий художник! Спасибо Вам огромное, дорогой Виктор Федорович! Признаюсь Вам, что читал я статью не раз, а несколько раз. Читал так, как мне положено чувствовать. Читал для собравшихся у нас соседей, очень обычных сельских жителей. И была полнейшая тишина, все как бы замерли <…> Сам я не удержал слез, хотя крепился сколько мог. Ну и слушатели мои тоже прикладывали к глазам платочки, пряча тронутые чувства. Простите, что написалось, как говорят, так себе. Будьте, пожалуйста, здоровы и по возможности счастливы. Позвольте Вас обнять. Ваш Иван Твардовский». Это великий документ в моей душе. В моей душе навсегда…

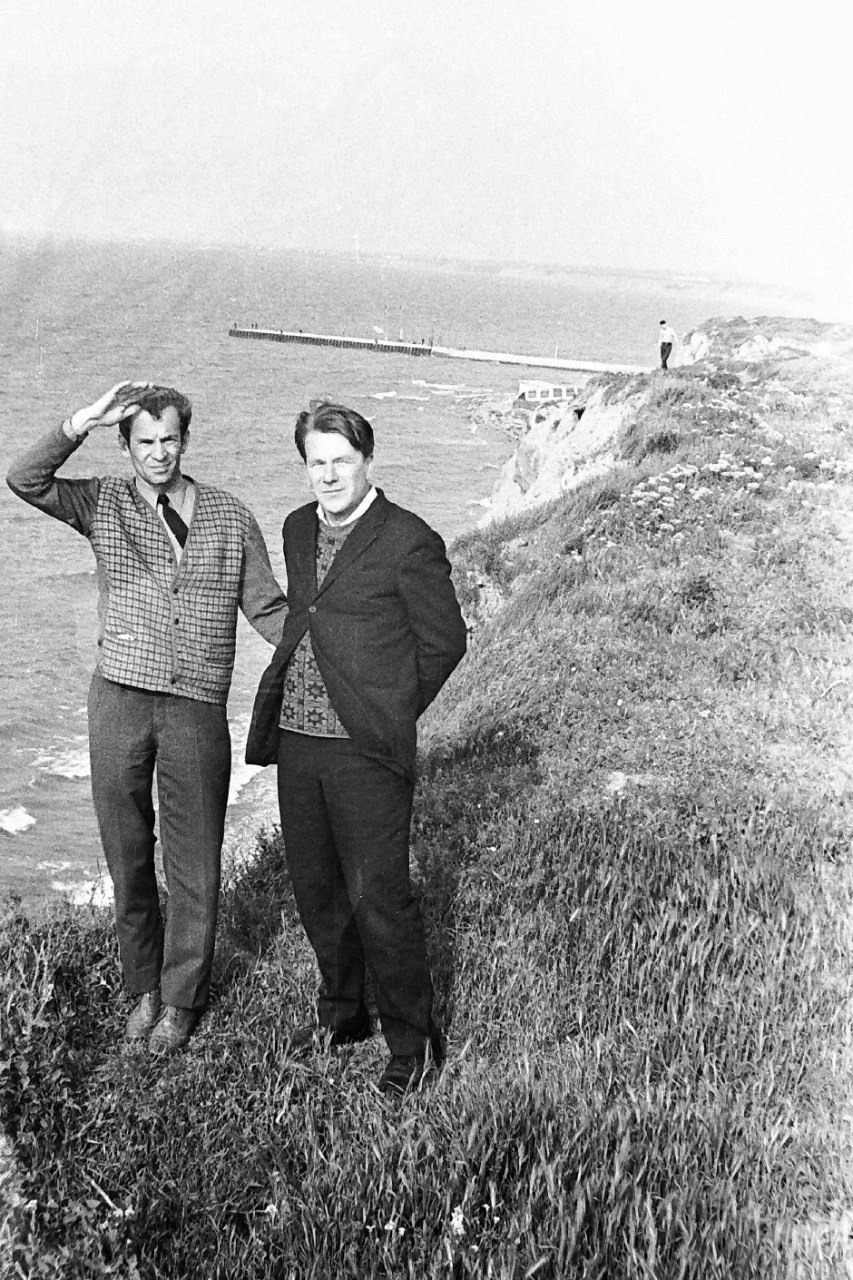

А.Н.: Виктор Федорович, насколько я знаю, вы с Лихоносовым много путешествовали. Можете вспомнить что-нибудь из поездок?

В.П.: Конечно же, мы не могли не поехать с Лихоносовым в село Михайловское к Пушкину. А зачем поехали? Для того, чтобы побывать на могиле поэта. Это было 14 июля 1970 года. Опять прочитаю из дневника: «Было ранее утро. Шесть часов, тридцать минут. Стояла сырость, с листьев капало. Возле могилы горшочки с цветами. Расставлены правильными рядами — какая-то немецкая аккуратность. А вчера мы с Витей Лихоносовым посетили аллею Керн. Эта аллея знакома нам по всем фотографиям. На высоком месте стоит скамья Онегина. Все стараются посидеть на ней, открыть какую-нибудь книгу и сфотографироваться. В ближних кустах, в высоком бурьяне мерещится что-то белое, яркое, точно какая-то девушка гуляет в белом, очень белом платье». Возле могилы мы говорили с Витей о многом. Мы решили: проживи Пушкин подольше, он бы обязательно написал о войне тысяча восемьсот двенадцатого года. «Ведь патриотизм русского человека, силу его духа приписывали войне, потому что на войне складывается настоящий русский характер». Мы возложили на могилу цветы, помолчали, еще раз поговорили о поэте, а потом медленно, потихоньку, думая каждый о своем, побрели в свою гостиницу.

А.Н.: Виктор Иванович также описывает вашу совместное посещение Вологды, когда он услышал злое «пророчество» о Николае Рубцове.

В.П.: Дороги были и дальше. Думая о Лихоносове, я все время вспоминаю города, встречи с писателями, местечки, где свято чтилась литературное слово, великое слово. И вот, с Виктором Лихоносовым мы оказались в Вологде. Мы жили у Виктора Астафьева. Нас пригласил домой Василий Иванович Белов. «Я вспоминаю наши разговоры в этом святом для меня доме. Ведь с нами была мама Белова — Анфиса Ивановна. Она говорила так образно и на таком чистом русском языке, без малейшей соринки, что мне показалось, что я совсем не в Вологде, а сижу за столом в своей деревне Утятке и смотрю в глаза своей матери, нашей сельской учительнице. Анфиса Ивановна поразилась, что моя мама учила русскому языку и литературе без домашних заданий, она все старалась сделать через творческие работы на уроках…» Наступила ночь и Анфиса Ивановна, накормив меня моченой морошкой, постелила на диван в кабинете Василия Ивановича. Как спать, когда рядом книги Белова, его рукописи, незаконченные письма?! Я часто выходил на крыльцо, смотрел на какие-то отчаянно близкие звёзды. И думал: «Как велика, как могуча великая литература!» Хотелось обо всем этом писать. И я написал, кстати. Писал и Лихоносов.

А.Н.: Виктор Федорович, расскажите о поездке по Средиземноморью. До сих пор точно мне не удалось узнать, зачем русские писатели отправились в такое далекое путешествие.

В.П.: Однажды редактор «Нового мира» Сергей Залыгин собрал своих любимых писателей и отправил их по странам Средиземноморья читать лекции о русской литературе. В этот список попал Виктор Лихоносов и Виктор Потанин (смеется. — прим. А.Н.). Мы были в Греции, Турции, Израиле, Египте. Это была большая радость — вместе со своим другом лицезреть мировую культуру, цивилизацию и думать: А ты-то для чего, дорогой Виктор Федорович, живешь на свете? Для чего?.. Часто я делился этими мыслями со своим другом. Странствия Лихоносова, дороги, стремления увидеть другие места, другие города, встретить других людей очень характерны и для моего друга. Он любил, очень любил людей.

А.Н.: В архиве Виктора Ивановича есть фотографии, где вы вместе с Людмилой Александровной стоите на вокзале в Краснодаре. По дороге в Новосибирск Лихоносов заезжал и к вам в Курган. Часто ли вы гостили друг у друга?

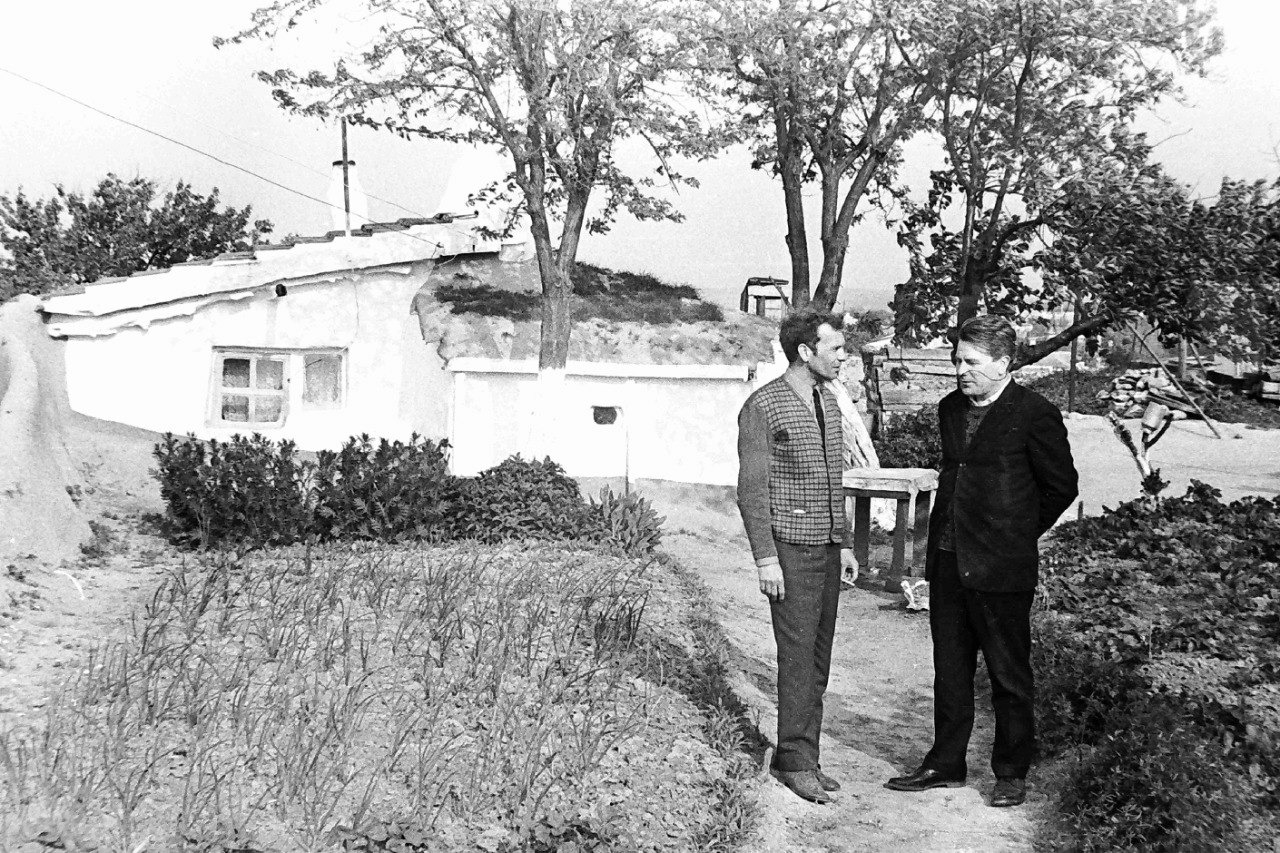

В.П.: Бывал не раз в Краснодаре, бывал в Пересыпи, бывал у многих его друзей. Но никогда не остывала моя любовь к этому необыкновенному, гениальному человеку. Слово «гениальный» я готов произнести десять, сто, тысячу раз. И буду прав.

Лихоносов приезжал и ко мне в Курган, в родную деревню Утятку. Можете не поверить, но я верю — он полюбил природу деревни. Он даже выбрал одну большую сосну в моем боре: ходил, смотрел на нее, когда меня не было рядом, молился на сосну. О чем говорил в этот момент, не знаю. Видимо, желал дереву и моей Утятке счастья, радости и долгой-долгой жизни.

(к Виктору Федоровичу подсела жена Людмила Александровна)

Л.П.: Лихоносов — это человек-праздник. Его каждый приезд был счастливым событием для нас. Почему? Потому что в нем была необычайная жажда жизни, любовь к жизни, ему было все интересно. Он говорил: «Потанин, смотри. У вас в Кургане сохранился еще дом с наличниками. Опиши, кто жил в нем, какие речи говорили в доме, какие звучали голоса». Пересказать все трудно. Помню, что Виктор Иванович любил больше не купеческий, как он называл, Курган, а деревню Утятку. Она стоит в бору, с одной стороны течет Тобол, с другой стороны — три озера: Акулинкино, Белое и Щучье. Везде он побывал. Мы ходили по бору, читали стихи. Помню, в один из приездов он сказал: «Тютчев для меня очень аристократичен и даже холоден». Но когда мы шли от озера по бору, я стала читать стихи Федора Ивановича, и после он никогда подобного не говорил. Он действительно как-то изменил мнение.

Лихоносов любил петь. Напевал всегда. У него был совершенный слух, а голос глуховатый, непевческий. Все мелодии схватывал. В последний приезд он часто пел романс: «Скажите, девушки, подружке вашей, Что я не сплю ночей, о ней мечтаю…».

А.Н.: Вели ли вы переписку с Лихоносовым?

В.П.: Мы часто писали друг о друге. Например, я подготовил предисловие к повестям Лихоносова в «Роман-газете». Он тоже писал о моих книгах. Но особенно много было писем: десятки, многие десятки. Они и сейчас хранятся в моих рюкзаках.

Совсем недавно я получил «Роман-журнал XXI век». А там — документальная повесть, которая называется «На перекрёстке дружбы и любви». Автор — Людмила Потанина. Вы уже догадались, что это Люся Потанина — моя жена. Она так трогательно, так сердечно, с таким волнением написала о нашей дружбе, написала о Вите, что я просто завидую ей. Надеюсь, она продолжит.

Меня особо радует, что Люся очень удачно выбрала письма, где снова — любовь, благодать нравственная. Я прочту одно от Лихоносова: «Когда читал "Мимо белых, белых берегов", совсем ясно стало, что твоя проза гораздо тоньше моей, а изображение, описание мне может только сниться, но никогда не дастся. Совершенно чистый русский язык, ни одной соринки. Правда, могу сказать, что твое собственное оригинальное видение мира еще не всегда помогает читателю узнавать описанную жизнь как свою — это и у Платонова, впрочем, есть. Да, будущее принадлежит тебе. Хочу скорей получить книжку, чтобы поучиться. А воображение у тебя на 100 верст. Очень духовен ты, хотя материальный мир знаешь лучше, чем я». Какой скромник он был! (улыбается. — прим. А.Н.) Конечно, это было написано с преувеличением насчет меня. Но душа все-таки радовалась, восторгалась.

Снова процитирую Виктора Ивановича: «Дорогой Витя! Так хочется увидеть тебя! Поговорить! Посидеть!.. Господи, все-таки как я соскучился по тебе. Душе хочется выговориться... Говорить, говорить с тобой хочу! А так что... бумага. Очень радовался успехам друга». Или еще одно: «Витя, я совершенно случайно прочитал твою повесть "Доченька " в журнале "Бежин луг ". Журнал привезла из Москвы журналистка и дала мне его почитать. Повесть очень сильная, глубокая, огромного душевного напряжения. Только такие личные книги сейчас и нужно писать…» Не буду больше читать, хотя хотелось бы, потому что похвала такого большого человека большого стоит. Мне нужно всю жизнь оправдываться перед этими письмами, перед его словами. Я постараюсь, насколько хватит сил, это сделать.

Л.П.: Лихоносов часто сетовал на то, что редко ему писал Виктор (смотрит на мужа. — прим. А.Н.). А со временем эпистолярный жанр исчез. Все начали разговаривать по телефону. Виктор Иванович мог раз шесть в день нам звонить и делиться чем-то. Спрашивал совета, когда чувствовал себя неважно. Чаще хотел узнать какие-то медицинские советы, иногда пользовался ими. «Вот тебе надо было врачом быть», — говорил он мне.

А.Н.: Почему, по вашему мнению, важно читать Лихоносова сейчас? Особенно молодому поколению.

В.П.: Надо радоваться жизни, радоваться, что Господь дал нам возможность видеть этот прекрасный мир. Об этом написано у Лихоносова.

Л.П.: Это чистота русского языка, лиризм, который свойственен был Бунину, Тургеневу. Это, прежде всего, формирует душу. У Лихоносова важны не социальные вопросы, а именно вопросы строительства души. С этого начинается человек. У писателей XX век редко можно встретить беспощадную правду о себе, искренность глубокую. Вот у него она есть.

Во многом же Виктор Иванович учился у Шолохова. Неслучайно появился ведь роман о казачестве «Наш маленький Париж». Лихоносов еще в юношестве вместе с другом Юрием Назаровым знал наизусть страницы «Тихого Дона». Они ехали в трамвае после репетиции драмкружка и читали друг другу.

А.Н.: Существует мнение о том, что Лихоносов известен в России только благодаря роману «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». Согласны ли вы с этим?

В.П.: Даже если бы он написал только «Наш маленький Париж», это бы никак не умаляло его таланта. Этот роман воспринимается через «запятую» или через «тире» с «Тихим Доном». Лихоносов всегда стремился к Шолохову. Он даже был у него в гостях. Виктора Ивановича поразила великая простота, человеческая доступность и огромный ум Михаила Александровича Шолохова. У Лихоносова тоже это есть.

Творчество моего друга продолжает творчество наших огромных писателей: и Гоголя, и Достоевского. И Тургенева, конечно же. Потому что многие повести Лихоносова созвучны Ивану Сергеевичу. Их произведения — соседние аккорды.

А.Н.: Почему Лихоносов тосковал по старой России?

Л.П.: Многое ему очень нравилось. Традиции старой жизни восхищали его: и семейные, и офицерские. Восхищался старыми писателями. Любил Толстого, Бунина. «У Бунина учиться невозможно», — написал он. Но почувствовать Бунина, его требовательность к себе, стремление к правде и одновременно к красоте было возможно. «Ищу я сочетание прекрасного и вечного», — писал Иван Алексеевич. Лихоносов всегда стремился к такой же гармонии.

Насчет Толстого. Виктор Иванович любил Ясную Поляну. Там он подружился с сотрудницами музея, с Владимиром Толстым. После празднования дня рождения Льва Николаевича Лихоносов оставался. Девочки-сотрудницы, которые уже не девочки, возили его и в Никольское-Вяземское, и в Пирогово — во все толстовские имения.

А.Н.: Жаловался ли вам писатель на нападки от власти?

Л.П.: Он все время об этом говорил. Когда первые произведения Лихоносова появились «Новом мире», лучшем в 60-х годах элитарном журнале во всем СССР, на него положительно откликнулись наши эмигранты Георгий Адамович и Борис Зайцев. Между ними завязалась переписка. Лихоносов очень хотел побывать в Париже. Но его не пустили кубанские власти. Он жалел об этом всю жизнь.

Нападки доходили до того, что в Краснодар приезжал Сергей Михалков. Он полушутя сказал: «Виктор, напиши очерк о совхозе, бригаде и отстанут от тебя».

В.П.: Но он так и не написал (улыбнулся. — прим. А.Н.).

А.Н.: Насчет чего Виктор Иванович сетовал больше всего в последние годы жизни?

Л.П.: Он очень сокрушался, что Москва стала совершенно другой. Москва стала похожа на иностранный город, застроилась высотками, исчезла старина. Конечно, обстановка меняла и общество. Москва в какой-то мере опустела для него.

Лихоносов жаловался, что людей, которые были ему дороги, которых он любил, не стало.

В.П.: Незадолго до ухода Лихоносова, когда он побывал в Новосибирске, я спросил его: «Ну как там в Новосибирске?» Он ответил: «О чем ты, Потанин, меня спрашиваешь? Города нет, людей там нет. Одни машины. Где же люди? Их нет».

А.Н.: Виктор Федорович, Людмила Александровна, так все же, кем был для вас Лихоносов? Почему человек, живший в тысяче километров от Кургана, стал вам настолько дорог?

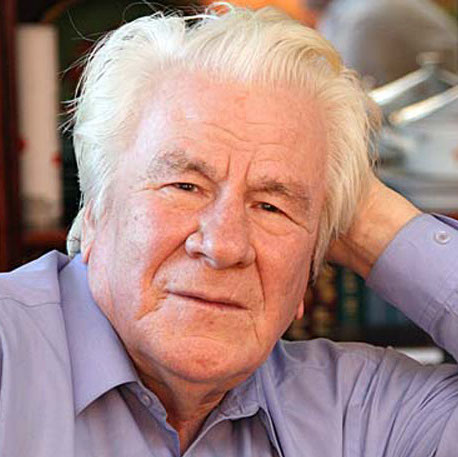

В.Потанин, В.Крупин, В.Лихоносов, В.Распутин: https://rospisatel.ru

В.П.: Кем же для мен является Виктор Иванович Лихоносов? (задумался. — прим. А.Н.) Может быть, он один из тех, кого мы называем, собратьями по перу? Нет, это будет не точно. А, может быть, забыть о литературе и говорить о нем как о родном человеке, как о брате? И это тоже будет не точно. Думая, как назвать Лихоносова, я вспоминаю одну поездку на Байкал вместе с Валентином Григорьевичем Распутиным. Мы проводили огромные литературные вечера. Когда встречи заканчивались, люди не уходили, они ждали Распутина. И вот он выходил на крыльцо: к нему подносили руки, кто-то поднес младенца и сказал: «Валентин Григорьевич, прикоснитесь ладонями. Благословите и пожелайте что-нибудь». Это меня ошеломляло. В голове всплывал образ Серафима Саровского. То же самое — то сияние любви, доброты, великой человеческой нравственности — я ощущаю, когда смотрю на портрет незабываемого друга Виктора Лихоносова.

Л.П.: Мне очень дорого, что Лихоносов посвятил мне эссе-размышление «Время зажигания светильников». В «Записях перед сном» часто мелькает фамилия Потанин. Такая фраза легко запоминается из дневников: «Потанин очень уютный человек. Жаль, что я когда-то не записывал его». А они всегда вместе жили в гостиницах «Россия», «Москва»

Также я ценю, что Виктор Иванович очень любил свою мать. Прекрасная, тихая женщина, которая, когда они жили в Новосибирске, держала корову, торговала творожком, молочком на рынке, растила сына. Удивительно, что Лихоносов из такой простой среды, имея непростой опыт жизни, мог прийти к такой тонкости мироощущения. Перед Татьяной Андреевной он испытывал вечный священный долг (вытирает глаза от накатывающихся слез. — прим. А.Н.).

В.П.: Можно я добавлю? Он настолько вошел в нашу жизнь, в наше сознание, что иногда я, кажется, схожу с ума. Лихоносов мог позвонить поздно вечером или даже ночью и начать читать свое новое произведение. И вот совсем недавно я лежу, и вдруг — телефонный звонок. Я беру телефон и хочу спросить: «Витя, ну а чем ты будешь нас сегодня читать?» А потом вспомнил. Его же ведь почти четыре года нет с нами. Для нас он живой.

Я молюсь перед его фотографией, молюсь, чтобы его книги изучали во всех наших школах, чтобы в Москве или Краснодаре издали полное собрание сочинений. Все это можно исправить — взять и поклониться в ноги нашему классику.

Беседовал Андрей Нейжмак

Фотографии из архива К. Янченко