В 1940-е годы в Европе была опубликована книга «Жизнь во Христѣ: записи индiйскаго миссiонера», написанная неизвестным русским автором. Этот материал, долгое время пролежавший в архивах библиотек, привлёк к себе внимание в последние годы в связи с активизацией усилий русской православной миссии в Индии. Введение этого текста в научный оборот особенно мотивируется интригой вокруг установления его авторства: автор книги нарочито был не надписан.

Подробно гипотезой авторства «Записей» на научной основе в данный момент занимается дьякон Алексей Дмитриевич Попов, студент ПСТГУ. В своём исследовании он склоняется к тому, что их автором является архимандрит Андроник (Елпидинский) /1894–1959/, неутомимый энтузиаст индийской миссии, проживший 18 лет в Индии с 1931 по 1949 годы и позже составивший об этом мемуары. В частности такая версия изложена в недавней публикации в трудах Нижегородской Духовной Семинарии, т. 22 (2024), № 1, с. 182-190 (eLIBRARY ID: 65443330).

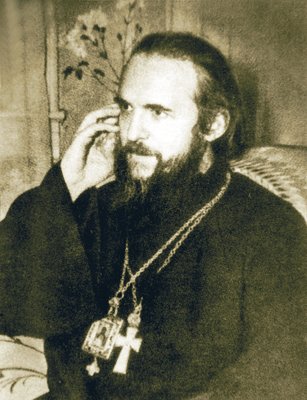

На фото: архимандрит Андроник (Елпидинский)

Однако ряд нестыковок заставляет меня сомневаться в убедительности этой версии, о чём постараюсь более или менее полно рассказать в данном очерке. В своём взгляде на установление авторства работы «Записи индийского миссионера» я склоняюсь к тому, что настоящим автором «Записей» был другой заметный деятель русского зарубежья того времени — архимандрит Нафанаил (Львов) /1906–1986/, занимавшийся миссией в Керале в 1935-1936 годах и затем бывший начальником православной миссии на Цейлоне в 1937–1939 годах, в будущем — архиепископ Венский и Австрийский (1974–1986). Сразу устраним маленькую неточность: работа называется «Записи», а не «Записки», как её именует отец Алексей. Тем не менее, это не влияет на содержание научной дискуссии.

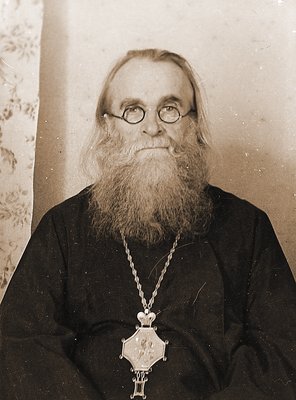

На фото: архиепископ Нафанаил (Львов)

Доступные экземпляры: разные тиражи и проблема их датировки

Ранее мне было известно о трёх экземплярах «Записей» в Москве. Два из них хранятся в Ленинской библиотеке (выходные данные: «Жизнь во Христе [Текст] : Записи инд. миссионера. - Мюнхен : Православ. дет. дом "Милосерд. самарянин", [19--]. - 94 с.; 20 см», шифры хранения — RZ Рос 3-2/3-245, RZ Тим 3-2/1-839). Третий экземпляр указан на хранении в Библиотеке иностранной литературы (выходные данные: «Жизнь во Христе: Записи индийского миссионера. — Новый Сад : За церковь, Предисл. 1940. — 96 с.», шифр Ж 714).

Ещё один мюнхенский экземпляр при подготовке данной статьи замечен в электронном списке печатных изданий Фонда № 72 Виктора Владимировича Соколова (1947-2006), священника Православной Церкви в Америке (фонд входит в состав государственного Музейного Фонда Российской Федерации), и чтобы добраться до книги надо обращаться в Дом русского зарубежья на Таганке. Очевидно, именно он фигурирует в каталоге Библиотеки русского зарубежья (с выходными данными: «Жизнь во Христе : Записи индийского миссионера / Вступ. слово Иоанна (архим.) ; Предисловие автора . – Мюнхен : Изд. Православного детского дома "Милосердный Самарянин" . – 94 с. Approved by UNRRA Team 108 (мягк. пер.)», шифр 86.37 Ж-714). Более того, в каталоге указано, что таких экземпляров доступно сразу два (0044106 и 0070244, Библиотека К/Х Религ. лит-ра 86.37 Ж-714). И ещё один экземпляр сербского издания фигурирует в каталоге там же как экземпляр читального зала (выходные данные: «Жизнь во Христе : Записи индийского миссионера / Вступ. слово Иоанна (архим.) ; Предисловие от авт. . – [б. м.] За Церковь (Новый Сад : Рус. тип. С. Филонова) . – 97 с. (мягк. пер.)», шифр 86.37 Ж-714, 0036038 Библиотека К/Х Религ. лит-ра 86.37 Ж-714).

Мною использовался только первый упомянутый экземпляр, фотокопия которого была выставлена в группе социальной сети «Вконтакте» «Православие в Индии» 21 октября 2023 года. Должен сознаться, по нерадению так и не добрался до других экземпляров, которые, как видно, имеют разное место издания. Различие локаций и выходных данных позволяет говорить о существовании двух различных тиражей книги. В Москве есть, как минимум, четыре экземпляра мюнхенского издания и два экземпляра сербского издания.

В мюнхенском издании не указан год. Сербское издание в Библиотеке иностранной литературы помечено на сайте как изданное в 1940 году в городе Новый Сад, который до оккупации в 1941 году находился в составе Королевства Югославия (отметим, что аналогичный экземпляр в Библиотеке русского зарубежья не датирован). Насколько точна информация о годе сербского издания, не могу судить, потому что, простите опять же за нерадивость, не держал этот экземпляр в руках и не видел, есть ли в нём прямые указания на датировку, или же классификатор-архивариус сам присвоил эту дату в каталоге по косвенным признакам. Вопрос о годе издания совершенно непраздный: сокращение потенциального интервала времени позволяет повысить вероятность идентификации личности автора.

Опираясь на имеющиеся данные, можно с высокой степенью вероятности датировать мюнхенское издание «Записей» 1947 годом. Неясно, на каких основаниях д. А. Попов указывает этот же год издания, но анализ мюнхенского экземпляра с шифром RZ Рос 3-2/3-245 позволяет сделать более точные выводы. Ключевой деталью является наличие на последней странице надписи «APPROVED BY UNRRA TEAM 108». Это не печать, а прямо отпечатанная страница в едином переплёте с остальным корпусом книги, и это важная зацепка. Организация UNRRA — Администрация помощи и восстановления Объединённых Наций — была учреждена 9 ноября 1943 года для оказания помощи в районах, освобожденных от держав «Оси». Таким образом, исходя из этой детали видно, что мюнхенское издание не могло быть издано как минимум раньше 1943 года, а возможно и позже (правда, надо проверить и другие мюнхенские экземпляры — чтобы удостовериться, принадлежат ли они одному и тому же тиражу или были дополнительные тиражи). Исследователь П.Н. Базанов пишет, что издательская деятельность UNRRA пришлась на 1945-1951 годы, и печать материалов без прямого указания номера цензуры была возможна с июня 1947 по 31 декабря 1951 года. В то время сеть из пятидесяти эмигрантских издательств под присмотром UNRRA издавала тиражи за свой счёт небольшими партиями от 50 до 1500 экземпляров [Базанов Н.П. Издательская деятельность «дипийцев» // Вестник СПбГУКИ, июль 2006, с. 162-175, eLIBRARY ID: 16769427]. В приведённом Н.П. Базановым списке группой 108 (team 108) было подготовлено 10 книг, из них датировка надёжно установлена у 6, из них у четырёх указан 1947 год, у двух 1946 год, ещё у одной книги год указан предположительно как 1947. Ещё одну книгу, подготовленную группой 108 в 1947 году удаётся найти онлайн на аукционе «12-й стул» 06 декабря 2023 года (это Реньян, Деймон. Маленькие мисс Маракер, Б.м.: Родина, 1947. — 94 с.; 14,5х10 см., «Approved by UNRRA TEAM 108»). Следовательно, медианное значение года издания для датированных книг, подготовленных группой 108, приходится на 1947 год при очень узком разбросе около этого значения (вопрос о причине, почему не у всех книг был указан год издания, находится вне моей компетентности).

Ещё известно о дарении экземпляра мюнхенских «Записей» на день Ангела «1.VIII 1947 г.» от Д.Н. Теодорович к монахине Серафиме Мелетьевой, недавно перешедшей на тот момент, к сожалению, в католицизм (Непомнящий Н.Н. «Эмигранты: Вспоминая Индию…» // «Русская Индия», Вече, 2010). Отсюда следует, что «Записи» были опубликованы, по крайней мере, не позже этой даты.

Таким образом, у нас есть свидетельства, ограничивающие время мюнхенского издания «Записей» в небольшом интервале. В целом датировка для него 1947 годом не только не исключена, но даже и очень вероятна. Тем не менее, наличие сербского издания 1940 года (как указано в Библиотеке иностранной литературы) показывает, что работа по написанию текста могла быть завершена к 1940 году, а второе, мюнхенское, издание было сделано уже только 1947 году.

У мюнхенского и сербского изданий совпадает количество страниц, но это не означает, что не может быть различия в содержании их текстов. Если такие различия обнаружатся исследователем, то они могли бы пролить дополнительный свет на личность автора книги.

Некоторую дополнительную информацию даёт анализ издательств: в первом случае это издательство Православного детского дома «Милосердный самарянин», которое стало печатать книги с 1947 года (как говорят свидетели, тогда же оно и возникло — см. «Милосердный самарянин. Германия, 1945 г» на сайте Милосердие.ру от 02.10.2006). Во втором случае — это отделение издательства «За Церковь» сербском Нови Саде (по каталогам можно встретить другие книги того же издательства, изданные в других городах, например, в Берлине). Данное издательство начало деятельность раньше: по онлайн-каталогу я смог отыскать книги, изданные преимущественно с 1935 по 1939 годы, а также две книги 1932 года и одну книгу 1941 года (каталог издательства «За Церковь» в Библиотеке русского зарубежья). Следовательно, медианное значение приходится на вторую половину 1930-х. Есть информация, что деятельность Русской типографии С. Филонова в Нови Саде, которая и осуществила сербское издание «Записей» под эгидой издательства «За Церковь» и вообще была одним из самых активных издательств русского зарубежья, относится к периоду чуть ли не с 1920 и по первые годы 1940-х [см. Муромцева Л.П. Издательские и литературно-художественные центры российской эмиграции XX в // РСМ. 2015. №2 (87); Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940. – М., 2005. – 487 с., С. 336].

Чтобы сузить круг потенциальных авторов «Записей», рассмотрим деятельность предполагаемого автора вступительного слова к ним. В обоих издательствах активно публиковался Иоанн (Шаховской), видный религиозный деятель русского зарубежья, будущий архиепископ, пребывавший в сане архимандрита со 2 мая 1937 года до 11 мая 1947 года, а до того — в сане игумена. В «Милосердном самарянине» (см. [Базанов 2006]) у него вышли книги «О семи горячностях духа» (Мюнхен, 1946) и «Слава Воскресенiю», а в другой книге — «Жизнь (созерцание)» (Мюнхен, 1947[?]) — он фигурирует как архимандрит Иоанн. Книга «Слава Воскресению» была переиздана в Берлине в издательстве «За Церковь». «Жизнь» тоже была переиздана там же уже под реальным именем о. Иоанна (Шаховского) (при подготовке данной статьи мюнхенское издание книги обнаружилось, например, на сайте санкт-петербургского букинистического магазина «Книга плюс»). Из этих фактов относительно конкретного автора мы узнаём, что: 1) между двумя издательствами наличествовала связь, 2) было в порядке вещей переиздать книгу сербского издания позже в Германии. В целом, судя по каталогу Дома русского зарубежья, в издательстве «За Церковь» у о. Иоанна (Шаховского) было опубликовано порядка 15 книг. Просто очевидно, что он же (как архимандритъ Iоаннъ) написал вступительную статью к «Записям индийского миссионера» неизвестного автора. Стоит отметить, что в газете «Православная Русь» (в частности, №3-4 за 1943 год) издававшейся Братством прп. Иова Почаевского в Ладомирове (Чехословакия) можно встретить работы, у которых автором подписан архимандритъ Iоаннъ — очень вероятно, что это опять же арх. Иоанн (Шаховской), состоявший в переписке с Братством.

В целом, анализ двух издательств, где были опубликованы «Записи» подтверждает, что мюнхенское издание с высокой вероятностью относится к 1947 году, но сербское издание вряд ли было опубликовано позже 1941 года, и датировка 1940 годом в Библиотеке иностранной литературы представляется достоверной.

Критический взгляд на гипотезу об авторстве арх. Андроника

В пользу гипотезы об авторстве «Записок» за архимандритом Андроником (Елпидинским) дьякон Алексей Попов предлагает выделить две группы фактов: а) биографические и б) библиографические. Перечислим сформулированные им биографические факты, снабдив сразу возможными контраргументами:

1) Личное общение со студентами-индийцами и американскими студентами: автор произведения неоднократно упоминает студентов из Индии и Америки, что указывает на вероятное личное общение с ними. Контраргумент: общение со студентами более характерно для высокопоставленных, если можно так выразиться, миссионеров — скажем, епископа, архиепископа или человека, приближённого к ним. Но автор общался, например, и с простым пастухом (стр. 38 внизу). Вывод: хотя указанный аргумент может быть интересным, он не является решающим и убедительным доказательством авторства о. Андроника.

Для полноты картины здесь перечислим все упоминания студентов: с. 8 вверху («большая часть студентов в Индии охотно читает Библию и изучает жизнь и характер Иисуса Христа»), с. 10 внизу («“Как я люблю Христа”, сказал индусский студент…»), с. 27 («Студент-индус, искавший духовного просвещения…»), с. 35 внизу («Студенты индусы, учащиеся в Америке…»). Ещё в одном месте (с. 30 вверху) автор говорит про людей, бегущих на лекции. По контексту кажется больше, что имеются в виду не индусы, потому что, что страна, где это происходит, по-видимому, секуляризованная. Впрочем, данная строчка книги может быть отнесена и к индийским студентам, «жаждущим Бога Живого» (там же с. 30).

2) Преподавание русского языка в Университете г. Дели: упоминание студентов из Индии может быть связано с тем, что отец Андроник преподавал русский язык на Русском отделении Университета г. Дели с 1947 года. Контраргумент: если достоверна датировка сербского издания «Записок» 1940-м годом, то нарушается причинно-следственная связь — книга оказывается написанной до приобретения арх. Андроником преподавательского стажа. Вывод: преподавание в Дели не могло повлиять на написание книги, так как оно было позже.

3) Преподавательская деятельность в Америке до кончины: после переезда в Америку (1949) отец Андроник продолжил преподавание, что объясняет упоминание американских студентов в тексте. Контраргумент: этот аргумент также не является убедительным, поскольку в таком случае причинно-следственная связь нарушается. Даже если принять самую позднюю датировку книги (1947 год), она была написана до переезда арх. Андроника в Америку. Вывод: упоминание американских студентов никак не может быть связано с преподаванием о. Андроником в Америке, и его американские студенты никак не могли повлиять на содержание книги, вышедшей раньше.

Пусть на с. 35 внизу упоминаются студенты индусы, учащиеся в Америке. Но можно ли объяснить эту строку иначе, чем личным посещением Америки? Ведь автор упоминает не только студентов, но и Нью Йорк (с. 90 внизу), и Египет (с. 36 середина), и Каирский университет (с. 8 середина), и просто Африку (с. 23 внизу), упоминает про Южную Америку (с. 61 середина), про Корею (с. 83 середина), говорит про Японию (с. 9, 43, 86). Автору совсем не обязательно было оказаться во всех местах, так как указанные сведения он мог почерпнуть из миссионерских печатных изданий или из личного общения с миссионерами, а такое общение у него происходило регулярно. Или просто из газет, как то упомянуто на с. 9 в середине.

Особняком, на мой взгляд, отстоит упоминание Китая (с. 8 внизу, с. 27 внизу, с. 45 середина), что не только свидетельствует о связях автора с Китаем, но и, думается, говорит о возможном посещении этой страны: автор очень уверенно говорит, что «из 96 воззваний, написанных в Китае против христианства, как самой презренной из религий, только одно говорит против Христа и Библии» (с. 8 внизу) — чтобы знать такой факт, нужно или самому знать все 96 упомянутых воззваний, или иметь предметный разговор с тем, кто их прочитал. Это знание требует глубокого погружения в тему и является, на мой взгляд, существенным доводом в пользу посещения Китая. Так что среди упомянутых выше стран, кроме Индии, я бы выделил ещё и Китай в качестве возможного места посещения автором в прошлом.

4) Факт, отвергнутый исследователем д. А. Поповым как слабый: неоднократные примеры в книге общения с иноверцами Индостана или цитаты знаменитостей этого государства, — «но они не могут быть приняты в качестве обоснования авторства: любой миссионер общается с местным населением и знаком с местной культурой (в том числе — ему современной)», пишет исследователь. Комментарий: это может свидетельствовать о широком кругозоре автора и коммуникативных навыках, знании иностранных языков. Даже если сам по себе аргумент слаб, его можно использовать для дополнения портрета потенциального автора.

Общий вывод: анализ биографических фактов не позволяет однозначно подтвердить авторство архимандрита Андроника. В то время как некоторые приведённые аргументы могут быть интересны, они не являются убедительными и безусловными, особенно учитывая различные возможные датировки изданий книги и упоминание Китая. Дальнейший анализ биографии возможных авторов может пролить свет на эту загадку.

Аналогично рассмотрим библиографические факты:

1) Издательство «Милосердный самарянин»: книга издана издательством «Милосердный самарянин», основанным священником Александром Киселевым, который дружил с архиепископом Иоанном (Шаховским). Эта связь указывает на определенный круг общения и возможную принадлежность автора к этому кругу. Контраргумент: за рамками полностью остаётся сербское издание «Записей», осуществлённое намного раньше, по-видимому, в 1940 году. Однако идея о принадлежности автора этому кругу знакомств абсолютно разумна. Но в этот круг входили и другие личности, могущие оказаться потенциальными авторами. Вывод: связь с издательством «Милосердный самарянин» не является убедительным доказательством авторства о. Андроника, учитывая раннюю датировку сербского издания и широкий круг знакомств о. Иоанна (Шаховского).

2) Предисловие от «архимандрита Иоанна»: Предисловие к книге подписано «архимандритом Иоанном», что указывает на связь автора книги с Иоанном (Шаховским), который в 1947 году (год второго издания) был еще в сане архимандрита. Комментарий: это несомненно, но у владыки Иоанна было и несколько других знакомых миссионеров, помимо арх. Андроника, которых мы перечислим позже и которые потенциально могли выступить автором «Записей». Контраргумент: наличие вступительного слова от арх. Иоанна (Шаховского) указывает на его связь с книгой, но не обязательно делает о. Андроника автором книги. Это параллельные и, в общем-то, не взаимосвязанные явления (некоторая взаимосвязь возникает при учёте следующего аргумента ниже). Вывод: наличие вступительного слова арх. Иоанна (Шаховского) не является безусловным аргументом в пользу авторства Андроника.

3) Переезд в Америку: и отец Александр Киселев, и отец Андроник в один период — в 1949 г. — по приглашению епископа Иоанна (Шаховского) переезжают в Америку, что подчёркивает связь арх. Андроника с определённым кругом общения. Контраргумент: этот факт не является решающим аргументом: еп. Иоанн (Шаховской) имел широкий круг талантливых и образованных знакомых, которые могли бы написать книгу, а он бы только написал вступительное слово к «Записям». Вывод: этот факт не является решающим аргументом.

4) Факт написания мемуаров «Восемнадцать лет в Индии» арх. Андроником: сам факт написания книги с таким названием говорит о литературном даре и опыте пребывания в Индии. Контраргумент: это служит слабым аргументом в отсутствие текстологического анализа, который более надёжно сопоставил бы словесный портрет двух произведений друг с другом. Более того, в вышедших раньше «Записях» автор предстаёт скорее философствующим созерцателем, в то время, как более поздние мемуары арх. Андроника «Восемнадцать лет в Индии» изобилуют фактологическими подробностями и показывают их автора как деятельного прагматика без намёка на продолжительные возвышенные духовные рассуждения. Арх. Андроник максимально приземлён, совершает тяжёлую физическую работу, налаживает деловые связи с инославными, объезжает рассеянную паству, и в его мемуарах нет даже намёка на формат, подобный «Записям». Хотя, как правило, в жизни происходит наоборот: личность претерпевает трансформацию от активного и прагматичного образа к сдержанному, осторожному и созерцательному. То есть, налицо дополнительный психологический контраргумент против гипотезы авторства арх. Андроника: слишком сильно отличаются по характеру его мемуары и «Записи индийского миссионера», хотя их по времени отделяет только 10-15 лет взрослого человека, сформировавшейся личности. Можно, конечно, предположить, что арх. Андроник начал оставлять некоторые заметки ещё по ходу жизни в Индии, чтобы потом собрать их вместе за океаном в книге мемуаров. Но тем разительнее становится контраст с «Записями», публикация которых накладывается на те же годы. Вывод: различия в стиле и содержании мемуаров и «Записей» скорее опровергают, чем подтверждают авторство Андроника.

Общий вывод: анализ библиографических фактов не подтверждает авторство архимандрита Андроника. Напротив, различия в стилях книг, а также ранняя датировка сербского издания, ставят под сомнение эту гипотезу.

Отдельно упомянем мысль исследователя д. А. Попова: «Характерная черта текста — отсутствие подчеркивания именно православного христианства: автор словно стоит вне конфессионального вопроса, везде говоря только о христианах и о христианской жизни». Это очевидный намёк на взгляды архимандрита Андроника, которые некоторыми даже классифицируются как экуменические (см. [Диакон Георгий Максимов. Об одном неудачном миссионере / Святоотеческое понимание миссии, Москва: Православное миссионерское общество им. прп. Серапиона Кожеозерского, 2014]). Контраргумент тут простой: говорить о христианстве в целом, это ещё не значит отстаивать экуменическую позицию и признавать жизнь инославных деноминаций как полноценную. Если разобраться, то описанный выше тезис не может говорить ни о чём больше, как только о том, что автор — христианин. Иначе, если следовать навязанной логике, можно дойти и до мысли, что автор не был православным, потому что слово «Православие» не упоминается в книге. Однако, во вступительном слове к «Записям» архимандрит Иоанн указывает на соответствие взглядов автора православному мировоззрению. Кроме того, чистота Православия автором «Записей» нигде не критикуется и не подвергается сомнению, что уже значит многое, а иные христианские деноминации и вовсе игнорируются. Вывод: отсылка к экуменизму не является убедительной, так как отсутствие акцента на Православии не обязательно свидетельствует об экуменических взглядах автора.

Таким образом, из всех перечисленных аргументов за гипотезу об авторстве арх. Андроника (Елпидинского) нет сильных. Более того, если принять её как рабочую, то возникают существенные противоречия. Впрочем, надо ещё помнить, что вышеприведённые аргументы не являются до конца исчерпывающими, и мы ещё не вполне опровергаем саму возможность авторства арх. Андроника. Тем не менее, они оказались очень полезными нам, чтобы лучше оценить эту версию, и послужили толчком для исследования.

В дальнейшем мы станем на место потенциального автора подставлять различных кандидатов, чтобы понять, какая гипотеза является наименее противоречивой. Для этого необходимо выделить круг возможных кандидатов на авторство. Но ещё прежде мы составим портрет автора, опираясь на «Записи».

Теперь же мы допустим краткое отступление и подробнее осмыслим «внеконфессиональность» книги. На мысль д. А. Попова о «вне конфессиональном» характере книги могли натолкнуть три места: с. 12 вверху — может показаться, что автор, критикуя светскую неприязнь к различным вероисповедованиям как «конкурирующим между собой сектам» якобы защищает религиозное многообразие, но, в действительности, в этом месте автор не защищает религиозное многообразие, а критикует светское отношение к вере; на с. 61 вверху содержится воздыхание автора про множество религий и сект на земле, но автор, как будто бы не протестует против их многообразия, называя главной доброту, в действительности же, автор просто констатирует факт существования различных религий, но не выражает поддержки их учений; на с. 59 середина — в положительном свете упоминается католический святой Франциск Ассизский, но упоминание его, всё же, не означает, что автор поддерживает католицизм, но он, скорее, просто отмечает пример христианской добродетели. Тут, как и во всех подобных случаях, надо смотреть контекст. Автор ведь болеет также и за мусульманский мир (с. 8, 10), и за еврейский (с. 8). Но это не говорит о приверженности его суперэкуменическим взглядам – по крайней мере, их точно можно отбросить: внизу с. 20 он обращается к иноверным читателям со словом, что недостаточно только морально подражать Христу, чтобы быть христианами. И на следующей 21 странице он говорит о необходимости очищения Кровью Христовой, а на 22 странице говорит о необходимости вселения Христа в сердце.

Думаю, не уравнять всех христиан сквозная цель автора, а привести нерадивого читателя в состояние уподобления Христу по Его же благодати, в состояние света миру, чтобы современные европейские христиане не возмущали бы иноверцев и язычников своими равнодушием и теплохладностью. «Цель этой книги помочь христианам ясно увидеть, что говорит Сам Господь в Евангелии о том, каковы должны быть и что должны делать Его последователи» (с. 20 середина). Нельзя пройти мимо предложенных автором в связи с этим молитв: «О, Боже, сделай меня истинным утешением для других» (с. 41) и «О, Боже, благослови эту проповедь» (с. 42). Проповедь индийского миссионера — внезапно — обращена не к индийцам, а к христианам! Автор хотя и обращает внимание на другие религии и культуры, пишет в первую очередь для христиан, призывая их к более глубокой вере, но не проповедует при этом экуменизм. Его заботит нравственный облик европейского христианина.

Видимо, вернувшись из Индии и наблюдая накопившуюся несуразность тогдашней постхристианской Европы, он выплёскивает наболевшее из своего сердца. «В этих главах, — пишет он, — я имел в виду христиан, так как едва ли мы можем осуждать неверующих за их раздражительность или плохой характер». Трудно помыслить, чтобы арх. Андроника, пребывающего в Индии, настолько ярко заботил бы образ тогдашнего европейского христианина. Скорее, он бы писал про путь к сердцу индийца, чем сосредоточенно обличал бы наши несовершенства (хотя, не с того же ли начинает автор «Записей»?..). Просто-напросто, такие ярко выраженные претензии к кому-либо чисто с психологической точки зрения возникают, когда живёшь и взаимодействуешь с ними бок о бок, а не находишься, как арх. Андроник, вдали от Родины толи 9, толи 16 лет (разброс из-за разницы датировок изданий «Записей»). Кроме того, «Записи» — это нравственный трактат, а не апологетический труд, призванный показать разницу между христианами. К этому труду применимы слова Христа «Кто не против нас, тот за нас», хорошую трактовку которых можно встретить у сщисп. Василия Кинешемского (на Мк. 9:40). Христоцентричность «Записей» является причиной выбранного стиля, а не экуменизм автора!

Христоцентричность проповеди подчёркивается автором намеренно, путём частого обезличенного цитирования известных и безымянных персон: «один миссионер» (с. 5, 30, 61, 89), «один верующий» (с. 5), «один святой старец» (с. 7), «один писатель» (с. 7, 33), «один буддист» (с. 10), «один миссионер» (с. 14, 70), «один епископ» (с. 17), «один человек» (с. 29), «один солдат» (с. 36), «один учёный» (с. 40), «образованная христианская деятельница» (с. 43), «одна миссионерка» (с. 45, 87), «в одном городе некий священнослужитель» (с. 55), «в одной школе» (с. 31), «в одной галерее» (с. 37), «однажды в Африке» (с. 23), «одна дама общества» (с. 62), «один священник» (с. 69, 83), «один из известных общественных деятелей» (с. 73), «один религиозный мыслитель» (с. 80), «горячий миссионер» и «другой человек» (с. 84-85), «некий благотворитель» (с. 91), неназванный проповедник (с. 78), а то и просто «один» (с. 41). Можно предположить, что в некоторых случаях автор не называет человека, дабы не бросить тень на человека, представив его в невыгодном свете. Можно допустить, что автор не имел доступа к библиотекам на тот момент, а потому не мог уточнить, в частности, какой именно «святой старец» говорил (с. 7). Либо он за многозаботливостью не располагал достаточным временем для поиска первоисточника. Однако всё встаёт на свои места, если помыслить христоцентричность как замысел книги.

Подтверждением христоцентричности замысла является обобщающее название «Записей», данное им самим автором: «Жизнь во Христе». Это название является ключом к пониманию авторского замысла. Не придав значения этой существенной детали, читатель, ожидающий найти в книге типичное описание Индии (дикие слоны, опасные тигры, знойная жара), вероятно, будет в недоумении. Честно признаться, мне и самому думалось прочитать об этом у индийского миссионера. Однако автор говорит совсем о другом: его главный посыл — это жизнь во Христе. Для него Индия — это поле, на котором тестируется наша вера и нравственность. Он не ставит перед собой задачу рассказать об экзотике Индии, а стремится донести до читателя важность жизни по Евангелию. Для него важна жизнь во Христе, а Индия — одно из мест, где можно увидеть проявление этой жизни.

После данного рассуждения мы можем перейти к следующему этапу исследования: составлению вероятного портрета автора. Составление портрета позволит нам сузить круг возможных кандидатов и приблизиться к разгадке его личности.

Мысленный портрет автора книги

По моему разумению, портрет автора «Записей» таков. Миссионер был образован, хорошо знал русский язык в дореформенной орфографии, следовательно, прошёл начальную школу ещё при царской власти, потому он был не младше тридцати лет. Был деятелем русского зарубежья и имел связи как в Югославии, так и в Германии (т.к. «Записи» изданы в Нови Саде и Мюнхене), при этом был эмигрантом, очевидно, первой, а не второй волны (это следует в силу возраста, большого опыта зарубежной жизни, а также приверженности дореформенной орфографии). Автор был хорошо знаком с владыкой Иоанном (Шаховским) или даже принадлежал его ближайшему окружению.

Автор скромен и не дерзает открыто называть своё имя. Его сердце болеет не только за языческий индийский мир, но и за мусульманский, и за еврейский мир. Вероятно, он бывал в Индии или как-то взаимодействовал с ней по долгу службы. Если он и был в Индии, то пробыл в ней не настолько продолжительное время, чтобы в памяти осталась масса фактов непосредственно с ней связанных, либо эта поездка состоялась уже достаточно давно, так что некоторые детали не сохранились в памяти. Либо и то, и другое. Тем не менее, влияние, оказанное Индией на автора, было настолько сильным, что это не оставило его в покое, но привело к идее написать соответствующую книгу. Чтобы написать такую книгу и прийти в ней к неожиданному выводу, необходимо определённое время на осмысление минувших впечатлений от поездок, на анализ пережитого и обобщение множества прочитанных текстов и личных бесед. Поэтому можно предположить, что написание книги отстоит на некоторое время от активной выездной миссионерской работы. Отсутствие в книге изобилия фактов страноведческого характера можно объяснить христоцентричностью замысла и желанием автора уйти от специфически национального контекста, перейдя к фундаментальному, максимально общезначимому формату.

Из текста произведения можно сделать выводы, что автор — русский православный священнослужитель, имеющий отношение к миссионерской деятельности: или сам участвовавший в ней, или сочувствующий ей настолько, что дерзает рассуждать от лица индийского миссионера. Регулярно общается с разными миссионерами, очевидно, в том числе и с инославными, а значит имеет доступ к такому общению и не замкнут обстоятельствами. Либо имеет доступ к миссионерским печатным трудам. Обладает неплохими коммуникативными навыками и владеет иностранным языком, которым пользуется для прямого общения с иностранцами и чтения иностранной миссионерской литературы. Вероятнее всего, автор владеет английским языком, что помогло ему при чтении книги «Christ of the Indian Road» методистского миссионера Стэнли Джонса, вышедшей в 1925 году (которую автор цитирует на с. 11 вверху как «Христос на пути в Индию»).

Автор не был епископом: на с. 14 вверху в беседе со своим знакомым автор слышит от того о «нашем епископе» — если бы автор тоже был бы епископом, построить предложение в беседе таким образом представлялось бы невозможным. Возможно недавний разговор с тем же, а может быть с другим епископом упомянут на с. 17 вверху; по крайне мере, из контекста с оттенком упрёка к «христианам-теоретикам» явствует, что речь идёт об одной из европейских епархий.

Автор имеет собственный православный приход, потому что на с. 72 внизу говорит, что у него есть прихожане, то есть свои православные прихожане, один из которых упомянут на с. 23 вверху. На с. 18 упомянут разговор с юношей из церковного хора, видимо, с того же прихода. Очевидно, что это недавняя встреча, иначе бы автор, скорее всего, упомянул бы о степени давности, хотя бы машинально, вскользь (как в разговоре с мальчиком лет 6-7 «прошлым летом», с. 42, или как в истории про своего друга «во время войны» на с. 59 внизу). А раз встреча недавняя, то, следовательно, автор является действующим настоятелем прихода и присутствует на месте своего служения.

Автор живёт в христианской местности: разговаривал с простым пастухом-христианином (с. 38 внизу) и прихожанином (с. 23 вверху), случилась встреча с мальчиком 6-7 лет возле колокольни (с. 42). Живёт он там уже достаточно давно, не меньше года, так что про встречу с тем мальчиком 6-7 лет смог сказать, как о случившейся «прошлым летом». Эта христианская местность расположена не в Индии, а в Европе, потому что автор противопоставляет своё окружение с остальным языческим миром и Индией: на с. 14 вверху говорит, «а дома…», прямо противопоставляя страну своего резидентства Индии; на с. 68 внизу автор рассказывает о каменщике, которого никто давно не благодарил — «мы привыкли принимать всё как должное», говорит автор с акцентом на «мы», указывая на свою домашнюю страну. На с. 15 вверху упоминается разговор автора со студентом Н…ского университета — видимо, настолько близко расположенного, что все читатели могли бы узнать место, поэтому автор предпочёл его не называть, но по контексту понимаешь, что речь идёт про секуляризованную разуверившуюся Европу. Наконец, на момент написания книги автор жил в Европе, потому что на с. 33 в середине прямо говорит: «А разве здесь, в Европе?..».

Автор — человек, про которого мы, несомненно, слышали много раз, потому что немногие обладали достаточной грамотностью, чтобы написать книгу с таким содержанием. Автор, опять же повторим, начитан и хорошо образован. Хорошо знает Священное Писание Нового Завета и неоднократно цитирует Ветхий Завет в синодальном переводе (книги Исход, Числа, Иова, Исаии, Притчи Соломона, 3 книгу Царств и, конечно же, Псалтирь). Упоминает греческих философов Платона и Эпиктета, упоминает стоиков (с. 29), цитирует Блеза Паскаля (с. 61 внизу), рассказывает случай про Диогена с. 70-71). Он имеет широкий кругозор: цитирует «одного выдающегося индуса» (с. 8), Махатму Ганди и инославного миссионера Сундара Сингха (с. 10), индусского поэта Бенгали (с. 12 внизу), а также цитирует, возможно по памяти, поэта-индуса тысячелетней давности (с. 29).

Вероятно, он бывал в Китае. Он трижды упоминает факты, связанные с Китаем, но из них особенно важно то, что он знает суть «96 воззваний против христианства» (с. 8 внизу) и описывает кончину одного китайца (с. 27 внизу). Из этих упомянутых мест, конечно, напрямую не следует, что автор был в Китае, однако рассказ про умирающего китайца больше похож на случай из личной практики автора, по крайней мере, потому что он не ссылается на него как на цитату из другого источника.

Вообще же автор слишком мало говорит непосредственно об Индии, но больше рассуждает о вещах нравственных, рассматривает свойства Божии, свойства Божьей любви. Трудно представить, чтобы ныне живущий в Индии миссионер был бы так скуп на упоминание индийцев (редкие случаи, такие как на с. 84 про индуса-мыслителя и с. 87 про главаря шайки, рассеяны по книге). Настолько скуп, что иногда невольно возникает мысль — а действительно ли был он в Индии или только размышляет от лица лирического героя-миссионера? Отсюда штрихом к образу автора может быть предположение, что этот человек сравнительно давно вернулся из Индии, а потому уже переварил впечатления, переплавил их с прочим опытом и синтезировал свой замысел в книге. Немного забегая вперёд, скажу, что это больше походит на арх. Нафанаила, вернувшегося в Европу за год-полтора до появления сербского издания книги (1940).

Глубокая осведомлённость о том, что говорят магометане, буддисты и язычники о христианах (с. 8, 10, 13) говорит о личном столкновении автора с их миром. Автор подытоживает первую главу словами: «Скажу откровенно, мы рады, что узнали о себе мнение не-христианского мира» (с. 13 середина).

Возможно, что название книги «Жизнь во Христе» было навеяно известнейшим творением праведного Иоанна Кронштадтского. Интересно, что в 1946 году в издательстве «Посев» в германском Менхегофе вышла книга будущего протопресвитера Василия Бощановского «Жизнь во Христе: Уроки по христианскому православному нравоучению» (см. список печатных изданий Фонда № 72 В.В. Соколова), автор которой с 1920 по 1944 годы жил в Сербии, с 1944 по 1949 — в Германии, с 1949 до кончины в 1961 году — в США. Он мог быть знаком с автором «Записей индийского миссионера», изданных в Сербии и Германии как раз в эти годы. Под влиянием «Записей» он мог почерпнуть заглавие и для своей собственной книги «Жизнь во Христе».

Автор «Записей индийского миссионера», составляя работу со схожим названием, скорее всего, знал и про недавние «Записки цейлонского миссионера» архимандрита Нафанаила (Львова), о которых ещё скажем в следующем разделе (впрочем, тогда использование формата записок в литературных произведениях было очень популярным — ср. «Записки охотника» И.С. Тургенева, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, «Записки врача» В.В. Вересаева и т.д.). Как миссионер и религиозный деятель русского зарубежья, автор мог быть знаком и со статьёй архимандрита Нафанаила «Путешествiе Высокопреосвященнаго Архiепископа Нестора въ Малабаръ» в новогоднем выпуске той же газеты. В общем, думается, сходство названий «Записей индийского миссионера» и «Записок цейлонского миссионера» — не случайно. Может быть, у них даже один и тот же автор.

Кандидаты на авторство

Круг возможных кандидатов на авторство можно сузить до пяти личностей, живших в период издания книги. Кроме уже упомянутых выше архимандрита Андроника и архимандрита Нафанаила мною рассматривались версии с ещё тремя потенциальными авторами — это упомянутый архиепископ Иоанн (Шаховской), митрополит Нестор (Анисимов) и митрополит Евлогий (Георгиевский). Подробно об их связи с православной миссией в Индии мною написано в публикации на РНЛ от 30 ноября 2022 года, поэтому здесь повторим только максимально краткие факты, важные в нашем контексте.

Архимандрит Андроник (Елпидинской) /1894–1959/ прожил 18 лет в Индии с 1931 по 1949 годы, окормляя русских эмигрантов и пытаясь установить контакты с местными инославными христианами. Среди них наибольшую память он оставил в Патали на горе Мадура маля, где долгое время жил в скиту. Заметим, что в конце своего пребывания в Индии он чуть больше года поработал в университете Дели, с начала 1947 по начало 1948 года. Как он сам пишет в мемуарах «Восемнадцать лет в Индии» про тамошних студентов: «Я был разочарован, заметив, что почти не проявлялось интереса к вопросам русской культуры и, тем более, к вопросам религии». Контраргументы: на момент написания «Записей» не был в Европе, хотя автор этой книги явно указывает на своё присутствие там словами «здесь, в Европе…» (с. 33). К тому же, при переезде из Индии в Америку в мае-июле 1949 даже не заезжал в Европу, что следует из его подробных мемуаров: пароход «Джалакирти» вместимостью 10 тыс. тонн из Мадраса шёл далее по маршруту Визагапатам (Вишакхапатнам) – Цейлон – Аден – Порт-Суэц – Порт-Саид – Алжир – Оран – Гибралтар – Азорские острова – Нью Йорк. Таким образом, пароход архимандрита Андроника шёл вдоль африканского побережья и не заезжал в Европу, кроме краткой остановки в Гибралтаре.

Вывод: анализ биографии архимандрита Андроника (Елпидинского) в качестве возможного автора «Записей» приводит к выводу о крайне низкой вероятности его авторства. Хотя он имеет обширный опыт миссионерской деятельности в Индии, главным контраргументом является несовпадение места проживания на момент написания книги: автор «Записей» явно находится в Европе, в то время как архимандрит Андроник находился в Индии вплоть до 1949 года и даже не посетил Европу при переезде в Америку. Кроме того, стиль и характер изложения «Записей» не соответствуют прагматичному подходу, характерному для мемуаров Андроника. Учитывая эти факты, а также отсутствие упоминаний о Китае в его биографии, кандидатура архимандрита Андроника не соответствует практически ни одному пункту составленного ранее портрета автора.

Архимандрит Нафанаил (Львов) /1906–1986/ в 1924–1938 годах был личным секретарём Епископа Камчатского Нестора (Анисимова), помогал ему в Харбине. В 1935–1936 занимался миссионерской деятельностью в Керале (Индия), в 1937–1939 — начальник православной миссии на Цейлоне, где православием заинтересовались две группы христиан, англикане и старокатолики. Автор «Записок цейлонского миссионера», опубликованных в газете «Православная Русь», № 3, 4, 5 и 7 за 1939 год, а также статьи «Путешествiе Высокопреосвященнаго Архiепископа Нестора въ Малабаръ» в новогоднем выпуске той же газеты (№ 1 за 1939 год). В той же статье, кстати, сказано: «какъ уже сообщалось въ газетахъ Высокопреосвященный Несторъ по пути в Малабаръ заболелъ и ему пришлось остановиться на островеѣ Цейлонѣ», то есть ещё раньше были опубликованы и другие статьи о миссионерских поездках в индийский регион, однако, сохранился ли где-нибудь архив с ними, теперь трудно сказать. В «Записках цейлонского миссионера» до нас дошёл даже адрес архимандрита Нафанаила в Коломбо: 108 Belmont str., Hulftsdorp (также распространено неправильное написание Hallsdorf, каковое сам арх. Нафанаил и указывал).

Любопытно, что автор «Записей индийского миссионера» цитирует индусского поэта тысячелетней давности (с. 29), возможно, даже по памяти (в интернете такого текста мне найти не удалось). Между тем, любителем поэзии был как раз арх. Нафанаил, написавший в Коломбо несколько «Индийских стихотворений», опубликованных в газете «Православная Русь», номер 5 за 1939 год (кстати, из места написания стихотворений легко делается вывод, что в то время Цейлон мыслился особенной, но частью индийского мира, не противопоставляясь ему, в то время как уже в наши дни современные исследователи склонны строго культурно и исторически отделять Цейлон от Индии).

Архимандрит Нафанаил был членом издательского братства прп. Иова Почаевского в Чехословакии (упомянут в списке активных членов братства на с. 243 в [Клементьев A.К. Миссионерское братство при Типографии прп. Иова Почаевского в Ладомировой на Карпатах во второй период своего существования (1934–1945 гг.). Часть 2: Жизнь и труды Братства в военные годы. Протоколы Духовного собора №№ 171–231 (1942–1944) и №№ 1–2 (1945) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии, №43, 2023]; см. также [Кашеваров А.Н. Издательская деятельность монашеского братства преподобного Иова Почаевского в 1923-1944 гг. в Словакии. К 95-летию основания // Христианское чтение, № 5, 2018, с. 225-236, eLIBRARY ID: 36398610 ]). Заметим, что автор «Записок» писал их в Европе («здесь, в Европе», с. 33), при этом арх. Нафанаил, начиная с 1939 (перед первым изданием «Записей») по конец 1940-х (т.е. к моменту второго издания) имел европейский опыт жизни.

Вывод: биография архимандрита Нафанаила (Львова) соответствует большинству черт составленного портрета автора «Записей»: наличие опыта миссионерской деятельности в индийском регионе, писательский и поэтический талант, связи с русским зарубежьем, опыт европейской жизни, возраст, бывал в Китае, автор похожего по названию произведения — «Записок цейлонского миссионера». Это делает его одним из наиболее вероятных кандидатов.

Архиепископ Иоанн (Шаховской) /1902–1989/ — автор таких произведений, как «Диалог о перевоплощении» (Брюссель: За Церковь, 1932), «Тезисы для распознавания ложных религиозных учений», «Возможно ли “братство религий”?». Побывал в Индии поздно по отношению к дате публикации «Записей» — только когда принимал участие в ген. ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели в 1961 году. Он был тесно связан с изданием православных книг в Европе, в частности, основал в 1928 году Православно-миссионерское книгоиздательство в городе Бела Црква в Королевстве С. Х. С. [Клементьев, Вестник ЕДС №43, 2023]. Быть может, он и есть автор «Записей индийского миссионера», но за скромностью не указал себя автором, хотя и подписал вступительное слово к «Записям»? Нет, вряд ли он бы стал вести повествование от лица того, кем не являлся по сути, то есть, индийского миссионера. К тому же, в 1941 году он выразил пожелание, чтобы миссионерская литература для России печаталась бы по новой орфографии, то есть не был убеждённым приверженцем старой орфографии, в которой были изданы «Записи» [Клементьев 2023].

Вывод: образован и имеет связи с русским зарубежьем, но несмотря на прямое отношение к издательскому делу, литературную одаренность и проживание в Европе, факт более позднего посещения Индии и неприятие старой орфографии делают архиепископа Иоанна (Шаховского) маловероятным кандидатом на авторство «Записей».

На фото: архиепископ Иоанн (Шаховской)

Митрополит Нестор (Анисимов) /1885–1962/ — после завершения работы Поместного Собора 1917–1918 годов епископ Нестор с большими трудностями, в том числе, через Индию, добрался до Петропавловска-Камчатского. Значительную часть своей церковной деятельности провёл в Китае в 1920-е, 1930-е и во второй половине 1940-х. В 1938 году снова посетил Индию и Цейлон, теперь уже как миссионер по поводу переговоров о возможном присоединении индийских христиан к Русской Православной Церкви (предполагалось в 1939 году, но помешала война). Там он изучил их конфессию, церковно-догматическое устройство и ознакомил их с постановлениями и каноническими правилами Вселенских Соборов. Арх. Андроник (Елпидинский) писал: «Мне он говорил, что у него был план устроить епархию, в которую входила бы Индия, Цейлон и Малайский архипелаг [Индонезия и Филиппины]; на первое же время всего четыре прихода». Грандиознейшие планы! С целью проповеди в Индии Владыкой Нестором в Лондоне было организовано «Братство Святого Апостола Фомы». Имел литературный дар — автор своих собственных миссионерских «Записок», а именно «Моя Камчатка. Записки православного миссионера», также неопубликованными остались его очерки «Путешествия в Индию и на Цейлон» и «О посещении колоний прокаженных на Камчатке, в Ямбургском уезде Петербургской губернии, в Индии и в Иерусалиме». Сразу после Индии вернулся в Харбин. В ноябре 1940 года по его инициативе в Харбине на Камчатском подворье прошли юбилейные торжества в честь 200-летия основания Петропавловска-Камчатского, 100-летия образования Камчатской, Алеутской и Курильской епархии и 30-летия создания Камчатского братства. Против гипотезы об авторстве митр. Нестора и арх. Нафанаила д. А. Попов возражает только так: «архиепископ Нестор (Анисимов) и архимандрит Нафанаил (Львов)… не жили там полноценно, но наносили лишь пастырские визиты: это видно из их пребывания в разных странах в сборах средств на открывшуюся Духовную миссию РПЦЗ в Индии, которая не финансировалась священноначалием» [Попов 2024]. На это могу возразить, что мне известно только о двух организованных случаях сбора помощи для о. Андроника: 1) «Комитет помощи о. Андронику» при парижском Свято-Троицком Братстве под председательством прот. Александра Калашникова, упоминаемый митр. Евлогием (Георгиевским) (мемуары митрополита Евлогия были написаны в 1938 году, а опубликованы только после его кончины) и 2) упомянутое выше «Братство Святого Апостола Фомы» (учреждённое в Лондоне владыкой Нестором 15.06.1938), которое просуществовало не долго, потому как уже в сентябре 1939 года Архиерейский Собор поручал арх. Филарету (Вознесенскому) возродить Братство, однако этого не произошло из-за войны. Оба данных случая относятся к позднему этапу деятельности арх. Нафанаила и митр. Нестора на Индостане и даже уже на Цейлоне, а до того момента, с 1935 года, они вполне могли заниматься активной миссионерской деятельностью. К тому же, забота о поиске средств для миссии никак не может противоречить тому, чтобы ищущий размышлял о миссии с точки зрения именно миссионера. Более того, столкновение с людской холодностью при попытках изыскать средства на Божье дело может наводить миссионера на определённые нерадостные мысли, которые он выразил бы в трактате, подобном «Записям». В целом, допускаю, что митрополит Нестор мог приложить руку к «Записям», но не выполнял ведущую роль в написании.

Вывод: биография митрополита Нестора (Анисимова) соответствует многим чертам составленного портрета автора «Записей» — опыт миссионерской деятельности, литературный талант, знакомство с Индией и Китаем, связи с русским зарубежьем. Но учитывая, что митрополит Нестор сразу после Индии вернулся в Харбин и не проживал в Европе в период написания «Записей», вероятность его авторства сильно снижается, т.к. он не соответствует пункту портрета о жизни в Европе. К тому же, согласно вероятному портрету, автор не был архиереем, поэтому кандидатура митрополита Нестора не представляется вероятной.

На фото: митрополит Нестор (Анисимов)

Митрополит Евлогий (Георгиевский) /1868–1946/ — самый возрастной кандидат, которому в 1940 году было 72 года. Хотя и не бывал в Индии, но отпустил туда на миссионерскую работу о. Андроника (Елпидинского). Именно он просил святого Владыку Досифея (Васича) возвести о. Андроника в сан архимандрита. Принимал индийских гостей, вел с ними религиозный диалог. К празднику Воскресения Христова (1933) послал русским эмигрантам в Индии пасхальное приветственное слово. Подробно своими размышлениями о миссии в Индии он поделился в мемуарах «Путь моей жизни» (гл. 21). Упоминает, что «организовался “Комитет помощи о.Андронику” при Свято-Троицком Братстве под председательством о.А.Калашникова». В целом же, хотя и искренне сочувствует делу миссии, но сознаёт свою отдалённость от Индии. Даже если предположить его авторство и попытку назвать себя «индийским миссионером» как художественный ход, чтобы иметь возможность рассуждать от лица труженика в Индии, его осознание своей отдалённости от реальной миссии на индийской земле делает эту версию маловероятной.

Вывод: митрополит Евлогий соответствует пунктам портрета про литературный талант, связи с русским зарубежьем и проживание в Европе. Но, несмотря на свой интерес к Индии и поддержку миссионерской деятельности, не соответствует ключевому требованию к автору «Записей» — наличию непосредственного опыта миссионерской работы в Индии. Его осознание своей отдалённости от индийских реалий делает его авторство маловероятным. Художественный ход с принятием роли «индийского миссионера» также представляется маловероятным, учитывая искренность его размышлений.

На фото: митрополит Евлогий (Георгиевский)

Кроме указанных персон, до выпуска «Записей» территорию Индии посещали такие представители Русской Православной Церкви заграницей, как епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский) и епископ Шанхайский Виктор (Святин). Первый написал множество духовных сочинений, но пробыл в Индии только двадцать дней. Второй хотя и совершил большую миссионерскую поездку по Индии и Цейлону в 1936–1938 годы в надежде на формирование Азиатской православной церкви, однако и до, и после более известен деятельностью в Китае, к тому же, в целом не был склонен к литературному труду (однако любопытно, что владыка Виктор был в Югославии, где 21 октября 1932 года его хиротонисали во епископа Шанхайского — что потенциально могло бы указывать на его связь с сербским изданием «Записей» и их европейское происхождение, но этого недостаточно для серьезного рассмотрения его кандидатуры). В целом, тут я соглашусь с д. Алексеем Поповым в том, что предположить авторство «Записей» для кого-то из этих двух личностей, практически невозможно.

На фото: митрополит Димитрий (Вознесенский)

На фото: митрополит Виктор (Святин)

Общий вывод по всем кандидатам: после рассмотрения всех кандидатов, можно исключить из списка архимандрита Андроника (Елпидинского), архиепископа Иоанна (Шаховского), митрополита Евлогия (Георгиевского), епископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) и епископа Шанхайского Виктора (Святина). Наиболее вероятными кандидатами остаются митрополит Нестор (Анисимов) и архимандрит Нафанаил (Львов).

Выводы

Целью данного исследования была проверка гипотезы об архимандрите Андронике (Елпидинском) как об авторе книги «Жизнь во Христе: записи индийского миссионера», а также выдвижение собственной гипотезы об авторе этой книги. Подробно рассмотрены недавно опубликованные аргументы за версию об арх. Андронике. Все оригинальные аргументы, предложенные впервые в настоящей статье, по большому счёту, могут быть сведены к двум группам: аргументы от физического корпуса книги (так сказать, ex libris) и аргументы от содержания произведения (если позволите нестандартно их обозвать, ex textu et contextu). Первые опираются на обстоятельства издания книги, а вторые — на свидетельства самого автора, приводимые в его произведении. Причём аргументы от содержания, в свою очередь, можно разделить на однозначно трактуемые факты и на факты, не однозначно трактуемые, но достойные внимания как могущие стать более понятными, если принять какую-то базовую версию о личности автора.

Мне было удобно отталкиваться от базовой версии, выдвинутой дьяконом Алексеем Поповым о том, что русский миссионер в Индии архимандрит Андроник мог быть автором «Записей». И хотя в этой версии был выявлен ряд существенных нестыковок, она оказалась полезной для начала глубокого анализа и послужила толчком для дальнейшего развития мысли.

В своём исследовании, прихожу к следующему. Выяснилось, что было два различных тиража «Записей индийского миссионера» — сербский и мюнхенский. На сайте авторитетной Библиотеки иностранной литературы указана датировка сербского издания «Записей» как 1940 год, что делает их более ранними, чем мюнхенское издание, которое, как мы показали, с большой достоверностью относится к 1947 году. Наличие сербского издания сильно сдвигает по времени точку написания книги и сильно уменьшает вероятность правоты гипотезы об авторстве архимандрита Андроника (Елпидинского) из-за возникновения противоречий, описанных выше (автор пишет книгу в Европе, а арх. Андроник в это время находится в Индии).

Поиск различий в сербском и мюнхенском изданиях не производился, хотя это может быть интересно. Также для научной работы желательно, чтобы тот или иной исследователь вручную перелистал все доступные экземпляры книг на предмет наличия в них рукописных пометок, печатей и т.д., которые могут помочь уточнить датировку.

Упоминания автором христианского окружения вокруг него, наличие православного прихода и прямая географическая отсылка — «здесь, в Европе» (с. 33) — однозначно говорят, что книга писалась автором в Европе, причём он оказался там уже достаточно давно, чтобы приводить случаи из тамошней жизни («прошлым летом…», с. 42).

Психологически трудно помыслить, чтобы находящегося в Индии архимандрита Андроника так беспокоил бы образ современного христианина, как то происходит с автором «Записей», критически отзывающемся о современных европейских христианах. Архимандриту Андронику не было нужды говорить критически об образе жизни христиан, поскольку его окружали индийские христиане, выживавшие в условиях сложного религиозного ландшафта, и с ними у архимандрита сложились очень тёплые отношения.

Было выявлено противоречие психологии и стиля произведений: более ранние по времени «Записи» являются нравственно-созерцательным трудом, в то время как более поздние «Восемнадцать лет в Индии» арх. Андроника изобилуют прагматичными рассуждениями. Чтобы иметь дополнительный аргумент дискуссии относительно стилистики, желательно произвести автоматизированный текстовый анализ «Записей» на предмет сходства или различий с книгой арх. Андроника «Восемнадцать лет в Индии» (частотный анализ, лексический анализ, стилометрический анализ). Для этого надо решить задачу оцифровки текста «Записей», набранных в дореволюционной орфографии. Такой же сравнительный анализ был бы полезен для сопоставления «Записей» с «Записками цейлонского миссионера» арх. Нафанаила (Львова), опубликованными в газете «Православная Русь» в 1939 году.

Вероятность авторства «Записей» за архимандритом Андроником (Елпидинским) представляется низкой, а потому и окончательное атрибутирование авторства его личности преждевременно из-за отсутствия веских доказательств.

Краткие итоги по рассмотренным кандидатам:

- Архимандрит Андроник (Елпидинский): авторство маловероятно из-за несовпадения времени пребывания в Европе (да и то только в Гибралтаре) и написания книги, а также из-за несовпадения стилистики его мемуаров с «Записями».

- Архиепископ Иоанн (Шаховской): авторство маловероятно из-за позднего посещения Индии и неприятия старой орфографии.

- Митрополит Нестор (Анисимов): авторство маловероятно из-за проживания в Харбине в период написания книги и несоответствия портрету автора как не-архиерея.

- Митрополит Евлогий (Георгиевский): авторство наименее вероятно из-за отсутствия опыта миссионерской деятельности в Индии.

- Епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский) и епископ Шанхайский Виктор (Святин): авторство крайне маловероятно из-за краткого пребывания в Индии или отсутствия склонности к литературному труду.

На основании проведенного исследования с высокой вероятностью произведение можно атрибутировать арх. Нафанаилу (Львову), потому как он более других потенциальных кандидатов подходит под описание портрета, составленное из анализа «Записей», при этом не возникает существенных натяжек и противоречий: имел опыт миссионерской деятельности в Индии и на Цейлоне, являлся автором «Записок цейлонского миссионера» и «Индийских стихотворений», имел европейский опыт жизни в период написания «Записей», имел широкие связи с русским зарубежьем. Не исключён также его коллективный труд вместе со своим руководителем — митрополитом Нестором (Анисимовым), у которого арх. Нафанаил был секретарём. Но основную роль в таком тандеме, думается, выполнял всё же арх. Нафанаил, так как чаще всего автор «Записей» говорит от первого лица единственного — а не множественного — числа.

Дополнительно можно сформулировать следующие направления дальнейших действий для исследователей:

- Поиск различий в сербском и мюнхенском изданиях «Записей индийского миссионера».

- Анализ рукописных пометок и печатей в доступных экземплярах книг.

- Оцифровка текста «Записей» и его анализ.

- Сравнение стиля «Записок цейлонского миссионера» архимандрита Нафанаила со стилем «Записей индийского миссионера» (частотный анализ, лексический анализ, стилометрический анализ).

- Более детальное изучение биографии архимандрита Нафанаила и его связей с издателями «Записей».

Общий вывод: на основании проведенного исследования наиболее вероятным автором «Записей индийского миссионера» является архимандрит Нафанаил (Львов). Его биография, опыт миссионерской деятельности, литературный талант и европейский опыт жизни соответствуют портрету автора, составленному на основе анализа «Записей». Не исключен также его коллективный труд вместе со своим руководителем — митрополитом Нестором (Анисимовым), но основную роль выполнял именно арх. Нафанаил.

P.S. При формулировке выводов по каждой кандидатуре использовался чат GPT 4o под моим личным контролем. Средствами этого сервиса подтвердились мои собственные догадки о том, что автором «Записей» мог быть арх. Нафанаил.

С уважением,

Габышев Дмитрий Николаевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, эссеист,

г. Москва