Уроки 41-го года - тема особая, понять её, объяснить с позиций дня сегодняшнего очень сложно, практически невозможно! Может быть, нынешний Глава государства, поэтому и объявил впервые в истории страны перед прошлогодним парадом Победы минуту молчания, как дань памяти миллионам жизней, возложенных на её Алтарь?

Молчаливая правда. Да, мы все знаем, что победа нам досталось очень дорогой ценой. Подсчитано и примерное число наших потерь, перевалившее за 27 миллионов жизней! По подсчётам моего коллеги, военного журналиста Владислава Шурыгина, если бы по Красной площади парадным шагом прошли все погибшие на войне, то такой парад проходил бы 19 суток подряд! Страшно. А ещё больно,обидно и ...стыдно.Обидно от того, что наша«несокрушимая и легендарная» потерпела тогда тяжёлое поражение!А стыдно, потому что вопреки многолетнему вранью, она таки была готова к отражению внезапного нападения(информации у руководства страны о нем было предостаточно);и встретилаона врага отнюдь не без оружия(у Красной Армии перед войной былоболее 25000 танков, из них большинство у западных границ. Гитлер же смог собрать всего 3865 панцеров) и совсем не обезглавленной: к 22 июня 1941 г. в РККА насчитывалось 680 тысяч командиров (у немцев на тот же период во всем вермахте - было менее 148 тысяч офицеров).Продолжать подобную, убийственную статистику мне не доставляет удовольствия, но ведь если бы народу рассказали своевременно всю правду, не нужно было бы сегодня искать иголку в стогу сена!

Рассказать окопную правду могли бы солдаты 41-го года, которые лицом к лицу встретили ту войну - самое её жуткое начало. Они не дожили до дней, когда им было бы позволенооткрыто высказаться, но они свою правду передали в устных рассказах потомкам. Один из них я - офицер запаса МВД, внук солдата Якова Степанова - рядового 28-й армии Юго-Западного фронта.

Солдат отступления. Мой дед - солдат отступления. Он не вкусил радости победы, не видел поверженного, отступающего или сдающегося в плен врага. В этом его суровая солдатская правда: отступать с боями, а иногда и просто - увы - драпать, приходилось ему и его товарищам,отходя через Украину, Донбасс, Ростовскую область... Чудом выйдя из окружения под Харьковом,он участвовал неудачном зимнем контрнаступлении под Ростовом; по чистой случайности не был раздавлен танком, когда полег почти весь их стрелковый батальон под посёлком Маяки недалеко от границы с Украиной;едва не умер от дизентерии, которую перенес на ногах и от туляремии, наевшись с голодухи, набранногов разбомбленном элеваторе зерна, зараженного грызунами.

Мой дед - однозначно не герой войны в навязанном политпропагандой понимании геройства. Он и называл себя обидным словом «недобиток», а я по малолетствустеснялся его перед товарищами и одноклассниками, чьи деды, либо героически погибли/пропали без вести, либо завершали войну в Берлине, Праге или Вене. Его безыскусные рассказы - откровения после принятия на грудь боевых ста грамм, были так непохожи на те, которые нам вещали приглашенные в школу ветераны, увешанные медалями и значками. А рассказывал дед Яша всё время об одном и том же: об отступлениях и о «самострелах» - солдатах, которые сами себе наносили лёгкое ранение, чтобы уклониться от боя; о том, как сослуживцы - в основном украинцы, родомиз оставляемых армией мест, предлагали за компанию с ними, осесть в ближайших хуторах... Я спрашивал: «А если бы твой родной Удомельский район был под оккупацией, ты бы остался?» И дед, погрузившись в себя, замолкал...

Герой второго эшелона. Я долго стеснялся такого негероического деда, ведь и боевых наград у него не было - несколько ветеранских да юбилейных. Он всегда говорил по этому поводу, что рядовому, да ещё в 1941 году получить их было невероятно сложно, да он к ним и не стремился.

Да, дед положительно не тянул на героя: он не делал шага вперёд, как это показывают в советских фильмах о войне, когда нужны были добровольцы, не бросался закрыть своим телом командира, не писал заявления о приёме в партию: «Прошу считать меня коммунистом». Он - тот середнячок из второй шеренги, незаметный и невзрачный, в не всегда выстиранной гимнастёрке и пилотке «блином», который никогда не любил высовываться, предпочитая быть подальше от начальства и поближе к кухне. Он был солдатом второго эшелона, который является хребтом любой обороны, ноочень часто оказывался вдруг впереди, а то и в арьергарде, когда приказ отходить приходил с опозданием.

Однако рядовой Степанов не был ни трусом, ни предателем и всегда добросовестно выполнял поставленные задачи: замерзална посту холодными даже летомночами во враждебной калмыцкой степи; под палящим солнцем рыл в Сальских безводных солончаках окопы; умирал от жажды, выживая «любой ценой», чтобы обезвоженным и завшивленным вступить в неравный бой и снова менять позиции, отходя всё дальше на восток. Свою пулю в правую руку, которая с тех пор навсегда потеряла способность сгибаться, он получил, обороняя левый берегреки Маныч-приток Дона.

Мой, вовсе не героический дед, не любил бравурные победные марши, исполняемые на 9 мая, а его любимой песней была редко звучащая «Враги сожгли родную хату». Он только раз, приехав в Москву на 9 мая, сходил на встречу ветеранов войны в Парк Культуры и скоро вернулся разочарованный: никого своих не встретил! Дедне хвалил, как многие другие ветераны-победители, Сталина и терпеть не мог Брежнева. Зато он слушал по ночам (о, ужас!) вражеские «голоса» и горячо, до хрипоты спорил с зятем - моим отцом - тогда офицером, начальником автослужбы полка и внештатным секретарём парторганизации (что было, то было!) о том, почему безработные на Западе, живут лучше ветеранов войны в Союзе.

Повзрослев и оторвавшись от приторно-сладкой «титьки» советской пропаганды, я мысленно дал слово давно почившему деду найти причины его страшных поражений, чтобы воздать должное ему и его сослуживцам - солдатам 1941-го с честью выполнявших свой воинский долг перед забывшей их Родиной!

Главный просчёт Верховного. Немцы действительно были подготовлены к войне лучше нас. Сегодня это признают практически все. И им очень помогало то, что впереди них шёл вал слухов и страшилок, что де «немец может всё» - ну почти как в Первой мировой, а наша пропаганда в это же время призывала германских пролетариев повернуть оружие против собственной буржуазии. Такая вот каша в головах советских солдат и командиров, плюс наступательный порыв немцев и создали им хороший задел 1941-42 гг. результатом которого стали огромные территориальные и людские потери Красной Армии. Уже на пятый день войны немцы вошли в столицу советской Белоруссии, а число пленных, в том числе добровольцев-перебежчиков побило все рекорды: через несколько месяцев войны в плену оказалось 3,8 млн. бойцов и командиров Красной Армии, включая 80 генералов - почти вся кадровая армия И.Сталина! Это неприятный долго скрываемый факт, который необходимо изучать и объяснять.

Объяснение надо начинать с признания грубейших стратегических ошибок, допущенных советским военным и политическим руководством. Причём главный просчёт был в сфере духовно-идеологической.

Если вспомнить, что мир триедин и его основой - базой создания является одухотворенное Идеей Слово, а только потом Дело, то можно понять суть трагических ошибок июня 1941 года. Руководство страны во главе с бывшим семинаристом это, похоже, знало, хотя и держало в тайне. Вместо Слова, которым по Иоанну Богослову «был Бог»,вместо святой Троицы - Бога Отца, Сына и Св.Духа, оно в основание своей неправильной, безбожной богоборческой пирамиды поставило не просто человеческое, но антихристово слово, рожденное человекообразной «троицей» в лице Маркса-Энгельса - Ленина. И за этим лже-словом уже не могли последовать правые дела! Сталин ошибся, понадеявшись на дело первых безбожных пятилеток - танковые армады, мечтая осчастливить Европу коммунизмом: «Пролетарии всех стран - соединяйтесь!», а потому разгром 22 июня 1941 был предрешён.

Единственно правильный выбор. Выстроенная на лже-идее и лже-слове на первый взгляд мощная конструкция зашаталась при первой серьёзной проверке войной. Советская пропагандистская машина, успешно работавшая в годы Гражданской войны на разжигании братоубийственной бойни и обещании скорого построения рая на земле, оказалась неспособной противостать внешней агрессии. С толку был сбит не только сам народ, но и его руководители, ведь на протяжении двух предвоенных лет немцы объявлялись надежными партнёрами и «верными союзниками», а до этого почти 10 лет «советские СМИ представляли фашизм, как враждебную социализму последнюю стадию капитализма».

И если с началом войны с Германией, для внутреннего употребления на первое время сгодились «Братья и сёстры, друзья мои...», то вся мощь советской спецпропаганды - слова, направленного на противника, долгое время работала в холостую: за первые три года войны, к нам перебежало всего 29 германских солдат! Советская пропаганда тщетно убеждала их в том, что они должны слиться в братском порыве с русскими пролетариями в шинелях и повернуть оружие против Гитлера. К этому де их звалирабочая сознательность, международная солидарность трудящихся и «самое верное в мире» учение Маркса-Энгельса-Ленина!

Разработчики бредовых коминтерновских идей, словно не знали, что поход на Восток Гитлер - вождь НСДАП - (национал-социалистической рабочей партии Германии) начал под знаменами и лозунгами построения социализма для избранной нации в отдельно взятой стране и немцы «клевали» на эту наживку со всей арийской серьёзностью.

Советские же коммунисты предпочитали строить «рай» сразу на всей земле, не размениваясь на мелочи! Русскому же народу, потерявшему, благодаря прилагаемым адским усилиям большевиков свою ментальность (читай - дух) иставшему советским, на первом этапе войны было предложено защищать не Россию, а «нашу советскую Родину», «первое в мире государство рабочих и крестьян», «колыбель революции» и прочих идеологических мутантов - разница, к сожалению, до сих пор не всеми нашими согражданами усваиваемая.Но Родина, как её не обзывай, остаётся родиной - тем куском земли, где ты родился, и отношение к ней не меняется, какая бы там не была власть.

Немцы с началом оккупации тоже позиционировали себя освободителями народов СССР от ига комиссаров и жидов-большевиков, открывая при этом закрытые и осквернённые коммунистами храмы. И их усилия, направленные на прекращение оказания вооружённого сопротивления нацистам, имелиопределённый успех, особенно на первых порах. Понимая, что идеологически он проигрывает, И.Сталин метался: то публично отказавшись от всех оказавшихся в плену советских граждан, назвав их предателями; то обратившись к близким и понятным русскому человеку героям и образам: Александру Невскому, Русской Православной Церкви! В конце концов, он сделал единственно правильный выбор.

Претерпевший до конца. Можно, конечно, ссылаясь на отсутствие живых свидетелей и до сих пор засекреченных документах предвоенного и начального периода войны, сходу отвергать все доводы о причинах поражения в 1941 году, но окопная правда тех солдат не умерла, не зарыта вместе с ними в могилы, не закрыта в спецлечебницах для инвалидов войны. Она, как и Христос, убитая - воскресает, распятая - оживает, положенная в гроб - восстаёт, чтобыв конце концов вернуться к людям с победой!

К концу войны от Красной Армии образца 1941 года не осталось и следа: одетая практически в царскую форму с погонами, получившая благословление Патриарха, вдохновленная «образом наших великих предков», она сотворила чудо! В советских людях, снова ставших русскими, проснулось усыпленное большевиками качество сопротивления лютому и коварному врагу. После возвращения на своё место Бога - Слова и возрождения Русского Духа, появились и славные дела: одна за другой Победы: под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, Будапеште, Берлине, Праге, Манчжурии! Всё очень просто, если встать с головы на ноги!

Мой негероический дед - солдат 41-го года жил, не отступая от правды. Онне стал перебежчиком предателемили «самострелом» на войне; не продавался фальшивым ценностям, став «правильным ветераном» после неё; жил, не размениваясь на мелочёвку, до конца дней оставаясь верным своей солдатской правоте, претерпев до конца все выпавшие на его долю передряги и невзгоды, сохранив честное имя. И поэтому в итоге оказался победителем.

Роман Илющенко, подполковник запаса, ветеран боевых действий, религиовед

Фото из семейного архива

|

| Яков Степанов - довоенное фото |

|

| семейное фото 1955 год, дед в белой рубахе |

|

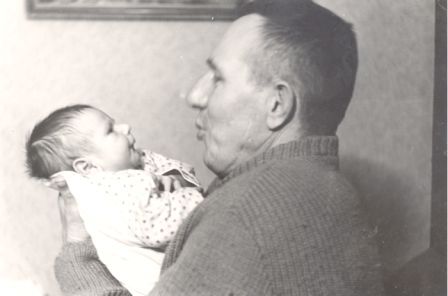

| дед с внуком (мной) 1966 год |

2. Непобедившие победители: к 75-летию начала войны

1. Непобедившие победители: к 75-летию начала войны