Развал СССР и политика дерусификации, проводимая в обретшей суверенность Республике Беларусь, неизменно порождали широкие протестные настроения в белорусском обществе, опираясь на которые первым президентом Республики Беларусь стал депутат Верховного Совета РБ Александр Лукашенко. При этом центральными положениями предвыборной программы Лукашенко были установление государственного двуязычия и Союз с Российской Федерацией.

В мае 1995 года был проведён республиканский референдум по этим и другим вопросам, в котором приняло участие 64,8 процентов белорусских граждан. За введение русского языка в качестве второго государственного проголосовало 83,3 процента избирателей, принявших участие в референдуме, и таким образом русскому языку был предоставлен равный статус с белорусским языком. Окончательно статус государственного русский язык получил в ходе конституционного референдума в ноябре 1996 года, что закреплено соответствующим законодательством.

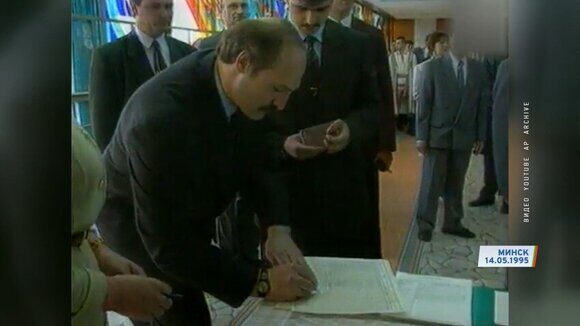

Александр Лукашенко голосует на республиканском референдуме 14 мая 1995 г.

Согласно статье 17 действующей Конституции Белоруссии, «государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки». При этом статья 50 Основного закона предоставляет гражданам «право пользоваться родным языком, выбирать язык общения» и «гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения».

Соответствующие изменения были внесены и в действовавший с января 1990 года антирусский закон «О языках в Республике Беларусь». В ныне действующей редакции данного закона определены следующие задачи в области языковой политики (статья 2): «Государственные органы, органы местного управления и самоуправления, предприятия, учреждения, организации и общественные объединения создают гражданам Республики Беларусь необходимые условия для изучения белорусского и русского языков и совершенного владения ими».

При этом в обыденной жизни граждане вправе сами определять на каком языке им изъясняться: «Закон не регламентирует использование языков в неофициальной обстановке, в отношениях членов трудовых коллективов между собой».

В законе определена также область применения двух государственных языков. Так, на белорусском и (или) русском языке работают, принимают и публикуют свои акты органы государственной власти и местного самоуправления, ведётся делопроизводство, техническая и проектная документация.

В соответствии с действующей редакцией закона о языках (статья 21) «Республика Беларусь гарантирует каждому жителю неотъемлемое право на воспитание и получение образования на белорусском или русском языке».

В свою очередь в статье 82 «Кодекса Республики Беларусь об образовании» содержатся следующие правовые нормы: «Основными языками обучения и воспитания в Республике Беларусь являются государственные языки Республики Беларусь. Государство гарантирует гражданам право на выбор обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь и создает условия для реализации этого права».

«Кодекс РБ об образовании» предоставляет гражданам право

выбора языка обучения и образования

После введения в Белоруссии государственного двуязычия выбор основного языка обучения (оба государственных языка обязательны для изучения) стал определяться желанием родителей (в случае дошкольного воспитания или школьного обучения) или самими учащимися или студентами. И естественно, что в случае свободного выбора предпочтение отдается русскому языку.

При этом постоянно растёт количество белорусов по национальности, определяющих русский язык в качестве родного. И это вопреки сформированной в советское время традиции, в соответствии с которой белорус должен указывать в качестве родного языка белорусскую «мову», даже если он на ней никогда не разговаривал и главное – не думал.

Если в 1959 году только 6,8 процентов белорусов назвали родным языком русский, в 1970 году – 9,8, в 1979 году – 16, то в 1989 – 19,7 процентов. В 1999 году вследствие суверенизации Республики Беларусь и благодаря навязчивой пропаганде об «отдельности» белорусов от русских количество лиц белорусской национальности, назвавших родным русский язык, уменьшилось и составило 14,3 процента, но вот согласно переписи 2019 года, число таковых уже возросло до 37 процентов.

В целом же за период с 1999 по 2019 год значительно увеличилось общее количество жителей Белоруссии, определивших русский язык в качестве родного. Если в 1999 году таковых было 24,1 процента, то, согласно данным переписи 2019 года, уже 42 процента населения Республики Беларусь назвали русский родным языком. При этом великороссы (русские – по официальному опроснику) составляют из них чуть больше пятой части, остальные, за незначительным исключением, являются белорусами по национальности.

Еще более впечатляют цифры, связанные с «языком, на котором разговаривают дома». Так, в 1999 году на русском языке в обиходе общалось 62,8 процента общей численности населения республики. Среди белорусов удельный вес русскоговорящих составлял 58,6 процентов. В 2019 году по-русски в быту разговаривало 71,4 процента от общего числа населения, среди белорусов же доля говорящих в обиходе на русском языке возросла до 70,1 процента.

Таким образом, в Белоруссии в значительном большинстве своём население постоянно говорит на русском языке (в действительности по-русски говорят практически все жители республики), хотя официальная пропаганда, продолжая линию «ленинской национальной политики», постоянно внушает белорусским гражданам, что родной для них является исключительно белорусская «мова».

В то же время подобные утверждения в корне противоречат существующей действительности. Подавляющее большинство жителей Белоруссии с рождения находятся в русской языковой среде. Это относится как к горожанам, так и к жителям сельской местности. Причём до недавнего времени селяне в большинстве своём разговаривали на наречии, которое с советских времен «свядомые» интеллигенты называют т.н. «трасянкой», т.е. неправильной белорусской «мовой».

На самом же деле речь белорусского села была ничем иным, как белорусским наречием русского языка, которое ещё в первой четверти XX столетия академик Е.Ф. Карский определил как «самое важное местное видоизменение русского народного языка».

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова: русский язык для белорусов не чужой, это и наше национальное достояние

Поэтому имеющий место в настоящее время переход сельского населения Белоруссии в условиях информационного общества с наречия на основную форму русского языка вполне закономерен, и остановить его какими-то административными мерами вряд ли представляется возможным.

В настоящее время большинство школ с белорусским языком обучения находится в сельской местности или в небольших городах. При этом даже в деревнях «мова» звучит только во время уроков, на переменах же и вне школы учащиеся и учителя говорят по-русски. И это неудивительно, ведь Белая Русь – старинный русский край, и пришло время об этом говорить в полный голос.

Русский язык уже три десятилетия имеет в Республике Беларусь статус государственного, и всё это время со стороны проводников польщизны не прекращаются попытки ограничить область применения русского языка.

Так, русский язык был практически полностью исключён из государственной транспортной системы. К примеру, указатели на дорогах, названия населенных пунктов и улиц, географических объектов (реки, озера и т.д.) выполнены только на белорусском языке.

До недавнего времени объявления в городском транспорте делались только по-белорусски. И лишь благодаря настойчивости неравнодушных патриотически настроенных граждан положение начало изменяться в сторону реального двуязычия. В Минске в наземном городском транспорте появились голосовые сообщения вспомогательной направленности на русском языке, но объявления остановок на русском языке (наравне с белорусским) не делаются. Что касается остановочных пунктов, то в течение нескольких месяцев на них были размещены их названия на двух государственных языках: белорусском и русском.

Весьма противоречивая языковая картина имеет место в минском метрополитене. С одной стороны, зрительная информация на станциях и в поездах стала подаваться на белорусском и русском языках.

В минском метро наконец-то появился русский язык

С другой – в голосовых сообщениях в метро русский язык практически отсутствует. При этом объявление остановок делается на белорусском и английском (?) языках. Последнее обстоятельство в лучшем случае вызывает недоумение. Если посмотреть с точки зрения полезности для пассажиров англоязычного информирования, то оно не имеет никакого смысла, т.к. процент нуждающимся в нём ничтожно мал. Однако если на англоязычные голосовые объявления в минском метро посмотреть как на некий знак скрытых прозападных кругов, тогда всё это обретает вполне определённый и зловещий смысл.

Ещё одна проблема в языковой сфере – это практическое отсутствие русского языка на дорожных и уличных указателях. По белорусским дорогам идут большие транспортные потоки из Российской Федерации, других стран ЕАЭС и СНГ, а главными гостями (деловые поездки, туристы) являются граждане РФ и стран СНГ, являющиеся носителями русского языка. Отсутствие русскоязычной информации на дорогах и улицах городов создаёт большие неудобства для водителей транспортных средств и гостей белорусских городов.

Представители общественности неоднократно выступали с предложениями сделать дорожные указатели на двух государственных языках, но каждый раз получали отрицательный ответ.

Вопросами географических названий в Республике Беларусь ведает Топонимическая комиссия при Совете министров РБ, которая продвигает превратную идею по преданию русским названиям белорусских населенных пунктов т.н. белорусское звучание. В случае воплощения этой идеи в РБ по-русски будет писаться, к примеру, не «Могилёв», а «Магилеў» и т.д.

Эта завиральная затея обосновывается якобы стремлением восстановить историческое написание названий белорусских городов и географических объектов (реки, озера и т.д.). Однако подобное утверждение является явной фальсификацией, т.к. в западнорусских (белорусских) летописных источниках (смотри, к примеру, «Баркулабовскую летопись») названия городов написаны и звучат по-русски: Витебск, Орша, Могилев, Мстиславль и т.д.

Фактически позиция Топонимической комиссии при Совете министров РБ направлена на формирование нерусского (пропольского) топонимического ландшафта в Белоруссии, что не только грубо искажает белорусскую историю, но и способствует отдалению Белоруссии от России, торможению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

К сожалению, высшее руководство республики не придаёт особого значения далеко не безобидным топонимическим выкрутасам упомянутой комиссии. Поэтому для преодоления указанных антирусских и антисоюзных тенденций представляется целесообразным формирование в рамках ЕАЭС единого транспортного пространства, предполагающего обязательное использование русского языка (наряду с национальными) на всех транспортных артериях и узлах ЕАЭС. С этой целью видится необходимым создание при Евразийской экономической комиссии соответствующего органа. В случае его создания необходимо решить вопрос о делегировании в его состав со стороны Республики Беларусь представителей, стоящих на позиции исторической правды.

.jpeg)