.jpg)

Источник: Русь Державная (Опубликовано в газете «Русь Державная» 2025 г. №3)

В 1959 году в Москву приехал почтенный архиерей, знаменитый камчатский миссионер митрополит Нестор (Анисимов). Здоровье его ухудшалось. Больные ноги стали причиной приезда на лечение в столичные клиники. Но активный и общительный даже в условиях болезни, он устремился в Новодевичий монастырь, в котором с 1955 года начались частичные реставрационные работы. Владыке необходимо было найти одну заброшенную и дорогую для сердца могилу, чтобы попытаться привести ее в порядок.

Что представлял собой Новодевичий, архитектурная и историческая жемчужина Первопрестольной в 1950-х годах? Тогда это было почти что общежитие. В старинных корпусах и башнях проживало много людей, ютились КБ, архитектурные мастерские. В таком состоянии пребывала большая часть древних московских монастырей.

На кладбище, коим является почти вся территория монастыря, грубо «очищенная от памятников» еще в 1920-х годах, играли в мячик и прятки дети. Увидев пожилого архиерея, никто не удивился. После войны здесь был открыт богословский институт Русской Православной Церкви и пастырские курсы. К священникам быстро привыкли.

После кладбищенского погрома 1920-30-х годов из трех тысяч надгробных плит и камней в жалком виде сохранились лишь десятки. Но из-за предстоящего международного фестиваля молодежи, в ожидании гостей столицы, «новодевичье общежитие» стало потихоньку расселяться. Кое-где на могилах вновь появились памятники. Герою Отечественной войны 1812 года Денису Васильевичу Давыдову вместо демонтированного в 1920-х годах креста, поставили его бюст на постаменте.

Рядом с этим бюстом, прямо у ступеней северного входа в Смоленский собор владыка Нестор нашел то, что искал. Он увидел заброшенное захоронение 1922 года без креста. Никто толком не помнил, кто здесь покоится. Говорили, что архипастырь из ближайшего круга Патриарха Тихона. На остатках камня было написано: «митрополит Крутицкий».

К этому захоронению и припал с трепетом и волнением архиерей: «Дорогой мой, владыка Евсевий! Любимейший духовный отец!».

Никогда не забывал владыка Нестор о своем наставнике - архиепископе Владивостокском и Камчатском Евсевии (Никольском) под началом которого делал первые шаги служения в священном сане. Сейчас митрополит Нестор еле сдерживал слезы над этой поруганной и разрушенной могилкой.

Полвека назад, в 1907 году он, молодой иеромонах, со значительным грузом прибыл во Владивосток, дабы отправиться на Камчатку просвещать Светом Христовым местные народы. Опекал и наставлял его архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий. А 16 октября 1916 года в кафедральном Успенском соборе Владивостока владыка Евсевий с Японским архиереем Сергием (Тихомировым) хиротонисал отца Нестора во епископа Петропавловского и Камчатского.

Затем были заседания Поместного Собора Русской Церкви в Москве. В 1917-18 годах туда дважды выезжали архиепископ Евсевий и два его викария - преосвященные Нестор Камчатский и Павел Никольск-Уссурийский. В условиях Гражданской войны вернуться на Дальний Восток смог лишь епископ Нестор, проделав кругосветное путешествие. В далеком 1918-м, спешно покидая Москву, он и не предполагал, что видит своего дорогого наставника в последний раз.

Миновали годы эмиграции, заключения в лагере, прежде чем владыка Нестор смог принести скромные цветы на остатки могилы своего первого архиерея.

Вспомнил он как долго-долго, с января по май 1922 года морями и зарубежными странами шла из Москвы в Харбин печальная весть о скоропостижной кончине владыки Евсевия, столь поразившая его.

В Манчьжурии, где вынужденно собрались сотни тысяч русских, им были организованы вечера памяти Владивостокского архиепископа. Свидетели делились воспоминаниями:

- Какой добрый и любящий был наш Владыка!

- Он лично освятил все храмы Приморья!

- Как много сделано было для просвещения русских и корейских детей!

- Люди не хотели переводиться на более выгодное и удобное место служения, лишь бы быть при нем...

Да, все это было правдой. Сумев создать прекрасную обширную образцовую миссионерскую епархию с сотнями храмов и двумя процветающими монастырями, владыка Евсевий был добрым и любящим архипастырем.

В период тяжелейших испытаний для Церкви Господь сделал Своими избранниками добрых, сердечных и любящих архиереев-труженников. В народе говорили, что из трех кандидатов в Патриархи: самого умного - Антония (Храповицкого), самого строгого и организованного, поднявшего на себе всю тяжесть заседаний Поместного собора - Арсения (Стадницкого) и самого доброго - митрополита Тихона (Беллавина) - Господь избрал на первосвятительский престол доброжелательного и мягкого Святителя Тихона. И его другом, сподвижником и митрополитом Крутицким неожиданно для всех стал подобный ему любящий архиерей - Преосвященный Евсевий (Никольский).

Хотя это высокое положение в иерархии Русской Православной Церкви не особо радовало самого владыку Евсевия, вынужденно оторванного от своей дальневосточной епархии.

- Как идет строительство храма в Матросской слободке? - спрашивал он своих владивостокских адресатов в последнем письме, дошедшем к нам из 1921 года. Далее сообщал, что Патриарх Тихон передал в благословение икону Святителя Николая для этого храма, но она до сих пор у него.

Также сообщил он в письме, что если бы не так замечателен был Патриарх, то сделал бы все возможное, чтобы вернуться на Дальний Восток, так как сердце и душа его целиком там и себя он продолжает по-прежнему считать Владивостокским архипастырем...

Эти годы трудов при Святейшем Патриархе Тихоне были годами крестоношения. Добрейшего Патриарха Тихона ругали и справа, и слева. Для большевиков он был оплотом реакции, для архиереев-монархистов - слишком уступчивым и сговорчивым. Владыку Евсевия многие тоже пытались обвинить в излишней мягкости, но замолкали, увидев, как в решающий момент, когда, казалось, высшее руководство Церкви будет уничтожено, он проявлял завидную решимость и твердость. И грозил будущим церковным судом и прещениями тем, кому никогда бы не стали перечить церковные дипломаты.

Весной 1921 года владыка Евсевий подвергался допросам, на него давили. Припомнили распоряжение по Московской епархии озаботиться преподаванием Закона Божиего не только взрослым, но и детям, что было запрещено. К тому же очень активны были его викарии, имена коих вписаны в Церковную историю как священномучеников.

В условиях домашнего ареста Патриарха слово митрополита Евсевия имело большое значение. Он пережил обыски, опечатывание канцелярии, подселение посторонних лиц на Троицкое подворье, интриги, связанные с намерениями найти ему замену и сместить с высокого церковного поста. На его глазах один за другим арестовывались архиереи из ближайшего круга Патриарха.

Самого митрополита Евсевия арестовать не успели. Тянули. Может быть, знали о его ухудшавшемся здоровье. А, может быть, опасались крайне негативного резонанса в мировых СМИ из-за ведущихся переговоров о судьбе Дальнего Востока. Ведь владыку хорошо знали в Японии, Корее, и в Китае.

Владыка Евсевий скончался неожиданно. Все волнения и тревоги последних трех лет не прошли для его сердца даром. Но наступал еще более страшный для Церкви 1922 год - год восхождения и Патриарха и Церкви на Голгофу. В него владыка Евсевий уже не вошел, не дожив трех дней до своего 62-летия и скончался 31 января н.с.

По сию пору нет твердого ответа на вопрос - был ли убит владыка Евсевий или ушел естественной смертью. Очевидно, что кончина его была преждевременной и произошла в острейший период церковной и государственной жизни, в период подготовки «к изъятию церковных ценностей».

В обновленческой среде сразу распространились слухи, что митрополит Крутицкий Евсевий умер после одной из трапез на приходе, отравившись рыбой. Но у владыки Нестора было свое мнение на этот счет. В 1920-х годах он время от времени получал корреспонденцию от келейника владыки Евсевия, игумена Иоанникия, поехавшего за архиереем из Владивостока в Москву и тоже проживавшего на Троицком подворье. Скорее всего, его информацию епископ Нестор и опубликовал в своем некрологе памяти владыки Евсевия в дальневосточных газетах, официально сообщив, что скончался архипастырь от заболевания сердца (так называемой «грудной жабы» или стенокардии)...

Московским февральским утром 1922 года состоялись похороны Высокопреосвященнейшего митрополита Евсевия. В Храме Христа Спасителя служил Святейший Патриарх Тихон и викарий покойного епископ Илларион (Троицкий). За невозможностью похоронить архипастыря в Богоявленском монастыре, в котором он настоятельствовал (монастырь уже был закрыт), процессия направилась в Новодевичий по улице Пречистенке - по той дороге, которой крестными ходами шли в святую обитель Русские Цари, неся перед собою «Пречистую» - Смоленскую икону Божией Матери.

Владыка Евсевий очень любил Богородицу. Свою церковную карьеру начал с написания богословской апологетической работы о пророчестве Исайи о рождении Мессии от Девы. Очень он почитал Ее новый образ «Порт-Артурский». В 1919 году был временно управляющим Смоленской кафедрой. Может быть, поэтому Царица Небесная дала ему могилку в Своей обители у величественного собора в честь чудотворной Смоленской иконы.

Благодатные воспоминания и радость встречи для митрополита Нестора, навестившего место упокоения своего любимого пастыря и духовного учителя, сменились грустью, что могила в канун столетия со дня рождения владыки Евсевия (1960 г.) пребывает в такой разрухе. Утешало лишь одно, что в монастыре идут реставрационные работы и можно добиться разрешения благоустроить ее.

Этому помог Святейший Патриарх Алексий (Симанский). Захоронение митрополита Евсевия привели в подобающий вид. Был установлен величественный черный гранитный крест. И сегодня, в 2020-х годах, спустя более 60 лет мы видим памятник в этом самом виде. На надгробном камне написано: «Высокопреосвященный ЕВСЕВИЙ, Митрополит Крутицкий настоятель Богоявленского монастыря. Скончался 18 января 1922 г.»

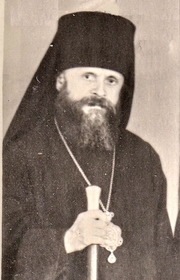

Архивы близких хранят трогательное фото владыки Нестора 1959 года у дорогой могилы с его надписью на обороте: «Любимейший духовный отец»...

Романова Владислава Николаевна,

кандидат политических наук.

Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»

.jpg)