Как воспринимать икону «Троица Новозаветная», и какое Лицо Святой Троицы можно изображать в виде Старца? Можно ли изображать святого в очках?

Начинаем цикл бесед о православной иконографии с архимандритом Лукой (Головковым), деканом иконописного факультета Московской духовной академии.

– Отец Лука, давайте сначала разберем сам термин – что такое иконография?

Иконография теснейшим образом связана со смыслами событий, которые отражаются в произведении церковного искусства

– Собственно, сама иконография возникла как предмет, изучающий сюжеты и особенности различных изображений. В XIX веке церковное искусство начали изучать именно с этой точки зрения – сюжет, его особенности, различные детали изображения… Тем более в то время иконы были не раскрыты из-под поздних слоев записей, почерневшей олифы. Такой принцип изучения памятников остается важным всегда. Правда, в советское время он отошел на второй план, главным стало изучение стилей: иконография теснейшим образом связана со смыслами событий, которые отражаются в произведении церковного искусства, смыслами изображений.

Сама же по себе иконография церковного искусства начала формироваться вместе с его появлением, с формированием языка иконы. Этот единый процесс делится на определенные этапы.

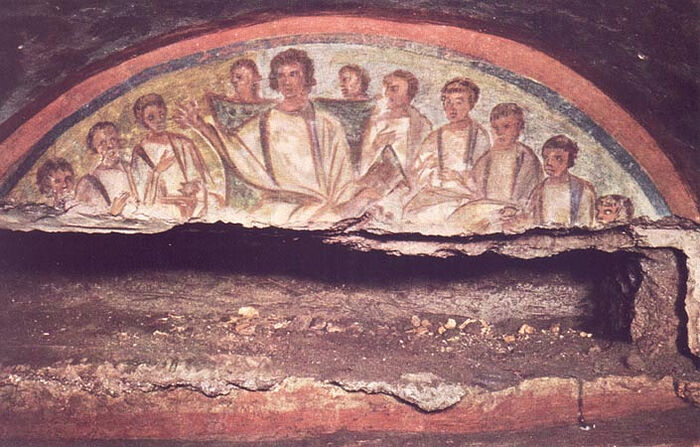

Мы анализируем, изучаем, как складывалась иконография по дошедшим до нас памятникам. Ранние памятники еще времени гонений христиан – это, в первую очередь, римские катакомбы. По ним мы можем смотреть, какие изображения уже появились тогда, а каких еще не было. Следующий этап – ранневизантийское время до периода иконоборчества, причем этот этап неоднородный: IV–V века – это одно, когда во многом складываются важные принципы церковного искусства, а VI век, время правления Юстиниана, расцвет Византии, – немного другое.

Следующий важный этап – период после иконоборчества.

Вообще, процесс иконографического творчества в иконе не останавливался никогда, и сейчас возникают новые темы, новые сюжеты. В то же время есть сюжеты, которые, однажды сформировавшись, сохраняются неизменными в большей или меньшей степени. Также могут быть явления в иконографии, которые Церковь не посчитала важными и нужными продолжать.

– Дошедшие до нас иконы (не росписи) датируются VI веком. Но ведь иконы были и раньше.

– Ранние иконы точно были, и помимо Предания Церкви у нас есть свидетельства об этом, по крайней мере IV века. Так, Евсевий Кесарийский, выступавший против иконописания, в своем письме отказывает на просьбу прислать икону Спасителя сестре императора Константина. Значит, такие иконы точно имели место.

Важно отметить, что икона с самого начала по большей части была понятной. При всей своей глубине она проста

Важно отметить, что икона с самого начала по большей части была понятной. При всей своей глубине она проста. Даже в римских катакомбах почти все сюжеты определяемы, несмотря на то, что там не было подписей (это связано с эпохой гонений).

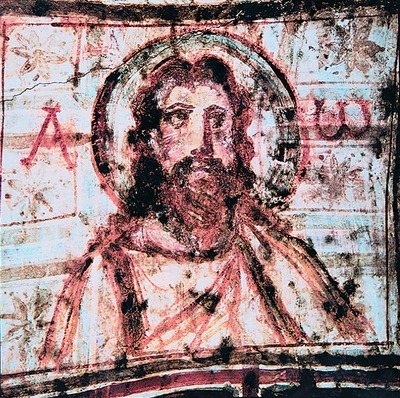

– А подпись «альфа» и «омега» у изображения Христа в катакомбах св. Коммадиллы?

– В катакомбах параллельно существовали символические образы – знаки и уже прямые изображения Господа, Богородицы…

– Там появлялись разные образы. Есть те, которые мы можем все-таки воспринимать как молельные, но их очень немного. Образ Христа – Доброго Пастыря – один из самых ярких. Есть изображения повествовательные – сюжеты библейской истории, прежде всего – Ветхого Завета, но есть и цикл, который формирует праздники новозаветные. Есть изображения Благовещения, Крещения Господня, поклонения волхвов, а также изображение Рождества, изображение трапезы, агапы, – не Тайной Вечери, а трапезы верующих. Есть символические изображения – рыба (символ Христа), сбор винограда (евхаристический символ).

Вообще, иносказательные сюжеты будут присутствовать в той или иной форме всегда, но в первую очередь развитие получат именно молельные образы.

– Новое христианское искусство сложилось в античном мире и так или иначе испытывало его влияние. Даже на уровне иконографии в первые века христианство берет античные сюжеты и перерабатывает их, наполняя новыми смыслами. Например, иконография Доброго Пастыря сложилась на основе изображений Гермеса Криофора… Расскажите подробнее об этом.

– В этом ряду мы также можем назвать изображения Орфея, Амура и Психеи, которые наполнялись новыми христианскими смыслами. Вообще, это время формирования церковного искусства, его языка, и мы часто видим немало общего между тем, что было в античном мире, и тем, что появлялось в катакомбах. Это касается и стилистики. Но в то же время далеко не все искусство, существовавшее в античном мире, использовалось первыми христианами. Был четкий отбор. В том числе икона сразу стала ясной, понятной, без дальнего плана, который мог бы расконцентрировать внимание, отвлечь от главного.

– По тем же подписям можно судить, как устанавливается та или иная иконография?

– В ранневизантийское время появляется больше надписей, но не всегда в том объеме, как мы привыкли. Синайский Спас – он без подписи, например. Или может быть подписан праздник, а изображенный на иконе Иисус Христос подписан не будет. В ранних памятниках мы видим подпись имени без указания, что это святой. Но уже в VI веке обычно подписывается святой и его имя. В равеннских храмах – латинское написание.

Все больше становится молельных образов – и в мозаиках, и в росписях. Уже с V века Христос изображается с кресчатым нимбом. Образ Христа – это не исторический портрет Господа. Например, Его, начиная с ранних памятников, изображают в хитоне и гиматии, но в таких ли одеждах Он постоянно ходил? Здесь есть некая условность – изображение древней античной одежды. Он также изображается со свитком или кодексом (книгой), хотя кодекс тогда и не существовал. Да даже и со свитком Христос постоянно не ходил, естественно. Это та условность, которая характерна для иконы, когда важно передать не реалии, а смыслы. Так, Богородица изображается обычно в достаточно зрелом возрасте с Младенцем на руках. А как иначе показать Ее подвиг, что Она родила Бога, что это произошло?

Для иконы характерна условность, потому что важно передать не реалии, а смыслы

Святители тоже рано начинают изображаться в полном богослужебном облачении с Евангелием в руках, потому что проповедь Евангелия – одна из важнейших особенностей служения епископа. Причем на Востоке, в отличие от Запада, всегда прославлялся общий подвиг святителя, индивидуальные особенности жития могли иметь место, только если речь шла об очень ярких особенностях.

Святителей могли изобразить в одеждах, которые они явно не носили. Так, Дионисий Ареопагит, Иаков, брат Божий, изображаются не только в фелони (что могло иметь место), не только в епитрахили, в омофоре (омофор, по преданию, ткала уже Богородица для Лазаря Четверодневного), но и в фелони многокрестной, чего уж точно не могло быть в столь ранние времена.

В ранневизантийское время появляется целый ряд изображений Нового Завета, которые не дошли до нас с катакомбных времен – «Вход Господень в Иерусалим», «Вознесение Господне», Страстной цикл и Распятие, «Тайная вечеря».

– И в этих композициях тоже прослеживается идея, что важна не только историческая правда, но и иная, более глубокая.

– Но Церковь не во всем опиралась на более ранний опыт. Так, Трулльский Собор отказался от символических образов, от изображения Христа в виде Агнца. Но, получается, полностью не отверг этот самый опыт? С другой стороны, Большой Московский собор 1666–1667 гг. постановил не изображать Бога Отца, но мы видим примеры композиций «Троица Новозаветная», «Отечество» и в XVII, и в XVIII, и в XIX веке…

– Трулльский Собор заключил, что древние образы следует почитать, но не повторять их дальше. И это укладывается в рамки понимания смысла, что такое икона. Икона должна быть простой, в ней должна присутствовать ясность, быстрота понимания. Даже святитель Никифор Константинопольский, поборник иконопочитания, во второй период иконоборчества говорил о том, что икона досточтимее креста (при этом крест, конечно же, почитается): на иконе мы сразу видим изображение Господа, и при взгляде на это изображение нам Ему проще молиться. Созерцая крест, мы вспоминаем, Кто освятил его, и потом молимся.

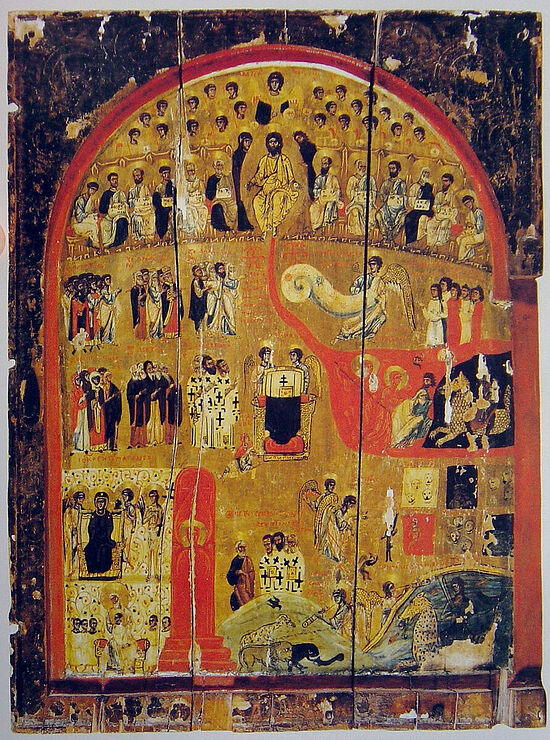

Но в искусстве, начиная с XII века, а у нас особенно начиная с XVI века, вновь в отдельных сюжетах появляется аллегоризм, а с Запада возвращается на Восток изображение Агнца. На замечательной иконе Апокалипсиса начала XVI века из Успенского собора Московского Кремля в самом верху на Престоле стоит Агнец.

Стремление к аллегоризму делает икону не очень понятной

Стремление к аллегоризму делает икону не очень понятной. Неслучайно дьяк Иван Михайлович Висковатый в середине XVI века говорил о том, что надписей на иконах мало. Их было недостаточно для того, чтобы понять аллегорические изображения: такие, как Четырехчастная икона из Благовещенского собора Московского Кремля или даже икона «София – Премудрость Божия».

В этом контексте образы Ветхого днями (изображение Христа в виде старца, согласно тексту Книги пророка Даниила), которые мы знаем, начиная с VII века (икона из монастыря вмц. Екатерины на Синае), с обязательным кресчатым нимбом, начинают заменяться изображением Первого Лица Троицы. Даже в XII веке есть уже некоторая двойственность трактовки в изображении Христа Ветхого днями. С XVI века начинают уже конкретно подписывать «Господь Саваоф», несмотря на постановления Большого Московского Собора, правильно указавшего, что Господь Саваоф – наименование всей Троицы. А дальше появляется и подпись «Бог Отец»…

– Но как все-таки верующим относиться к изображениям Бога Отца? Ведь они противоречат главному принципу, который выдвигали иконопочитатели, – изображение Христа стало возможно только после воплощения…

– Никакого оправдания этой иконографии нет, кроме имени Отец. Аллегория – это изображение словесных образов. Агнец – значит ягненок, Отец – значит старец. Других, более серьезных оснований для таких изображений нет. Это неканоничные изображения. Иоанн Богослов сказал: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1: 18). И Седьмой Вселенский Собор 787 года, когда совершилась победа иконопочитания, провозглашал, что Бога мы не изображаем во всей Его полноте и непостижимости. Мы изображаем воплотившегося Христа, Который ходил по земле, был видим. Мы и Христа по Божеству не изображаем, только через конкретное Богоявление.

Итак, повторюсь: ко всем имеющимся подобным образам, по постановлению Трулльского Собора, следует относиться с уважением, но впредь не повторять.

– Есть и другие образы, вызывающие у современных верующих недоумение. Например, образ святого Христофора Псеглавца.

– Подобный образ святого Христофора странноват. При том, что его изображений в древности было много, но он изображался юношей. Есть другие древние изображения псеглавцев, особенно на Кавказе, в Армении – так любили изображать дикие народы. В том числе есть изображение Пятидесятницы, где среди народов, которые нужно просветить, один народ изображен псеглавцем.

В иконе важно показать подвиг святого и в то же время – показать человека, уже находящегося в Царствии Небесном

Но святого так изображать, повторяю, странно. В иконе важно показать подвиг святого и в то же время – показать человека, уже находящегося в Царствии Небесном. Поэтому изображение с такой головой недопустимо, как не принято показывать физические недостатки (слепых изображать слепыми и т.п.). Есть, например, икона сербских святых Бранковичей – святой Ангелины Сербской, ее слепого мужа Стефана и их сыновей. И Стефан на всех иконах – с открытыми глазами, ведь в Царствии Небесном он не слеп.

Сейчас некоторых святых новомучеников изображают в очках, и это тоже неправильно. Это неправда о жизни в Царствии Небесном, а неправды в храме быть не должно. Понятно, что перед иконописцами стоит проблема: написать без привычных нам по фотографиям атрибутов, но при этом сделать образ узнаваемым. Да, в некоторых сюжетах изображаются ранения, отрубленные руки святых, но не в молельных образах.

– Если брать иконографию не образов, а различных сюжетов, здесь тоже намечается движение в сторону усложнений?

– Иконы могли быть более сложными, особенно после периода иконоборчества. Некоторые сюжеты не могут быть краткими в силу своего содержания. Например, композиция Страшного суда – многосоставная. Но в то же время, если говорить о древних иконографиях этого сюжета, они достаточно простые, легко читаемые, в отличие от изображений, которые появляются с середины XVI века, где возникает много дополнительных сюжетов, требующих интерпретации. Над образом Господа с апостолами появляется видение, как Сын Человеческий восходит на Престол, чтобы воссесть рядом с Ветхим днями, и восхождение преподобных на трапезу в Царствие Небесное…

И в древности были распространенные иконы. Например, синайская икона XII века «Рождество Христово» достаточно подробная, что получит распространение уже примерно с середины XVI века, когда в иконе Рождества начнут изображаться и избиение младенцев, и бегство в Египет. Но это легко читаемые и понятные изображения.

В палеологовскую эпоху (1261–1453 гг.) в византийском искусстве произошли изменения. В иконе по-особенному стала звучать тема молитвы, тема исихазма, Евхаристии, богослужения, богослужебных текстов.

Есть понятные иконографии: например, «О Тебе радуется», – Иоанн Дамаскин и весь сонм святых прославляет нашу Заступницу. Есть более сложные для понимания иконы: например, «Добрые плоды Учения», когда великие учителя Церкви – святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов – напояют мир своими учениями.

К XVI веку сложных сюжетов становится все больше. Прошло сто лет после падение Византии. Больше внимания начинает уделяться частностям, обрядам, деталям, которые, безусловно, важны, но все-таки не являются главными. Еще одна тема этого времени – западное влияние, благодаря которому появляются такие образы, как, например, образ Богородицы «Прибавление ума»…

Неслучайно, когда в XIX – начале XX века стали интересоваться иконами и изучать их, обратили внимание, прежде всего, на глубину самой древней иконы – то, о чем когда-то говорил Стоглавый Собор. Ориентирами для нас являются древние греческие (византийские) иконописцы и преподобный Андрей Рублев. Это наши сокровища.

– В конце XIX – начале XX века художники, работающие для Церкви, пытались как раз обратиться к древней иконографии.

– Это время, даже чуть раньше, – время обращения к своим корням, к своему наследию (в том числе в богословии), отказа от латинского влияния (в том числе в живописи). Даже живописная икона меняется с учетом древней иконографии. Мы видим это, например, в росписях Владимирского собора в Киеве, где изображение Богородицы занимает привычное для православных храмов место, в алтаре изображается Евхаристия, а не Тайная Вечеря.

Но в этот период есть тенденция изучать древнюю икону с точки зрения не только иконографии, но и стилистики. Иконы и реставрируются, и изучаются. К началу прошлого века иконописцы писали очень достойные образы, приближающиеся к древним.

Для нас чрезвычайно важен опыт матушки Иулиании (Соколовой), которая училась у Василия Осиповича Кирикова, великого реставратора советского времени среди иконописцев.

«Дух древней русской иконы оказался во много раз выше, чем я думал», – говорил Васнецов

Опыт изучения древней иконы очень важен, недаром Васнецов говорил:

«Я сам думал, что я проник в дух русской иконы и что я выразил внутренний мир живописца того времени, что я постиг – это уж от гордости – технику этого старого времени. Оказалось, однако, что я глубоко заблуждался. Дух древней русской иконы оказался во много раз выше, чем я думал. Внутренний мир живописи того времени был гораздо более богатым в духовном смысле, чем дух нашего времени, или лично мой, или Нестерова, и нам далеко до их техники, до их живописного эффекта. Моя живопись – это только слабое отражение, притом еще выхолощенное, очень богатого мира древней русской иконы».

– А как все-таки сегодня создавать новые иконографии? Как писать образы не так давно прославленных святых?

– Это сложная задача, конечно. Есть сторона иконографическая – как изображать. Здесь надо следовать древним традициям. Если пишется святитель, то в полном облачении, с Евангелием. Хотя могут быть исключения. Святителя Афанасия (Сахарова) совершенно справедливо изображают со свитками, на которых написано: «Русь святая, храни веру православную». Потому что все знают эти слова из составленной им службы всем святым, в земле Российской просиявшим.

При этом одна из важнейших задач, чтобы святой узнавался, чтобы связь образа и первообраза присутствовала, но при этом надо показать человека уже в Царствии Небесном. Да так, чтобы получился молитвенный образ.

Но здесь же работает не один иконописец, а соборный опыт Церкви, который подхватывает и продолжает удачные решения, делая постепенно любой образ все более точным и глубоким.