У Антона Павловича Чехова всякий ребенок несет в себе свет святости, еще ничем не замутненный первозамысел Бога об этом явленном на земле существе.

«Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину». Это строки из горького и строгого письма Антона Павловича брату Александру в Петербург в 1889 г. Во всей 12-томной переписке Чехова единицы писем, интонированных столь непререкаемо, без тени игры и шутки.

«Атмосфера, приличная ангельскому чину», - это не только уютная детская в рассказе «Гриша», где горит лампадка, а за нянькиным сундуком много всяких замечательных предметов: «катушка от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц». Атмосфера - это Божий мир природы - вселенского храма, где тихими лампадами теплятся звезды и цветы кадят своим фимиамом Богу. Маленький мальчик Гриша, «родившийся два года и восемь месяцев тому назад», живет в этом теплом четырехугольном мире. Заметим - Чехов непременно указывает возраст своих маленьких героев.

«Ванька Жуков, девятилетний мальчик», пишет письмо деду в ночь под Рождество. Самая отрадная картина, проступающая в памяти светлой иконой из кромешной тьмы его городского житья у сапожника, - Рождественская ночь в его родной деревне. «Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный путь вырисовывается так ясно, будто его перед праздником помыли и потерли снегом».

Дети в рассказах Чехова

Ванька Жуков, как любой человек, осознанно или подсознательно, несет в себе эдемскую память. Когда я прошу детей, впервые пришедших в нашу ветлужскую воскресную школу, нарисовать рай, они рисуют цветы, животных и Ангелов. «В лесу чувствуется присутствие Божества...» - строчка из письма Антона Павловича Е.М. Шавровой, 1892 г.

Природа богодухновенна. Чехов знал это всей чистотой своей души. Рождественский или пасхальный воздух он воспринимал как ликование всей вселенной - и каждой снежинки, цветка или птахи. На Пасху (6 апреля 1892 г.) писал Н.М. Линтваревой: «Вчера во весь день сияло солнце... изумительно хорошо!.. А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».

Лучшее в человеке слиянно с природой, первородно, как природа, и если писателю суждено остаться в памяти поколений, то до той поры, «пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы...» - из письма Чехова Григоровичу, 1888 г.

Красота цветов священна, лампадна. Воплощенная в них любовь Спасителя со времен творения не осквернилась деяниями рук человеческих. Первозамысел Бога в них остался неприкосновенным. Чехов соединяет два понятия «цветы» и «любовь» в одно: «...и на земле из темной травы, слабо освещенной полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы с ними объяснились в любви» («Володя большой и Володя маленький»). И наоборот: состояние влюбленного человека родственно тайне прекрасного, заложенной в цветке. Это, видимо, состояние, несколько напоминающее райское блаженство. «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть». (Из записных книжек Чехова.)

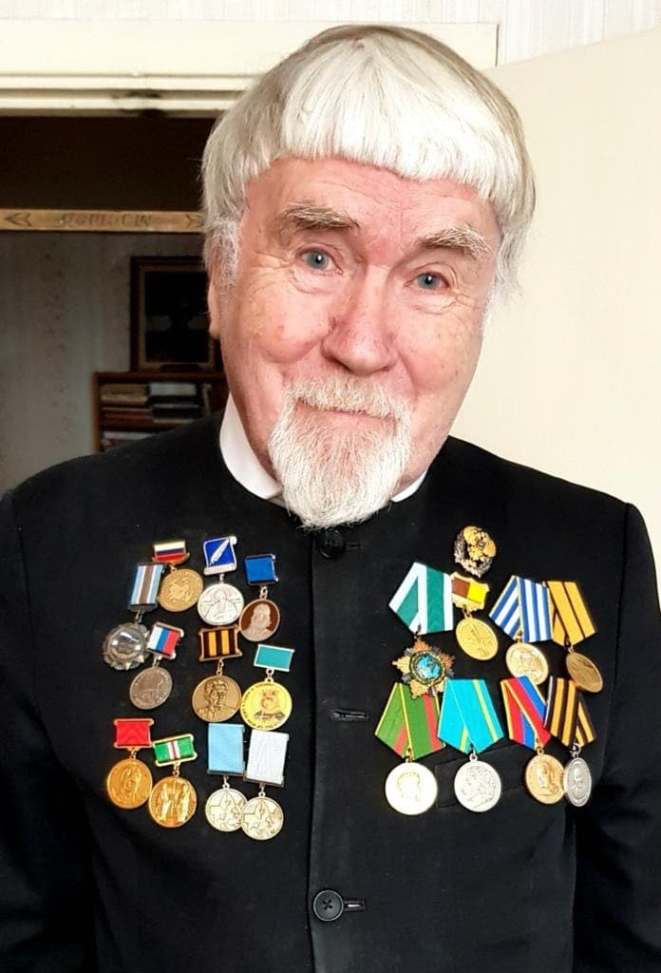

Ванька Жуков

Философ Владимир Соловьев в своем эссе «О любви» прояснит смысл категорического утверждения Чехова «должен быть». По мысли Соловьева, влюбленный видит в своем избраннике первозамысел Бога об этом человеке. Отсюда чеховский, ставший хрестоматийным, афоризм: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» («Дядя Ваня»). Должно быть - как было в Адаме и Еве до грехопадения. И как осталось - в цветах и детях. Любовь - райский сад в душе человека: «...такое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». (Из записных книжек Чехова.)

Говорят, каждый человек может быть святым в широком и общественном понимании слова «святость». В его силах на пустыре возделать сад, как возделал его в Алупке Антон Павлович; в Мелиховской усадьбе насадил розарий и ощущал себя веснами богачом, ибо жил «в роскошной обстановке, которую дарит весна». Водил друзей по дорожкам парка, чтобы показать «каждую аллею, каждое дерево... в особом освещении». «Вот эти стволы особенно хороши на закате, когда стволы совсем красные». Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая запомнила эти счастливые сцены, в рифму к ним повторяет слова Нины Заречной в «Чайке» «о чувствах, похожих на нежные, изящные цветы».

Райский сад в душе Антона Павловича проецировался, воплощался в реальный сад на отведенной ему Богом земле. Это «чувство цветка» в Чехове простонародно. Как сочиненную бесхитростными людьми молитву, он перебирает «чудесные названия», данные ими цветам: «Богородицыны слезки», «малиновка», «вороньи глазки». И, как дитя, жалеет всякую бессловесную тварь, терпящую невзгоды. В студеном марте 1888 г. он тревожно смотрел в стылое небо, думая «о бедных птицах», которые уже летят в Россию. «Их гонит тоска по родине и любовь к отечеству, если бы поэты знали, сколько миллионов птиц делаются жертвою тоски и любви к родным местам, сколько их мерзнет на пути... то давно бы воспели их. Войдите вы в положение коростеля, - горячо взывает Антон Павлович к своему старшему другу поэту А.Н. Плещееву, - всю дорогу он не летит, а идет пешком, или дикого гуся, отдающегося живым в руки человека, чтобы только не замерзнуть... Тяжело жить на этом свете». Бессловесным и беззащитным особенно тяжело.

Гриша

У А.П. Чехова есть небольшая зарисовка «В Москве на Трубной площади». В его времена там был «птичий рынок», а лучше сказать, «невольничий»: «маленький кромешный ад» для райских созданий. Ад обычный, бытовой, где никому не жаль всех этих «щеглов, чижей, красавок, жаворонков... дроздов, синиц, снегирей», что прыгают в плену «плохих самодельных клеток» и «поглядывают с завистью на свободных воробьев». Но самое страшное место - рыбный ряд, где «в ведрах, в зеленоватой мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют... карабкаясь на карасей...»

Я намеренно воспроизвела весь перечень и ужас положения пернатых и земноводных, следуя взору писателя, пожалевшего каждое это маленькое создание. Уместно ли сравнить, но через годы, в конце жизни, Антон Павлович перечислит и пожалеет сахалинских каторжников. И мимоходная, казалось бы, зарисовка с Трубной, и перепись островных невольников видятся мне своего рода поминальными «синодиками» автора.

И вот в этот мир рождается ребенок. Вглядитесь в лица младенцев: с них, действительно, только ангелов и писать. И пока речь еще нечленораздельна и несамостоятельна походка, мы пребываем в безгреховном «житии», как это было с уже упомянутым мною маленьким мальчиком Гришей.

В рассказе «Гриша» Чехов вспоминает, как это бывает у всех нас, когда мы, крохотные, делаем первый шажок за порог родного дома. Из замкнутого, согретого и освещенного лампадой и материнской любовью мирка - в пространство непонятное, чаще всего враждебное.

Первое, что слышит герой рассказа: топот. Первое, что видит: толпу солдат. Ему страшно. Он следует естеству своей природы и, видя «какую-то няню», которая «сидит и держит маленькое корыто с апельсинами... молча берет себе один апельсин», ибо слов «продать-купить» он еще не знает. Его «родная» нянька хлопает мальчика по руке с криком: «Дурак». И душа ребенка съеживается, и он уж боится поднять «стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка». Но первый урок не кончен. Гришу еще тащат куда-то к кухарке, где дают отхлебнуть вина из рюмки. А вечером кошмары давят его нежный мозг, и мальчик плачет и не может уснуть.

Тему детского мученичества, которая проходит сквозь многие произведения Чехова, можно рассматривать с позиций, как бы теперь сказали, «социальной незащищенности ребенка», но подоплека этой позиции - религиозная. Взрослые мучают детей чрезмерной работой, хамством, тычками, оскверняют их матерной бранью, стараются оскотинить, опустить до собственного уровня. Низвергнуть ангелов в отхожее место. В веренице трагических образов - голодный мальчик, пожирающий устриц вместе с их раковинами на потеху сытой гогочущей кабацкой толпе (рассказ «Устрицы»). Варька из рассказа «Спать хочется», Ванька Жуков - истинные мученики и потому еще, что не в их слабых силенках найти выход.

Мир взрослых заражает детей пандемией греховности. Непреднамеренно, походя, небрежно. Не потому ли и рассказ об этом Чехов называет «Житейская мелочь». В самом деле: не мелочь ли? - восьмилетний Алеша в возрасте робкого отрочества рассказывает поклоннику своей мамы о том, что он и сестренка Соня ходят на тайные свидания со своим родным папой. Поклонник настойчиво расспрашивает, и ребенок вынужден доверить ему тайну под «честное слово», что взрослый мужчина «ничего не скажет маме». А он сказал. Тотчас же, как она вернулась домой, при потрясенном Алеше, который только и мог что простонать: «Ведь вы дали честное слово». А потом в уголке «с ужасом рассказывал Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью».

Ванька

Враги человеку - домашние его. И нет страшнее врага у ребенка, чем негодные родители. При родных детях у них роль палачей. Не оттого, что они ее сознательно избрали, но их обезбоженную душу избрал нечистый, войдя в ее дом, что «чисто выметен». Своим христиански просвещенным умом Чехов знал это и в равнодушии к вере видел причину всех зол. В трагическом рассказе «Старый дом» владелец доходного дома, предназначенного на снос, говорит о нем: «Тут погибло много жильцов... эта квартира кем-то когда-то была проклята... в ней вместе с жильцами всегда жил еще кто-то невидимый».

11 января по новому стилю Православная Церковь поминает 14 тысяч младенцев, «от Ирода в Вифлееме избиенных», «люто убити мня во яслех яко Младенца лежаща». Первые жертвы, первые мученики за Христа - дети, невинные младенцы. Их мученическое воинство сокрыло собой Богомладенца Иисуса, увезенного той страшной ночью в Египет.

Может, и безгрешный Никифор из рассказа «В овраге» - искупительная

жертва за бесчисленные грехи отца, деда и до сорокового колена своих

предков. Но я боюсь на свой манер конкретизировать замысел А.П. Чехова.

Скорее всего, он так и не осмелился ответить на вопрос: «Зачем?» Ведь

точно так же безответно писатель объяснял причины своей смертельной

болезни, о которой знал уже в 24 года. Знал и - опытный, чуткий врач -

не лечился, а только менял места жительства по настоянию врачей.

А.С. Суворину в 1892 г. писал: «Не я виноват в своей болезни, и не мне

лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас

хорошие цели и послана недаром». Годом раньше в письме тому же Суворину

Чехов был столь же категоричен: «...Я продолжаю чахнуть... Впрочем, все от

Бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне

что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду».

Таково истинно христианское отношение к посылаемым нам болезням и скорбям и единственно возможный ответ на вопрос: зачем?

«Будьте как дети». Не знаю писателя, который бы так полно принял это тихое обращение Спасителя ко всем нам, как Чехов. Духовным ведением Антон Павлович знал суть этих глаголов Бога: дети - посланники Божии на Земле, в их первородной безгреховности - напоминание о рае, о первозамысле идеального человека. Поэтому, повторюсь, Чехов не устает указывать возраст своих маленьких персонажей.

Вот и Саше, девочке из рассказа «Мужики», «минуло десять лет» -

граница детской чистоты. Саша - образ иконописный, особенного света.

«Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных... она, беленькая, с

большими темными глазами, с красной ленточкой в волосах, казалась

забавною...» «Мала ростом, очень худа» - не от плоти есть, и не плотские

устремления сосредоточены в ней. Жизнь Саши - в вере христианской,

органичной для нее, ибо приняла эту веру «от чрева матери своея». Обе

они - Ольга, мать Саши, и девочка - в темную, глухую, заскорузлую, нищую

деревню привнесли свет Евангельского благовестия.

Обе - и мать и дочь - в смрадной избе читают сродникам Евангелие не с назиданием, а с умилением и тихим восторгом, охватившим и простых, огрубевших от животной повседневности слушателей, «и тьма не объяла их». Заповеди Христовы - это черты характера матери и дочери. Ольга «верила, что нельзя обижать никого на свете, - ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных...» Верила и не обижала. И сама не обижалась, даже на побои злобной невестки Феклы, величала ее, как и всех, «касаткой» и при случае помогла.

У девочки свое, живое и живописное представление о Боге, Который рядом, близко, доступно. «В церкви Бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у Бога - лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью Бог ходит по церкви, и с Ним Пресвятая Богородица и Николай угодничек - туп, туп, туп...» Она знает о Страшном Суде и о том, что «добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо...» Она видит, как «маленькие ангелочки летают по небу и крылышками мельк-мельк-мельк, будто комарики».

Дети часто видят то, что уже закрыто для взрослых, помраченных грехом глаз. Моя знакомая девочка видела над храмами свечение и даже нарисовала его на картинке. И назвала: «То, что светится над святыми, - это нимб, а над церковью - «клумб».

«Не стоит село без праведников» - об этом прежде всего рассказ «Мужики». В пословице - отголоски судьбы библейских городов Содома и Гоморры, попаленных за порочность гневом Божиим. Пожар в Жукове - как бы отголоски того, ветхозаветного попаляющего огня. И, может быть, не случайны в картине пожара образы «красных овец» и «розовых голубей, летавших в дыму». Агнец и голубь - символы ипостасей Святой Троицы.

В этом контексте по-особенному значительно читается почти протокольная запись об оскудении веры в деревне: «Бабка верила, но как-то тускло... Молитв она не помнила...»; «Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о Боге»; «В прочих семьях было почти то же: мало, кто верил, мало, кто понимал».

Не попустил Господь, не выгорело село Жуково. «И рече <Авраам>: что, Господи, аще не обрящутся тамо <в Содоме и Гоморре> десять <праведников>. И рече <Господь>: не погублю десятих ради».

Там десяти не нашлось. Здесь - нашлись две чистые души. Но только ли две: в минуты чтения Евангелия, в счастливые часы молебна, когда в село принесли Живоносную (икону Матери Божией «Живоносный Источник»), - раскрывались встречь им сердца многих, и слезы омывали их, и хоть на миг, но возрождалась вера. «Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто... что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки».

После смерти Николая его жена Ольга и дочь Саша покидают село.

Странницами идут, побираясь по дороге, прося «милостыню Христа ради».

По России идут. Потому что и России не устоять без праведников.

Алина Чадаева