100 лет назад, осенью 1915 года, сразу два журнала ‒ «Унтер-офицер» и «Нива» поместили на своих станицах рассказ о фельдфебеле-герое Дмитрии Труфанове, павшем смертью храбрых в одном из боев с противником. Как писала «Нива», «это скромное имя истинного героя украсит страницы истории нынешней Великой войны». Судьба этого русского солдата заслуживает того, чтобы рассказать о ней и нашим современникам.

Как сообщалось в журнальных статьях, впервые Дмитрий Труфанов проявил себя еще во время Русско-японской войны. Во время обороны Порт-Артура, писал «Унтер-офицер», «в особенно острую минуту, когда явилась необходимость во чтобы то ни стало отстоять Высокую гору, вдруг вызвался на это дело простой, неграмотной кузнец, солдат нестроевой роты Дмитрий Труфанов. Предложение охотника Труфанова было принято во внимание, в силу традиций полка, и ему было поручено, под руководством лейтенанта Подгурского, удержать высокую гору».

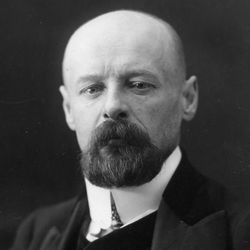

Здесь позволим себе несколько отвлечься и напомнить о другом герое ‒ Николае Люциановиче Подгурском (1877‒1918). Потомственный морской офицер, Подгурский отличился при спасении команды миноносца «Страшный», а затем ‒ при обороне Порт-Артура, предложив использовать катерные минные аппараты для стрельбы по японским окопам. Как сообщалось в одном из дореволюционных изданий, посвященных Русско-японской войне, день 9 сентября 1904 года - «последний день штурмов на Высокую Гору - был ознаменован выдающимся подвигом... лейтенанта Подгурского, решившим участь Высокой Горы в нашу пользу в тот момент, когда она уже находилась в агонии после трехдневной убийственной бомбардировки при непрерывных почти штурмах... Подвиг... Подгурского отложил падение Высокой Горы более, чем на два месяца: серьезное стратегическое значение Высокой Горы дает полное основание думать, что этим самым на два месяца было отсрочено падение крепости». Этот успех Подгурского и его помощников был обеспечен тем, что по инициативе лейтенанта были применены 16-пудовые шаровые мины и 6-фунтовые патроны для уничтожения занятых японцами блиндажей. В дальнейшем, удостоенный за свои подвиги ордена святого Георгия и золотого оружия, Н.Л.Подгурский принял участие в Первой мировой войне, командуя крейсером «Россия» (1914-1915), дивизией подводных лодок Балтийского моря (1915) и Отрядом судов Ботнического залива (1916), дослужившись до звания контр-адмирала.

Под началом лейтенанта Подгурского Дмитрий Труфанов в течение двух месяцев героически сражался, удерживая Высокую гору. В памятке 11 роты 27-го Сибирского стрелкового полка, в которой служил Труфанов, отмечалось: «В ночь с 9 на 10-е сентября стрелок нашей роты Дмитрий Труфанов вызвался охотником, чтобы под командой морского офицера лейтенанта Подгурского, в числе других охотников, идти и выбить японцев из окопов при помощи бомбочек. Приблизившись к заслону японского окопа, сложенного из мешков, наполненных, землею, Труфанов осторожно вынул один из мешков и в образовавшуюся дыру бросил разрывную бомбу. Произошел, страшный взрыв. Неприятель пришел в ужас! Громадный столб дыма вместе с обломками досок, бревен, разорванных человеческих тел, высоко поднялся в воздух. Охотники стали бросать одну бомбу за другой и затем, под командой штабс-капитана Крамаренко, бросились на японцев и перебили их. Дело было совершено чисто, молодецки, в две минуты. Радости нашей не было границ, Честь и хвала героям! Царство небесное убитым! Противника охватила паника; оставив первый окоп японцы пытались задержаться на втором где их было около 8 рот, но одушевленные успехом, наши стрелки на плечах беглецов, ворвались туда и заставили их очистить Высокую гору. Дорого обошлась японцам эта гора, покрытая несколькими тысячами убитых и раненных. (...) По поводу отбитого штурма Высокой горы генерал Стессель в приказе по укрепленному району отметил.... "Слава и благодарение Богу, слава войскам!... Слава всем героям, начальникам и офицерам! Слава и благодарность охотникам, взорвавшим блиндаж!"».

Военный инженер М.И.Лилье, принимавший участие в обороне Порт-Артура, отмечал в своем дневнике: «Имена рядового Труфанова, штабс-капитана Краморенко и лейтенанта Подгурского должны стоять в первых рядах в списке героев и защитников Высокой горы».

За проявленные в делах против японцев мужество и храбрость он был награжден Георгиевскими крестами трех степеней (4-й, 3-й и 2-й). Первого своего «Георгия» Труфанов получил за оборону Порт-Артура, во время которой, будучи раненным, оставался в строю до конца боя с полным вооружением и снаряжением. Второй крест солдат получил «за мужество и храбрость», проявленные им в ночь на 10 сентября 1904 г.; а третий ‒ за бой 12 декабря, в ходе которого Труфанов, защищая батарею, вместе со своим взводом, несмотря на большие потери, удержал позицию, отразив все атаки японцев. Произведенный за свои молодецкие действия в старшие унтер-офицеры, по распоряжению командира полка Труфанов получил в подарок присланный неизвестной дамой золотой нательный крест в награду «самому храброму солдату 27-го полка».

Однако получить заслуженные Георгиевские кресты герою довелось лишь спустя несколько лет. Как говорилось в журнальных заметках, после окончания Русско-японской войны Труфанов выбыл в неизвестном направлении, так и не получив наград. Разыскать его удалось лишь в 1913 году ‒ оказалось, что Дмитрий Труфанов служит на одной из железных дорог.

Объявившийся герой тут же был вызван в полк и, как сообщалось в одной из публикаций, в день полкового праздника, 26 ноября 1913 года, ему было устроено торжественное чествование: «...В честь этого солдата был устроен парад. Перед выстроенным для парада полком Труфанову были вручены Георгиевские кресты трех степеней, присужденные ему за дела в Порт-Артуре, затем полк поднес ему серебряную дощечку в раме, с портретом генерала Кондратенко и надписью: "Доблестному защитнику Порт-Артура", рота подарила ему серебряный сервиз, отделение ‒ часы. После раздачи наград и подарков, полк с распущенными знаменами продефилировал перед Труфановым. Командующий вызвал его к себе, подарил 25 рублей и, узнав, что Дмитрий обременен большой семьей и нуждается (у него оказалось семеро детей), устроил его кочегаром в один из госпиталей».

С началом Первой мировой войны Дмитрий Труфанов добровольцем отправился на фронт, заслужив вскоре Георгиевский крест 1-й степени и, тем самым, став полным Георгиевским кавалером. «Попав на театр военных действий, ‒ писал "Унтер-офицер" ‒ этот неграмотный русский самородок без устали проявляет геройскую отвагу в делах, требующих исключительной инициативы и находчивости. Он вызвался на очень опасную и трудную разведку, которую выполнил блестяще, за что и получил Георгиевский крест первой степени. 17-го по 20-е сентября он опять участвует в разведке и точно определяет расположение противника и орудий. Производит поразительную по точности сведений разведку. Целый ряд мелких и крупных услуг оказывается им между делом». Труфанов дослужился до звания фельдфебеля и командовал отрядом разведчиков.

Но во второй половине 1915 года удача отвернулась от отважного героя. Во время штурма одного из вражеских укреплений, он, первым вскочивший на бруствер редута, был убит выстрелом в сердце. Полк устроил прославленному солдату торжественные похороны и возвел над его могилой высокий холм, чтобы по окончании войны перевезти прах героя к нему на родину, а офицеры полка постановили ежемесячно отчислять из своего жалования определенную сумму на поддержку многодетной семьи Дмитрия Труфанова. Однако революция, последовавшая за ней Гражданская война и конечная победа большевиков, предавших забвению героев Первой мировой войны, не позволили однополчанам осуществить торжественное перезахоронение Дмитрия Труфанова на родине и в водовороте трагических событий об этом герое Великой войны забыли...

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук (с использованием материалов сайта «Награды Императорской России»)