В одном из августовских номеров «Иллюстрированного приложения к газете "Новое время"» за 1915 год была помещена любопытная фотография гусара-героя, стоящего рядом с мастерски вылепленной им скульптурой. Подпись под фотографией гласила: «Гусарский унтер-офицер Георгиевский кавалер Шаталов рядом со своей скульптурной группой, вылепленной из речной глины в Курляндии в замке Априкен (имеется в виду двухэтажный господский дом с башней, ныне ‒ село Априки в Латвии. ‒ А.И.), тотчас по занятии его нашим эскадроном, выбившим оттуда сильный германский отряд. Группа изображает Вильгельма II, которого схватил за нос русский солдат». Другое периодическое издание уточняло, что эту скульптурную композицию, вызвавшую всеобщее одобрение, Шаталов вылепил всего лишь за один час. К сожалению, эта замечательная юмористическая скульптура практически сразу же была уничтожена гусарами, вынужденными выполнять приказ об отступлении, «чтобы немцы из мести не сожгли соседние латышские мызы».

Кем же был этот удивительный герой-гусар, чье мастерство привлеко к себе всеобщее внимание?

Матвей Андреевич Шаталов родился в 1885 году в селе Яблоновец Липецкого уезда (ныне Петровского района Тамбовской области) в простой крестьянской семье. С 13 лет он батрачил на помещика, затем работал молотобойцем на кузнице. Когда Матвею исполнилось 20 лет, его призвали в армию, в которой он отслужил 4 года (1905‒1909). Не имевший никакого образования крестьянский парень в свободные от службы минуты любил лепить из глины фигуры людей и животных, проявляя в этом деле большое мастерство и художественные способности. После завершения службы он поступил на работу в одну из скульптурных мастерских. Когда же разразилась Первая мировая война, Шатилов снова был призван в армию в один из гусарских полков, сражавшихся на Северо-Западном фронте.

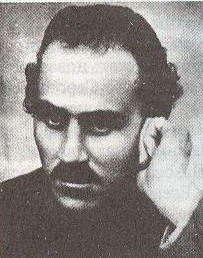

Познакомившийся с ним на фронте писатель, журналист и военный корреспондент Н.Н.Брешко-Брешковский в одном из своих очерков, опубликованных в «Ниве», писал: «Я не записываюсь в историографы четвертого эскадрона. Однако считаю долгом своим дать нашим читателям несколько бегло зарисованных солдатских портретов. Слишком они колоритны и так и просятся под перо. Вот хотя бы унтер-офицер Шаталов. В полку он занимается скульптурою. Чистейший самородок. Нигде и никогда ни у кого не учившийся. Но его фигурки, его солдатские жанрики, слепленные из глины, отличались движением, и это была настоящая жизнь. Уйдя в запас, Шаталов использовал практически способности свои. У одного из известнейших в столице архитекторов работал он лепщиком орнаментов для декоративного убранства, как внешнего, так и внутреннего, домов и построек. С войною Шаталов был призван в свой гусарский полк. В Восточной Пруссии, за взрыв под неприятельским огнем наблюдательной германской вышки, он получил Георгиевский крест. Сидя в окопах, ‒ почти вся наша кавалерия пересидела в окопах, ‒ Шаталов в полутысячи шагов от прусских линий, пользуясь речной глиной, вернее, грязью пополам с песком, лепил целые фигуры в человеческий рост. Это были карикатуры на немецких солдат, и пруссаки, узнавая их в бинокль, расстреливали эту "скульптуру окопов". Шаталов строен, щеголевато одет в собственную, не казенную форму. Он красив южной красотою, и какая-то мечтательная мягкость в его темно-карих глазах, глазах ‒ это сразу чувствуется, художника».

Матвей Шаталов также проявил себя и в группе так называемых «охотниками за черепами», которая «выслеживала неприятельские разъезды, частью беря их в плен, частью уничтожая». В задачу группы также входили разведка в тылу врага и диверсионные акты (Шаталовым и его товарищами была взорвана железная дорога между Либавой и Газенпотом).

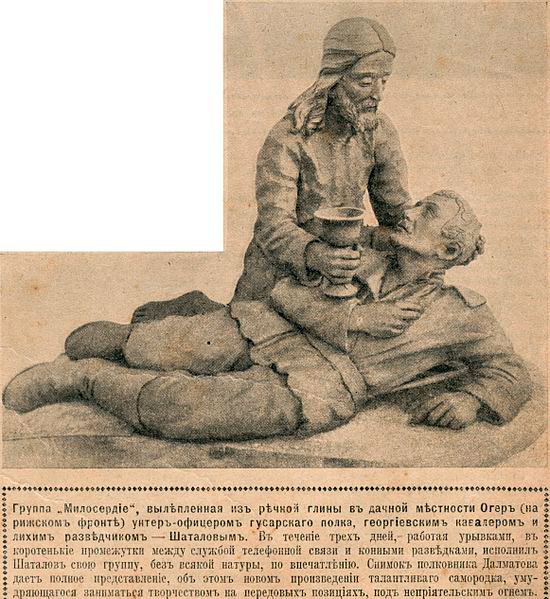

В 1916 году гусар Матвей Шаталов снова стал героем одного из очерков «Нивы». Полк, в котором он служил, отступил к этому времени к латышскому городу Огер (ныне ‒ Огре). Здесь скульптор-самородок попал на глаза военному фотографу, запечатлевшему как самого гусара, так и его новую скульптурную группу «Милосердие». «В течение трех дней, ‒ говорилось в подписи к фотографии, ‒ работая урывками, в коротенькие промежутки между службой телефонной связи и конными разведками исполнил Шаталов свою группу, без всякой натуры по впечатлению».

Великую войну Матвей Шаталов закончил с двумя Георгиевскими крестами. Февральскую революцию он встретил в Риге, а после прихода к власти большевиков, отправился в родные края помогать устанавливать советскую власть. В это время М.А.Шаталов проявил себя как один из организаторов отрядов Красной гвардии и частей особого назначения, а также как участник подавления мятежей в селах и деревнях Липецкого уезда. В июле 1918 года Шаталов был избран заместителем председателя Липецкого уездного исполкома Совета, а в ноябре стал его председателем. В 1920-м героя Гражданской войны отправили делегатом от Тамбовской губернии на 8-й Всероссийский съезд Советов.

После окончания братоубийственной Гражданской войны, Матвей Шаталов остался в Липецке, где работал заведующим отделом народного образования. Великую Отечественную войну он встретил начальником отдела Воронежского облисполкома. Дальнейшая судьба скульптора-гусара была связана с работой начальником отдела на заводе «Свободный Сокол». Неоднократно он избирался депутатом Липецкого городского Совета депутатов трудящихся. В пожилом возрасте Шаталов вернулся к своему любимому занятию, выполнив ряд скульптурных работ, посвященных победе советского народа над фашизмом, которые и поныне украшают Липецк. Став пенсионером Союзного значения, Матвей Андреевич Шаталов скончался в 1961 году и был похоронен в городе Липецке.

Память о М.А.Шаталове была увековечена в Липецке стелой, установленной рядом с памятником-обелиском к 50-летию Октября на площади Революции, на которой помещено барельефное изображение лиц, принимавших активное участие в утверждении в городе советской власти. На торце стелы начертаны их имена, в том числе и Матвея Шаталова. Имя М.А.Шаталова носила с 1967 года одна из улиц в Липецке, ныне исчезнувшая в результате застройки.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук