Православное духовенство на протяжении многих веков окормляло, вдохновляло и напутствовало Русское воинство, дав множество примеров пастырской самоотверженности и героизма. Не раз в нашей истории полковые священники своим примером поднимали дух бойцов, подвигая их на подвиги. Многие из них удостоились высоких военных наград, а некоторые - стали Георгиевскими кавалерами. Среди последних можно вспомнить имена таких отцов как Василий Васильковский, Иоанн Пятибоков, Иоанникий (Савинов), Стефан Щербаковский и ряд других.

Первая мировая война также дала немало примеров личного мужества военного духовенства. С первых же месяцев войны православные пастыри, окормлявшие русские войска, отличились своими подвигами, обратив на себя внимание общества и получив заслуженные награды.

16 октября 1914 г. свой подвиг совершил корабельный священник иеромонах Антоний (Смирнов), посмертно удостоенный за него ордена св. Георгий 4-й степени. А в ноябре того же года газеты опубликовали уже целый список пастырей, которые по решению Императора Николая II были представлены к наградам «за отличия во время боевых действий».

Первым в этом списке значился прославленный герой Русско-японской войны протоиерей Стефан Щербаковский. Известный пастырь, служивший в начале Первой мировой войны священником Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка был удостоен ордена св. Владимира 3-й степени с мечами за то, что «проявил редкую храбрость и хладнокровность в боях 30 июля под Вабельком, 6 августа под Каушеном, напутствовал и причащал под сильнейшим шрапнельным и ружейным огнем в передовых позициях».

Ордена св. Владимира 3-й степени был удостоен священник лейб-гвардии Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка протоиерей Иоанн Смоленский, который «при боевой обстановке исполнял все пастырские обязанности, погребая убитых других частей».

Следующим пастырем, отмеченным Императором, стал настоятель Георгиевской церкви гор. Белгорая Холмской епархии священник Виктор Козловский. Как сообщали газеты, «священник В.Козловский - при вступлении неприятеля в гор. Белгорай остался при исполнении своих обязанностей. В течение месяца Козловский томился в плену, терпя всевозможные глумления от австрийцев. Два раза по подозрению в шпионстве и за неповиновение австрийским властям был приговорен к смертной казни. Много раз неприятель врывался в дом названного священника с разными допросами и требованиями. Не взирая на все это, Козловский постоянно ободрял и утешал своих пасомых, из которые многие томились в заточении». За проявленное пастырем мужество, Государь повелел наградить отца Виктора орденом св. Анны 2-й степени с мечами.

Той же награды был удостоен и священник 105-го пехотного оренбургского полка Иоанн Миролюбов, под огнем противника присутствовавший на поле сражения на передовых перевязочных пунктах, воодушевлявший нижних чинов, «вследствие чего многие раненные после перевязки возвращались в бой».

Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте был отмечен священник 99-го пехотного Ивангородского полка Андрей Аркадов, который 4 августа 1914 г. «под огнем противника приобщал тяжелораненых Св. Таин, ободрял прочих раненных, которых при первой возможности сам перевязывал».

Император также отметил орденом св. Анны 3-й степени с мечами священника 171-го пехотного Кобринского полка Федора Георгиевского, священника 108-го пехотного Саратовского полка Евсевия Ланге и младшего священника лейб-гвардии Конного полка Николая Комарецкого. Как следовало из указа о награждении, священник Федор Георгиевский в боях 26-го и 27-го августа на передовых позициях под неприятельским огнем ободрял стрелков быть бесстрашными героями; священник Евсевий Ланге во время боя 7-го августа был при полку, утешал прибывающих с позиций раненных, напутствовал умирающих, а после боя два дня неустанно ходил по полю сражения, предавая земле телах павших, как русских, так и германцев; священник Николай Комарецкий «находился во всех делах при полку; неоднократно под огнем причащал умирающих, напутствовал их словом, отличаясь всегда сердечностью и громадным самообладанием».

Воздавая должное военному духовенству, один из офицеров Русской армии писал осенью 1914 года: «Рядом с выдающимися подвигами серого русского солдата в величавом образе встает в дни войны скромное православное духовенство. Такой же чуждый способности "рассуждать", как серый солдат, верующий в крест, зажатый в грубой, морщинистой руке, верующий в Россию, в своем длинном подряснике, в широкополой шляпе идет наш священник среди огненного дождя, осеняя крестом двигающиеся на смерть серые ряды русских героев. Никогда, на самом торжественном богослужении в кафедральном соборе не приходилось испытывать такого возвышающего и окрыленного верой настроения, как когда мы шли в атаку и видели высоко в воздухе золотой крест, который держал шедший в передних рядах священник, и услышали его голос, запевший "Спаси, Господи"... Тысячи людей подхватили умилительным хором молитву и не сводил глаз со сверкавшего нам всем святого креста. Вы там в это мгновение, быть может, судили и рядили, за что мы боремся: за угнетенных братьев, за культуру, за свержение милитаризма, за наше экономическое раскрепощение или еще что-либо подобное, а мы, morituri («идущие на смерть» - А.И.), мы чувствовали под гром разрывающихся "чемоданов" и свист немецких пуль, что мы бьем врага ради Царя, ради веры, ради России».

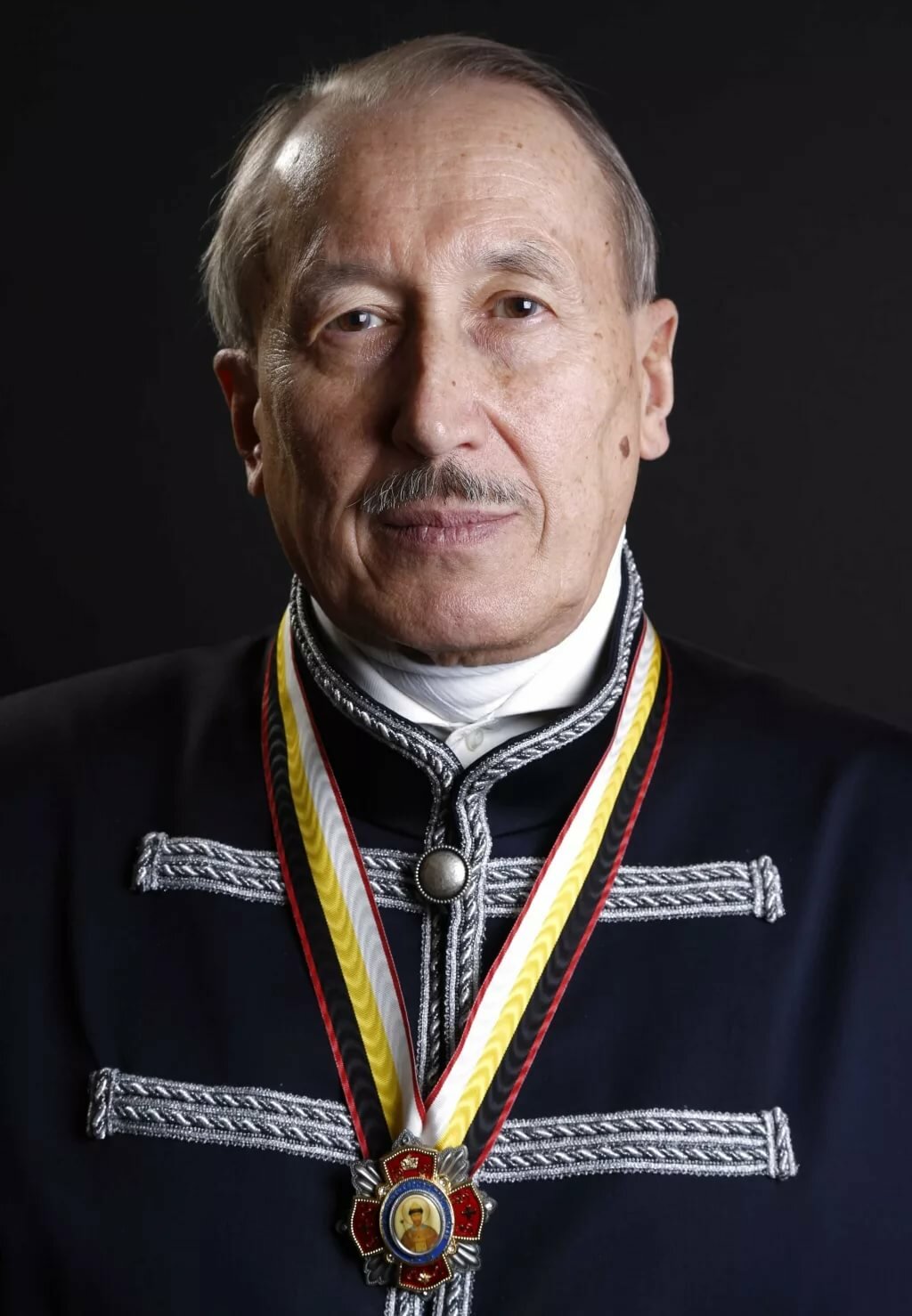

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук