Судьба подарила мне более полутора десятков лет общения с Азой Алибековной (с конца восьмидесятых до середины нулевых), причём это происходило как во время официальных церемоний, так и при личных встречах. Должен признаться, что поначалу меня больше интересовало лишь то, что было непосредственно связано с лосевским литературным наследием, которому именно она прокладывала тогда дорогу в свет. В меру своих возможностей я пытался этому способствовать, и мне, в частности, удалось убедить руководство Российского открытого университета, в котором тогда работал, заключить договор с издательством «Мысль» о финансировании публикации первых томов лосевских трудов, и с 1993 года работа, что называется, закипела. Впрочем, смею утверждать, что и без этого Аза Алибековна была убеждена в моей преданности делу.

Качественный сдвиг в наших отношениях произошёл после того, как я в сентябре 1997 года приобрёл только-только вышедшую её книгу «Лосев». Радости моей не было предела: ведь всё, что я знал до этого о жизни Алексея Фёдоровича, было отрывочно, эпизодично, фрагментарно. Кстати, из книги я узнал и дату рождения самóй Азы Алибековны. Естественно, возникло желание поздравить её с приближающимся юбилеем. Я долго трудился над стихотворным посвящением, отбрасывая неподходящие варианты; наконец, работа была завершена. После этого я принялся за составление приложения к нему, которое, в конечном счёте, заняло несколько машинописных страниц. За три дня до знаменательной даты я отправился в МГУ. Непосредственно с Азой Алибековной не встретился (как раз шло заседание кафедры), так что я оставил конверт на кафедре классической филологии в полной уверенности, что он попадёт в руки адресата в самый подходящий момент. По-видимому, так всё и произошло, потому что не прошло и недели, как мне позвонила сама Аза Алибековна и пригласила в гости, а когда я пришёл, познакомила со своим братом Хаджи-Муратом. Вечер прошёл в узком кругу, всё было просто замечательно.

Могу без каких-либо оговорок утверждать, что до настоящего времени остаюсь верным тому делу, о котором шла речь в моём письменном обращении к Азе Алибековне, как и в том, что всё изложенное в нём, пришлось ей тогда пó сердцу. Не знал я, однако того, что в складывавшемся положении ей остаётся, как говорится, наступать на горло собственной песне. Я тогда как-то не обратил внимания на то, что всё это выражено в четырёх абзацах, завершающих её книгу о Лосеве.

Оказалось, что доверяла она не только мне – человеку со стороны, без имени в учёном мире, но и такой предельно авторитетной личности, как профессор А.Л. Доброхотов, о характере взглядов которого позволяет судить его пребывание на весьма высоком посту в НИУ ВШЭ – общепризнанном рассаднике либерализма. Об одном из наиболее одиозных «вкладов» в популяризацию лосевского наследия свидетельствует его весьма развёрнутое предисловие под замысловатым заголовком: «”Волны смысла” или генология А.Ф. Лосева в трактате “Самое само”» (см. сб. работ Лосева «Вещь и имя», «Самое само», изд. Олега Абышко, 2016 г). А ведь это не что иное, нежели целое ведро дёгтя, вылитое на работу, которая, кстати, в аннотации характеризуется, как «замечательная по ясности и глубине».

Впрочем, мне трудно судить о том, насколько вынуждена была Аза Алибековна подчиняться обстоятельствам, но истинную драматичность собственной судьбы она выразила в заключительной фразе интервью журналу «Фома» одиннадцатилетней давности: «В голову насчет будущего культуры приходят только пессимистические мысли».

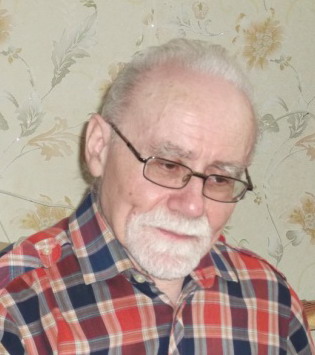

Сейчас же я вынужден обратиться с просьбой к редакции РНЛ сопроводить публикацию моего материала присланной мной фотографией Азы Алибековны 1956 года, поскольку до настоящего времени в различных информационных источниках она подменена фотографией её младшей сестры Муминат Алибековны. Мне, в частности, пришлось даже несколько лет тому назад вести по этому поводу переписку с редакцией альманаха «Метапарадигма». Считаю уместным привести ниже адресованный мне заключительный ответ:

Уважаемый Семен Вениаминович!

Нами были детально исследованы снимки с так сказать антропологической точки зрения. Действительно, их анализ свидетельствует в пользу Вашего мнения.

Фото, подписанное «А. А. Тахо-Годи» при пристальном изучении, действительно, не соответствует некоторым внешним чертам Азы Алибековны, хотя при поверхностном наблюдении фотографии похожи, так как перед нами родные сестры. Конечно, в книге допущена ошибка. Однако ее вряд ли могут выявить неспециалисты. А посему указанное Вами фото, увы, скорее всего будет распространяться и дальше (учитывая авторитетность источника!). Наш дизайнер выбрал его, конечно, как наиболее красивое и романтичное исходя из сугубо художественных вкусов, не будучи специалистом в вопросе.

Наверное, единственный выход здесь вновь – написать в редакцию Книги о Лосеве. А так будем себя утешать тем, что все же распространяется информация о родной сестре Азы Алибековны – о близком и нечуждом ей человеке. Думаем, в данном случае все компенсируется благими намерениями. Память праведника пребудет благословенна (Притч. 10:7).

С уважением, редакция.

Прежде всего, что касается досадной опечатки (ошибочной подписи под фотографией). Трудно допустить, что она появилась во втором издании книги А. А. Тахо-Годи «Лосев» (2007г.) в серии «ЖЗЛ». Но ведь в том же году вышла в свет ещё и книга «Алексей Фёдорович Лосев», подготовленная А.А. Тахо-Годи в соавторстве с В.П. Троицким и выпущенная издательством «Русский миръ» (по-видимому, именно об этом «авторитетном источнике» и идёт речь в ответе редакции альманаха «Метапарадигма»). Для меня же наличие такой опечатки, как и отсутствие до настоящего времени каких-либо попыток исправить положение, послужило очередным свидетельством снижения ответственности всех тех, кто по долгу службы причастен ко тому, что связано с лосевским наследием и его судьбой. А уж о том, что относилось непосредственно к личности самóй Азы Алибековны, и говорить нечего. Ведь, по существу, здесь идёт речь, не о чём ином, нежели о «потере лица», притом со ссылкой на «благие намерения». Причём, если поиск в Google всё же поможет добраться до истины, то поиск в Яндексе сведёт любые усилия на нет.

На этом я готов завершить своё, возможно, не слишком складное, но абсолютно искреннее посвящение памяти дорогой моему сердцу Азы Алибековны. Впрочем, на всякий случай, дополняю его текстом упоминаемого выше обращения, сблизившего нас, предоставляя самой редакции РНЛ право решать вопрос о его публикации.

***

К 75-летию А.А. Тахо-Годи

Дорогая Аза Алибековна!

Ваш юбилей – для меня всего лишь повод выразить Вам восхищение и признательность, пожелать здоровья и успехов во всех делах. Сам же я уверен в том, что течение жизни сменой лет не определяется и правилам подсчёта не подчиняется.

Я решаюсь обратиться к Вам, потому что нас объединяет Лосев, и мне ясно видится его истинная роль и место в обществе именно сегодня, поскольку уготованы самим ходом истории. Это ещё и мой отклик на Вашу замечательную книгу о нём, которая заняла достойное место в серии «Жизнь замечательных людей». Мне она дорога по-особому: ведь я узнал о Лосеве слишком поздно и теперь лишь благодаря Вам получил возможность увидеть жизнь его, притом глазами самого близкого ему человека, проследить его путь, отмеченный Божественным Промыслом, узнать о людях, сопровождавшим его на этом нелёгком пути.

Заключительные страницы книги убедили меня в том, что Ваша надежда на восприятие, распространение и использование лосевских идей нуждается в поддержке. И я решаюсь на это! Укрепляя и питая её, я верю, что выполняю свою миссию, будучи, как и Вы, лишь орудием в

руках Божьих. И прежде всего я попытаюсь обратить Ваше внимание на то, что не попало до настоящего времени в поле зрения исследователей лосевского наследия.

Казалось бы, нынешнее брожение умов не способствует воплощению того, что предлагает Лосев: восприятию цельнораздельного единства мира, символической реальности, синтезу веры и знания. В обществе царит растерянность, культивируются хищнические инстинкты, нарастает правовой нигилизм; наука, философия, религия всё больше напоминают крыловских персонажей, тянущих в разные стороны застрявший воз. Так что Вы имеете основания оставить освоение лосевских идей поколениям XXI века. Возможно, в этом же убеждены и иные из вполне сочувствующих его идеям философов.

Но попытайтесь взглянуть на происходящее с позиций философии истории, которую развивал Алексей Фёдорович! Вы ясно увидите, что пролетарская диктатура не только «оставила ощутимые рубцы в умах и сердцах наших современников», – вторгшись в саморазвитие исторической идеи России, она разорвала связь времён. Этот разрыв мучительно переживает сегодня общество, не зная, как его ликвидировать. Отсюда все его беды. Между тем сохранилась тонкая, но весьма прочная нить, переброшенная через пропасть безвременья. Она обнаруживается в ранних работах Лосева, продолжающих культурно-духовный Ренессанс России, порушенный воинствующим материализмом большевизма. Именно в них дремлет сила, способная прекратить нынешнее брожение умов, положить конец опасному положению, когда «слепой ведёт слепого», вызвать просветление воли. Но для этого общество должно ясно увидеть эту нить, понять и принять то главное, что совершил Лосев. Своими предположениями об этом главном я и хочу с Вами поделиться.

* * *

Начну с того, что верну Вас к первой пробе пера Лосева в «чистой» философии – его статье «Русская философия» (1918г.). Конечно, к моменту её подготовки в активе молодого учёного уже были и устные доклады перед именитой аудиторией, и печатные работы. Но относились они либо к античности, либо к музыкальной сфере. А это ни в коей мере не исчерпывало его интересы, направленные к «высшему синтезу». Мощный потенциал ищет выхода, он никак не соответствует наличному социальному статусу учителя гимназии с университетским дипломом, только лишь готовящегося к получению профессорского звания. Это ярко проявляется в том, как уверенно берёт на себя Лосев организацию издания серии философских книг вместе с такими авторитетами как С.Н. Булгаков и Вяч. Иванов. Уверен, Вы нашли конец нити, написав: «Возможно, что обобщающая статья А.Ф. Лосева «Русская философия» была одним из результатов намечающегося издания» (см. сб.: А.Ф. Лосев. Философия. Мифология. Культура. М., 1991, С. 7).

К сожалению, пока неизвестны конкретные обстоятельства, связанные с подготовкой статьи (возможно, Вы обнаружите что-то в материалах, возвращённых с Лубянки). Но важнее всего сам факт: молодой Лосев берёт на себя историческую ответственность обратиться к западноевропейскому читателю от имени нескольких поколений русских философов. Сам автор хотел всего лишь «пролить свет на самобытную русскую философию и привести примеры характерного для неё способа рассуждения». И что же? Он последователен в изложении, тон его спокоен и сдержан, но в нём ясно слышится: «Иду на вы». Стержнем статьи является убеждённость автора в неизбежности противопоставления восточнохристианского Логоса западноевропейскому ratio, констатация непрекращающейся борьбы между ними, причём арена её в самой России. Лосев с воодушевлением цитирует русских философов, хранящих верность Логосу, и не очень жалует их коллег, пытающихся развивать идеи западной философии. Особую драматичность этой вселенской борьбе придаёт то, что Логос не может быть воспринят во всей полноте без средств ratio; в свою очередь, целиком опирающаяся на ratio западная мысль лишена возможности опосредствовать («ощутить») сами основания Логоса. В итоге самобытная русская философия, противопоставляя протестантскому рационализму православный логизм, в котором гармонично сочетаются вера и знание, использует саму отвлечённую западную философию как средство собственного развития и в конечном счёте творчески преодолевает её. Противная же сторона просто неспособна на адекватный (пользуясь современной терминологией) ответ. Но, как оказалось, она и не помышляет о какой-либо защите, тем более, о победе «ибо нельзя побеждать логизм неосознанностью и бесчувствием». Зато, не видя и не чувствуя врага как «внутреннюю данность», западная философия вскормила и вспоила позитивизм как образ мысли, прагматизм как образ жизни, взрастила цивилизацию-монстра – «овеществлённый рационализм».

Впрочем, последней фразой я уже вышел за пределы лосевской статьи, хотя старался следовать неуклонно лишь его мысли. Но именно она и привела меня к другому философу – истинному глашатаю непримиримой борьбы Логоса с ratio – Владимиру Францевичу Эрну. Я глубоко уверен в том, что Лосев, приводя в своей статье отрывки из его работы о Г.С. Сковороде, был прекрасно знаком и с другими трудами Эрна, прежде всего со сборником статей «Борьба за Логос». Пока из опубликованных Вами материалов я не могу сделать вывод, что Лосев лично общался с Эрном. Но у меня нет ни малейших сомнений в том, что позиция Эрна, изложенная в статье «Русская философия», необычайно близка её автору. То же, по-видимому, можно сказать и о взглядах Эрна на обновление религиозного сознания с использованием философских принципов, на благотворную роль имяславия в христианизации ума, на необходимость поисков познавательных начал в античной философии и др.

Конечно, я допускаю, что Лосев, глубоко понимая основы германской культуры, не разделял слишком жёсткую критику их Эрном; он мог не согласиться с его докладом в начале войны с Германией «От Канта к Круппу», возмутившим университетские круги; возможно, его просто отпугивала бескомпромиссность Эрна. Вполне вероятно, они так и не встретились в личной беседе (Владимир Францевич скончался 29 апреля 1917 года). Пока неизвестно, говорил ли позже Лосев о своём отношении к Эрну и его взглядам с людьми, близко знавшими его: с Павлом Флоренским, Вяч. Ивановым, Валентином Павловичем Свенцицким. И я не выхожу за пределы сферы гипотез, предполагая, что в статье «Русская философия» Лосев осознанно выступил как духовный наследник Эрна, поскольку публично не относил себя ни к его последователям, ни к ученикам. Впрочем, я не настаиваю на таком предположении. Проще сказать: полный ожидающих реализации творческих замыслов молодой учёный принял как руководство к действию идеи и выводы безвременно ушедшего из жизни философа-борца, спроецировав их на свой собственный духовный опыт: веру, интеллект, чувства, стремления.

Впрочем, и это может оказаться лишь моей фантазией: Лосев вовсе не поднимал эстафетной палочки, выпавшей из рук Эрна, и его дальнейший путь к Истине просто совпал с тем, который стратегически наметил Эрн. И тогда это результат собственного мистического его видения – откровения. Верность обоих философов основам православия в святоотеческих традициях, их неизменная устремлённость к Сыну Божию, дают основание предполагать, что путь, осуществлённый Лосевым (и ранее провидчески намеченный Эрном), несёт на себе знак Божественного Промысла. И конечно путь этот – подвиг. Вот как это изложено у Эрна:

«…Для того, чтобы осознать мир в Логосе и мысль в её божественной сущности, – нужно свершить не только подвиг творческого и коренного прозрения в природу вещей – вечный подвиг истинных философов – но и другой подвиг творческого раскрытия основных прозрений в утончённых терминах современного мышления. Для того, чтобы логизм мог стать тем путеводным огненным столпом, который будет указывать дорогу в великом исходе культуры из египетского пленения цивилизации – в единственный Ханаан истинной культуры – в Новую Землю – под новыми небесами – для этого необходимо, чтобы основы логизма были «проведены сквозь строй» всего рационалистического воинства. Каждый шаг метафизического и религиозного углубления должен быть завоёван творческой борьбой не только с внешним врагом школьного самодовольства и схоластической утончённости, но и с внутренним врагом собственной постоянной греховной пленённости рационалистическим маревом.

Поэтому не «назад к логизму!» – а «вперёд к логизму!». Не простое усвоение мудрости прошлого, а творческое развитие того глубочайшего умозрения, которое начала великая Эллада, которое продолжил христианский Восток и которое было почти совершенно устранено с магистрали философской мысли новой Европы» (см. В.Ф. Эрн, Соч., М., 1991, С. 289-290).

Не удивительно, что Лосеву пытались клеить то один ярлык, то другой. Его мысль легко, как нож в масло, входила в любую философскую систему, уверенно используя её благодаря феноменолого-диалектическому подходу, и так же легко и непринуждённо покидала её, исчерпав гносеологический ресурс последней. В действительности это была вынужденная мучительная работа – «проводить сквозь строй» рационализма дорогие сердцу Лосева творения Логоса: миф, число, имя. Нет сомнения, что в своём восхождении он ясно осознавал многоликость Логоса (конечно, имеется в виду отнюдь не смысловое многообразие этого понятия у греков). К сожалению, до настоящего времени εν αρχη ήν ó Λόγος в страдающей от религиозного невежества России даже выдающиеся представители её интеллигенции сводят к лишённому истинного (евангельского) толкования смыслу (я около года тому назад попытался обратить на это внимание самого Д.С. Лихачёва, но, по-видимому, безуспешно).

Между тем именно Эрн ещё в 1910 году в своей полемике с С.Л. Франком изложил исчерпывающее по сути восприятие человеком Логоса:

1) божественный, открывающийся в христианской религии (в подвиге просветления воли);

2) космический, открывающийся в натуральных религиях, в художественных формах (в творчестве);

3) дискурсивно-логический, открывающийся в философии, чья задача привести к мысленному единству, т.е. к единству теоретической мысли безусловно все данные человеческого опыта (см. В.Ф. Эрн, Соч. С. 122).

После того, как я узнал о такой трактовке, осмыслил её, путь Лосева к «высшему синтезу» осветился для меня особым светом. Я понял, почему в своих ранних работах он вынужден был, что называется, на ходу решать вопросы, прямо не связанные с основной задачей. В первой из них – «Философия имени»: долгое и подробное разъяснение, что такое «логос» и его сопоставление с «эйдосом»; целый раздел, посвящённый классификации наук на основе логоса (имеющий, кстати, огромные преимущества перед всеми другими, созданными доныне). Прямая задача – создать философскую основу науки об имени, решаемая автором, оказывается парадоксом, потому что в науке вообще нет имён, а есть лишь понятия, да и предел самого научного мышления – всего лишь предел применимости понятия. Стало быть, путь к решению задачи не может быть проложен по поверхности поля понятий, это путь ввысь. Выход найден в гениальной догадке: «логос» – это форма энергии сущности (энергии смысла). Впрочем, то, что видится непосвящённому человеку гениальным, наверняка является само собой разумеющимся для того, кто прекрасно знает происхождение самого понятия «энергия» (Лосев не раз отмечал, что у Аристотеля ενεργεια обозначает принцип становления смысла). А главное – есть уверенность в правильности выбора пути решения философской задачи, питаемая верой в откровение Троичности, доверием к святоотеческим традициям, ощущением собственного существования как жизни в Боге. Я глубоко уверен, что цитируя Эрна в «Русской философии», Лосев выражает собственное понимание: «Логос есть принцип, имманентный вещам, и всякая res таит в себе скрытое, сокровенное Слово. И в то же время Логос извечно существует в Себе. Сотворённый в Нём мир символически знаменует Ипостась Сына, уходящую в присносущую тайну Божества». Всякая попытка трактовать Лосева в его ранних трудах, отделяя познание от веры, философию от религии, заведомо обречена на неудачу. Именно такого Лосева Вы и открыли всё ещё пребывающему в смятении общественному сознанию. И многим по разным причинам это не по душе.

* * *

Путь Лосева к «высшему синтезу» явил уникальное для нашего века, единственное в своём роде самоосуществление личности в просветлении ума. Предчувствие собственных грядущих свершений он впервые выразил публично (в этом у меня нет сомнений) всё в той же многократно упоминаемой мной статье: «Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалиптической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения, то есть новых догм».

Его стремление достичь Неба питала не гордыня, как некогда строителей Вавилонской башни, а вера в своё земное предназначение, постоянное ощущение духовного соработничества с Богом. И Он помог ему создать величественное сооружение. Античный символизм, в котором Лосев искал познавательные начала, стал мощным фундаментом; православно понимаемый неоплатонизм – несущей онтологической опорой, на которой шло возведение этажа за этажом: имя – миф – число … и далее – к неисповедимой тайне Логоса.

Тут Вы, вероятно, спросите: «А где же последний этаж?» И я, в свою очередь, предложу Вам сначала обратить внимание на полную оптимизма и уверенности фразу из его первого «лагерного» письма Валентине Михайловне: «Я только что подошёл к большим философским работам, по отношению к которым всё, что я написал, было только предисловием» (даже диалектическую разработку математики он относит здесь же к «прочим исследованиям»). И что же? Ни набросков, ни эскизов хотя бы одной из таких работ, после того, как у него появилась возможность писать, пусть даже «в стол»? Конечно, он в это время увлечён

созданием философско-художественной прозы, но просто невозможно представить, чтобы Лосев, очутившись на свободе, вообще отказался изложить то, о чём почти восторженно сообщал самому дорогому человеку, будучи узником, – это не в его характере.

И действительно, такая работа, завершающая грандиозное сооружение, существует! Это – «Самое само», работа, которой Вы дали вторую жизнь, обнаружив её в лосевском архиве и опубликовав вначале в отрывках, а затем – полностью. Самое само – не что иное, как Логос, тайно хранимый всякой вещью; он выше мыслимости, выше бытия. С этой добытийной Тайны и начинает Лосев свой путь. Но это вовсе не путь «снизу вверх» и не «очередной стилистический эксперимент», как комментирует этот труд искренне уважаемая мной Людмила Арчиловна. Это последний решительный бой, который даёт Лосев западной философской мысли и её квинтэссенции – гегелевской диалектике понятия, притом на их же территории: бой, который он полностью выигрывает, открывая перед восходящей в символическую реальность мыслью полный бурлящей жизни неисчерпаемый мир. Это легко видеть, сравнивая важнейшую философскую категорию – с у щ н о с т ь:

По Гегелю По Лосеву

сущность в рефлексии сущность в символе

(отражённом бытии) (наличном бытии)

│ │

│ │

│ Диалектический метод │

│ │

│ │

│ │

Сущность Сущность

в своём отрицании в своём бытии – с м ы с л

есть я в л е н и е в своём инобытии – я в л е н и е

в своём для-себя-бытии – действительность

в своём становлении – существование

в своём ставшем – в е щ ь

в своей эманации – в ы р а ж е н и е

Самое само – новое имя, извлечённое Лосевым из стихии русского языка. Он вводит его в философский обиход весьма решительно, исправляя даже ради этого уже готовый текст другой, ранее написанной работы (я имею в виду оставшиеся у него разделы труда «Вещь и имя»). И я нисколько не сомневаюсь в том, что делает он это вовсе не для маскировки своих религиозных воззрений, не для простой замены «апофатического икса» (см. «Философия имени»). Самое само – имя Бога в философском осмыслении, так же как Первообраз в эстетическом восприятии. Нетрудно видеть, что Лосев противопоставляет это имя гегелевскому Абсолюту – богу-понятию. И вообще сама диалектика понятия в свете лосевского анализа выявляет своё изначальное несовершенство и слабость. Она напрочь лишена того, чем обладает раскрываемая Лосевым диалектика (логика символа). Именно достоинства последней и позволяют ему завершить в своей замечательной работе весь строительный цикл э й д о с о м, т.е. именно «сверху вниз» (помните первое звено: «сущность явлена в эйдосе»?).

Таким образом Лосев не только провёл основы логизма «сквозь строй всего рационалистического воинства» – он увлёк этот строй за собой, вывел его из «зазеркалья» – отражённого бытия. Работа Лосева «Самое само» – непревзойдённый шедевр человеческой мысли ХХ века. Именно она, по моему глубокому убеждению, должна стать уже сейчас, на пороге нового тысячелетия, главным учебным пособием в обретении философских знаний в России. Правда, насколько я знаю, выход её в свет встречен гробовым молчанием в наших философских кругах, её появление просто игнорируют. Почему? Может быть нынешним философам-профессионалам претит обсуждение Лосевым проблемы «стоптанных галош»? Думаю, не в этом дело. «Самое само» подрывает устои нынешней, вконец обнищавшей философии, разрушая, естественно, душевный комфорт её верных служителей. Они с этим не только не согласятся, но скорее всего будут стоять насмерть. Значит, нужно обойти их стороной, обратившись непосредственно к тем, кому знания, оставленные Лосевым, нужны сегодня, а не в XXI веке. Средства для этого существуют: печать, радио, телевидение. Необходимо лишь найти возможности их плодотворного использования.

Дорогая Аза Алибековна!

В Ваших руках нить, сотканная Великим Мыслителем. Она подобна нити Ариадны и способна вывести к свету общество, всё ещё пребывающее в тёмном лабиринте безмыслия. Вам дано довершить то, что не успел Алексей Фёдорович, и люди, преданные его делу, Вам помогут в этом.

Бог даст Вам силы!

Верьте!

Любите!

Надейтесь!

24.10.1997.

1. Царство небесное Наталье(Азе).